中國優秀傳統文化融入高中英語教學的可行性策略探討

戚雪濱

在經濟全球化背景下,各國間交流日益頻繁,因此在高中英語教學中融入中國優秀傳統文化,讓學生學會用英語進行中國優秀傳統文化的表達尤為重要。

一、文化“軟實力”的重要性

隨著信息時代、知識經濟和全球經濟一體化時代的到來,世界已經進入各種文化互相交織的新時期,文化也成為一種隱形的、無處不在的力量。早在1990 年,哈佛大學教授約瑟夫·奈(Joseph Nye)就提出了“軟實力”這一概念,即“當某種文化被廣泛認同和接受以后,文化主體的實際力量就會被無限放大,或者說無需動用物質性力量,只需憑借其無形的影響力即可實現某些政策目標”。

改革開放以來,我國的經濟高速發展,經濟總量不斷攀升,經濟實力也得到了空前的提升。近年來,我國把建設和提升文化軟實力放在了越來越重要的位置,黨中央和國務院也出臺了一系列方針政策強調文化軟實力的重要性。自中國共產黨第十八次全國代表大會召開以來,習近平總書記多次在中共中央政治局集體學習時就國家文化軟實力作出一系列重要論述,如“提高國家文化軟實力,關系兩個一百年奮斗目標和中華民族偉大復興中國夢的實現”“提高國家文化軟實力,要努力提高國際話語權,加強國際傳播能力建設”。

二、中國文化“軟實力”在國際傳播的媒介選擇

英語是國際應用最廣泛的語言之一,它是45個國家的官方語言,全世界約有三分之一的人使用英語,75%的電視節目使用英語作為傳播媒介,更為重要的是,任何一個國際會議,其會議工作語言必然會選擇英語。所以,將英語作為中國對外傳播和介紹文化的重要工具,十分有利于中國文化“走出去”,登上世界的舞臺,讓更多國際友人了解中國的悠久歷史、人文傳統、治國理念和方針政策,對中華民族的偉大復興和中國的和平崛起起著良好的媒介推廣作用。

三、中國優秀傳統文化融入高中英語教學的迫切性

作為英語學習者的高中生,是中國文化“走出去”的潛在實施者,本應對傳播中國文化起橋梁作用。然而,社會現狀和高中英語課堂教學現狀使高中生的文化傳播之路困難重重。

首先,社會氛圍影響。縱觀改革開放幾十年來的文化輸入和輸出情況,中國的文化輸出基本處于被壓制的弱勢地位。這種“西風東漸”“厚西薄中”的文化氛圍是中國文化“走出去”的巨大攔路虎(劉佳2014)。受西方國家文化和價值觀的影響,很多高中生追捧好萊塢電影和西方流行音樂等潮流文化,認為過洋節是一種時尚。因此,教師需要在教學中融入中國優秀傳統文化,引導學生樹立正確的文化意識。

其次,高中英語教材的文化傾向性。縱觀目前高中學校廣泛使用的英語教材,大都注重介紹英美文化知識,輔助的參考資料也是以介紹英美文學的居多,導致學生的中國優秀傳統文化輸入明顯不足。此外,就課程評價而言,在終結性評價方式和高考的“指揮棒”引導下,高中英語課堂長期采用重語言、輕文化的教學模式,導致學生的文化意識薄弱。加之教師對母語及母語文化對英語教學的負遷移影響缺乏足夠的重視,導致課堂教學中文化失衡現象嚴重,在高中英語教學中融入中國優秀傳統文化非常必要。

第三,由于高中英語教材和教學內容中很少有關于中國優秀傳統文化的內容,同時缺乏相關的英語詞匯、句型和文化背景的支持,導致學生不懂得如何用英語表述和介紹中國優秀傳統文化。例如,很多學生懂得如何流利地用英語介紹西方的圣誕節、感恩節等的由來和風俗,但無法自如地介紹中國的春節、元宵節等傳統節日。作為未來跨文化交際主體的中國高中生,不能主動而有效地運用英語這一通用語言工具對外輸出優秀的中國文化,十分不利于中國文化“走出去”。因此,積極探索中國優秀傳統文化融入高中英語教學就有了實際而重大的意義。

四、中國優秀傳統文化融入高中英語教學的可行性策略

(一)擴展高中選修課程開發,強化本土文化內容

《普通高中英語課程標準(2017 年版)》(以下簡稱《課程標準》)對高中英語課程結構的設計依據為:在義務教育的基礎上,遵循高中課程應體現的時代性、基礎性、選擇性和關聯性原則,建構由必修、選擇性必修和選修三類課程相結合的課程結構,滿足高中生多元發展的需求。選修課程分兩類,一類是在必修和選擇性必修基礎上設計的拓展、提高、整合性課程,另一類是學生根據自己的學習需求任意選修的課程(教育部2018)。所以,高中英語課程完全可以選修課為依托,掙脫傳統的語言知識和技能教學的束縛,進行本土文化課程開發。英語教學工作者可以根據自身的優勢和學生的興趣愛好,開設類似“中外民俗趣談”“中西方文化對比閱讀”“中外名家名作翻譯鑒賞”“唐詩宋詞英文賞析”“英文巧譯中國菜”“帶著老外游中國”等系列選修課,有重點、有選擇地把中國的文學、歷史、美食、美景等內容融入課堂的聽、說、讀、寫等教學環節,讓學生學會用英語介紹中國燦爛、悠久的文化,從而激發其在跨文化交際活動中傳播中國優秀傳統文化的積極性,保證文化傳輸的雙向性。此外,教研組也可結合本地的地方特色,整合團隊的力量,在專家的指導下共同開發選修教材。如用英語編寫《走近XX》《帶你嘗遍XX》《和XX 名人面對面》等更貼近學生日常生活的鄉土教材,讓其學會用英語介紹家鄉,從小處著眼,從而更好地提升其本土文化素養,為中國文化“走出去”打下堅實的基礎。教師所在市政府聯合教研室開發了一套鄉土教材《此心光明》(The Heart of Brightness),以王陽明的成長經歷為依托闡述了其“知行合一”思想的形成和發展過程。這套教材圖文并茂,畫面精美,語言凝練,意義深遠,將它選為選修課的教材,大受學生歡迎。學生在學習過程中學會了一些類似“知行合一”“圣賢”“心學”“保家衛國”等在通用教材中接觸不到的英語詞匯和表達,既豐富了詞匯量,又為用英語流利描述王陽明事跡打下了扎實的基礎,而且極大地增強了用英語表達中國優秀傳統文化的信心。課堂實踐證明,融入了本土文化的英語課堂不僅可以幫助學生樹立民族文化意識,而且能增強其用英語弘揚和傳播中國優秀傳統文化的意識和信心。

(二)以英語課堂為依托,巧用比較法

比較法是人們常用的思維方法,是探究和分析兩個或兩個以上事物之間的共同性與差異性的方法。教師在英語課堂活動中教授西方文化知識時有必要融入中國優秀傳統文化,將中西方文化的異同點介紹給學生,讓其通過比較中西方文化的異同更好地理解文化知識。

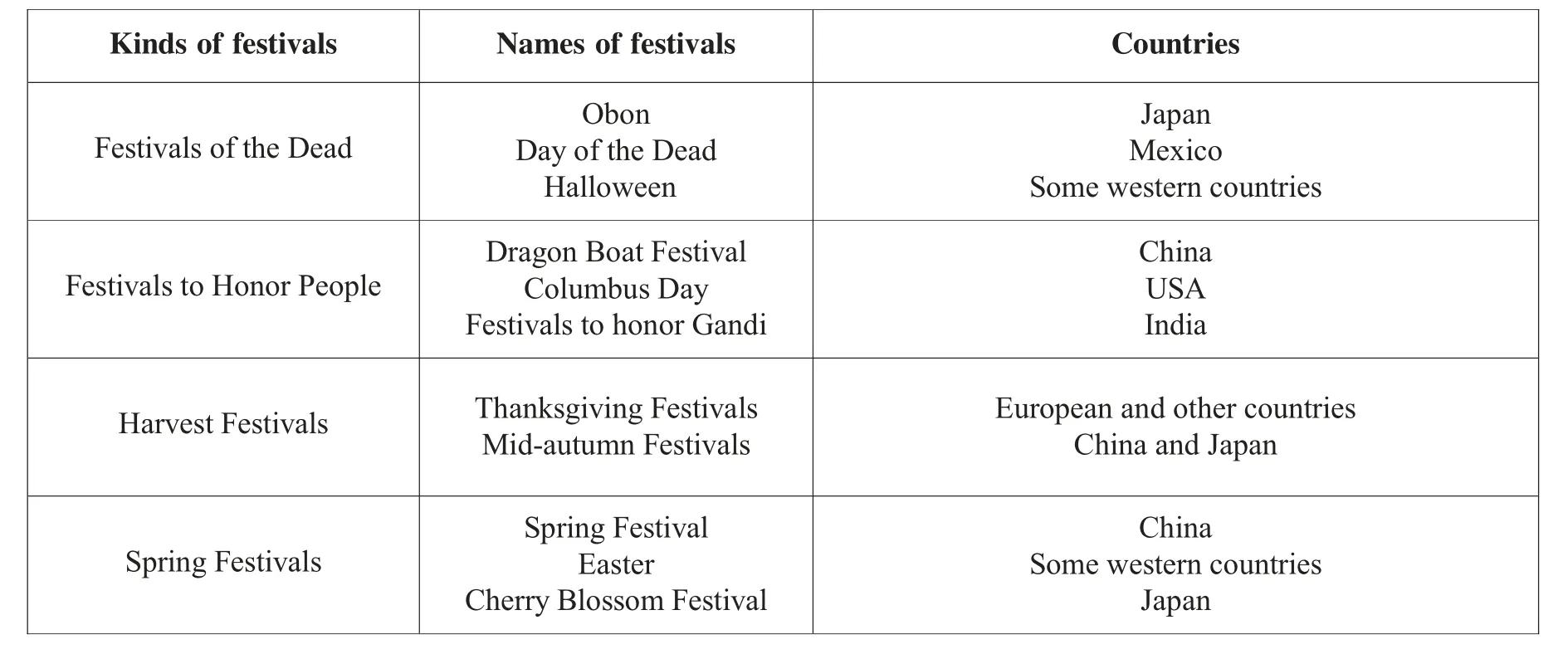

例如,在講授人教版高中《英語》必修3 Unit 1 Festivals Around the World 時,著重強調讓學生比較中國節日和其他國家節日的異同點,從而更好地理解文化內涵。學生通過小組合作的方式,利用周末時間查找相關資料,并制作了中外節日對照表(見下頁表)。比如,一組學生發現世界上有很多和中國中秋節類似的節日,如韓國的秋夕節,日本的月圓節,新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國的祈月節,柬埔寨的拜月節,緬甸的光明節等,通過比較中國和其他國家對這個節日慶祝方式的異同,學生更加直觀地了解了不同文化的起源和文化的一脈相承。另一組學生比較了西方情人節和中國七夕節的異同,其間,教師提供了如《牛郎織女》《羅密歐與朱麗葉》等廣為流傳的愛情故事的中英文版作背景介紹。通過對這些愛情故事的比較,學生更好地了解了中外不同的愛情觀和相同的對愛的向往和堅持。與此同時,為了讓學生對“死亡”這一人類社會必須面對卻經常回避的話題有更深刻的領悟,教師組織學生觀看了《尋夢環游記》,賞析了唐朝著名詩人杜牧所作《清明》的中英文對照版。通過鑒賞這些優秀的文學作品,學生不僅體會到中國人在清明節對祖先的祭祀方式和哀思之情,還了解到墨西哥人民歡快慶祝亡靈節的方式和樂觀面對死亡的態度,深刻領悟到相同的懷念之情在不同文化背景下的實質表現形式。通過比較中西方文化的異同,學生更深入地體會到文化的共同性,學會了如何用英語進行中國節日的描述和介紹。而有了這些文化的積淀和掌握了表達技能后,學生會更自信、更樂意向外國友人介紹中國優秀傳統文化。

中外節日對照表

(三)善用傳媒力量,培養學生學習興趣

21 世紀是一個信息爆炸的時代,除了報紙、期刊等紙媒外,廣播、電視、電影、網絡等極大地超越了時空限制,使世界各地的信息和文化匯集、傳遞、溝通和互享。教師應鼓勵和引導學生利用英、漢兩種語言媒介,培養對本土文化的學習興趣。比如,班級可以訂閱21 st century、China Daily 等報紙供學生參閱;教師可以利用課余時間組織學生觀看CCTV 英文頻道新聞、國務院中外答記者問等。此外,教師還可以鼓勵學生利用課余時間通過網絡瀏覽英文網站,培養他們的母語文化認同,提升他們的民族自豪感。讓學生在實踐中獲得認同感和價值的肯定也是激勵其再學習的一種有效策略。教師可以鼓勵學生在網絡上“走出去”,尋找同年齡的外國高中生結交為網友,用英語介紹彼此國家的風土人情和人文歷史。這樣的溝通方式更能激發學生用英語介紹中國優秀傳統文化的興趣和欲望,同時為中外文化的交流建立橋梁。

在學習了鄉土教材《此心光明》后,學生掌握了一些基本的和傳統文化相關的專業用語,了解了王陽明的生平事跡,迫不及待地想向國外網友介紹王陽明的思想和理念。如下所示:

Dear Jacky,

So glad to receive your letter in which you asked me to introduce some well-known people in my hometown. I’m so honored to introduce Wang Yangming,one of the four sages in my hometown.

He was a great philosopher,thinker,educationalist and strategist in the middle period of Ming Dynasty.He had many moralities,merits and thoughts accounted to him,becoming the true“Three immortals”. His legendary deeds are also widely spread both at home and abroad.

When he was young,he was an extremely clever boy who was fond of reading and gifted in memorizing. He made up his mind to become a sage at a very early age. To achieve his goal,he had a fieldtrip to the battle field as a teenager with the belief“the ability to defend the homeland is essential to be a sage”. During his lifetime,he suffered a lot,but he never gave up. Searching and searching,he finally put forward the philosophy of the mind,which is still highly appreciated today.

How about the sages in your hometown? Would you please introduce me one? Looking forward to your early reply.

Yours,

Sally

(注:學生習作未作改動)

從該生的習作中發現,當學生有了相關的知識儲備后,就會有表達的欲望。這就好比一顆種子發芽后,有了陽光、水和肥料的滋養,它自然而然就會開花結果,瓜熟蒂落。因此,高中階段給予學生的知識儲備就好比對植物的施肥過程,只有把這一過程落實到位,學生的語言輸出才會水到渠成。

綜上所述,這些全方位、多視角用另一種語言了解中國優秀傳統文化的方式,不僅能提高學生對中國文化的學習興趣,還有利于全面提升其用英語輸出中國優秀傳統文化的能力,從而通過英語實現“全球化”意義,為中國文化“走出去”保駕護航。

結語

《課程標準》中對課程目標的文化意識目標闡述如下:獲得文化知識,理解文化內涵,比較文化異同,汲取文化精華,形成正確的價值觀,堅定文化自信,形成自尊、自信、自強的良好品格,具備一定的跨文化溝通和傳播中華文化的能力。從中不難看出,教育部將培養學生的文化意識,傳播中國優秀傳統文化作為跨文化交際的重中之重。高中英語課堂作為向高等學府輸送外語型人才的重要前沿陣地,不僅承擔著培養學生聽、說、讀、寫語言技能的任務,還有著培養學生用英語輸出中國優秀傳統文化能力的任務。因此,為構建適應本土文化與世界文化接軌的全新教學模式和高效課堂,從而推動中國文化和價值觀的對外傳播,在高中英語課堂中融入中國優秀傳統文化意義深遠且刻不容緩。