從《狂人日記》到《思凡》

從1994年的《狂人日記》到2015年的《思凡》,郭文景已經創作了六部經典歌劇,與之相關的研究也已積累了一定的學術成果。本文通過對已有學術成果階段性的歷史梳理后,對郭文景歌劇的研究現狀有了較全面的了解,并對其有價值的學術成果進行了述評。本文寫作的目的一是希望能為中國歌劇音樂的整體歷史研究添磚加瓦,二是為當下及未來我國歌劇創作和研究進一步的發展提供參考意見。

歌劇,本質是用音樂來完成動作的一種綜合性的外來戲劇體裁,這種體裁由于擅長用音樂來塑造人物、描繪場景、烘托氣氛、加強矛盾沖突、作為全劇結構力等等,從而區別于別的戲劇體裁而深受大眾喜愛。作為舶來品,中國作曲家從早期的兒童歌舞劇到近代民族歌劇再到現當代歌劇,已經創作了大量的經典作品。尤其“近幾年,中國原創歌劇年產量均維持在十四五部,這從世界范圍來看都是相當可觀甚至絕無僅有的”[1]在歌劇創作如雨后春筍般時,歌劇理論研究也在同步跟進。從2016開始,北京大學依托深厚的人文學術資源,多次舉辦歌劇論壇就中國當代歌劇的民族性、現代性、歌劇思維與技術等等議題進行討論。2019年,上海音樂學院承辦了國家藝術基金藝術人才培養資助項目《歌劇理論評論人才培養》,邀請國內專家就歌劇評論進行專題授課。2021年,浙江音樂學院和山東藝術學院分別舉辦全國“歌劇學”學術論壇暨杭州現代音樂節室內歌劇創作研討會和第二屆全國歌劇理論與創作研討會暨歌劇評論推優活動。

由于音樂界對歌劇創作及相關理論研究開展得如火如荼,使得中國歌劇(指中國作曲家創作的具有中國音樂風格的歌劇)整體的創作和研究逐步呈現出高產、高質的結果。在我國的當代歌劇創作中,活躍在當今國內外一線舞臺上的作曲家郭文景的歌劇作品應該說是其中的佼佼者。從1994年開始創作第一部歌劇《狂人日記》開始,郭文景就一直耕耘于歌劇創作的沃土中,到2021年,已經創作了六部經典歌劇(見表一)。

這些歌劇以寫作思維新穎、技術嚴謹、風格多變、題材豐富等特點包攬了海內外眾多大獎并贏得了觀眾的認可。除獲獎之外,《狂人日記》還有荷蘭、德國、英國、法國、中國五個演出版本,《夜宴》有英國、法國兩個版本,《鳳儀亭》有荷蘭音樂會版、美國劇場版兩個版本,而《駱駝祥子》已經在中國、意大利進行了三輪演出。這種多國創作版本及海內外巡演機會在文化快餐式消費的今天是極其難得的,同時也說明了這些歌劇作品本身以高質量的創作水準不斷得到新的聽眾認可,并且以新的生命力活躍在國內外舞臺上經受著時間的再考驗,最終成為歌劇史上的經典之作。筆者認為,對經典之作的理論研究本身就是對作品致敬的方式之一,而對經典之作理論研究的階段性回顧一是了解郭文景歌劇寫作的特點,為中國歌劇音樂創作歷史的研究添磚加瓦,二是對當下的現實創作意義及把握未來歌劇創作的新方向都能提供一定的參考意見。

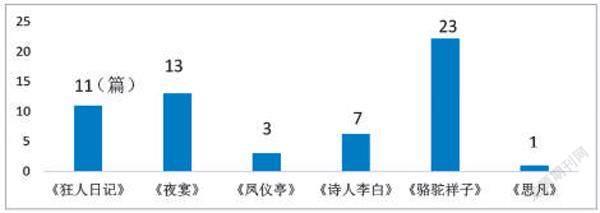

以國內知網、獨秀等主流文獻搜索網站為檢索平臺,截至到2021年10月,搜索到與郭文景六部歌劇研究相關的文獻主要分為著作類和期刊類,目前著作類只有婁文力教授的《中國現代室內歌劇〈命若琴弦〉〈夜宴〉》一書[2]。而期刊因研究視角的不同又主要分為三大類:演唱技術類、寫作技術類、樂評類。由于演唱技術類文獻內容與后兩類有較大差異,限于篇幅,故筆者搜集的文獻主要針對寫作技術類和樂評類,總計58篇(見表二)。 通過對58篇文獻逐篇的閱讀,選取了其中具有原創性學術價值觀點的文獻進行述評。需說明一點,《鳳儀亭》《思凡》兩部歌劇雖然有4篇文獻,但多為新聞報道性質類,所以本文對六部歌劇的研究文獻述評以《狂人日記》《夜宴》《詩人李白》《駱駝祥子》四部歌劇為主。

表二?

《狂人日記》是世界歌劇史上首部歐洲約稿并由歐洲演員首演的中文歌劇。這在中國歌劇史上具有里程碑式的意義。居其宏、王安國兩位教授的《找回“狀態”:當代歌劇的戲劇支點——評郭文景歌劇〈狂人日記〉》[3]一文以主人公“狂人”在劇中不同戲劇狀態中的語言特征為研究對象,來說明作曲家是如何塑造人物形象及全劇音樂基調的。具體的實現手法:1.以人物身份、性格和在戲劇過程中所處的“狀態”為人物造型的立足點,用漢語語言的純聲音元素——聲、色、調為基本素材,在說、唱、念、吟、喊、哭、笑等聲音中極度夸張地抽取音樂線條用于人物唱段,甚至還沿用到樂隊中,使歌劇整體語言口語化、生活化、民族化;2.不使用聯曲體結構,改用瓦格納創立的吟誦體,音樂之間無明顯段落感,全劇一氣呵成。由于突出了語音因素對音樂的主導作用,所以歌劇整體較散漫,缺少一定的邏輯性。

劉康華教授《郭文景室內歌劇〈狂人日記〉的和聲研究》[4]一文以和聲為視角對其研究,作者認為:1.這部歌劇是一種新的調性創作思維,即每一場都有一個中心音的主導和結構作用;2.全劇的基本和聲語匯為三種音高體系,半音、自然音、微分音體系,其中半音體系基于四音半音組,自然音體系基于五聲調式中的四種音程的結合。另外,這三種音高體系間還具有融合功能,半音體系自然音化,即 “自然音”往往在結構地位、節拍部位、時值等方面占據較明顯的地位,而 “變化半音”則類似于“和弦外音”的表現形態,并且在結構地位、節拍部位、時值等方面均處于弱勢。自然音體系半音化,即在保持自然音體系基本調式的基礎上,以具有全劇統一結構意義的半音語匯來豐富它。語調化的微分音體系,即采用戲曲韻白形式,用微分音來表示不確定音高的旋律走向。

郭文景 《歌劇文本與音樂的關系以及中文歌劇的語言問題——以歌劇〈狂人日記〉為例》[5]是一篇作曲家本人講座的整理稿,作曲家根據《狂人日記》的寫作經驗,提出了歌劇創作的幾個觀點:1.音樂的結構必須有更高的力量占據主導力,相比較于劇本結構而言,音樂不是劇本的裝飾品。這個主導力可以作為局部或者整體;2.作曲家必須進入戲劇的表演狀態,跳出寫歌思維,要進入寫人寫戲的境界,關鍵是要塑造人物;3.中文歌劇的語言問題,作曲家可以通過標注拼音來控制演員的嘴部動作,進行極度夸張的處理,還可以達到特定方言或古音的目的。

作為第二部國外委約的歌劇,《夜宴》則表現出了與無調性歌劇《狂人日記》較明顯差異的風格特征。《化腐朽為神奇——歌劇〈夜宴〉觀摩隨筆》[6]一文是李吉提教授首次觀看此劇國內首演后的感想,就音樂技術層面上她談到,1.《夜宴》相當明確地繼承、借鑒了中國戲曲程式的有效手段,如人物出場先自報家門,古代文人式的長吟慢唱,戲曲唱腔如旁白、幫腔。2.樂隊為中西混合室內樂編制,讓琵琶作為領奏后貫穿全劇的重點樂器,尤其是琵琶武套技術和戲曲鑼鼓的結合在塑造音樂戲劇張力方面起到了重要作用。

現任教于國防大學軍事文化學院的婁文力教授在跟隨李吉提教授攻讀作品分析的博士學位時,以《夜宴》[7]為學位論文研究對象,就這部歌劇核心主題形成的結構力與單聲思維控制下的音響結構技術進行過詳細的研究。后來又從其博論中提煉出《單身思維控制下的音響結構——郭文景歌劇〈夜宴〉音響結構技術特點》[8]一文發表。在此文中婁文力教授提出以線性思維來看全劇的音樂結構邏輯,這種思維在寫作技術上表現為三個方面:1.線性邏輯的織體形態,人聲或器樂多橫向單線條呈示。器樂借鑒戲曲對唱腔進行的“包、隨、補、墊”等技術,從而圍繞人聲的裝飾性支聲織體。以人聲旋律為主,其他聲部通過持續音,固定背景或固定音型等方式,對主旋律進行陪襯、烘托和充實形成的主調式織體;2.單聲表現的時值控制,具體體現為不規則變換節拍,避免重音周期性起伏,板式或速度對位;3.單聲思維下的多聲技法,和聲以色彩和線條為目的,弱化縱向的多身音響,復調則以主題對置為主。

《中國室內歌劇的詩意呈現——從〈夜宴〉和〈畫皮〉談起》[9]一文是李吉提教授時隔12年后再次對歌劇《夜宴》的研究,在經歷了早期觀摩及指導學生研究后,李吉提教授對此歌劇有了更全面的認識,并以郝維亞教授的歌劇《畫皮》為比較對象,就中國室內歌劇創作中對中國戲曲多方位的繼承和跨域進行討論。經過對兩劇的比較得出了以下結論:1.從劇本上來說,《夜宴》基于歷史事件,采用戲曲表演中虛實自由轉換的思維來結構,頗似串珠式。其唱詞運用了古代詩詞,具有古典詩意情調。而《畫皮》的編劇對原《聊齋志異》的版本改動較大,把原懸疑恐怖的情節轉化成了一位女鬼向往美好人間最終卻看到了人間人性復雜自私的故事,成了當下探究人性的新話題;2.從音樂上來說,《夜宴》美聲唱法和京劇的混搭以及美聲唱法對戲曲唱法的借鑒都較有新意。《畫皮》人物的唱法是比較純粹的美聲唱法,但其中兩位主角是反串,即男性角色的王生和女鬼角色分別由女中音、男旦扮演,用音色來塑造人物;3.兩劇都較重視線性音樂的陳述,重視民族器樂音色的表現意義,如《夜宴》中的琵琶和《畫皮》中的管子都作為特定音色對全劇貫穿,這擴大了傳統樂器音色音響表現范圍。

上海音樂學院作曲系作品分析專業碩士研究生王藝播的《郭文景室內歌劇〈夜宴〉音樂結構及風格研究》[10]一文同樣以此劇為研究對象,但與婁文力教授論文不同之處在于運用跨學科研究視角解讀出這部歌劇的文學之美、建筑之美、繪畫之美。其中文學之美在于唱詞的格律和平仄,以及吟誦等。繪畫之美在于全劇沒有選擇刺激的音響而是用有限的樂器進行細膩的搭配調色。建筑之美在于以四場戲和三個間奏為單位的集中對稱的七個部分,這七個部分恰好對應我國傳統建筑的“七級佛塔”。

第四部國外委約之作《詩人李白》被美國紐約《歌劇新聞》雜志稱為“具有東方冥想式的佳作”。南京藝術學院的居其宏教授《于顛覆處重構? 在自況中反思》[11]一文從美學上對這部冥想式佳作進行了研究認為:1.全劇音樂語言特征是“對新潮手法的適度運用,傳統手法的有限回顧”[12],沒有使用無調性、十二音等較先鋒的技術,但又讓傳統調性語言具有游移、模糊等特點;2.結構上打破歌劇常規范式,全劇五場之間是相互獨立的,不存在連貫的發展邏輯,具有意識流的特點;3.在人物形象塑造上,呈現了一個經歷坎坷、性格復雜、內心充滿矛盾的李白,而非常規的浪漫詩仙形象。最后作者通過劇中人物李白的一生境遇的描述,結合作曲家自身的經歷衍展到“第五代”作曲家群體,對當下整體藝術環境中的創作進行了反思。

作為等了20年的首部國內委約之作,《駱駝祥子》可以說是六部歌劇中的集大成者,不論是人物劇情的復雜、寫作技術的豐富,籌備及創作時間之長等等都是前所未有的,因此也獲得了理論界較多的關注。

中央音樂學院陳欣若教授的《作為歌劇的駱駝祥子》[13]一文就歌劇結構的范式處理,漢語的處理,中西音樂語音融合等三個方面進行了研究。作者認為:? 1.全劇選擇了西方大歌劇的整體樣式,兩幕八場,宣敘調、獨唱、重唱、合唱穿插其中。用中國傳統音樂元素來形成人物主導動機,并隨著劇情的變化而變奏展開,用以表達戲劇性或充當結構力;2.唱詞的音高關系遵守了漢語四聲的規律,語音腔調和旋律線有一致性,根據語音的邏輯重音強調;3.使用中國樂器,如三弦和嗩吶置于交響樂隊中,尤其是三弦貫穿全劇,擔任音色和戲劇雙重功能。

李吉提教授《郭文景與大歌劇〈駱駝祥子〉》[14]一文以合唱在歌劇中承擔的大布局、大時代、大背景和群體音樂形象的功能性進行了論述。第一場《瞧這車》《打仗啦》中從祥子動機單弦牌子曲提煉出特性音調,用三聲部近距離模仿,混聲六聲部模仿等微復調技術來表現慌亂的場景。第五場《廟會》中使用了相聲的“灌口”,通過節奏緊縮推向高潮,《北京城》一場中使用了《京韻大鼓》前四句的曲調。在樂隊寫作上,《曹家》一場使用三支小號輕聲震音形成的二度音塊來模擬鴿哨,前奏曲使用京劇曲牌《海清歌》寫作了一首賦格。最后就郭文景幾部歌劇間的關系談到“郭文景的歌劇音樂寫作在保留西洋歌劇體裁下,將中國音樂中的漢語語音、語氣、語態與歌劇的戲劇性、表演性相結合,盡可能多地運用中國戲曲音樂的表現手段來擴大歌劇的戲劇表現范圍”。

武漢音樂學院楊和平教授《詞調變奏·層次與色調·戲劇傳達——歌劇〈駱駝祥子〉詞調手法探析》[15]一文對全劇腔詞關系進行了研究。首先詞調變奏指的是順著語音音調來安排旋律,并根據人物語境來設計節奏、音區等,然后做語言的“揚、抑”變形處理。具體實現的手法:1.凸顯或弱化字詞,高音大跳代表“強”,級進表示“輕”;2.樂句頭—腹—尾的拱形安排,頭表示開始的字大多在低音區,腹表示中間的字詞,一般調值提高,時值延長,力度增強,尾多為下行低音區,由此形成拱形的線性布局。3.和聲作為詞調變奏的音響背景主要有以下幾種:全音階集合、五聲性集合、小二增四度的集合。

中央音樂學院和聲專業博士研究生王瑞以《歌劇〈駱駝祥子〉和聲的戲劇塑造與處理技法研究》作為學位論文[16],就和聲在對人物形象、心理塑造、場景塑造等方面作了研究。首先作者認為“全劇整體和聲風格為傳統與現代的融合”,有五聲調式也有結構音列、和音、音組在內的半音體系,有古典浪漫時期的大小調功能體系,也有多元調式交替,還具有20世紀某些現代音樂的風格特征。在對人物形象的塑造時使用了主題貫穿及主題變形,泛自然音和聲,全音和弦,調式交替,復合和聲等素材與技法。在對人物心理狀態的塑造時選擇了《虎妞勾引祥子》《騙婚》兩場說明,其中使用了聲部的線性化與移位技術。對場景氛圍的塑造《打仗啦》一場中,全音階作為音高結構的中心,并用大量半音強化。而在《廟會》一場中,選用地方特殊音調素材,并借鑒民間音樂多聲部的“支聲”寫法。

上海音樂學院碩士研究生郭茹心《試論歌劇〈駱駝祥子〉中“小福子”的形象塑造方式》[17]一文以隱性、顯性、悲劇性三個角度對劇中女二號“小福子”形象的塑造手法進行解讀。通過劇中《虎妞與車夫》《祥子逃走》的唱段,間接、隱性地塑造了一個溫柔、美麗的“小福子”,同時對比出了潑辣、市儈的“虎妞”形象。通過《小福子》《虎妞與小福子》的唱段,直接、顯性地塑造了弱勢、悲慘的“小福子”。另外,“小福子”的主導動機,河北民歌《小白菜》則具備原有語義與現有語義的悲劇復合。

南京師范大學教師龐宇《郭文景歌劇中的兩性形象剖析》[18]一文以社會性別建構為視角,對五部歌劇中的女性形象進行了研究認為:《狂人日記》中的“村婦”呈現了在男性社會中女性被嚴重壓抑乃至化為異己之后的一種冷漠悲涼的狀態。 而《夜宴》中的“紅珠”、《鳳儀亭》中的“貂蟬”以及《詩人李白》中的“月”則都透露出在男性話語體系中帶有自我解放氣質的無力感。而《駱駝祥子》中看似強勢、霸道的“虎妞”和勤勞善良的“小福子”兩個性格差異較大但最終都陷入了悲慘境地,因為她們都是在一種病態社會擠壓下的產物。作者認為這幾部歌劇中不同的女性觀念,拓展了歌劇中女性主義藝術批評思想的話語空間。

通過對前人研究結果的概述可知:1.作曲家在《狂人日記》中使用韻白、散白等夸張化的演唱方式,在《夜宴》《詩人李白》中使用虛實結合的戲曲表演程式,在《駱駝祥子》中使用的京劇唱段對人物造型、抒情表達起了作用,而在《鳳儀亭》《思凡》兩劇中直接用川劇原唱段與西洋室內樂結合[19]。這種把中國傳統戲曲(京劇、川劇)元素大量應用到其歌劇創作中的思維,應該可以說是作曲家歌劇創作已形成的風格并使其成為歌劇中較顯性的民族文化特征,這為后續研究者提供了一個可持續的研究視角,即戲曲元素在郭文景歌劇中甚至其他類體裁作品中是如何運用的。同時,就創作層面上來說,為傳統音樂元素找到了新的土壤,使其與西方歌劇、管弦樂隊的結合做出了有意的嘗試。另外,由于戲曲元素的加入,也豐富了西方歌劇原有的戲劇表現手段。2.《夜宴》中選用的民族樂器琵琶和《駱駝祥子》中的三弦時而作為音色符號,時而作為結構力貫穿,拓展了樂器的原有意義與功能。3.根據漢語的發音并結合人物所處的不同語境來提煉夸張的旋律線用于演唱,是作曲家對漢語歌劇化演唱的實質性探索,不僅增強了人聲的表現力,也是一種體現民族語言風格特征的有效技法。4.音高上,除了使用無調性、調性、半音階、微分音等素材外,對我國傳統音樂線性思維從單旋律橫向衍變擴張到對歌劇整體結構邏輯的控制,是作曲家把民族音樂語言應用到歌劇中的又一實質探索。5.《夜宴》《駱駝祥子》的研究逐漸從純音樂技術角度開闊到與它學科的融合,這應該是當下音樂研究的趨勢之一。

四部歌劇多視角的研究已積累了一定的學術成果,為再研究者提供參考意見的同時也還留下了其他視角的論述空間。在此,筆者僅就后續歌劇可研究視角中的兩點加以說明:1.戲劇性是一部戲劇類作品必備的因素之一,往往是全劇較為精彩的地方,也是作曲家用筆墨較多的地方,歌劇的本質定義也提到“全劇中所有的戲劇元素都應該由音樂來完成”[20],所以歌劇中戲劇性問題理應被重點關注。但從目前研究來看,幾部歌劇都沒有詳細地論述劇中的戲劇性,部分文章曾提到過戲劇性一詞,但其結論來自對劇本的文學性研讀而非來自樂譜,沒有具體說明是如何用音樂來完成戲劇性的。即使有音樂上的論述也是僅以孤證式的幾小節譜面為例來解釋。筆者認為,戲劇性是一個過程,包含有事物發展的開始——高潮——結束等一般規律,其存在于一個具有前后關系相對較完整的語境中,應以一個動態的過程來敘述;2.現有的研究視角大多都基于作曲家已告知的信息。如作曲家曾在一次訪談中提到“《夜宴》完全是按照中國單聲部音樂寫的”,再如《〈駱駝祥子〉創排紀實》DVD[21]及“國家大劇院音樂中聊天室”[22]及相關新聞采訪中,也已說明劇中主要人物音樂材料的來源等基本信息。本來遵循作曲家所提供的信息分析當然不失為一種能較準確解讀其寫作思維的路徑,但如果僅以此視角入手研究,就會限于自身主觀能動性的發揮,還會得出類似的研究結論,這也是筆者在閱讀文獻時發現的顯著問題。所以期望后續研究者能通過獨立閱讀樂譜,發現、分析、總結出較有新意的結論。

通過對郭文景歌劇作品研究的述評,使我們了解了作曲家如何使其歌劇在保證時代特征、民族特征和個人風格特征上所做出的成功探索,由此也管窺了中國當代歌劇創作史中的部分技法特征,這對當下的歌劇創作具有實際的指導意義。同時,對未來歌劇的創作也奠定了堅實的技術基礎。作為西洋形式下敘述中國故事內容的中國當代歌劇,目前總體處于蓬勃發展的大好階段,期待后續更多作曲家創造出更經典的作品,更多的理論家研究出更具實踐指導意義的結論。

注釋:

[1]張萌:《2019歌劇:多元風貌下的時代底色》 ,《中國文藝評論》 2020年第2期 。

[2]婁文力:《中國現代室內歌劇〈命若琴弦〉〈夜宴〉》,上海音樂學院出版社,2014年1月第1版。

[3]居其宏、王安國:《找回“狀態”:當代歌劇的戲劇支點——評郭文景歌劇〈狂人日記〉》,《中央音樂學院學報》1995年第1期,第40頁。

[4]劉康華:《郭文景室內歌劇〈狂人日記〉的和聲研究》,《中央音樂學院學報》2001年第1期。

[5]郭文景:《歌劇文本與音樂的關系以及中文歌劇的語言問題——以歌劇〈狂人日記〉為例》,《歌劇》2016年第1期。

[6]李吉提:《化腐朽為神奇——歌劇〈夜宴〉觀摩隨筆》,《人民音樂》2004年第1期。

[7]婁文力:《中國現代室內歌劇〈命若琴弦〉〈夜宴〉》,上海音樂學院出版社,2014年1月第1版。

[8]婁文力:《單身思維控制下的音響結構——郭文景歌劇〈夜宴〉音響結構技術特點》,《中央音樂學院學報》2009年第3期。

[9]李吉提:《中國室內歌劇的詩意呈現——從〈夜宴〉和〈畫皮〉談起》,《中央音樂學院學報》2019年第3期。

[10]王藝播:《郭文景室內歌劇〈夜宴〉音樂結構及風格研究》,上海音樂學院2012年碩士學位論文。

[11][12]居其宏:《于顛覆處重構? 在自況中反思》,《人民音樂》2008年第5期。

[13]陳欣若:《作為歌劇的駱駝祥子》,《人民音樂》2016年第1期。

[14]李吉提:《郭文景與大歌劇〈駱駝祥子〉》,《人民音樂》2018年第2期。

[15]楊和平:《詞調變奏·層次與色調·戲劇傳達——歌劇〈駱駝祥子〉詞調手法探析》,《黃鐘(武漢音樂學院學報》2019年第1期。

[16]王瑞:《歌劇〈駱駝祥子〉和聲的戲劇塑造與處理技法研究》,中央音樂學院2017年博士論文。其博士學位論文現存于中央音樂學院圖書館。

[17]郭茹心:《試論歌劇〈駱駝祥子〉中小福子的形象塑造方式》,《天津音樂學院學報》2016年第4期。

[18]龐宇:《郭文景歌劇中的兩性形象剖析》,《人民音樂》2017年第7期。

[19]此結論來源于記錄歌劇《思凡》創作及首演過程的影片《內心的風景》中作曲家的自述。

[20][美] 約瑟夫·科爾曼:《作為戲劇的歌劇》,楊燕迪譯, 上海音樂學院出版社,2008年第1版,第214頁。

喬文熙 中央音樂學院作曲系在讀博士