主題語境引領下的小學英語對話教學實踐

施邱亮

【摘要】 本文以一節對話課的兩次教學實踐為例,教師在教學設計時應循序漸進地處理文本,在活動設計時應有梯度,充分調動學生的學習積極性,使學生在語境中學會自主創編對話,形成綜合語言運用能力。

【關鍵詞】對話教學;語言運用

筆者參加了區“新苗杯”預賽,經歷了整個磨課的過程,深有感悟。本節課的教學內容為人教版《英語》五年級下冊Unit4 A Let’s talk。本課是單元第一課時,主要圍繞節日主題展開對話,涉及到的句型:When is …? It’s on … 學生通過本單元的學習能夠詢問并回答節日的具體日期并在情景中運用。

一、 第一次教學

1. 教學過程

(1) 新課導入

T: I like May. Which month do you like? Why?

S: I like December. Because I like Christmas.

S: I like November. Because I like Thanksgiving.

(2) 新課呈現

教師呈現人物Zhang Peng和Mr Jones,提問:Which month are they talking about? 播放Let’s try錄音。學生回答后,教師繼續提問

T: April is special.Do you know the special days in April?

(3) 文本處理

學生對四月的節日猜測后觀看課文動畫展開問答。

T: What special days are they talking about?

S: April Fool’s Day and Easter.

T: When is April Fool’s Day?

S: It’s on April 1st.

T: When is Easter?

S: It’s on April 5th this year.

(4) 句型操練

學生問答不同節日的日期操練重點句型。之后,再次觀看課文動畫,逐句跟讀。

(5) 課后拓展

① 學生分角色表演對話。

② 創編對話,學生選擇最喜歡的節日創編新對話。

There are some special days in… What are they? When is…? What will you do?

2. 課后反思

(1) 缺少主線,沒有創設合適的語境將所有教學環節串聯。

(2) 僅僅讓學生了解節日的日期是不夠的,可以深入挖掘節日信息。

(3) 對于文本和重點句型的處理,教師采用的方法單一,沒有發揮學生的主體性。

二、 第二次教學

第二次教學筆者對原設計做了修改,創設Zhang Peng和同學們想找出每個人心中最特別的月份的語境。筆者明確各個環節的要求,設計有梯度的活動,在拓展中添加了小組探究活動,旨在展現更多元化的創編。

1. 教學過程

(1) 新課導入

創設Zhang Peng和同學們想找出每個人心中最特別的月份的語境。師生對話如下:

T:August is special for Zhang Peng. Because his birthday is in Aug.

June is special for Sarah. Because she likes Children’s Day.

Which month is special for you?

S:… is special. Because ….

(2) 新課呈現

呈現April相關,展開對話T: What do you know about April? What’s the weather like? What do you wear in? What can you do?

(3) 文本處理

T: April is special. Zhang Peng will have a sports meet. What are other special days in April?學生看動畫后回答。之后教師播放兩個節日視頻,發散學生思維后描述I will…on…

(4) 句型操練

學生思考并討論其他節日的日期,操練重點句型。之后播放課文錄音,逐句跟讀課文,注意模仿語音、語調。

(5) 課后拓展

① 學生分角色表演對話,鞏固新學句型,加深對文本和重點句型的印象。

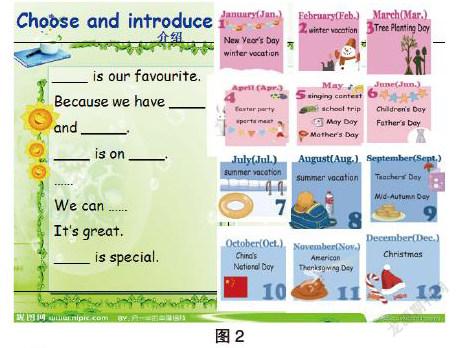

② Group work:我為月份代言

以小組為單位,每個小組負責代言

2. 課后反思

第二次教學中,教師能循序漸進處理文本,把每個教學環節盡量做到緊密相扣,把課堂還給學生。

本課中每個節日都有相應的特色,每個人對節日的偏愛也不同,通過學生對自己喜愛的月份和節日的代言,自發地了解相應的文化和英語表達,創編出不同的句型,提高了學習效率。當然,本課也有諸多不足,各教學環節的提升仍需教師做更深入的分析和探討。

參考文獻

人民教育出版社. 2014. 義務教育教科書·英語(三年級起點)五年級下冊 [T]. 北京:人民教育出版社.