傳統文化的創新性繼承在服裝設計教學中的改革分析

張巧靚

(鄭州工商學院,河南 鄭州 450000)

時代的發展帶來了服裝設計業的變革,新興事物的不斷出現使得我國居民開始呼喚傳統文化的回歸。近幾年,漢服、旗袍等民族服飾不斷興起,消費者購物的偏好發生了變化。因此,服裝設計教學必須在傳統文化回歸的背景下,立足于消費者的實際需求進行教學改革,為我國的服裝市場培養出高素質、高水平的人才,促進相關產業的發展。

1 服裝設計教學改革的必要性

中華文明發展歷經五千年,形成了獨特的傳統文化,是中華民族發展的動力源泉,也是數千年來華夏兒女的精神內涵。改革開放以前,由于我國國力衰落以及西方文明的進入,我國傳統文化受到了沖擊。但是,隨著我國經濟的發展和技術水平的提升,中華傳統文化的回歸已經成為社會發展的必然趨勢。對于華夏兒女而言,中華傳統文化滲透在日常生活中,是符合大眾審美且有益于本土文化傳承的。因此,服裝設計可以將傳統文化作為創作的動力源泉。“藝術屬于少部分人”,藝術在日常生活中的普及程度不高,使得藝術陷入曲高和寡的尷尬境地,但是,在服裝設計中融合使用傳統文化因素,可以提升產品親和力,提高消費者的認可度,拓寬服飾藝術與傳統文化的市場空間[1]。

社會經濟發展使得文化的作用越來越受到了廣大人民群眾的重視。我國民眾文化意識逐漸覺醒,服裝的功能也發生了轉變,逐漸成為了人們彰顯個性的載體。服裝設計以及相關產業要想走向國際,走向世界,就必須提升自身的多樣性,注重個性化,與傳統文化相結合,這正是滿足這一需求的有效路徑。近年來,漢服、旗袍(圖1)等傳統服飾越來越多地出現在社會中,并受到了廣大人民群眾的歡迎。但是,服裝設計的學生在進行實踐的過程中往往傾向于模仿國際大牌,不注重創新,無法滿足新時代服裝市場的實際需求。另外,學生在設計服裝的過程中一味地照搬各種時尚元素,除了喪失了藝術原本的美感以外,還忽視了服裝的文化價值。因此,在經濟全球化的背景下,教育部門需要立足于市場需求,從傳統文化中尋找靈感,解決創造性和特色缺失的問題,為服裝注入全新的文化價值,培養符合市場需求的、獨特的、具有本土特色的服裝設計人才,進一步促進我國的文化建設,提升我國的國際影響力。

圖1 旗袍

2 服裝設計教學改革的阻礙

首先,服裝設計教學的教學理念以及課程設置與時代需求存在脫節的現象,無法適應服裝市場的需求。我國的服裝設計行業起步比較晚,進行教學活動的過程中往往照搬國外的教學理念和教學模式,沒有和中華本土文化的特點進行充分的結合,使得服裝設計培養出來的人才思維僵化,無法在個性回歸的背景下,滿足社會對服裝設計人才的需求。這個世界上,各個國家的實際情況存在差異,政治、經濟、文化等各不相同,因此,在進行教學活動的過程中不能一味地照搬,而是需要借鑒成功經驗。此外,服裝設計教學不應該局限于書面知識,應提升學生對市場的適應能力。

其次,服裝設計教學存在一定的特殊性,除了注重學生基礎知識的培養以外,更應該注重對學生實踐能力的培養。但是,在現階段的教學活動中,教師往往局限于課本知識,存在理論教學和實踐教學比例失衡的情況,學生雖然掌握了足夠堅實的基礎理論知識,但是實踐能力嚴重不足。學生擁有豐富的理論知識可以初步了解服飾從設計到出售的各個環節,但實踐能力的缺乏使其無法靈活地利用基礎知識,無法及時地掌握流行服裝的款樣、材質、制作工藝等信息,不能達到服裝設計教學的培養目標[2]。

最后,我國當前發展階段的教學體系并不完善。服裝設計教學除了需要為學生傳授基本的服裝設計理論知識外,還要向學生傳授與就業相關的知識,為學生的未來職業規劃提供經驗。因此,在教學改革的過程中,教育部門需要重新整合和利用服裝設計的教學內容以及教學資源,對教學方式進行革新。教師除了傳授基本的理論知識以外,還需要立足于學生未來的就業方向,傳授實用性知識。但是,現階段的服裝設計教學只是一味地按照課本上的知識,照本宣科地進行教學活動,使得教學內容的側重點在于設計理念,不注重對學生創新精神的培養。因此,服裝設計的教學改革需要在教學內容中融合傳統文化,進一步提升教學的教學能力和水平。

3 服裝設計教學改革的理念

在個性回歸和傳統文化回歸的背景下,服裝設計專業需要與時俱進,融合傳統文化元素,提升自身的發展水平。如果服裝設計以及相關產業想要在全新的文化回歸背景下實現進步,需要進行有效的教學改革,為國家和社會提供符合要求的高素質、高水平人才。服裝設計不是一個單一的學科,需要融合各個方面的文化知識,比如政治、經濟、文化等,因此,教學改革需要立足于文化背景,站在綜合的角度上,對中國現行的社會價值、民族精神以及時代風貌等進行審閱,樹立創新思維,把握整個服裝設計發展的脈搏。由于我國服裝設計以及相關產業長期脫離本民族的文化特色,無法體現本民族文化的思想、精神以及人文內涵,因此,在服裝設計教學改革時,需要融合傳統文化的內涵,實現我國服裝設計行業的多元發展,推進我國服裝設計業走向國際化。

3.1 改革課程體系

傳統的服裝設計教學與我國服裝市場的實際需求存在嚴重脫節的現象,需要通過教學改革為服裝設計業的發展提供動力。因此,如果想解決服裝設計教學中存在的問題,必須徹底對服裝設計教學的課程體系進行改革[3]。教師在課堂上除了向學生傳授服裝設計的相關理論基礎知識以外,還需要將傳統文化納入日常教學體系中,優化學生知識結構,幫助學生構建相應的知識體系,使得通過服裝設計教學可以培養出和市場需求相符合的高素質高水平人才。另外,傳統的服裝設計教學往往采取比較單一的教學模式,因此在進行課程體系改革的過程中,教師需要從多種角度進行培養,培養學生的創新思維和創新能力,引導學生自主創作,保證改革的作用可以得到有效的發揮。

3.2 改革教學模式

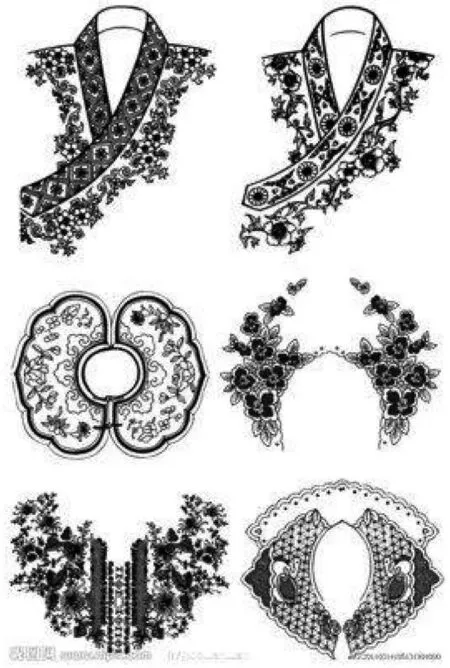

在文化回歸和傳統文化意識覺醒的背景下,傳統的服裝設計教學模式脫離社會實際,因此,在進行教學改革的過程中需要對教學模式進行改革。教學模式不應該局限于課堂,可以采取多種方式開展多樣化的教學活動,讓學生在活動中提升自身的學習能力和工作素質。比如學校可以搭建平臺,邀請校外服裝設計企業進行合作,學生可以通過平臺進入社會企業實習,提升自身的社會實踐能力。另外,學校可以利用“企業制”的教學模式,或者在校園內部舉辦設計大賽,并且設立相應的晉級制度,提升教學活動的趣味性。學生在參與活動的過程中可以將理論知識應用在實踐活動中,進一步提升學生的綜合能力,讓學生可以得到鍛煉和發展。另外,教師在課堂上可以為學生介紹一些傳統文化元素(圖2),提升學生對傳統文化的領悟能力,促進我國相關產業的發展。

圖2 傳統文化元素

3.3 改革師資隊伍

教師的工作素質是保證我國教學水平的關鍵。在全新的社會發展背景下,社會對服裝設計教師提出了更高的要求。教師除了需要擁有豐富的專業素養和理論基礎外,還需要對我國的傳統文化具有深入的了解,實現理論和實踐的結合,讓教師作用可以得到有效的發揮。

3.4 改革人才培養目標

服裝設計教學的傳統人才培養目標無法對傳統文化進行繼承和創新,因此,教學改革需要對人才培養目標進行改革,將傳統文化儲備、傳統工匠精神等納入目標體系中,使服裝設計行業可以向正確的方向發展。

4 結語

服裝設計行業需要立足于時代發展的背景,對自身的教學模式進行創新,為國家以及社會培養高素質、高水平的人才。在進行教學活動的過程中,教師需要立足于多樣化需求,著力體現服裝設計課堂中傳統文化的繼承與創新。