學校投入與家庭投入哪個更重要? *

——回應由《科爾曼報告》引起的關于學校與家庭作用之爭

胡詠梅 元 靜

(北京師范大學教育學部,北京,100875)

一、引言

美國著名的教育經濟學家埃里克·哈努謝克和德國經濟學教授盧德格爾·沃斯曼因(2017)利用1960—2000 年間50 個國家和地區的認知技能和經濟發展數據,以國際學生測試平均成績為知識資本的代理變量,探究其與經濟增長率的關系。研究發現,在其他方面相同的條件下,認知技能每提高一個標準差,經濟增長率高出2 個百分點。并據此得出,認知技能的差異導致了各國經濟繁榮的顯著差異。如能有效地提高學生的認知技能,教育政策將成為經濟發展的一個重要因素。

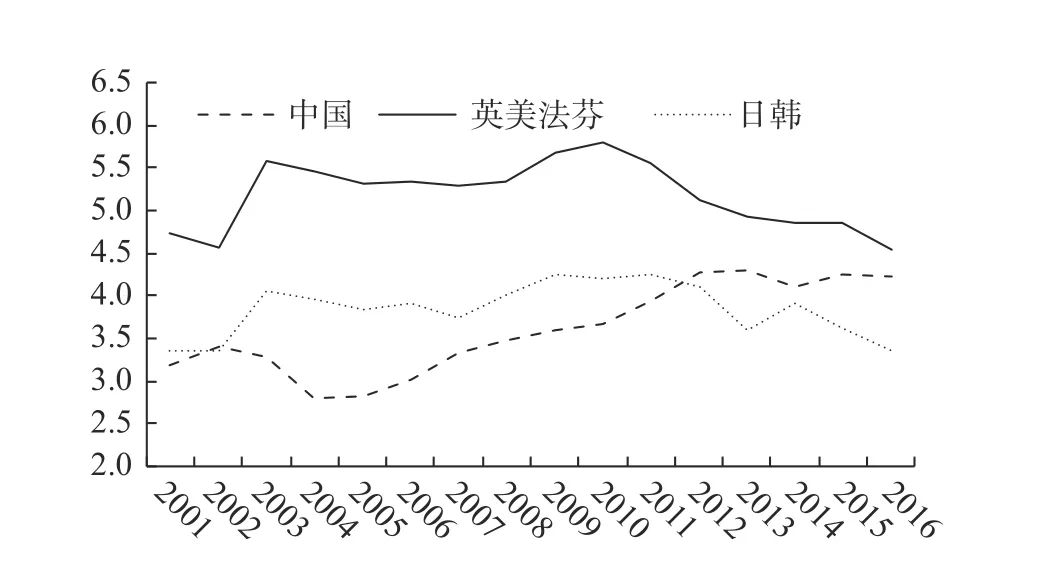

然而,不同文化背景、不同經濟發展水平的國家,公共教育的投入還是有明顯差異的。以公共教育經費支出占GDP 比例為衡量指標來考察各國對于公共教育投入的重視程度,正如圖1 所顯示的那樣,美國、英國、法國、芬蘭4 國的公共教育經費支出占本國GDP 的平均比例為4.5%以上,并且有波動上升后下降的趨勢。而對于中國、日本、韓國等深受儒家文化影響的東亞國家而言,家庭才是教育支出的主體,而并非國家,大量個性化的教育需求通過課外輔導達成。比如,中國、日本和韓國的課外補習機構盛行,幾乎是每個孩子在正常學校授課之外都必須去的地方(胡詠梅,范文鳳,丁維莉,2017)。馬克·貝磊(Mark Bray,1999)將此類與學校正規課程緊密聯系的、以課業輔導為主的補充性教育稱之“影子教育”,并認為通常人們所計算的學雜費等并非學生接受教育所產生的全部成本,如果把接受影子教育的費用也考慮在內的話(即“教育全成本核算”)(馬克·貝磊,2000),那么東亞國家的生均教育成本將顯著提高①。由圖1 可以發現,自2001 年到2016 年間,日本、韓國的公共教育經費支出占本國GDP 的平均比例在3.5%左右,遠低于西方發達國家。中國直到2012 年才趕上日本、韓國的平均水平,我國目前已經達到4%,但與西方發達國家相比,仍有一定的差距。盡管公共教育經費支出占GDP 比例不及美國、英國等西方發達國家,但中國、日本、韓國等受儒家文化影響的國家在近幾次(2009、2012、2015、2018)PISA 測試中,均成績不凡,位居前列(OECD,2019),由此推測這些國家家庭教育投入發揮了重要作用。

圖1 主要國家公共教育經費支出占GDP 比例

從如上國家層面的公共教育投入與學生認知技能的關系可以發現,學校教育投入與家庭教育投入對學生認知技能的提升均有重要作用。Coleman 等學者在1966 年針對美國不同族裔教育機會均等問題展開研究,發表了著名的關于教育機會平等的報告“Equality of Educational Opportunity”(Coleman,Campbell,& Hobson et al,1966,以下簡稱《科爾曼報告》),結果發現,學校資源投入只能解釋學生學業成績變異較小的部分,而學生的學業成績更多地受到家庭和同伴因素的影響,這一結果引發了學術界對于學校教育作用的廣泛爭議和后續大量的驗證性研究(Ferguson,1991;Monk,1992;Hanushek,1997;Hedges,Laine,& Greenwald,1994;胡詠梅,2007;薛海平,2007)。例如,漢納謝克(Hanushek,1997)在對美國及發展中國家教育生產函數研究成果進行綜述后,得出“在學校資源和學生學業成績之間沒有強有力的自始至終的聯系”的結論。《科爾曼報告》的貢獻在于從投入與產出的視角對教育機會均等進行分析,引入學生學業成績作為結果變量,即將結果均等納入教育機會均等的范疇(楊文杰,范國睿,2019)。此后,大量實證研究將學生的學業成績作為衡量教育質量的有效指標,一部分研究關注到家庭背景因素對學生學習和發展的影響,驗證《科爾曼報告》的研究結果(Coleman,1987;Caldas & Bankston,1997;Sheldon & Epstein,2005;Sewell & Shah,1968);還有一部分研究對學校教育無效的結果產生質疑,通過不同的研究方法,選取不同學校的投入與產出指標對學校資源投入的有效性進行分析。例如,海吉斯等人(Hedges,Laine,& Greenwald,1994)使用元分析(meta-analysis)方法對 Hanushek 所做的統計方法提出質疑,并重新分析。交叉研究的結果表明:生均費用每提高10%,學生的學業成績提高一個標準差的2/3。蒙克(Monk,1991)的研究表明,學校投入在控制了家庭背景后對教育產出有非常大的影響。胡詠梅、杜育紅(2008)基于西部5 省初中學校大規模測評數據,并建立增值模型研究發現,專任教師任職資格比例、少數民族專任教師比例、生師比、生均學校占地面積、生均教室面積等學校資源投入變量對初中學生的學業成績影響顯著,而生均經費、生均圖書冊數等資源變量對學生學業成績的影響不顯著。不過至今,國內外學術界對是學校投入還是家庭投入對于學生學業成績的影響作用更大這個問題 ,尚未達成共識。

本文使用我國東部和中部地區5 省16 市中小學的大規模測評和調查數據,基于學校-家庭聯合教育生產函數模型,檢驗是學校投入還是家庭投入對于學生學業成績的影響效應相對更大;此外,進一步探究學校、家庭投入要素中,哪些要素對于學生學業成績的影響效應相對更大;同時,考慮這兩個方面的結論對于中小學生是否存在異質性。

二、理論基礎與分析框架

(一)廣義教育生產函數與學校-家庭聯合教育生產

最早的教育生產函數方面的研究要追溯到1966 年美國的《科爾曼報告》。正如前文所述,盡管這份報告當時是為了調查美國學校機會均等問題而進行的以公平性為目的的研究,但是這份報告利用教育生產函數來探究學校投入與產出之間的關系,發現學校在決定學生學業成就上沒有起到重要作用,而家庭及同伴關系是影響學生學業成就的重要因素。

教育生產函數是借用企業或廠商生產函數產生的。從經濟學角度看,學校也是生產某種產品或服務的生產者。學校的投入包括教師、教輔人員、管理人員、教學設施、校舍等。學校產出主要是學生在認知、情感與動作技能等方面能力的提高,以及學校其他的產出。學校層面的教育生產函數是刻畫學校投入與產出關系的數學模型。它也需要滿足關于一般生產函數的3 個假設②。它的一般形式為:

其中,At表示一個學生在時間t 所取得的學業成就;Ft表示累積到時間t 為止的,來自學生家庭方面的并對學生學業成就有影響的各種因素,如父母受教育程度、家庭收入、家庭結構(是否單親、家庭子女數等)以及家庭中所使用的語言等;Tt表示累積到時間t 為止的,由教師投入到一個學生身上的各種因素,包括教師的資格、職稱、學歷、教學時間等;OSt表示學校的其他投入要素,包括班級規模、圖書資料、課程、校舍面積等。

這種“投入-產出”的分析方法在教育研究領域稱之教育生產函數。教育生產函數是將教育活動看作是一個投入和產出的過程,即教育活動是將教育資源投入轉化為教育產品產出的過程,學校教育產出主要指學生在接受學校教育后,其認知能力與勞動技能等的提高及個體其他方面的產出(如社會交往能力、責任感、自信心等)。在國內外已有的教育生產函數研究中,多數研究是將學生的學業成績作為教育產出的主要代理變量③,我們認為主要有兩點原因:一是因為學業成績與一系列的教育投入直接相關,如學校辦學條件、生均經費、校長課程領導力、教師教學策略、教師教齡、教師工作時間、學生學習時間、學習策略等,并且教育過程是一個累積性過程,過去的投入會影響到學生當前的學業表現(Ferguson,1991;Monk,1992;Velz,Schiefelbein,& Valenzuela,1993;Chiu,Chow,& Mcbride-Chang,2007;Robinson,Lloyd,& Rowe,2008;胡詠梅,杜育紅,2008;Caro,Lenkeita,& Kyriakides,2016;胡詠梅,唐一鵬,2018)。二是這一產出指標對學生在未來學校教育(如更高一階段教育)和勞動力市場的成功有預測作用(埃里克·哈努謝克, 盧德格爾·沃斯曼因,2017,第 43,100,185 頁;Hanushek,2013;胡詠梅,唐一鵬,2014)。綜觀國內外已有教育生產研究,教育生產函數分析所使用的教育投入主要包括學校方面的投入、教師方面的投入、學生家庭以及學生個體方面的投入,因而也被稱為學校-家庭聯合教育生產④。

Hanushek(1986)等人在人力資本測量的研究中,拓展了教育生產函數的內涵,將通過教育獲得的人力資本H(以認知技能作為代理變量)從家庭投入(F)、學校投入(QS)、個人能力(A)和其他因素(Z)等4 個方面進行解釋(v 是隨機誤差),即下面的廣義教育生產函數模型:

上面模型中從質量(Q)和數量(S)兩個方面來度量學校投入,說明學校投入因素不僅重要,而且十分復雜。此模型與(1)不同之處在于如下3 點:一是在模型(1)中教師因素(T)與學校因素(OS)是分開設置的,而模型(2)中將學校與教師投入都歸并為學校投入因素,這反映早期的教育生產函數研究更關注教師的作用,希望通過教育生產函數實證研究找到調整教師政策(如教師工資、教師入職資格、教師專業發展等政策)、改進學校教育質量的可靠證據,而Hanushek 等人在研究人力資本對一國或地區經濟增長的作用時,則更重視學校層面的公共投入政策,比如生均經費、高質量教師比例等;二是在模型(2)中將學校投入細分為質量(Q)與數量(S)兩方面的投入要素,分別設立衡量指標,比如生師比是衡量教師投入的數量是否充足的指標,而本科及以上學歷教師數則是高質量教師的衡量指標,從而可以考察師資投入數量還是師資投入質量對于學生認知能力的提升效應更大;三是模型(2)中拓展了影響學生認知能力的因素,加入了個人能力(A)和學校、家庭因素之外的其他相關因素(Z),因而,它是對模型(1)解釋學生學業成就差異因素的拓展。模型(1)因為沒有關注個體能力因素,容易產生對于投入要素效應評估的內生性問題。而且,學校和家庭投入要素之外的相關因素對于地區或國家層面的學生平均學業成績的影響也是需要考量的,比如是否存在地區或國家層面的統考制度、是否存在分層分級教育⑤、一個地區或國家的經濟發展水平等,都可能對一個國家或地區的人力資本水平(以學生平均學業成績為代理變量)產生影響。此外,性別、家庭社會經濟地位(SES)、家庭結構(如是否單親家庭、家庭子女數)因素也可以納入家庭投入之外的相關因素(Z),盡管這些是教育政策無法調控的因素,但已有不少研究(Coleman,1987;Caldas & Bankston,1997;胡詠梅,杜育紅,2009;李佳麗,胡詠梅,范文鳳,2016;鄭磊,翁秋怡,龔欣;2019)表明,這些無法操控的個體因素也會對學生學業成績產生顯著影響。

本研究采用廣義教育生產函數分析方法,重點厘清各項家庭投入要素和學校投入要素(數量因素、質量因素)對學生學業成績的影響程度,探究家庭投入和學校投入要素對學生學業成績差異的解釋度,從而比較家庭投入和學校投入對小學和初中教育產出(以學生學業成績為代理變量)的重要性。

(二)社會資本理論

通常,在考察各種因素對學校教育成就的影響時,“家庭背景”作為區別于學校教育的因素,被認為是一個單一因素。但是,Coleman(1988)認為“家庭背景”不是單一因素,可以分解成3 個組成部分—物質資本、人力資本和社會資本。物質資本通常使用家庭財富和收入來測量,提供了促進目標達成的物質資源,在家庭內部包括固定的學習場所、學習資源(如電腦、互聯網、學習材料、文具等)、解決學習問題的經濟資源(如提供給子女的課外補習費)等。人力資本可以通過父母受教育程度和為兒童學習提供的潛在認知環境(如家庭內的學習氛圍)測量;社會資本是存在于人際關系網絡中能夠作為資產幫助個體實現目標的社會資源結構。社會資本分為家庭內的社會資本和家庭外的社會資本兩種。家庭內社會資本指家庭內的親子關系,父母對子女教育的關注、期望、支持、投入與參與等等;家庭外社會資本指家庭所在社區內的人際關系。Coleman 認為父母人力資本對兒童學習和發展的積極影響需要以家庭內部的社會資本為前提,即如果父母沒有參與到兒童的學習和生活中,父母擁有的人力資本將無法有效作用于兒童發展。

因而,基于社會資本理論,本研究在選取家庭投入的要素時,重點關注家庭內部的社會資本對教育產出的影響,即父母參與子女學習和生活、父母教育期望對學生學業成績的影響⑥。此外,有關影子教育參與的影響因素的研究表明,家庭經濟資本對于影子教育參與率有顯著正向影響,而且家庭經濟資本會影響影子教育的時長(李佳麗,胡詠梅,范文鳳,2016;Mark Bray,Zhan,S.,et al,2014)。由此,我們將參與影子教育的時長(即課外補習時長)作為家庭經濟資本的代理變量,考察家庭對于子女教育的另一種投入方式—影子教育對于學生學業成績的影響效應。綜上,基于社會資本理論和學校-家庭聯合生產理論,本文為回應學校投入與家庭投入哪個對于學生學業成績的影響效應更大而構建如圖2 所示的分析框架⑦。

圖2 學校與家庭投入對學生學業成績影響的分析框架

三、文獻綜述與研究假設

本部分內容圍繞教育產出的測量、學校投入要素對學生學業成績的影響、家庭投入要素對學生學業成績的影響3 個方面的相關研究展開綜述,為回應研究問題所需要的計量模型的設定提供依據,為提出研究假設給予文獻支撐。

(一)教育產出指標的測量

關于教育產出的衡量與評價,學者從不同視角對其進行了分析。從經濟學視角來看,索爾門指出教育投入的收益包括貨幣和非貨幣的產出結果,對于個人而言是指能夠獲得更高的收入和周全的思考能力,對于社會而言則意味著更高的生產率、更新的工業技術和更健康的公民(M.卡諾依,2000,第141—143,381 頁)。而在人力資本視角下,OECD 等國際組織在進行教育指標分析時,將個體所具備的知識、技能、能力、預期壽命、個人幸福感、公民的社會融入情況等均納入教育產出指標體系中(Chiappero-Martinetti & Sabadash,2014)。

在教育生產函數中,尤其是分析中小學教育的投入與產出時,大量研究主要是將個體層面的認知能力和學業成就作為教育產出指標,而學生的標準化測驗分數便是較早并且普遍使用的變量。Hanushek(1989)對美國187 項已經發表的、關于教育投入產出的研究進行統計分析發現,超過70%的研究使用標準化測驗分數作為教育產出的指標。Lamdin(1996)將閱讀、數學測試成績作為學生個體的教育產出指標;在學校層面,采用的產出指標為高于全國成績中位數的學生占總數的百分比。Bowles,Gintis 和Osborne(2000)指出學生測驗成績可以用于預測國家教育成就、勞動力存量以及個體的收入。還有部分學者使用學生態度、學生出勤率、畢業率和升學率作為衡量教育產出的指標。Murnane(1985)在研究中使用輟學率作為教育產出的重要測量指標。Knoeppel,Verstegen 和Rinehart(2007)使用了多種產出指標,包括學生標準化測驗成績、輟學率、高中畢業后的教育獲得情況等。Heckman,Stixrud 和Urzua(2006)在研究中驗證了非認知特質在預測教育獲得、未來工資收入和社會行為上的作用,揭示了非認知能力的重要價值。此后,大量的實證研究關注到受教育個體的非認知能力,但是關于非認知能力的內涵,學術界尚未達成共識。

本研究將使用學生的標準化測驗成績作為教育產出變量,主要基于以下3 方面考慮:第一,在中國的教育實踐當中,考試測驗是評判學生知識獲得的主要工具之一,因此學生標準化測驗成績是教育生產結果的重要組成部分;第二,本研究選取的部分投入要素更多地與教育生產過程中知識的傳遞相關,因此使用標準化測驗成績作為產出指標更能有效分析投入要素的生產效率;第三,本文采用廣義教育生產函數模型來分析學校投入、家庭投入對學生學業成績的影響效應,也是借鑒了Hanushek 對于廣義教育生產函數中因變量的選擇。Hanushek 將人力資本的測量由平均受教育年限改為認知技能,并用國際數學、科學和閱讀成績測量指標作為模型中的因變量,具有3 點優勢(Hanushek & Woessmann,2011):一是用成績測量能夠捕捉到學校努力傳授的知識和技能的變化,從而將學校教育潛在的成果與隨后的經濟表現結合起來;二是通過強調教育的總效果,使這類方法涵蓋了技能的各種來源—家庭、學校和能力;三是通過解釋學校教育質量不同所造成的學生成績差異,能夠開展關于不同政策設計對學校教育質量影響的研究。

(二)學校投入要素對學生學業成績的影響

自《科爾曼報告》發表以來,大量學者關注到學校資源(人力資源、財力資源、物力資源)與學生發展之間的關系,但是研究結論尚未達成一致。從學校物力資源投入對學生學業成績的影響來看,《科爾曼報告》表明,控制學生個體和家庭因素后,包括校人均藏書量、實驗室設施、課外活動數量、課程綜合性、學校規模在內的學校設施和課程特征的差異所揭示的學生成績的方差非常小。Hanushek(1989)同樣通過梳理已有文獻,結果支持了學校設施等物力資源變量均對學生成績的影響不顯著這一結論。我國學者利用中國部分省份的中小學大規模調查和測評數據進行分析也發現,學校物力資源投入對學生學業成績的影響不顯著(胡詠梅,杜育紅,2009)。

近年來,我國義務教育實施標準化辦學政策,各地中小學辦學條件相差不大,而且基本完成了辦學達標驗收工作。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020 年)》指出,推進義務教育學校標準化建設,均衡配置教師、設備、圖書、校舍等資源,努力縮小校際、城鄉、區域差異。2017 年初,國家教育督導檢查組對安徽、云南、山東、河南、重慶等省份或直轄市義務教育均衡發展督導的反饋意見中,均表明所檢查的省市各縣的小學、初中基本達到評估標準,小學、初中綜合差異系數均達到了國家標準⑧。因此,本研究不再關注生均圖書冊數、生均校舍面積、生均教室面積等物力資源投入指標對學生學業成績的影響⑨。

從學校財力資源投入對學生學業成績影響來看,Hanushek(1989)根據已有研究發現,在控制家庭背景因素后,大量研究表明教師薪酬、生均經費等財力資源變量對學生成績的影響不顯著。Greenwald,Hedges 和Laine(1996)對Hanushek 的計數分析方法提出了質疑,他們采用了兩種元分析方法—聯合顯著性檢驗和效應量估計,得出了相反的結論,結果表明生均費用每提高10%,可將學生學業成績從50%提高到75%,可見學校財力資源投入與學生學業成績存在顯著的正相關。近幾年基于教育生產函數方法的實證研究驗證了這一觀點。Holmlund 等人(2010)使用英國學生數據庫的面板數據,在固定學校效應和時間趨勢后,發現學校生均經費對學生的英語、數學和科學成績均產生顯著的正向效應,每個學生平均支出增加1000 英鎊,將使標準化考試成績分別提高0.04、0.051 和0.05 個標準差。Nicoletti 和Rabe(2017)在研究中處理了未觀測變量的異質性,采用多種估計方法研究,學校生均經費對數學、英語和科學考試分數的影響,結果表明每個學生的支出增加1000 英鎊,導致考試分數的標準差增加約6%。由此來看,學校財力資源的投入對學生學業表現具有積極的作用。因此提出本研究待檢驗的研究假設1:

假設1:學校財力資源投入對學生學業成績產生正向影響。

假設1a:生均教育經費對學生學業成績產生正向影響。

不過,從已有研究來看,一個較為普遍的結論是,在學校投入中,相比于學校的物力投入和財力投入,人力投入即教師方面的投入對學生學業成就影響更大。李祥云和張建順(2018)的研究發現,教育結果的12.6%的差異可以通過學校投入的線性組合來預測,其中教師數量和教師質量是影響學生成績最重要的投入要素。在教師數量投入方面,教育生產函數中比較常用的指標為學校的生師比,關于生師比對學生學業成績的影響尚未得到一致的結論。有的研究表明降低生師比對學生的學業成績有顯著的積極影響(Grubb,2008),也有研究表明降低生師比并不能有效提高學生的學業成績(Witte & Kortelainen,2013;Lounkaew,2013),此外,Dincer 和 Uysal(2010)使用土耳其 PISA 2006 年數據發現,生師比與學生學業成績呈非線性關系,隨著生師比的降低,學生學業成績先提高后降低。本研究認為較高的生師比可能導致教師在教育教學過程中難以關注到每一個學生的學業表現,不利于開展滿足學生個性化需求的教學活動,因此對學生學業成績產生不利的影響。此外,本研究將引入薄弱學科教師充足度這一指標,探究學校師資完備情況對教育產出的影響。基于此,提出本研究的假設2a 和2b:

假設2a:生師比對學生學業成績產生負向影響。

假設2b:薄弱學科教師充足度對學生學業成績產生正向影響。

在教師質量的投入產出效率方面,許多實證研究驗證了教師質量在提高學生學業表現中發揮的重要作用。Rivkin,Hanushek 和Kain(2005)得出結論:每增加一個高質量教師至少能使學生成績提高0.11 個標準差。Clotfelter 等人(2007)選取教師工作年限、學歷、教師資格證(teacher licensure)、國家委員會認證(National board certification)、教師測試分數和畢業院校質量等作為衡量教師資質的指標,利用北卡羅來納州縱向調查數據進行分析,結果發現教師工作年限、擁有國家委員會認證、教師測試分數對學生數學和閱讀成績有顯著的正向影響,教師學歷對學生數學和閱讀成績有顯著的負向影響,而且,其研究發現,對學歷較高的教師的高薪酬激勵沒有發揮作用,除非能夠保留有經驗的高學歷教師。Knoeppel(2007)采用典型相關分析方法,分析了學校資源投入和產出之間的關系,研究發現教師平均工資是投入指標中貢獻最大的因子,他認為由于教師工資往往直接由教師工作年限和受教育水平來決定,因此常被用作教師質量的代理變量來識別高質量的教師。大量實證研究數據也表明教師工作年限和受教育水平對學生成績產生了積極的影響(Wossmann,2003;Grubb,2008;張詠梅,郝懿,李美娟,2012)。此外,我國學者常常使用教師職稱作為衡量教師資質的指標,有的研究表明教師職稱比例對學生學業成績的增長有顯著的影響(張文靜,辛濤,康春花,2010),也有研究表明教師高級職稱對學生成績的影響不顯著(張詠梅,郝懿,李美娟,2012;薛海平,王蓉,2010)。除了衡量教師質量的特征變量外,本研究還關注到教師教學策略對學生學業成績的影響。Schroeder 等人(2007)對1980 至2004 年間發表的以美國為樣本的62 份研究進行了元分析,據以估算不同教學策略對于學生科學成績的平均影響效應。估計結果表明,提問策略的效應值為0.74,操控策略的效應值為0.57,拓展學習材料策略的效應值為0.29,評價策略的效應值為0.51,探究策略的效應值為0.65,增強內容策略的效應值為1.48,教學技術的效應值為0.48,合作性學習策略的效應值為0.95。Caro,Lenkeita 和Kyriakides(2016)等人基于PISA 2012數據,探究了教學策略對學生數學成績的影響,結果發現在教學過程中,教師引導學生思考、探究、解決問題的頻率對于學生數學成績有顯著的正向影響,但邊際效應隨著頻率的增加而遞減。胡詠梅、唐一鵬(2018)利用大規模中小學生測評數據,發現教學策略對小學生的成績有顯著的正向影響,尤其是對于能力相對較低的小學生來說,教師教學策略的作用尤為重要。基于以上研究,本研究認為教師質量對學生學業成績存在積極的影響,因此提出本研究的假設2c、2d、2e、2f:

假設2c:教師學歷水平對學生學業成績產生正向影響。

假設2d:高級職稱比例對學生學業成績產生正向影響。

假設2e:教師平均教齡對學生學業成績產生正向影響。

假設2f:教師教學策略水平對學生學業成績產生正向影響。

(三)家庭投入要素對學生學業成績的影響

20 世紀60 年代,美國學者Blau 和Duncan(1967)提出地位獲得模型,給出了以微觀視角的家庭資源理論為主的解釋邏輯,即以家庭所擁有資源的多寡來解釋其子女的教育成就。本研究基于Coleman的社會資本理論,對國內外考察家庭投入要素對學生學業成績影響的研究從經濟資本、文化資本和社會資本3 個方面進行梳理。

從家庭經濟資本和文化資本的影響來看,Teachman(1987)研究發現美國父母收入對子女獲得高中教育機會及其在高中階段的學業成績都具有非常重要的影響。McEwan(2003)使用智利八年級學生成績的調查數據研究表明,父母的受教育程度對學生的學業成績有顯著的正影響,且母親的受教育程度影響更大。李春玲(2003)的研究發現從1940 年代至1990 年代,在前30 年間,家庭經濟資本和文化資本對個人教育獲得的影響微弱,但經濟資本對某些特殊人群(如農村和女性人口)有顯著影響;在后20 年間,家庭經濟資本和文化資本對個人教育獲得的影響逐漸增強。龐維國等人(2013)基于PISA 數據研究家庭社會經濟地位與學業成績的關系,用父母的受教育水平、家庭學習用具、家庭財富、家庭藏書來評估家庭社會經濟地位,研究發現這些指標均與學業成績呈緊密的正相關關系。而薛海平(2018)基于CEPS 大規模調查數據發現家庭經濟資本對初中學生學業成就獲得直接影響不顯著,但可以通過影子教育產生間接影響。

在社會資本的影響方面,科爾曼提出家庭文化資本對學生學習和發展的影響需要以良好的社會資本為基礎,Davis-Kean(2005)通過實證研究驗證了這一觀點,即家庭內部的社會資本對子女學業成就產生重要影響,并且可以作為中介變量,在家庭經濟資本和文化資本對子女學業成就的影響中發揮中介作用。本研究主要關注到家庭內部的社會資本,即父母教育期望和父母參與。父母教育期望對子女教育結果的影響得到了較為一致的結論,即父母教育期望是學生學業成績、學校畢業率和升學率等教育結果變量的重要影響因素(Spera,Wentzel,& Matto,2009;龐維國等人,2013)。而且,初中階段與中考、高考等升學選拔性考試更接近,因而,如若父母對子女未來就讀最高學位有更高的期待,就會投入更多時間和精力關心、參與子女學習,或者通過購買課外補習服務給子女提供更多的學習機會,以期子女獲得更高的學業成績。由此,我們提出3a、3b 研究假設:

假設3a:父母教育期望對學生學業成績有正向影響。

假設3b:相比小學生,父母教育期望對初中生學業成績影響效應更大。

在父母參與對學生成績的影響方面,一個被廣泛接受的結論是父母參與對學生成績具有重要的影響。通常而言,父母對子女的學習和生活進行適度的參與有利于子女學業成績的提高。但是由于學者們在研究中對父母參與分類和測量的不同,得出了略有不同的結論。Houtenville 和Karen(2008)基于NELS 數據建立教育增值模型,引入與子女討論學校的活動、與子女討論學習、與子女討論選課、參加家長會、參加學校志愿活動作為父母參與的5 個指標,結果表明除了參加學校志愿活動外,其他4 項參與內容的頻率均對子女成績有正向的影響。Stewart(2007)在研究中則是使用“親子討論”的表述,發現家長參與子女教育的相關討論,是提高學生學業成績的有效工具。Topor 等人(2010)使用教師版本的家長-教師參與問卷(INVOLVE),從教師角度評估家長參與子女教育情況,建立多重中介模型,結果表明家長參與子女教育對孩子的學業表現和認知能力均有顯著的積極作用,并且師生關系在其中發揮中介作用。李佳麗、薛海平(2019)基于CEPS 兩期數據,發現親子陪伴(家長與子女一起吃飯、運動、讀書)、親子交流對孩子的平均成績及各科成績均有顯著的正向影響,親子活動(逛博物館、科技館等)僅對語文成績有正向影響,而親子監督(家長監督子女學習、指導作業)對平均成績及各科成績有顯著的負向影響。由此可見,不同形式或內容的父母參與對學生的學業表現存在不同的影響,本研究將根據父母參與的內容是否與學習有關,將父母參與區分為參與子女學習和參與子女生活,基于以往的研究結論我們認為參與子女學習和生活均對子女的學業表現產生積極的影響。此外,也有研究表明,父母越早參與子女的成長與發展活動,對子女發展的影響越大。例如,Hango(2007)在研究中發現父母參與的頻率能夠減少家庭社會地位的劣勢對兒童學業發展的影響,在兒童發展早期這種減弱作用更強。李波(2018)基于2016 年北京市四年級和八年級的調查數據發現,親子閱讀和親子交流對四年級學業成績的影響大于八年級學生。由此可見,父母對子女教育生產過程的干預對心智發育尚不健全的低年級學生更為重要。因此提出本研究的假設4a、4b、5a、5b:

假設4a:父母參與子女學習對其學業成績有正向影響。

假設4b:相比初中生,父母參與子女學習對提升小學生的學業成績更為有效。

假設5a:父母參與子女生活對其學業成績有正向影響。

假設5b:相比初中生,父母參與子女生活對提升小學生的學業成績更為有效。

家庭對學生發展產生影響的路徑除了通過父母參與和行為支持外,還可以通過經濟資源投入為子女提供有差異的教育機會,如正規學校教育中的“名校”“重點校”和校外有償性教育服務“課外補習”(李忠路,邱澤奇,2016)。因此,在考察家庭投入時,學生的課外補習機會是不可忽視的因素,而且關于課外補習對學生學業成就的影響尚未達成一致的結論。Buchmann,Dennis 和Roscigno(2010)等人根據美國全國縱向調查數據,分析了課外補習現狀及其對SAT 分數和大學錄取的影響,結果表明昂貴的SAT 課程對SAT 分數和大學錄取概率有中等程度的影響。Dang(2007)采用每小時家教費用數據作為課外補習質量的工具變量,研究結果顯示課外補習支出對越南學生的學業成績排名有積極作用。胡詠梅、范文鳳和丁維莉(2017)利用PISA 2012 數據研究發現,數學補習給上海家庭低SES 學生會帶來更大的成績收益,而且會縮小高SES 學生與低SES 學生成績差距。方晨晨、胡詠梅和張平平(2018)將小學生的校內補習時間、校外補習時間納入統一分析框架下進行研究發現,校內補習時間對小學生學業成績有顯著的負影響,校外補習時間對小學生學業成績有顯著的正影響。不過,也有學者研究發現,課外補習并不能提高學生成績。例如,Smyth(2008)對愛爾蘭學生補習現象研究發現,接受過教育補習的學生與沒有接受過的學生的期末考試成績不存在顯著性差異。李佳麗、何瑞珠(2019)基于CEPS 數據,將學生課外補習區分為工作日補習和周末補習,研究結果表明周末參加補習對七年級學生的學業成績有積極影響,但是工作日參加補習對學生的學業成績的影響顯著為負。

盡管課外補習對學生學業表現的影響尚存爭議,但是從投入產出的角度來看,學生在課外學業補習上的時間投入,理應是作為一種學校教育的補充而對其學業的表現產生了積極影響。由此,我們提出研究假設6:

假設6:課外補習時長對學生學業成績有正向影響。

(四)其他因素對學生學業成績的影響

在影響學生學業成績的因素中,除了以上論述的學校和家庭投入要素,學生個體特征、家庭特征和學校特征也具有著重要影響,應當作為控制變量納入計量模型當中。學生性別是教育投入產出研究中常見的控制變量,有研究表明女生的學業成績顯著低于男生(Mancebón,Calero,& at al,2012;李斌,張文靜,辛濤,2010),但也有的研究結論相反(Dincer & Uysal,2010),還有研究表明男生女生沒有顯著差異(趙必華,2013;王紅,陳純槿,杜育紅,2011)。在家庭特征方面,家庭SES 和家庭結構對學生的學業成績發揮著重要作用。其中,父母受教育程度和職業地位(Dincer & Uysal,2010;Mancebón,Calero,&at al,2012)、家庭內部的物質資源等也與子女學業成績密切相關(Dincer & Uysal,2010;Witte & Kortelainen,2013;薛海平,王蓉,2010)。Witte 和 Kortelainen(2013)在研究中發現完整家庭中學生的學業成績要顯著高于重組家庭,而重組家庭又顯著高于單親家庭。陶東杰(2019)關注到同胞數量對青少年認知能力的影響,研究表明對于七年級和九年級的青少年而言,同胞數量越多,認知能力越差。此外,學校層面平均家庭SES 也應當作為學校層面的控制變量納入模型中,其對學生學業表現具有極其顯著的正向影響(Dincer & Uysal,2010;Witte & Kortelainen,2013)因此,本研究也將如上變量(性別、學校層面平均家庭SES、是否單親家庭、是否獨生子女)作為控制變量納入計量模型中。

四、研究方法

(一)數據來源與樣本分布

本文使用數據來自2016 年北京師范大學中國基礎教育質量監測協同創新中心實施的“區域教育質量健康體檢與改進提升項目”。該項目旨在通過基于嚴格抽樣設計(3 階段PPS 抽樣)的大規模測評來對我國基礎教育質量進行評價,以服務于地方政府改進與提升基礎教育質量的需求。項目測試涵蓋我國東部和中部地區5 省16 市,共包含來自1811 所小學的160120 名四年級學生和1095 所初中的154604名八年級學生。測查內容主要包括問卷調查和學科測試,其中問卷調查對象包括學生、家長、教師和校長。學科測試以國家頒布的各學科義務教育課程標準(2011 年版)在學科內容領域和能力維度上的要求為依據,四年級涉及語文、數學和科學3 門學科,八年級涉及語文、數學、英語、科學和人文5 門學科。例如,數學試卷的基本框架是參照《義務教育數學課程標準(2011 年版)》,其中內容領域包括數與代數、圖形與幾何、統計與概率;能力維度包括了解、理解、掌握和運用。經過對試卷測量學指標分析,各學科測試卷具有良好的信度和結構效度,測試題目的難度分布較廣,題目區分度較好,每道題目的特征曲線形態符合項目反應理論的模型,每道題目的信息量能夠滿足測量學的基本要求。

由于樣本的性別、是否為獨生子女等變量有缺失,本研究樣本量略少于總樣本量。樣本特征為:男生167900 人,女生146707 人,男生比例高于女生7.7%;其中獨生子女96586 人,占比30.7%,非獨生子女217908,占比69.3%;單親家庭學生26471,占比為8.4%,非單親家庭學生占比為91.6%。

(二)變量說明

基于前面的文獻綜述和所提出的研究假設,參考Hanushek 建立的廣義教育生產函數模型,以分析學校教育投入、家庭教育投入對學生認知能力的影響效應。

其中, Yij代表第j 所學校第i 個學生的認知能力。借鑒Hanushek 等學者的做法,本研究用標準化測驗成績作為代理變量。 Fij代表來自于家庭方面并對學生學業成績有影響的各種投入因素。在本研究中,基于Coleman 社會資本理論,重點分析家庭內部的社會資本對學生學業成績的影響效應,因而,我們將父母參與子女學習和參與子女日常生活變量以及父母教育期望變量作為家庭內部社會資本的測量指標;除此之外,以家庭教育支出為主的課外補習也是本研究關注的家庭投入要素。 Qj、 Sj分別代表學校教育投入的質量、數量因素。通過梳理已有實證研究和回應前文所設立的一系列研究假設,本研究選取衡量學校教育投入質量的指標,包括教師本科及以上學歷占比、高級職稱占比、平均教齡、教師教學策略水平,而學校教育投入數量指標包括生均經費、薄弱學科教師充足度、生師比。 Zij代表學校、家庭教育投入之外的對學生認知能力有影響的因素,根據前文文獻梳理,本研究將學生性別、家庭社會經濟地位(SES)、家庭結構(如是否單親家庭,家庭子女數)納入模型中,作為控制變量。本研究所涉及的變量定義見表1。

(三)測量工具的編制與信度、效度

1. 教學策略量表的編制與信度、效度

教學策略是教學領域中運用廣泛的一個術語,王國英、沃建中(2000)將其界定為教師為達到教學目標所采用的符合學生認知規律的教學方法、步驟與行為方式的綜合。和學新(2000)認為教學策略是為了達成教學目的、完成教學任務,而在對教學活動有清晰認識的基礎上對教學活動進行調節和控制的一系列執行過程。可見教學策略具有目的性和形式多樣性,并且貫穿于整個教學活動之中。在教學策略的測量方面,PISA 項目調查了體現“互動合作或者參與式教學”和“引導探究”的一系列教師教學行為;TIMSS 項目主要通過教師問卷調查了引導、鼓勵、注重探究等促進學生學習投入的具體行為;NAEP 項目對教師教學策略的調查包括因材施教和教學反饋與調整內容。

本研究主要基于王國英、沃建中等人(2000)對教學策略的定義,并參考PISA、TIMSS 和NAEP 項目中關于教師教學活動和教學行為的測查,從“因材施教”“參與式教學”“引導探究”3 個維度編制了學生評價的教師教學策略量表。其中,因材施教指的是教師鼓勵學生使用適合自己的學習方法、發現學生學習上的優劣勢、為不同的學生提出不同的學習建議、給學有余力的學生布置富有挑戰性的學習任務、關注每個人的成長進步等。參與式教學是指全體師生共同建立民主、和諧、熱烈的教學氛圍,讓不同層次的學生都擁有參與和發展機會的一種學習方式,是一種合作式或協作式的教學法,其表現形式通常為教師在課堂上組織學生進行分組學習活動,完成相同或不同的學習任務。引導探究指的是教師引導學生就某個問題進行討論、將教學內容與日常生活相聯系、引導學生思考和提出自己的觀點、鼓勵學生用不同的思路解決問題等。

表1 變量說明

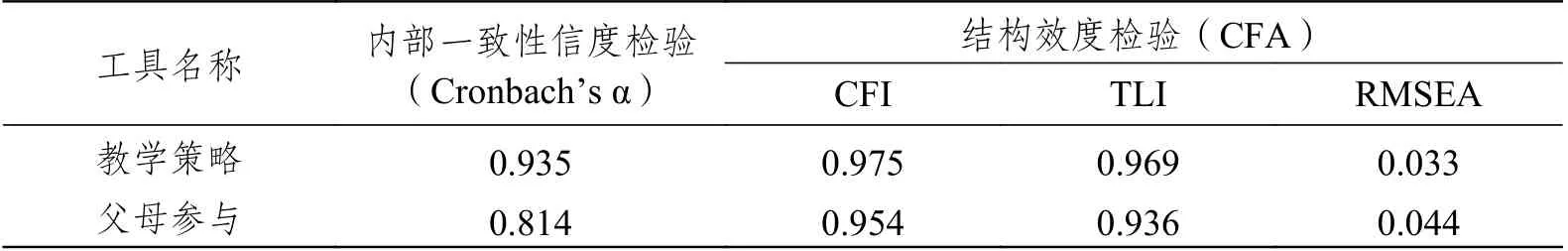

教學策略量表的整體信效度檢驗結果參見表2。由該表可知,教學策略量表具有較高的內部一致性信度,Cronbach’s α 值為 0.935。CFA 檢驗結果表明,CFI=0.975,TLI=0.969,均高于 0.9,RMSEA=0.033,小于0.08,模型適配情況良好。

表2 量表信效度分析

2. 父母參與量表的編制與信度、效度

科爾曼將父母參與視為一種社會資本,將父母參與區分為家庭內部參與和學校與社區參與,這一概念在后來的研究中被廣泛應用。Ho(1995)對父母參與的經典文獻進行梳理,將家庭內部的父母參與概括為父母作為孩子的教師、參與子女學習、與子女討論學校的事情等內容,而學校和社區的父母參與包括參與學校志愿活動、參與學校決策、參加家長會等內容。Lau(2011)編制的學前兒童父母參與量表從內容上將父母參與分為生活指導、學習指導、家庭作業指導和家園溝通4 個維度。

本研究中的父母參與主要是指家庭內部的父母參與,基于Ho(1995)、Lau(2011)梳理的父母參與的活動內容,將父母參與劃分為父母參與子女學習和父母參與子女日常生活兩個維度。其中,父母參與子女學習主要指家長參與子女學習活動的頻率和強度;父母參與子女日常生活指父母參與子女日常生活活動的頻率和強度。并且,本研究參考PISA 項目中與父母參與相關的測量內容,編制并修訂了父母參與量表,共包含7 個題項。

父母參與量表的整體信效度檢驗結果參見表2。由該表可知,父母參與量表具有較高的內部一致性信度,Cronbach’s α 值為 0.814。CFA 檢驗結果表明,CFI=0.954,TLI=0.936,均高于 0.9,RMSEA=0.044,小于0.08,模型適配情況良好。

(四)計量模型

1. 多水平模型

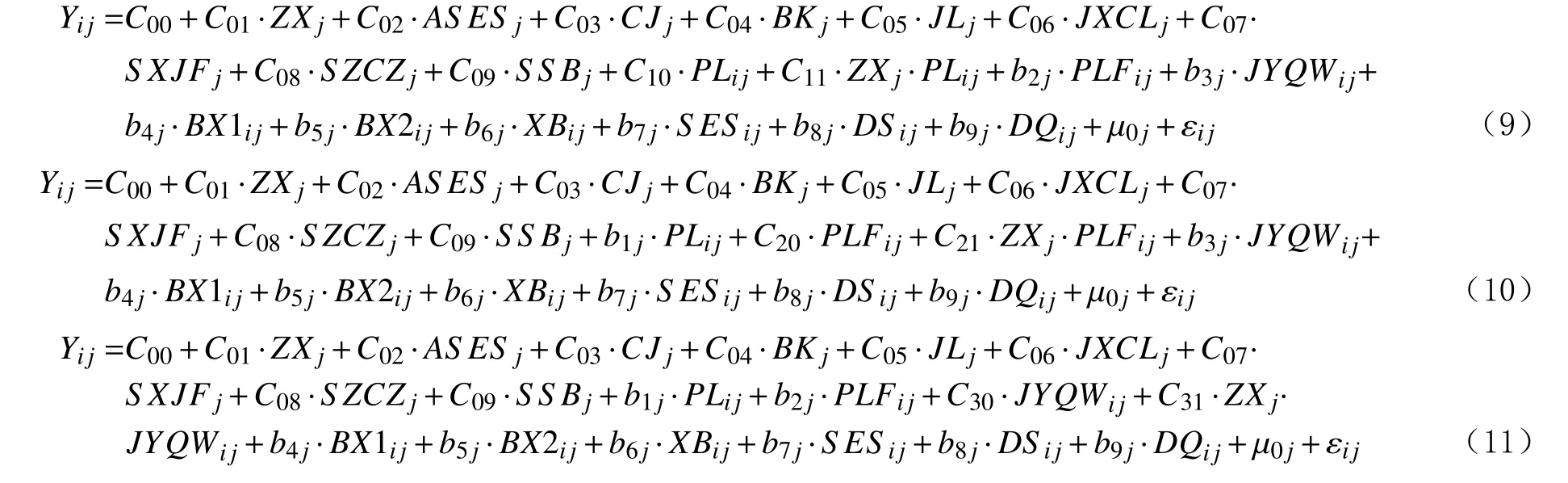

傳統教育生產函數研究常用多元線性模型對引起學校產出變化的學校和家庭的投入要素進行效應估計,而鑒于學校和家庭投入要素數據往往具有多層嵌套結構,現代教育生產函數研究則引入多水平模型(HLM),以便較好地克服內生性和異質性問題。這兩方面問題是教育生產函數研究需要考慮的關鍵問題。對于內生性問題,本文所使用的數據不包含先天能力、前期學習基礎等信息,只能通過學生個體層面的變量(如家庭SES、是否單親、是否獨生子女等)來進行控制,盡量降低由于內生性問題造成的估計偏誤。對于異質性問題(特別是學校層面因素帶來的異質性),HLM 模型能夠起到較好的控制作用。本研究將采用如下兩水平線性模型來分析學校投入、家庭投入對學生學業成績的影響效應。

Level 1:

Level 2:

將(4)(5)(6),(4)(5)(7),(4)(5)(8)分別合并,可以得到如下 3 個完整的兩水平模型表達式(9)(10)(11):

在上述模型中,第一水平為學生個體水平,第二水平為學校水平,i 表示學生,j 表示學校。 Yij表示第j 個學校的第i 名學生的語文和數學標準化成績平均分。在學生個體水平, PLij表示父母參與子女學習變量, PLFij表 示父母參與子女生活變量, JYQWij表示父母教育期望“是否為本科及以上”變量,BX1ij和 BX2ij分別表示補習時間為“3 小時以下(不包含0)”和“3 小時以上”; XBij、 S ESij、 DSij、 DQij均為學生層面的控制變量, XBij表 示學生的性別(1=女生,0=男生), S ESij表示學生的家庭社會經濟地位; DSij表 示是否獨生子女(1=獨生子女,0=非獨生子女); DQij表示是否單親家庭子女(1=單親,0=非單親)。在學校水平, CJj表示學校教師中具有高級職稱的比例, BKj表示學校教師中具有本科及以上學歷的比例, JLj表 示學校教師平均教齡, JXCLj表示學生評價的教師平均教學策略水平; S XJFj表示生均教育經費, S ZCZj表 示學校薄弱學科教師充足度, S S Bj表 示生師比; ZXj、 AS ES j為學校層面控制變量,ZXj表 示是否為初中(1=初中,0=小學), AS ESj表示學校學生平均家庭社會經濟地位。

在(9)(10)(11)式中,跨層交互項 ZXj·PLij、 ZXj·PLFij、 ZXj·JYQWij的回歸系數顯著為正,則表明父母參與子女學習、父母參與子女生活、父母教育期望對于提升初中生的學業成績更為有效;反之,則表明其對于提升小學生的學業成績更為有效。

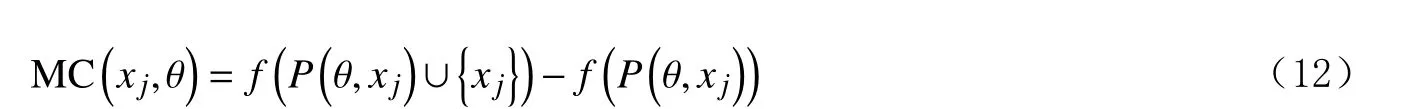

2. Shapley 值分解法

計量經濟模型中,一般會在每個回歸結果表格的最后一行給出擬合優度(R2),但是每個自變量對因變量變異的貢獻率卻沒有呈現,因此分辨不出各自變量對于因變量變異的重要程度。有學者提出了一種基于Shapley 值的分解方法來解決此問題。該方法的基本思路是,通過計算組合博弈框架下各變量的邊際貢獻來進行分解。它首先在包含與不包含某變量的組合模型中測算R2的變化,R2減少的程度與該變量的邊際貢獻成正比,R2減少越多,則該變量對因變量變異的貢獻率越大(Huettner & Sunder,2012)。

本研究通過使用Shapley 值分解法來估算學校投入、家庭投入等因素對學業成績變異的貢獻度,并通過比較每類變量的貢獻率,回答學校投入還是家庭投入對學校學生平均成績影響更重要這一關鍵問題。其中,學校投入要素包括具有高級職稱的教師比例、具有本科及以上學歷的教師比例、教師平均教齡、教師平均教學策略水平、生均教育經費、薄弱學科教師充足度、生師比;家庭投入要素包括課外補習平均時長、父母參與子女學習平均得分、父母參與子女生活平均得分、父母教育期望在本科及以上的比例、家庭平均SES。{}

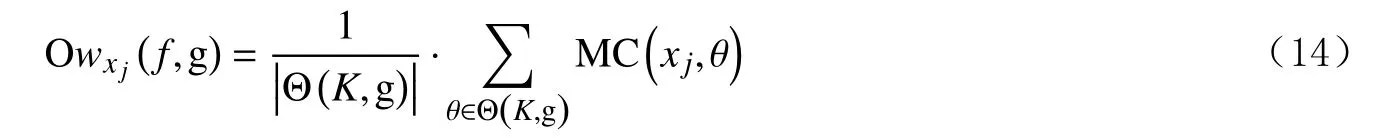

具體來說,對于自變量的集合 K=xj,假設 θ是 自變量的一組排列,而 θ(j)表 示變量 xj在 θ中的位置,P (θ,xj):={xp∈ K|θ(p)< θ(j)}表 示排在變量 xj之 前的變量集。因此在排列 θ中 ,變量 xj對于擬合優度的改變程度可用公式(12)衡量:

MC(xj,θ)xjθ Θ(K) xj此處, 被稱為變量 在 中的臨界貢獻。把 作為K 的所有組合排序,可以計算 的Shapley 值:

更進一步,還可以根據自變量之間的預設關系對K 進行分組(也稱為先驗分組),并計算各組變量的貢獻率,也即Owen 分解值。假設我們將排列 θ 按 g進 行劃分,得到有序分組 Θ(K,g),那么可以在Shapley 值的基礎上,利用公式(13)計算出Owen 值。我們將利用Owen 值比較小學、初中學校的家庭投入還是學校投入對于學生平均學業成績變異貢獻更大。

五、影響中小學學生學業成績的要素分析

(一)零模型參數估計結果

在多水平模型中,零模型(null model)是模型分析的前提,從表3 可知,零模型的卡方檢驗P 值小于0.001,這表明該兩水平模型顯著有效。零模型估計得到的組內方差為0.604,組間方差為0.274,組內相關系數ICC=0.2738/(0.2738+0.6042)=0.3118,這表明學生標準化測驗成績總變異中有31.18%來源于學校之間的差異。也就是說,學生學業成就在學校層面是存在顯著差異的,學校特征對于學生學業成就具有統計學意義上的顯著影響,因而適合采用多水平模型進行分析。

表3 零模型參數估計結果

(二)學校投入要素影響效應

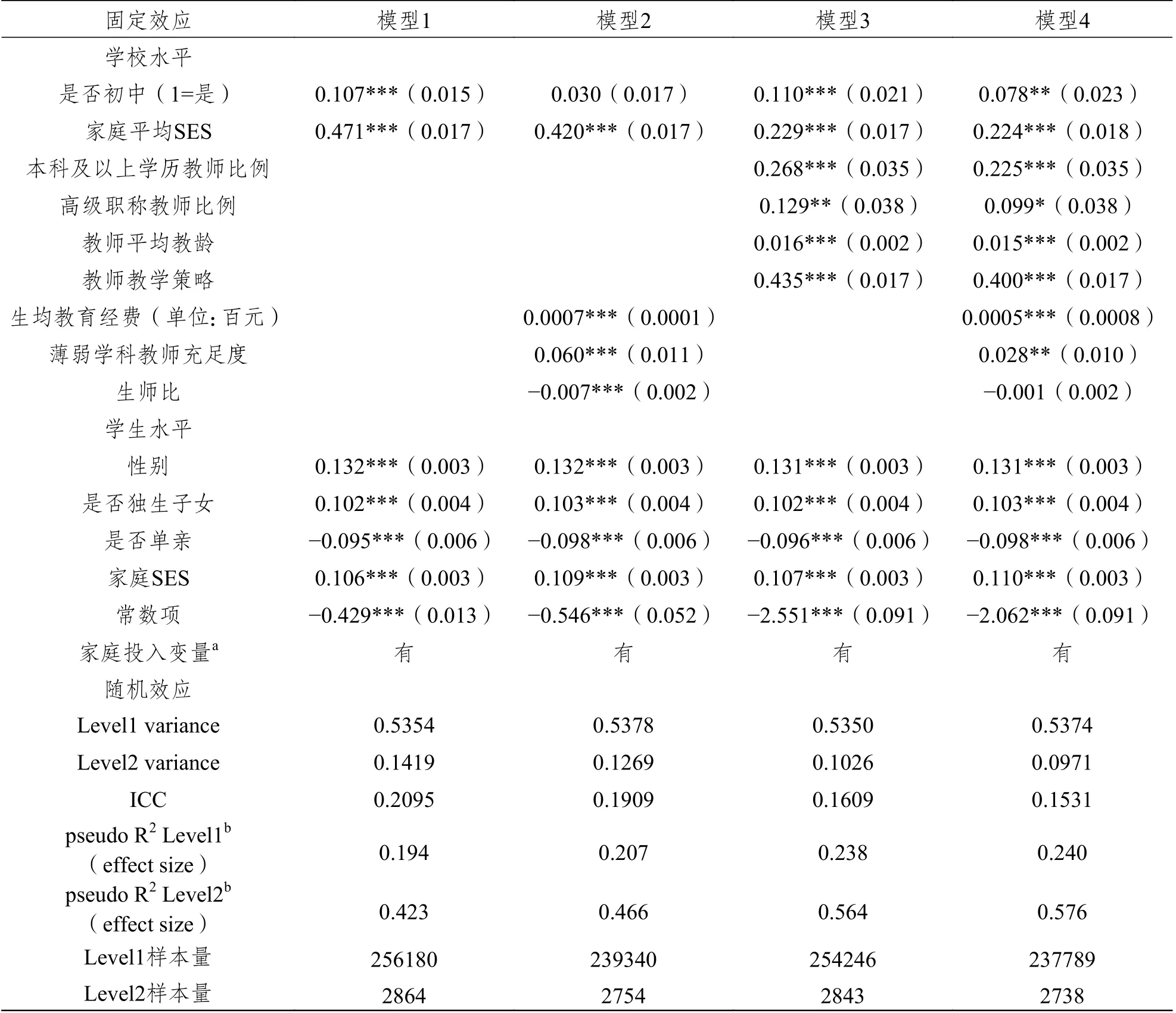

表4 呈現了學校投入對學生標準化測試成績影響的HLM 估計結果,其中模型1 為基準模型,加入了本研究中的控制變量與家庭投入變量。結果發現,在學生個體水平,女生、獨生子女、非單親家庭的標準化測試成績顯著高于男生、非獨生子女、單親家庭,家庭SES 越高,學生的標準化測試成績越高。在學校水平中,作為控制變量的家庭平均SES 對中小學生標準化測試成績有顯著的正向影響,這一結果與科爾曼的經典研究結論契合。《科爾曼報告》對影響白人學校學生學業成就差異因素的重要性進行了排序,其中最重要的因素是同學的社會經濟背景差異。

模型2 是在模型1 的基礎上在學校層面加入了教師數量(生師比與薄弱學科教師充足度)和財力投入(生均教育經費)變量,結果表明,在控制學生、家庭、學校特征及家庭投入變量后,在財力投入上,生均教育經費對學生標準化測試成績產生了顯著的正向影響,本研究假設1a 成立,生均經費每增加100 元,學生的標準化測試分數可以提高0.0007 個標準差;在教師數量的投入上,薄弱學科教師充足度對學生標準化測試成績具有顯著的正向影響,生師比對學生標準化測試成績具有顯著的負向影響,本研究的研究假設2a 和2b 成立,這一結果符合實際情況,也與已有研究結論一致(Knoeppel,Verstegen,&Rinehart,2007;Grubb,2008),充足的教師數量可以保障教師在教育教學過程中關注到學生的個性化需求,及時關心學生的學業情況,從而有利于提高學生的學業表現。

模型3 是在模型1 的基礎上在學校層面加入了學校教育投入中的教師質量變量,即本科及以上學歷教師比例、高級職稱教師比例、教師平均教齡、教師教學策略。結果表明,在控制學生、家庭、學校特征及家庭投入變量后,教師質量的4 項指標均對學生標準化測試成績具有顯著的正向影響,即學校在教師質量上的投入水平越高,學生的標準化測試成績也越高,本研究的研究假設2c、2d、2e、2f 成立。這與前人的研究結論一致,教師學歷、職稱和工作年限等人力資本特征常被用作教師質量的代理變量,而教師質量是影響學生學業成就的重要因素(Knoeppel,Verstegen,& Rinehart,2007;薛海平,王蓉,2010),與低質量教師教授的學生相比,由高質量教師教授的學生更可能獲得學業進步(Sanders &Horn,1998;Sanders,2000)。此外,教學策略作為教育生產中的過程性變量,同樣是教師質量的反映,良好的教學策略有助于學生學業成績的提升(唐一鵬,王闖,胡詠梅,2020;胡詠梅,唐一鵬,2018)。

比較模型2 和模型3 中第二水平模型的R2大小可知,相比于學校教育投入數量因素,學校教育投入質量因素對于學生標準化測試成績的解釋力度相對更大。模型4 在模型1 的基礎上加入了全部學校教育投入要素,模型4 中學校投入的解釋變量系數與模型2、3 中相應系數相比,多數解釋變量的系數穩定性較好,沒有顯著性的變化和符號方向的改變,系數大小相近,僅是生師比變量的系數不再顯著。在實證研究中發現,生師比與學生學業成績關聯性較低的原因主要有兩個方面:第一,這可能與我國對中小學生師比有明確的規定有關,小學階段生師比應達到19∶1,初中階段生師比應達到13.5∶1,因此學校之間的生師比差異不大;第二,部分鄉鎮農村學校學生規模較小,生師比往往遠小于教育部公布的生師比標準,但實際上這些薄弱學校的學生學業水平較低。

表4 學校投入對學生標準化測試成績的影響

(三)家庭投入要素影響效應

表5 呈現了家庭投入對學生標準化測試成績影響的HLM 估計結果。模型5 是包含本研究中的控制變量、學校投入變量的基準模型,各控制變量的顯著性水平與系數大小在模型6—10 中基本穩定。模型6 是在模型5 的基礎上加入課外補習時間變量的模型,結果表明在控制學生、家庭、學校特征及學校教育投入變量后,以未參加補習的學生為參照組,每周課外補習在3 小時以下的學生標準化測驗分數顯著低于未參加補習的學生,而每周參加課外補習在3 小時及以上的學生標準化測驗分數則顯著高于未參加補習的學生。由此來看,課外補習時長與學生學習成績有關聯 ,但兩者并非簡單的線性關系。這一結論與王云峰、郝懿和李美娟(2014)的研究結論較為一致,他們基于北京市34652 名五年級學生數據,發現每周校外課外補習2~3 小時或3 小時以上的學生成績顯著高于不參加校外課外補習的學生,而補習1~2 小時的學生成績與不補習的學生成績沒有顯著差異,補習1 小時以下的學生成績顯著低于不補習的學生成績。

表5 家庭教育投入對學生標準化測試成績的影響

模型7 是在模型5 的基礎上加入父母教育期望變量及其與學段的交互項。結果表明在控制學生、家庭、學校特征及學校教育投入變量后,父母教育期望對學生的標準化測試成績有顯著正向影響,本研究的研究假設3a、3b 成立。具體而言,父母教育期望為本科及以上的學生標準化測試成績顯著高于父母教育期望為本科以下的學生,并且其對提高初中生的學業成績更為有效(父母教育期望與是否初中的交互項為正)。Kaplan 和Liu(2001)的研究指出,學生期望和學生知覺到的父母的期望是有關聯的,父母對子女的期望,會透過子女的內化作用,使其具體表現在提升學業成績的外部行為上,這種態度足以使父母的期望成為現實。Fan(2001)指出父母的高教育期望可以轉化為一系列有利于學生學習和發展的教育活動和行為,而這一影響在家庭內部是長期的。

模型8 和模型9 分別在模型5 的基礎上加入父母參與子女學習和父母參與子女學習與學段交互項、父母參與子女生活和父母參與子女生活與學段交互項,結果表明在控制學生、家庭、學校特征及學校教育投入變量后,父母參與子女學習和父母參與子女生活對學生的標準化測驗成績均有顯著的正向影響,并且兩者對提高小學生的學業成績更為有效。由此,本研究的假設4a、4b、5a、5b 均成立。父母參與孩子的學習和生活,一方面可以直接給孩子學習提供幫助,更重要的是形成一種良好的親子互動情境,增加父母與子女之間的親密關系,使得父母對子女的教育期望更容易內化為子女學習的動力(Kaplan & Liu,2001)。但是相比小學生,更多初中生為寄宿生?,父母參與的機會相對較少。獨立樣本t 檢驗結果表明,小學生父母參與子女學習和生活得分顯著高于初中生父母,因而,初中生父母參與子女學習和生活帶來的積極影響相對較低。此外,已有研究也表明父母對子女教育生產過程的干預對心智發育尚不健全的低年級學生更為重要(Hango,2007;李波,2018)。比較模型7、模型8 和模型9 中第一水平模型的R2大小可知,相比于父母參與,父母教育期望對于學生標準化測試成績的解釋力度相對更大。模型10 為完整模型,由模型10 可知,各家庭投入要素的系數穩定性較好,沒有顯著性的變化和符號方向的改變,系數大小相近。

六、學校和家庭投入對校際成績差異的貢獻度

本研究使用學校層面數據,采用Shapley 值和Owen 值分解技術,旨在探討學校和家庭投入對小學和初中校際成績差異的貢獻度,結果如表6 所示。Shapley 值分解結果顯示,對小學而言,家庭平均SES 是對校際成績差異貢獻最大的因素,貢獻度為19.23%;此外,教師教學策略、父母參與子女生活、父母教育期望對校際成績差異的貢獻度也均超過10%;而相對而言,生師比和學生平均課外補習時間對小學校際成績差異的貢獻度較小(均不足3%)。對初中而言,教師教學策略是對校際成績差異貢獻最大的因素,貢獻度為20.30%;此外,家庭平均SES、父母教育期望對校際成績差異的貢獻度也均超過10%;而相對而言,生師比、薄弱學科教師充足度和生均教育經費對初中校際成績差異的貢獻度較小(均不足3%)。

Owen 值分解結果顯示,若將全部的教育投入要素分為家庭投入和學校投入,對小學而言,家庭投入對校際成績差異的貢獻度(50.40%)略高于學校投入的貢獻度(49.60%);初中則表現出相反的結果,即學校投入對校際成績差異的貢獻度(53.30%)高于家庭投入的貢獻度(46.70%)。這在一定程度上可以表明家庭投入對小學生學業發展更重要,而學校投入對初中生學業發展更重要。

本研究進一步將學校投入要素劃分為教師質量投入和學校辦學條件投入,結果表明,無論是小學還是初中,教師質量投入對校際成績差異的貢獻度都遠高于學校辦學條件投入,尤其是在初中,學校辦學條件的投入對校際成績差異的貢獻度較低(6.74%)。就家庭投入而言,父母參與和父母教育期望對小學校際成績差異的貢獻度為28.76%,略高于對初中校際成績差異的貢獻度(25.36%),而課外補習對校際成績差異的貢獻度在初中更大。《科爾曼報告》中提出兩個先驗性模型:第一,家庭對兒童的影響在最初幾年中最有效果,因此入學之后,家庭間差異對成績的影響應該開始下降;第二,家庭對兒童的影響波及他對日后經驗的接受情況,因此家庭間差異對成績的影響應該隨著在校年數的增加而增加。在實證研究中,Coleman 發現父母受教育程度、家庭結構完整性、家庭規模、家庭物質資源等客觀家庭因素在低年級解釋的成績方差比高年級多。本研究結果與Coleman 研究結果一致,支持了第一個先驗性模型。

表6 學校投入與家庭投入的Shapley 值和Owen 值分解結果

七、主要結論與建議

本文基于我國東部和中部的5 省16 市中小學校大規模調研數據,采用廣義教育生產函數方法,運用兩水平線性模型,分析了學校投入和家庭投入要素對教育產出(以學生學業成績為代理變量)的影響效應;同時,采用Shapley 值和Owen 值分解技術,識別出對學校教育產出有較大影響的投入要素,圍繞回應學校投入還是家庭投入對學生學業影響更重要這一核心問題得出以下4 個方面結論:

第一,除生師比之外,學校投入要素對教育產出結果有顯著的正效應。兩水平線性模型結果表明,衡量教師質量的教師人力資本特征和教學策略水平對中小學生平均學業成績存在顯著的正向影響。具體而言,學校本科學歷教師比例、高級職稱教師比例、教師平均教齡、教師平均教學策略水平越高,中小學生平均學業成績越高;學校辦學條件指標中的生均教育經費和薄弱學科教師充足度對中小學生平均學業成績存在顯著的正向影響,生師比的影響效應為負,但不具有統計顯著性。這些結論與諸多已有教育生產函數實證研究一致(Knoeppel,Verstegen,& Rinehart,2007;薛海平,王蓉,2010;Holmlund,Mcnally,& Viarengo,2010;Nicoletti & Rabe,2017),反映了學校投入對于教育產出結果的積極作用。

第二,家庭投入要素對教育產出結果有顯著的正效應。兩水平線性回歸模型結果表明,父母參與子女學習、父母參與子女生活、父母教育期望對中小學生學業成績有顯著的正向影響,并且父母參與子女學習和生活對小學生學業成績的影響更大,而父母教育期望對初中生學業成績的影響更大。這些結論也與不少同類研究相同(李佳麗、薛海平,2019;李波,2018),反映了家庭教育投入對于子女學業成績的重要性。課外補習時長對于中小學生學業成績具有非線性影響效應。每周課外補習在3 小時以下的學生學業成績顯著低于未參加補習的學生,而每周參加課外補習在3 小時及以上的學生學業成績則顯著高于未參加補習的學生。這一結論與王云峰、郝懿和李美娟(2014)的研究結論基本一致,說明家庭為子女購買的課外補習需要達到一定的時長才能有利于提升中小學生的學業成績。

第三,對小學教育產出結果而言,家庭投入要素更重要,而對初中教育產出結果而言,學校投入要素更重要。Owen 值分解結果表明,小學家庭投入和學校投入分別能解釋校際成績差異的50.4%和49.6%,初中家庭投入和學校投入分別能解釋校際成績差異的46.7%和53.3%,這表明家庭投入對小學生平均成績的影響略高于對初中生平均成績的影響,而學校投入對小學生平均成績的影響略低于對初中生平均成績的影響。這一結論直接回應了由《科爾曼報告》引起的學校投入與家庭投入對學生學業成績哪個更重要的問題,對于小學由學業平均成績代表的教育產出而言,來自家庭的相關投入更重要;對于初中平均學業成績而言,則是來自學校的相關投入更為重要。這對于調整我國義務教育資源配置結構,優先保障初中階段學校教育投入具有重要啟示。

第四,相比學校辦學條件,教師質量對中小學校平均學業成績方差的貢獻度更大;而且,相比小學,教師質量對初中學校平均學業成績方差的貢獻度更大。Shapley 值和Owen 值分解結果表明,教師質量投入尤其是教師教學策略能夠解釋較多的校際成績差異,小學和初中分別為17.03%和20.30%;而辦學條件投入的貢獻度較低,尤其是在初中,辦學條件投入對學校平均學業成績的方差貢獻度不足10%,而教師質量投入的貢獻度高達48.28%。這反映我國義務教育均衡發展政策在中部、東部地區落實得較好,尤其是在師資數量和生均教育經費等辦學條件均衡配置方面取得了明顯成效,對于校際教育產出差異的影響已經很小。不過,還需要重視校際間師資質量的差異對教育產出方差貢獻度依然較高的問題。這一結論與《科爾曼報告》揭示的學校特征(包括學校設施、課程設置、平均家庭SES 等)中的教師素質(教師在語言技能測試中的得分、受教育水平)與學生學業成績關聯更為密切基本一致。

基于以上研究結論,我們圍繞如何改進學校投入和家庭投入以提高我國中小學教育生產效率提出幾點建議。

第一,調整義務教育資源配置結構,優先保障初中階段學校教育投入。本研究發現,對于小學教育產出而言,來自家庭的相關投入更重要;對于初中教育產出而言,則是來自學校的相關投入更為重要。目前我國經濟發展進入“新常態”,經濟增速放緩,對于教育財政投入的增長造成很大壓力,保“4%”已經成為各級政府在教育投入工作中的“重中之重”。2020 年我國和世界上大多數國家經濟又深受新冠肺炎疫情影響,第一季度經濟出現負增長(我國第一季度同比下降6.8%)。在我國經濟已經融入全球經濟的背景下,經濟增長面臨困境,因而,保障各級政府財政經費投入教育的“三個增長”面臨巨大挑戰。在此背景下,調整義務教育資源配置結構,優先保障初中階段學校教育投入應當成為各級政府的主要教育投入責任。尤其是在對每年教育財政增量經費的使用上,建議優先考慮投入到初中階段學校教育。

第二,改善義務教育階段教師的工資待遇和工作環境,以吸引更多高素質人才投入義務教育事業。從研究結論來看,薄弱學科教師充足度、生師比對中小學教育產出有一定的影響,教師質量投入對中小學教育產出則產生了更大的影響效應。從教育實踐來看,義務教育屬于勞動密集型產業,人員投入是義務教育的重要組成部分。PISA 2018 結果表明,我國參測4 省市師資短缺程度在參測國家(地區)排第3 位,城鄉學校師資短缺指數分別為0.44 與0.98(指數為1,表示非常短缺),鄉鎮師資短缺尤為嚴重(張志勇,賈瑜,2020)。這與教師資源財政投入不足密切相關。正如張志勇等在文章中指出的,“我國教育發展的主要矛盾開始從生存型教育轉向發展型教育,教育投入的戰略重點必須從‘重物’轉向‘重人’”。因此,今后在穩定增長義務教育財政投入的同時,要更多地向學校人力支出方面傾斜,通過提高中小學教師的工資水平,改善教師的工作環境,提高中小學教師隊伍的準入門檻,從而吸引更多的高素質人才投身中小學教育事業,保障義務教育階段教師數量充足、整體質量更高。

第三,通過校外教師專業發展培訓、校本教研合作等途徑切實提高教師隊伍的教學策略水平,尤其要重視提高初中教師的教學策略水平。本研究發現,教師的教學策略,包括因材施教、引導探究、參與式教學等,對中小學生的學業成績有著極其重要的影響,而且對初中學校教育產出的影響更大。教師自身教學策略除了通過教學經驗的積累之外,還可以通過參加校外教師培訓以及本校教師之間的教研合作得到有效提升。實際上,教育部和地方教育行政部門為中小學教師提供了國家級、省市級的教師培訓機會(如“國培計劃”、省級中小學教師專業發展培訓項目等),但是其質量良莠不齊,有的培訓甚至忽視教師的實際需求,脫離教學實踐,此類教師培訓只會擠占教師的教學時間,不利于教師自身的專業發展與提高教育教學產出質量。因此,在保證各地區中小學教師培訓機會的同時,更要保證培訓質量,加強對教師改進教學策略方面的培訓,增加教師之間的教研合作與交流,切實提高教師的教學策略水平。

第四,政府和相關部門應盡快制定和出臺有關家庭教育的制度規范,強化父母在家庭教育中的主體責任,督促父母積極參與子女教育生產過程。本研究發現,父母教育期望、父母參與子女學習、參與子女日常生活都是教育產出的重要投入要素,而且父母參與對于小學生的學業成績影響更大。我們的調查發現,多數父母參與子女學習、日常生活的頻率并不高,尤其是學歷低的父母參與率更低,學歷在高中以下的父親參與子女學習、參與子女生活的比例分別為29%、21%,學歷在高中以下的母親參與子女學習、參與子女生活的比例分別為29%、22%。據《中國流動人口發展報告2018》(國家衛生健康委員會,2018)顯示,2017 年我國流動人口總量達2.44 億,不到一半(49.14%)的義務教育階段進城務工人員子女跟隨父母一起進城生活,而有超過一半(50.86%)的農村留守兒童(約1474 萬人)一年之中難以有與父母在一起生活的時間,因而,農村留守兒童的家庭教育機會十分匱乏。因此,政府和相關部門應制定和出臺有關家庭教育的制度規范,強化父母在家庭教育中的主體責任,使之認識到教育子女是自己的應盡之責。同時,積極配合學校教育,與學校老師一起參與到子女教育的生產過程當中。尤其是小學生父母,更應盡可能多陪伴孩子,增加親子閱讀、溝通交流,培養孩子的學習興趣和自信心,督促孩子養成良好的學習習慣、鍛煉習慣,提高父母參與的質量。此外,在課外補習方面,父母切忌盲從、跟風讓孩子參與各種課外補習,不僅加重子女學業負擔,還很可能與預期相悖,使其成績下降。建議父母根據孩子在學業方面的實際需求,選擇合適的課外補習機會,及時跟蹤孩子課外補習的教學質量,重視培養其學習能力,提高其學習效率。

第五,學校和社區應廣泛開展家庭教育講座和家庭教育實踐培訓,引導家長樹立正確的家庭教育觀,掌握科學的養育子女的方法,以提高學校教育和家庭教育聯合生產的效率。從研究結果來看,不僅父母的社會經濟地位對子女學習和發展產生了重要影響,而且父母參與和父母教育期望的影響也不容忽視。本研究調查發現,中小學生父親和母親分別有48%和52%學歷在高中以下,而且他們參與子女學習、參與子女生活的程度也較低。建議學校和社區通過開辦家長學校、舉辦線上線下家庭教育講座、開設家庭教育公眾號等方式,引導家長樹立正確的家庭教育觀,幫助家長掌握科學的養育子女方法,以提高學校教育和家庭教育聯合生產的效率。例如,要注重選擇與子女溝通交流的恰當方式,平等地與子女交流,尊重子女合理的需求與選擇。同時,根據子女發展潛力持有適當的教育期望,經常給予子女學習上的關心和鼓勵,幫助子女形成適當的自我期望,增強子女的學業自我效能感。

結語

自《科爾曼報告》公布至今已經過去了半個世紀,但對于學生學業成績來說,學校投入與家庭投入哪個更重要的問題在國內外學術界依然沒有達成共識。本文利用我國東部和中部部分省市中小學生大規模測評數據的計量分析回應了由《科爾曼報告》引起的對學生學業成績學校作用與家庭作用之爭的問題,并得出了自己的研究結論,但是對于其他地區的中小學校是否適用,需要后續研究采集相應地區中小學校數據來加以驗證。最后需要說明的是,盡管我們采用了加入個體和學校層面的控制變量的兩水平回歸模型,但由于采用的是截面數據,難以完全解決遺漏變量偏誤問題,有待后續研究采用縱向追蹤數據來開展更為嚴謹的學校-家庭聯合教育投入產出研究。

(作者衷心感謝中國基礎教育質量監測協同創新中心劉堅教授對此項研究工作的大力支持,并且提供本研究的數據。)