線上教學影響因素及其對策研究實證分析

顏昌黎 北京理工大學

一、問卷設計與收集

基于現有文獻的梳理以及作為經歷“線上教學”的學生主體的自身思考,我們圍繞“線上教學影響因素及其對策”的研究主題設計了調查問卷,該問卷面向學生群體,旨在促進后疫情時代“線上教學”的調整與發展貢獻自身的力量。

在“線上學習的互動方式”選項中,128名同學選擇了通過作業的方式實現教學主體間的互動,占比為77.11%,其次分別是討論98人(59.04%),小組作業展示84人(50.6%),提問76人(45.78%),很少參與互動25人(15.06%)以及彈幕21人(12.65%),由此可見,雖然選擇提問的學生人數為76人,但更多的學生選擇通過作業此類非即時性的途徑以實現師生之間的互動,學生在完成作業的過程中不能隨時向教師提問以解答疑惑,教師事后的反饋又存在時間滯后性,這表明在師生互動方面,線上教學還存在一定的改進與提升空間。

二、實證分析

運用SPSS軟件進行實證分析,描述統計是通過圖表或數學方法,對數據資料進行整理、分析,并對數據的分布狀態、數字特征和隨機變量之間關系進行估計和描述的方法。

(一)描述性統計

在數據層面,平均值越靠近5,則表示大家對于某個指標都參與度高或者比較滿意,反之如果越靠近0,則表示大家對于某個指標參與度低或者都不滿意。

總體來看,對于線上教學實際情況的滿意程度來看,同學們的評分均在2.5以下,即至少有一半及以上的學生不滿意目前學校線上教學的情況,而且根據眾數為2這一表現,也可以看出同學們對于目前線上教學是存在問題的。其中從數值層面可以看出,學生對于師生之間的互動情況最為不滿,評分均值僅為2.11。

(二)相關性檢驗

1.整體檢驗

在選取的163份樣本中,我們進行了整體的相關性。結果顯示,除“出勤水平”這一潛變量與線上教學效果之間無顯著關系,其余解釋變量、潛變量都和最終的線上教學效果顯著相關。影響系數集中于0.4-0.7之間,其中作業質量、師生互動效果和教師答疑效果的影響程度屬于中等,其余變量的影響程度偏弱。相關性檢驗的結果大體上符合我們的預期結果,各個變量的相關程度也大致與預想中相類似。

2.回歸方程分析

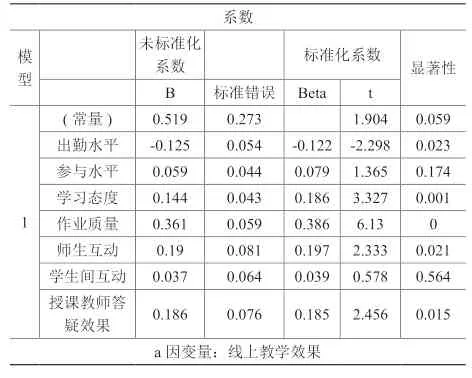

我們依據上文變量的選取一節中對于變量的定義,運用“輸入”的方法進行建模分析,即先不剔除任何自變量,待模型顯著性檢驗完成后再進行變量的選取。模型的摘要中可以看出,擬優合度為0.642,擬優合度尚可(見表1)。

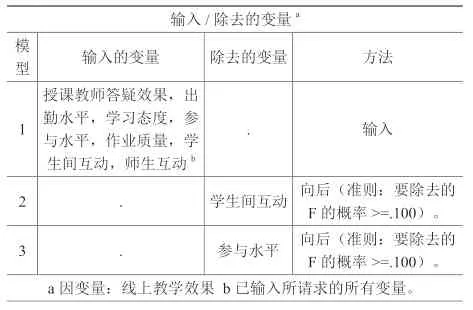

線性回歸的方程根據置信區間為95%的標準設置,即一個合格的模型需要在各個自變量同因變量間顯著性檢驗系數小于0.05為建模成功。在最初不剔除任何變量的建模中,可以看出除出勤水平、學習態度、作業質量、師生互動和授課教師答疑效果外,有2個自變量不符合建模要求,顯著性檢驗顯示不顯著,因此這個模型不成立,需要重新進行建模(見表2、表3)。

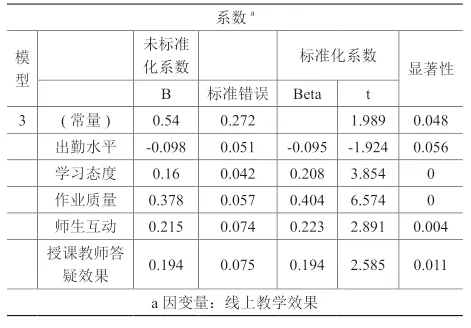

模型經過調整后,發現5個自變量能溝通因變量產生線性關系,其中基本均為正向變動關系,即伴隨著學習態度、作業質量、師生互動和授課教師答疑效果的增加,最終線上教學效果能夠有所提升。其中以作業質量的系數最大,影響程度最強。

線性回歸的結果與上文的相關性分析能夠顯著地對應,再一次有力地證明了作業質量是影響線上教學效果的首要因素,其次是師生之間的互動和授課教師的答疑效果,這位授課教師在日后的線上教學中提供了一個方向,即需要多多和學生進行互動,以便于及時獲取學生們的想法和對知識的掌握程度,從而增進彼此的了解,提升最終線上教學的效果。

表1 線性回歸系數

表2 調整后的變量

表3 調整后系數