高速鐵路路基結構設計方法現狀與發展趨勢

田曉濤

摘要:高鐵鐵路路基結構應滿足強度和變形的要求,保證其在列車荷載、降水、干濕循環及凍融循環等因素的影響下具有長期穩定性。本文主要描述 了高速鐵路路基設計主要技術標準,探究了國內高鐵路基基床結構設計方法、累積變形預測方法研究現狀及發展趨勢。

關鍵詞:高速鐵路;路基工程;基床結構;設計方法;研究現狀;發展趨勢

引言:

從十九世紀鐵路和蒸汽機車的出現到現在,鐵路的發展已橫跨三個世 紀,帶動了全球經濟的發展,同時伴隨著經濟的繁榮和蕭條,鐵路也經歷 了高潮和低谷。隨著高速鐵路的出現,鐵路的發展又進入了一個新的時期,鐵路路基工程也有了新的發展。

一、高速鐵路路基設計主要技術標準

路基工程是鐵路軌下基礎工程的重要組成部分,要承受軌道和列車荷 載以及各種自然因素的作用,要具有足夠的穩定性,使其不致在路基本體 或其他地基產生破壞和位移。因此國內相關部門遵循以人為本、系統優化 的建設理念,根據鐵路工程建設標準體系的要求,為統一鐵路設計標準,提高鐵路路基設計水平,在原有路基設計規范的基礎上,總結近年我國鐵 路實踐經驗和科研成果,借鑒國外有關標準的規定編制出《鐵路路基設計 規范》(TB10001-2016) [1]。其中高速鐵路設計速度分為 250km/h、300km/h 及 350km/h 三級,其符合國內鐵路發展的實際需求,可還是存在一定的不 足,還需在實踐過程中不斷優化、創新、完善。

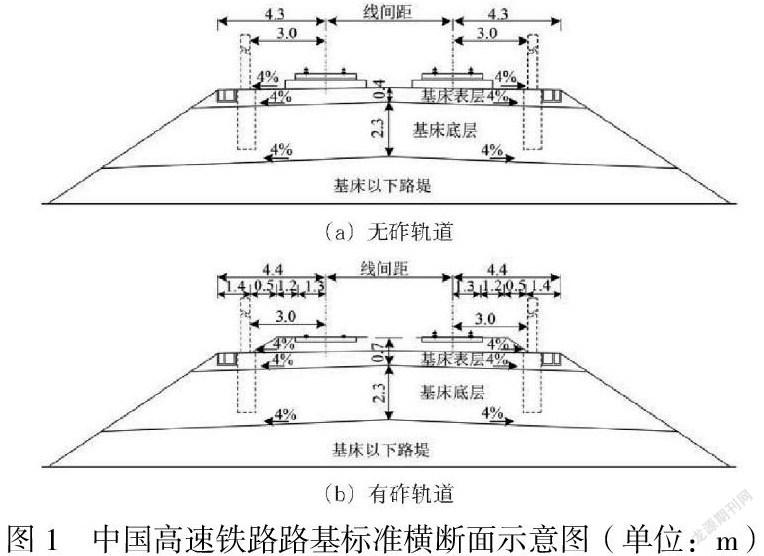

高速鐵路路基工程設計應按照結構的功能要求和設計使用狀況采用相?應的組合,設計檢算采用不同的安全系數。其采用的填料及土工合成材料、 路基邊坡高度及坡率,應根據其類型、特征、地質條件等綜合確定。基床?地層范圍內的天然地基基本承載力均不小于 180kPa,若不滿足條件則需要?采用合適的地基處理措施,從而滿足工后沉降要求[2]。基床狀態主要受基床?厚度、填料及其壓實度、防排水構造等因素的影響,并直接關系到列車的?平穩運行和速度提升。基床結構為層狀結構,分為基床表層和基床底層。無砟軌道基床表層厚 0.4 m、基床底層厚 2.3m;有砟軌道基床表層厚 0.7m、 基床底層厚 2.3m,如圖 1 所示。

二、高速鐵路路基基床結構設計方法

中國高鐵路基基床一般采用由下至上逐漸增強的路基結構。基床表層 填料及厚度是基床結構設計的核心,對控制基床變形和保護下部填土具有 重要作用。為了避免列車反復荷載作用下路基發生累積變形和孔壓效應,確定了路基面動變形、基床底層動應變的雙重控制準則,發展了基于應變 控制的基床結構設計方法。

2.1 模量的確定

K30 試驗時路基填料的應變水平平均約為 0.18%,依據彈性假定,當泊 松比 μ=0.21,得到變形模量 E=0.23 K30,計算出填料變形模量 Emax。由于設 計需要考慮安全系數,取基床底層計算模量等于臨界應變對應的模量,即 E=0.65 Emax。

2.2 路基動應力與動變形

迄今工程中采用的方法,通常都是用簡化的方法。在地基變形計算中,附加應力分布采用半無限空間的彈性理論計算方法。確定上述路基頂面的 動荷載、填料的模量后,路基處理為彈性均質半空間體,利用布辛內斯克?解析解,得到路基的動應力和動變形。

2.3 基床表層厚度

設定不同的基床表層厚度,采用布辛內斯克公式計算基床動應力及動 變形,得出的結果需要小于路基面動變形與基床底層動應變的臨界限值,并以此確定基床表層厚度。

三、高速鐵路路基累積變形預測方法研究現狀

我國高鐵主要采用的是無砟軌道形式,對路基沉降提出嚴格要求,明 確規定路基工后沉降不超過 15 mm,橋臺臺尾過渡段不超過 5mm。高鐵運行速度快、密度高、運量大,長期列車運行荷載作用下路基不可避免發生 累積沉降變形,對高鐵運營造成影響。目前高鐵路基設計方法未直接考慮 列車循環動載對路基的累積變形,國內外在這一領域進行了研究,但尚未 形成完善的高鐵無砟軌道列車荷載下路基累積變形的計算方法。

3.1 循環荷載作用下路基累積變形

開展黏土三軸循環荷載作用試驗,得到累積塑性應變與荷載作用次數 的關系曲線,并通過在半對數坐標下曲線的“凹凸”性判定法,將累積應 變曲線劃分為發展型和衰減型,兩類曲線分別向著破壞和穩定趨勢發展。基于三軸試驗結果,將累積塑性變形曲線劃分為穩定型、衰減型和破壞型,并以累積塑性應變不超過 4%作為路面結構可接受的變形為依據。將不同應 力水平下路基累積塑性應變曲線,分為塑性安定、塑性蠕變和增量破壞等 階段。根據累積塑性應變,將路基狀態劃分為 3 個狀態:穩定狀態、臨界 狀態和不穩定狀態。根據平均累積應變速率劃分累積塑性變形狀態:彈性 狀態、塑性狀態和破壞狀態。

3.2 列車運行引起路基累積塑性變形計算模型

3.2.1 經驗模型

初期常采用動三軸試驗結果,以應力水平、荷載作用次數等為變量,建立經驗路基累積沉降模型,如指數、對數和冪函數模型等,其中指數模 型應用最為廣泛。這些模型具有形式單一、參數少和應用方便等特點。如 果能夠獲得良好的試驗結果,采用這些模型能夠較準確地預測路基累積變 形發展趨勢。但由于不同應力水平下,路基累積塑性變形差異較大,很難 采用某一個特定模型準確描述。

隨后,引入土體強度參數和應力條件,建立了列車荷載作用下路基土 體沉降計算公式,并建立了考慮初始靜偏應力的指數經驗公式。采用三軸 試驗結果,考慮了固結壓力、循環振次、動靜偏應力的影響,修改經驗公 式并建立了應變預測模型,很好地描述土樣破壞前變形規律。但采用該模 型計算時,隨著循環次數增加,得到的應變也趨于無限大,這與當循環荷 載比小于某個臨界動應力時土體因振密、變形趨于穩定值不吻合。因此利 用動三軸試驗結果,修正砂土累積變形的 HCA 模型,提出了適用非黏性土 體的累積變形模型,能夠描述復雜邊界的路基累積變形規律[3]。

3.2.2 彈塑性模型

通過建立基于安定性理論的彈塑性本構模型,是準確預測循環荷載下 土體累積變形的一種方法。該類方法具有通用性較強的優勢,能夠準確獲 得不同復雜應力狀態下累積塑性變形。基于理想彈塑性理論,獲得了安定 極限值的下限解。引入合理的硬化定律和剪脹公式,提出無黏性土體累積 塑性變形的循環本構模型。

四、結論及發展趨勢

通過對高鐵鐵路路基結構設計現狀分析可以總結出以下結論及發展趨 勢。

(1)為了滿足使用的要求標準,我國高鐵基床表層填料采用級配碎石,施工簡便、應力路徑清晰。采用壓實系數、地基系數和動態變形模量,評 價高鐵路基級配碎石、礫石類和砂石類填料的壓實狀態[4]。

(2)采用路基面動變形和基床底層動應變控制的設計方法。這些設計 方法,假定路基為彈性半空間體,將動力學問題轉化為靜力學問題,均未 考慮列車循環振動荷載。總體上,設計方法精細化程度相對不足,且無法 計算循環列車荷載引起路基的累積變形效應。

(3)路基基床結構優化與完善。如針對目前高鐵路基封閉層易開裂滲 水造成凍脹、翻漿等病害,提出基于瀝青級配碎石全斷面封閉的新型路基 結構型式,即在基床表層設置瀝青級配碎石層作為防水層和強化層,起到 隔水、改善基床受力及減震降噪的目的。

(4)采用粗顆粒填料彈塑性本構模型,發展路基全過程累積塑性應變 計算方法,是提高路基累積變形計算精度的需要,也是路基設計的發展趨 勢。

參考文獻:

[1]中鐵第一勘察設計院集團有限公司. TB 10001-2016《鐵路路基設計 規范》[S].中國鐵道出版社,2016.

[2]趙文輝. 高速鐵路泡沫輕質混凝土路基結構性能及施工技術研究[D]. 西南交通大學,2018.

[3]李鵬. 重載鐵路路基動力響應與長期累積變形特性[D].哈爾濱工業 大學,2018.

[4]中鐵四局集團有限公司. Q/CR 9602-2015《高速鐵路路基工程施工 技術規程》[S].中國鐵道出版社,2015.