比較視角下典型國家科技社團(tuán)治理模式特征的框架性研究

[摘 要]基于比較視角,探究典型國家科技社團(tuán)治理模式特征的框架性內(nèi)容。研究發(fā)現(xiàn),英國、美國科技社團(tuán)呈現(xiàn)社會型治理模式,而處于治理轉(zhuǎn)型階段初期的我國科技社團(tuán)表現(xiàn)出行政型治理特征。但當(dāng)前該界限不斷模糊,介于中間道路的混合型治理模式值得關(guān)注。為進(jìn)一步推動我國科技社團(tuán)實現(xiàn)治理轉(zhuǎn)型,提升其治理有效性,建議通過完善高階實體法律、分類“脫鉤”以及優(yōu)化社會資本結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。

[關(guān)鍵詞]科技社團(tuán) 比較視角 治理模式

[中圖分類號]N26

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A[文章編號]10019596(2021)110041-05

基金項目:河北省軟科學(xué)研究專項“科技社團(tuán)參與科技倫理體系建設(shè)的治理機(jī)制與優(yōu)化策略研究”(編號: 21557691D)。

從黨的十八屆三中全會首次正式提出“創(chuàng)新社會治理體制,改進(jìn)社會治理方式,激發(fā)社會組織活力”的總體方針,到十八屆四中全會關(guān)于“建立健全社會組織參與社會事務(wù)、維護(hù)公共利益的機(jī)制和制度化渠道;推進(jìn)基層治理法治化”的重要論述,再到十九屆三中全會提倡的“推進(jìn)社會組織改革,激發(fā)社會組織活力”,以及十九屆四中全會關(guān)于“構(gòu)建社會治理新格局,發(fā)揮社會組織作用”的最新論斷,依靠包括科技社團(tuán)在內(nèi)的社會組織促進(jìn)社會協(xié)同治理,實現(xiàn)治理創(chuàng)新,已成為當(dāng)前我國治理改革的基本價值取向。從歷史發(fā)展角度來看,科技社團(tuán)在推動科學(xué)體制化進(jìn)程、促進(jìn)學(xué)科間交叉融合、培育與傳播科學(xué)文化,以及社會民主化建設(shè)等諸多方面,均發(fā)揮著不可忽視的作用[1-2]。

基于此,學(xué)者們分別從識別科技社團(tuán)內(nèi)部治理[3-4]、優(yōu)化科技社團(tuán)治理機(jī)制[5]、構(gòu)建治理評價指數(shù)[6]、弱化政府行政干預(yù)[7]等角度展開研究,并在強(qiáng)化科技社團(tuán)公信力、提升治理有效性、推動我國科技社團(tuán)治理轉(zhuǎn)型等方面取得了諸多有益的探索。但需要指出的是,現(xiàn)有研究缺乏比較視角,對于我國科技社團(tuán)呈現(xiàn)出行政干預(yù)能力過強(qiáng)的治理特征表現(xiàn)是什么,是否可以完全按照西方國家治理模式實踐推動我國科技社團(tuán)實現(xiàn)治理轉(zhuǎn)型,現(xiàn)有文獻(xiàn)尚未給出較為清晰和系統(tǒng)性的回答。綜合以上內(nèi)容,本文從高階實體法律、同政府的關(guān)系、社會資本運(yùn)行等方面初步勾勒出典型國家的治理模式特征,進(jìn)而為我國科技社團(tuán)的轉(zhuǎn)型方向與改革重點提供理論指導(dǎo)。

一、典型國家科技社團(tuán)治理模式的主要維度辨析

(一)高階實體法律方面

治理的本質(zhì)是對權(quán)責(zé)利關(guān)系有效的制度安排,而法律本身作為一種系統(tǒng)性、秩序性的制度安排,憑借“最專門化的、精致的”集體自覺性語言,能夠最大程度滿足社會廣泛需求,調(diào)和相互沖突的利益關(guān)系,維護(hù)主體地位[8]。因此在辨析治理模式時,需首要考慮高階實體法律因素。例如以英法美為代表的西方科技社團(tuán),早在十九世紀(jì)中后期便逐步實現(xiàn)法律合法性地位,此后不斷細(xì)化,進(jìn)一步明確科技社團(tuán)本身的權(quán)責(zé)界限。第75屆美國國會通過的編號為358號的公共法案,在第762章專門針對美國化學(xué)學(xué)會作為獨立的非營利性機(jī)構(gòu)進(jìn)行說明,并明確規(guī)定其有權(quán)自主決定組織內(nèi)部章程、會員與行政管理人員、投資與資產(chǎn)管理等各項關(guān)鍵性治理要素,降低行政部門對社團(tuán)本身的直接干預(yù)。

然而受到制度慣性的影響,現(xiàn)階段我國在科技社團(tuán)乃至整個社會組織的法律體系建設(shè)明顯滯后。在社會組織領(lǐng)域,我國已先后頒布實施了約198部法律法規(guī)或直接相關(guān)的指導(dǎo)意見,涉及各類社會組織、慈善事業(yè)、業(yè)務(wù)主管單位與負(fù)責(zé)人、行政執(zhí)法等諸多方面,初步形成了較為完整的法律法規(guī)體系。但對該體系進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),高階實體法律僅有《紅十字會法》《公益事業(yè)捐贈法》《慈善法》。這在一定程度上反映出我國關(guān)于社會組織的立法層次較低,統(tǒng)一管理與治理的局限性較大,相關(guān)法規(guī)解釋不明確,權(quán)責(zé)劃分不清,政府通過指導(dǎo)性文件隨意干預(yù)性強(qiáng)等問題[7]。

(二)科技社團(tuán)同政府的關(guān)系方面

依靠高階實體法律,西方科技社團(tuán)多同政府保持相對平等與合作的關(guān)系。例如美國土木工程師學(xué)會在政府引導(dǎo)下,單獨制定或連同美國環(huán)境與水資源協(xié)會、美國科學(xué)工程學(xué)學(xué)會等制定了環(huán)境工程與水處理、危險廢物處理、結(jié)構(gòu)等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),基本涵蓋本領(lǐng)域的主要內(nèi)容。當(dāng)然,這一合作關(guān)系也是以西方科技社團(tuán)商業(yè)化的融資渠道作為物質(zhì)保障的。例如2016年,信息咨詢服務(wù)或構(gòu)建商用數(shù)據(jù)庫等活動的收入已占英國皇家化學(xué)學(xué)會總收入的82.27%,英國科學(xué)促進(jìn)會每年舉辦的科學(xué)節(jié)活動,僅門票收入便能達(dá)到總收入的10%以上。這在很大程度上減少了科技社團(tuán)對政府資助的依賴,提升了自身的治理有效性水平和獨立生存能力[9]。

我國大部分社會組織或由政府部門轉(zhuǎn)變過來,或由政府部門直接創(chuàng)辦,“一個部門,兩塊牌子”現(xiàn)象普遍存在,使我國社會組織對政府具有較強(qiáng)的依賴性[10]。對于處在萌芽期的科技社團(tuán)而言,受市場驅(qū)動、掛靠單位慣性扶持以及政府職能讓渡空間狹窄等因素影響,往往更容易依賴政策資源、資金資源、人才資源、合法性資源以及公信力資源等,以直接鑲嵌于國家機(jī)構(gòu)內(nèi)部、間接或合作型的方式獲取[11]。我國政府正積極致力于治理轉(zhuǎn)型,弱化行政干預(yù),有計劃地推進(jìn)有條件的社會組織實現(xiàn)“脫鉤”,但在科技社團(tuán)領(lǐng)域,僅有中國計算機(jī)學(xué)會、中國公路學(xué)會等實現(xiàn)真正意義上的獨立運(yùn)作。

(三)社會資本的運(yùn)行方面

從科技社團(tuán)的組織屬性看,主要依靠合作、互惠互信等社會資本進(jìn)行維持,憑借科學(xué)規(guī)范、組織使命等引導(dǎo)性作用,推動治理有效性提升。科技社團(tuán)往往具有熟人社會特征和非科層化的平等溝通特點,諸如信任、互惠規(guī)范、積極參與等形式的社會資本存量,往往會對組織的治理有效性產(chǎn)生影響。通過會員身份的同質(zhì)性、社團(tuán)所搭建的熟人社會以及集體訴求能力、精英治理等,結(jié)合科技社團(tuán)本身所蘊(yùn)含的專業(yè)市場、社會聲譽(yù)、價值體系、學(xué)術(shù)品牌、組織文化等,使信任、合作、權(quán)威性、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等良性社會資本大量累積,進(jìn)而有效降低交易成本。西方科技社團(tuán)在成立與發(fā)展階段,科技先驅(qū)、會員制度、權(quán)力自下而上的流動方向,均起到重要推動作用。但相較而言,處于治理轉(zhuǎn)型階段初期的我國科技社團(tuán)卻始終存在自主性弱、會員吸引力不足等問題,限制了社會資本在科技社團(tuán)中的存量與質(zhì)量。

當(dāng)然,社會資本的存量也同科技社團(tuán)的自主治理程度有關(guān),政府應(yīng)當(dāng)“同個體公民交往的行動和精神留出適當(dāng)?shù)目臻g”,以免給當(dāng)?shù)厣鐣M織所依賴的社會資本造成破壞[12]。

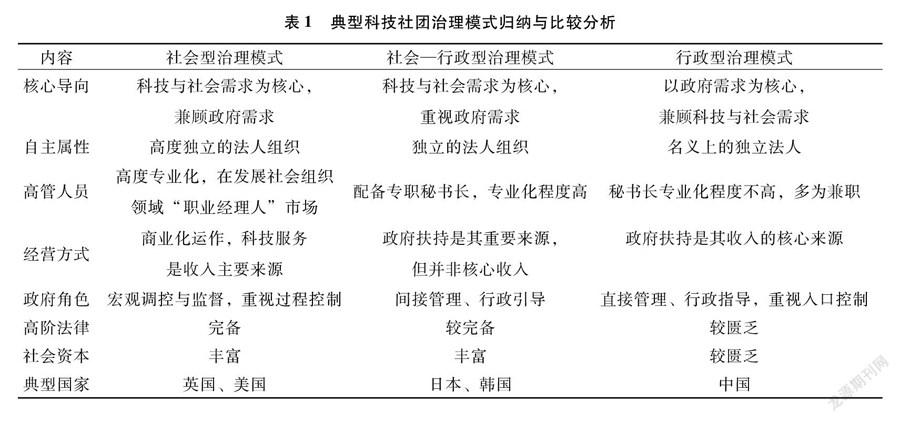

二、典型國家科技社團(tuán)治理模式的特征

從高階實體法律、同政府的關(guān)系以及社會資本3個方面對中西方科技社團(tuán)治理模式進(jìn)行辨析,本文將其劃分為社會型治理模式與行政型治理模式。以英美科技社團(tuán)為代表的社會型治理模式,依靠相對完善的高階實體法律體系與充足的社會資本,保障社團(tuán)本身具有較強(qiáng)的自治性,同政府之間保持相對平等與合作的關(guān)系,并借助商業(yè)化運(yùn)營模式與專業(yè)化運(yùn)營手段,實現(xiàn)科技與社會需求。從整體來看,處于治理轉(zhuǎn)型初期的我國大部分科技社團(tuán)仍舊表現(xiàn)出行政型治理模式,由于缺乏高階實體法律與社會資本,加之融資渠道相對有限,科技社團(tuán)主要依附政府,兩者存在非對稱性關(guān)系。

需要指出的是,以上模式辨析只是相對而言,通過社會力量或行政力量誰更占據(jù)主導(dǎo)地位來判定,每種治理模式在不同歷史階段均存在各自的優(yōu)缺點。當(dāng)前,隨著全球化與網(wǎng)絡(luò)化程度加深,兩種模式的混合體日趨成型,即行政力量與社會力量兩者并沒有較為清晰的界限,而是成為相對和諧與穩(wěn)定的有機(jī)體,其具體可表現(xiàn)為社會—行政型治理模式。其理論根源可追溯為“法團(tuán)主義”理論,該理論既反對過度自由化、主張社會融合,同時也反對主張社會主體缺乏自主性,由“政府辦社會”[13],而是一種中間道路,強(qiáng)調(diào)協(xié)會、社團(tuán)能夠整合經(jīng)濟(jì)、社會、行政,是社會團(tuán)結(jié)的重要紐帶。日本、韓國、法國等國家的科技社團(tuán)普遍采用該治理模式。

以日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)為例,日本政府早在1996年,在原有的日本科學(xué)技術(shù)情報中心和日本新技術(shù)事業(yè)團(tuán)的基礎(chǔ)上,成立了特殊法人日本科學(xué)技術(shù)振興事業(yè)團(tuán),該組織當(dāng)時隸屬于日本科學(xué)技術(shù)廳。1997年,日本國會通過《獨立行政法人通則法》和《獨立行政法人科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)法》,伴隨《促進(jìn)特定非營利活動法》《一般社團(tuán)·財團(tuán)法人法》等相關(guān)高階實體法律的出臺,日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)逐步成為真正意義上的獨立法人組織,并獨立運(yùn)作,積極倡導(dǎo)科技工作者間的科技情報交流、科普、新技術(shù)委托研究等。但另一方面,由于該社團(tuán)的歷史與關(guān)系溯源,其仍舊同政府保持著高度密切的關(guān)系,積極實施與執(zhí)行政府具體政策的活動或服務(wù)于國家戰(zhàn)略性決策的活動之中。這種混合型治理模式首先強(qiáng)調(diào)科技社團(tuán)是真正意義上的獨立法人,能夠以服務(wù)會員或傳播科學(xué)知識為基本導(dǎo)向。而在與政府展開項目合作時,行政力量相對較為強(qiáng)勢與主動,這使得科技社團(tuán)重視政府的相關(guān)需求與關(guān)系建設(shè),政府撥款也是其收入的重要來源,但并非唯一或者核心來源。

事實上,當(dāng)前我國政府正積極致力于治理改革與轉(zhuǎn)型,特別是黨的十八大首次提出“加快形成政社分開、權(quán)責(zé)明確、依法自治的現(xiàn)代社會組織體制”,我國社會組織從總體上正式進(jìn)入了深化管理與治理體制改革的歷史新階段。政府開始越發(fā)重視社會力量在社會治理中的正面價值,并通過“賦能還權(quán)”,不斷推動公共治理結(jié)構(gòu)性改革,有計劃地為社會組織治理領(lǐng)域的社會自發(fā)性力量釋放應(yīng)有的“自由空間”。新出臺的相關(guān)法規(guī)與文件為包括科技社團(tuán)在內(nèi)的社會組織治理改革提供制度基礎(chǔ)與條件,如《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于改革社會組織管理制度促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展的意見》等,政府引導(dǎo)下的社會組織自治模式初步建成,而其本質(zhì)特征正是符合混合型治理模式。若從分類治理角度來看,慈善基金會、商會等其他類別的社會組織實際上已屬于該類型。這也反映出科技社團(tuán)治理改革與轉(zhuǎn)型進(jìn)程緩慢。

基于以上分析,對3種治理模式進(jìn)行總結(jié)與比較,詳見表1。

三、推動我國科技社團(tuán)治理模式轉(zhuǎn)型的路徑

研究發(fā)現(xiàn),以英國、美國為代表的科技社團(tuán)呈現(xiàn)出社會型治理模式,我國則表現(xiàn)出典型的行政型治理模式特征。然而,該界限不斷模糊,介于中間道路的混合型治理模式值得關(guān)注。這為我國科技社團(tuán)治理轉(zhuǎn)型的方向與當(dāng)前所需解決的主要問題提供理論指導(dǎo),防止陷入照搬西方治理模式,但又“水土不服”的怪圈。為進(jìn)一步推動我國科技社團(tuán)實現(xiàn)治理轉(zhuǎn)型,本文提出以下實施路徑。

(一)完善高階實體法律

完善的高階實體法律體系是治理轉(zhuǎn)型實現(xiàn)的基石。因此,應(yīng)秉承結(jié)社自由與社團(tuán)治理相平衡的法制精神,以激發(fā)科技創(chuàng)新與知識交流為根本理念,構(gòu)建適合我國科技社團(tuán)發(fā)展的法律體系。如以《慈善法》與《科技進(jìn)步法》為基礎(chǔ),在進(jìn)一步普及相關(guān)法制理念與落實法律條文的同時,制定配套的法規(guī),強(qiáng)化兩者之間的協(xié)調(diào)性與融合度。結(jié)合《社會團(tuán)體登記管理條例》,出臺較為清晰、明確的科技社團(tuán)治理準(zhǔn)則與管理辦法,以淡化行政命令的影響。從法制角度,規(guī)范科技社團(tuán)的治理過程與利益相關(guān)者的權(quán)力界限,真正落實科技社團(tuán)獨立的法人地位,在黨的領(lǐng)導(dǎo)下維護(hù)學(xué)術(shù)自治權(quán)。

(二)通過分類“脫鉤”實現(xiàn)治理轉(zhuǎn)型

從科技社團(tuán)歷史發(fā)展背景與治理模式特征看,科技社團(tuán)治理轉(zhuǎn)型首先需要政府轉(zhuǎn)變治理思維,以服務(wù)代替控制,調(diào)動科技社團(tuán)治理改革的積極性,通過分類的方式,由易到難地落實科技社團(tuán)的治理改革方案,形成政府引導(dǎo)與監(jiān)督、科技社團(tuán)策劃與實施、公眾參與與反饋的協(xié)同治理模式,最大限度維護(hù)科技社團(tuán)的學(xué)術(shù)自治權(quán),盡可能降低治理改革的阻力。需要注意的是,這種自治不僅是一種權(quán)力,自治更應(yīng)通過負(fù)責(zé)的行為和對社會有效的服務(wù)去獲得[14]。我國科技社團(tuán)自身也應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范自身治理水平與治理有效性,在滿足會員基本需求外,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、線下科普講座等方式提升社會影響力,強(qiáng)化自身的社會基礎(chǔ)。

(三)優(yōu)化社會資本結(jié)構(gòu)

科技社團(tuán)需進(jìn)一步優(yōu)化組織內(nèi)社會資本的存量與質(zhì)量,規(guī)范科技社團(tuán)的制度建設(shè),形成較為完善的制度體系,并保持良好的動態(tài)性,以實現(xiàn)組織內(nèi)秩序的整合,保證組織內(nèi)部各項事務(wù)與運(yùn)營的權(quán)、責(zé)、利界限清晰,推動科技社團(tuán)權(quán)力展現(xiàn)出“公共性格”與“理性價值”。具體而言,在社會資本質(zhì)量建設(shè)中,應(yīng)積極采用科技社團(tuán)專職秘書長制度、強(qiáng)化理事長、理事成員、秘書處工作人員選拔選聘方式。在存量上,時刻以服務(wù)會員為核心,細(xì)分會員種類,多渠道吸收與服務(wù)各類科技工作者等。

需要指出的是,本文關(guān)于科技社團(tuán)治理模式的辨析只是搭建一個框架性內(nèi)容,由于階段性、區(qū)域性的差異,這些治理模式還會存在一定“變型”,這就要求我們進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)研究,不斷豐富相關(guān)理論內(nèi)容。此外,由于制度之間的關(guān)聯(lián)與互補(bǔ)性,任何一項制度安排也因此呈現(xiàn)耐久性與較強(qiáng)的路徑依賴。這便提醒我們,治理轉(zhuǎn)型與改革并非一蹴而就,需要科技社團(tuán)中各利益主體相互協(xié)調(diào),在重復(fù)博弈的過程中找到各自效用最大的均衡點,對此我們充滿信心。

參考文獻(xiàn)

[1]王春法.關(guān)于科技社團(tuán)在國家創(chuàng)新體系中地位和作用的幾點思考[J].科學(xué)學(xué)研究,2012(10):1445-1448.

[2]劉春平.回眸百年再啟程:中國科技社團(tuán)發(fā)展的歷史進(jìn)程與主要貢獻(xiàn)[J].科技導(dǎo)報,2019(9):38-44.

[3]中國科協(xié)學(xué)會服務(wù)中心.全國學(xué)會內(nèi)部治理研究[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2018.

[4]謝牧人.學(xué)會內(nèi)部治理探究[J].學(xué)會,2015(11):47-50,58.

[5]潘建紅,盧佩玲.多元治理與科技社團(tuán)公信力提升[J].科學(xué)管理研究,2018(4):13-16.

[6]魯云鵬.科學(xué)社會學(xué)理論視角下科技社團(tuán)治理有效性評價與檢驗[J].科技進(jìn)步與對策,2020(24):125-133.

[7]魯云鵬,李維安.基于社會控制理論視角下的我國社會組織治理轉(zhuǎn)型的路徑與特征研究[J].管理評論,2019(4):254-262.

[8]羅斯科·龐德.通過法律的社會控制[M].沈宗靈,譯.北京:商務(wù)印書館,2017.

[9]Hammond K I,Webster R L,Harmon H A.Market orientation,top management emphasis,and performance within university schools of business:implications for universities[J].The Journal of Marketing Theory and Practice,2006,14(1):69-85.

[10]羅文恩,周延風(fēng).中國慈善組織市場化研究——背景、模式與路徑[J].管理世界,2010(12):65-73,89.

[11]張華.連接紐帶抑或依附工具:轉(zhuǎn)型時期中國行業(yè)協(xié)會研究文獻(xiàn)評述[J].社會,2015,35(3):221-240.

[12]曹榮湘.走出囚徒困境:社會資本與制度分析[M].上海:上海三聯(lián)書店,2003.

[13]陳家建.法團(tuán)主義與當(dāng)代中國社會[J].社會學(xué)研究,2010,25(2):30-43,243.

[14]錢志剛,祝延.大學(xué)自治的意蘊(yùn):歷史向度與現(xiàn)實向度[J].高等教育研究,2012,33(3):11-17.