經典名方苓桂術甘湯中揮發油提取工藝優選*

彭安堂,李佳佳,魏艷婷,張 濤,戴 影,李曉霞,李建彪,李春花

(1.河北省石家莊市中醫院,河北 石家莊 050000; 2.河北省石家莊市第四醫院,河北 石家莊 050011;3.河北中醫學院·河北省高校中藥組方制劑應用技術研發中心,河北 石家莊 050200)

苓桂術甘湯是國家中醫藥管理局《古代經典名方目錄(第一批)》中的第19個方劑,源自醫圣張仲景《金匱要略》:“心下有痰飲,胸脅支滿,目眩,苓桂術甘湯主之”“夫短氣有微飲,當從小便去之,苓桂術甘湯主之”。方劑組成“茯苓四兩,桂枝三兩、白術三兩,甘草二兩。”“上四味,以水六升,煮取三升,分溫三服,小便則利”[1]。方中茯苓為君藥,既淡滲利水、消已成之飲,又滲濕健脾、杜生痰之源;桂枝為臣藥,溫陽化氣;佐以白術健脾燥濕;甘草佐使調和諸藥[2]。方中桂枝和白術的主要有效成分是揮發油類,且為經典藥對,二者混合蒸餾提取更接近于傳統湯劑的用法[3]。目前,揮發油的提取方法主要是水蒸氣蒸餾(SD)法[4],提取-共沸精餾耦合(WER)法[5]是在SD法基礎上的改進方法。本研究中在前期研究[6-10]基礎上,分別使用SD法和WER法提取白術、桂枝混合揮發油,利用氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)法分析所提揮發油,通過美國國家標準與技術研究院(NIST)質譜庫檢索,鑒定其主要化學成分,使用離子流色譜峰面積歸一化法計算各成分的百分含量,為經典名方苓桂術甘湯進一步的研究開發提供參考。現報道如下。

1 儀器與試藥

1.1 儀器

Agilent GC-MS 5977型氣質聯用儀(美國安捷倫科技公司),配備有SPH-300A氫氣發生器、SPB-3全自動空氣源(均購自北京中惠普分析技術研究所);YP2002型電子天平(上海津平科學儀器有限公司,精度為10mg);98-1-B型電子調溫電熱套(天津市泰斯特儀器有限公司);HCP-1000A型華晨高速多功能粉碎機(浙江省永康市金穗機械制造廠);揮發油提取器,精餾柱。

1.2 試藥

桂枝、白術均購于石家莊樂仁堂藥房,經河北中醫學院侯芳潔副教授鑒定為樟科植物肉桂CinnamomumcassiaPresl.的干燥嫩枝和菊科植物白術Atractylodes macrocephalaKoidz.的干燥根莖;甲醇(色譜純,天津市大茂化學試劑廠)。

2 方法與結果

2.1 揮發油提取[11]

WER法:稱取桂枝100 g,白術最粗粉100 g,精密稱定,置5 000mL燒瓶,加入2 000mL純水,浸泡3 h,連接提取-共沸精餾耦合裝置,提取6 h,收集得到揮發油。平行試驗3次,觀察揮發油性狀較為澄清,3次平行試驗揮發油得率分別為每100g生藥0.45,0.52,0.55mL,平均值為每100 g生藥0.51mL。

SD[12]法:取桂枝100 g,白術最粗粉100 g,精密稱定,置5 000mL燒瓶,加入2 000mL純水,浸泡3 h,連接揮發油提取裝置,提取6 h,收集得到揮發油。平行試驗3次,觀察揮發油性狀較渾濁,3次平行試驗揮發油得率分別為每100 g生藥1.02,0.98,0.95mL,平均值每100 g生藥為0.98mL。

2.2 GC-MS法鑒定主要化學成分[13-14]

2.3.1 溶液制備

取2.1項下所得揮發油,精密量取1mL,置25mL容量瓶,加甲醇溶解至刻度,取適量,經0.22μm微孔濾膜過濾,即得供試品溶液。

2.3.2 GC-MS條件

色譜條件:色譜柱為Agilent19091S-433VIHP-5MS毛細管色譜柱(30.0 m×250μm,0.25μm),柱流量為1.0mL/min;進樣口溫度為280℃;檢測器溫度為290℃;載氣為N2;進樣量為1μL;分流比為50∶1;程序升溫:90℃,保持5min,以3℃/min升至200℃,保持7min,后升至300℃,運行2min。

質譜條件:電離方式為電子電離(EI);電子轟擊能量為70 eV;離子源溫度為230℃;加速電壓為34.6 V;分辨率為2 500;倍增器電壓為1 388 V;四極桿溫度為150℃;掃描范圍m/z為50~500;掃描數為4.45次/秒。

2.3.3 鑒定結果

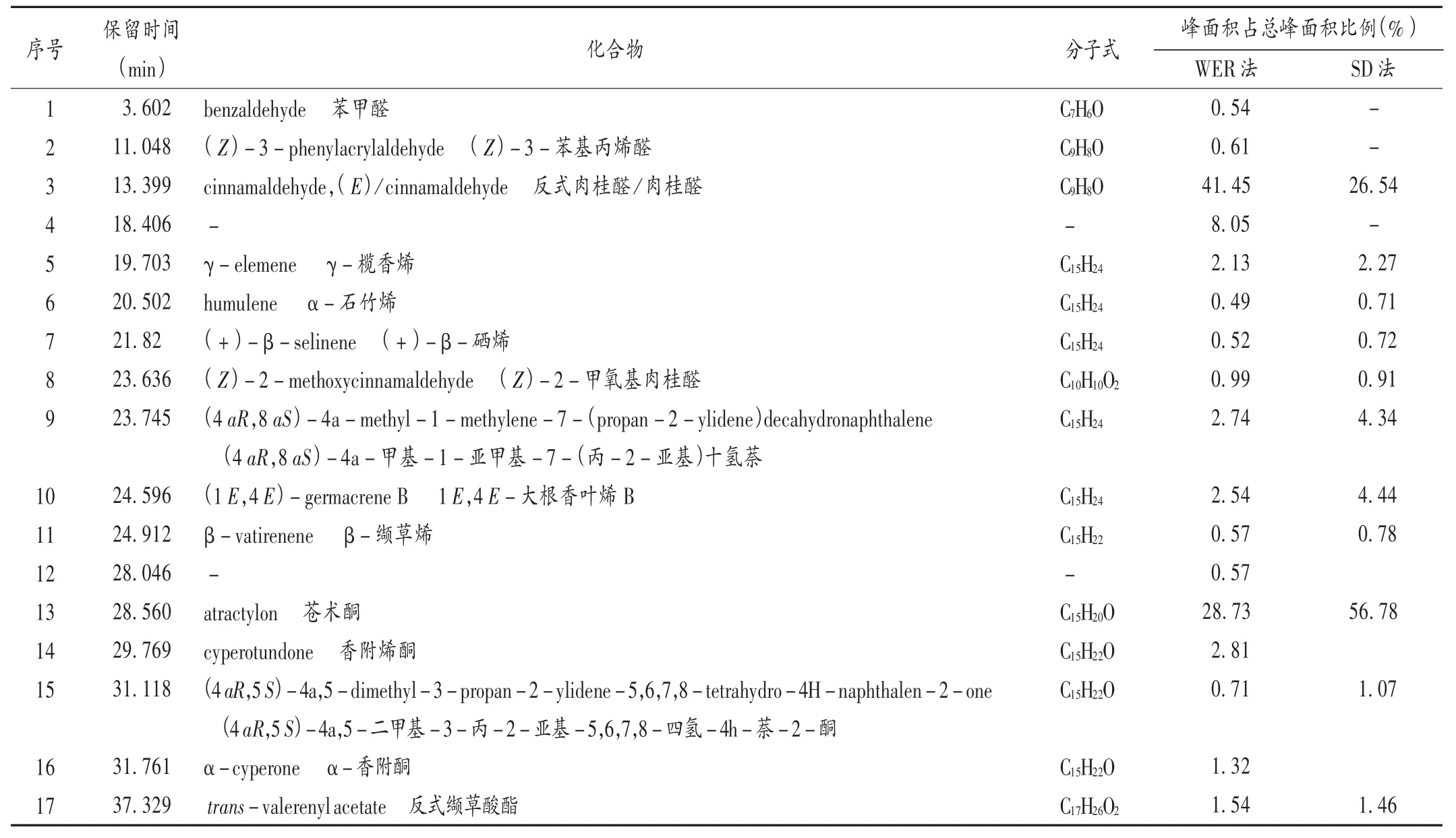

GC-MS總離子圖見圖1。經NISTMSSearch 2.3質譜計算機數據系統檢索、CAS號查詢及文獻檢索確定各個成分,采用面積歸一化法測定樣品各組分的相對質量分數。結果見表1。

2.4 白術和桂枝揮發油的化學成分分析

WER法:由圖1和表1可知,3.602 min出峰,13.399min時出現最高峰,37.329min時出峰結束,共分離出17種化合物,鑒定出15種,并通過峰面積歸一法確定了各組分含量。其中,含量大于1%的主要物質為反式肉桂醛(41.45%)、蒼術酮(28.73%)、香附烯酮(2.81%)、1E,4E-大根香葉烯B(2.54%)、γ-欖香烯(2.13% )、反 式 纈 草 酸 酯(1.54% )、α-香 附 酮(1.32%)。WER法提取的揮發性成分主要分為醛、酮、烯、酯類,其中醛類化合物4種,占總物質的43.59%,以反式肉桂醛為主;酮類化合物4種,占總物質的33.57%,以蒼術酮為主;烯類化合物5種,占總物質的6.25%;酯類化合物1種,占總物質的1.54%。WER法提取所得的揮發油中肉桂醛揮發油含量最高,蒼術酮次之。

圖1 白術和桂枝揮發油總離子流圖Fig.1 Total ion chromatograms of volatile oil extracted from Atractylodis Macrocephalae Rhizoma and Cinnamom i Ramulus

表1 提取-共沸精餾耦合法和水蒸氣蒸餾法提取的白術和桂枝揮發油成分分析Table 1 Analysis of volatile oil extracted by WER method and SD method in Atractylodis Macrocephalae Rhizoma and Cinnamom i Ramulus

SD法:由圖1和表1可知,13.128 min出峰,28.394min時出現最高峰,37.308min時出峰結束,共分離出11種化合物并同時鑒定,含量大于1%的主要物質為蒼術酮(56.78%)、肉桂醛(26.54%)、1E,4E-大根香葉烯B(4.44%)、γ-欖香烯(2.27%)、反式纈草酸酯(1.46%)、(4ar,5s)-4a,5-二甲基-3-丙-2-亞基-5,6,7,8-四氫-4h-萘-2-酮(1.07%)。其中,酮類化合物2種,占總物質的57.85%;醛類化合物2種,占總物質的27.45%;烯類化合物5種,占總物質的8.92%。SD法提取的揮發油中,蒼術酮揮發油有效成分含量最高,肉桂醛次之。

3 討論

由表1和圖1可知,與SD法相比,WER法提取的揮發油總體積較少,所含化合物種類較多,各化合物含量較高;SD法的收率雖高于WER法,但揮發油純度和有效成分種類及含量則低于WER法。分析原因,WER法的提取設備比SD法多一個精餾柱,且由特殊填料所制,在富集揮發油過程中,揮發性成分隨著水蒸氣進入精餾柱,利用混合物中各組分揮發能力的差異,通過液相和氣相的回流,柱中的填料使氣、液兩相逆向多級接觸,在熱能驅動和相平衡關系的約束下,揮發性成分不斷地從液相轉移至氣相,而難揮發組分由氣相向液相遷移。周而復始,混合液體在精餾柱中完成了多次氣-液傳質過程,連續或多次部分汽化與冷凝,是SD工藝中氣液傳質和平衡過程的很多倍,故WER法富集揮發油更充分,得到的揮發油雜質少、純度高[15]。由圖1可知,WER法提取的揮發油比SD法提取的揮發油含量高,且多出6個化合物,占總物質的13.9%,說明WER法比SD法能提取分離出更多的成分。其中,出峰時間為18.406 min的物質(占8.05%)和28.046 min的物質(占0.57%),均在質譜庫中沒有對應化合物,且其物質峰面積占總峰面積比例達8.05%,即為WER法提取的揮發油中比SD法提取的揮發油中多出來的物質,值得后續進一步研究。

SD法是通過將中藥飲片加水加熱,將具有一定揮發性的有機物質隨水蒸氣蒸餾出現的方法,設備簡單,操作安全,成本低。本研究中所得蒼術酮的相對含量較高,桂皮醛的相對含量較低。原因在于,在SD工藝中氣液傳質和平衡過程次數較少,揮發油不能充分從液相轉移到氣相,故不適于提取極性相對較大的成分。與蒼術酮揮發油成分相比,桂皮醛極性較大,較易溶于水,提取過程中氣相中的油水之比較小,揮發油在冷凝液中的含量小于其在水中的飽和溶解度,無法在冷凝器中充分冷凝成液體[16],故SD法相對于WER法提取的揮發油中桂皮醛類揮發油成分含量較少。

綜上所述,WER法更適合白術、桂枝混合揮發油的提取。苓桂術甘湯中的揮發性成分主要來源于白術和桂枝,在苓桂術甘湯的研究開發中可以白術和桂枝混合提取的揮發油用β-環糊精包合或其他適宜的方法處理后,再與方中其余中藥加工品復合加工成適宜的制劑,盡最大可能保留所需物質。后續研究中將繼續進行經典名方苓桂術甘湯的開發,采用雙提法[17](先提取揮發性成分,再提取水溶性成分)進一步優化制劑工藝,完善質量標準,為傳承發展中醫藥事業、加強古代經典名方的開發積累研究數據。