貝多芬告別奏鳴曲Op.81a No.26演奏方法淺析

項麟鈞 (四川音樂學院)

引 言

在1770年,被后世稱為“樂圣”的路德維希·凡·貝多芬誕生于德國波恩,這位天才的音樂家以他杰出的音樂才華和高超技藝,在一生中創造了許多出色的作品。雖然在1827年年僅57歲的貝多芬與世長辭,但他在音樂領域建立了獨屬于自己的不朽豐碑,為之后的音樂發展奠定了堅實的基礎。

在貝多芬的音樂作品中所包含的三十二首鋼琴奏鳴曲堪比為音樂領域中的“新約全書”。這些作品體現了貝多芬對于自身人生的表達,以及對樂曲風格的詮釋。貝多芬雖然不是第一個使用標題音樂體裁的音樂家,但他創造性的通過標題來表達自己的思想情感,并在一定程度上保持了音樂內容的連貫性,這在《告別奏鳴曲》中被充分體現,貝多芬親自執筆為該作品的三個樂章附上標題,分別為:“告別”、“別后”、“重逢”,因此被稱為“有特性的奏鳴曲”,這在他其他的奏鳴曲中是從來沒有過的。這三個標題概括了音樂主題,與音樂內容僅僅相聯系,該奏鳴曲是貝多芬獻給摯友的禮物,因此該奏鳴曲表達了作者溫和細膩的情感。同時,貝多芬在奏鳴曲結構融入了繁雜的織體,豐富的旋律與和聲,使該作品更趨于交響化。

一、《告別奏鳴曲》的藝術背景

(一)路德維希·凡·貝多芬簡介

1770年,路德維希·凡·貝多芬誕生于德國波恩,他的父親是當時的男高音歌唱家,貝多芬從小便受到父親在音樂方面的熏陶,再加上當時正處于興盛時期的古典主意音樂的影響,為貝多芬的音樂學習打下了良好的基礎。他在年僅4歲時便開始對羽管鍵琴的彈奏進行學習,四年之后,8歲的貝多芬登上了人生的第一個舞臺,此次演出的成功使當時的人們稱他為莫扎特式的神童。10歲時跟隨當時的音樂家尼夫學習鋼琴演奏和作曲,兩年之后便發表了自己人生中的第一部作品《鋼琴變奏曲》,為其之后的音樂發展道路奠定了良好的基礎。貝多芬在13歲時便憑借自己杰出的音樂才華加入了宮廷樂隊,負責古鋼琴和風琴的演奏。在這一階段,貝多芬不斷提升自己的創作能力,創作了一些小型的鋼琴曲。

1787年,18歲的貝多芬擔負起了全家人的生活,離開家鄉,前往維也納拜見當時的著名鋼琴家莫扎特、海頓等人學習更加專業的音樂知識。為了呈現品質更好的音樂,貝多芬學習了莎士比亞等文學作品,甚至于希臘文的神話等都有所涉及。而且伴隨著法國的資產階級革命,自由平等的思想落入了貝多芬的心中。隨后的幾年中貝多芬逐漸在音樂界風生水起的展現自己的音樂才華,出入各種貴族門庭,受到當時貴族的熱情接待。然而貝多芬的命運充滿了坎坷,1796年他第一次出現了嚴重的耳疾,之后的幾年中,耳疾的病痛不僅折磨著他的身體,還折磨著他的心理。治療并沒能使病魔遠離他,也沒能給他多爭取一些時間,僅僅六年,貝多芬的雙耳便幾乎什么也聽不見了,他不得不放棄各類鋼琴演出,隱居在維也納的鄉下。那時的貝多芬更加珍惜時間,他滿懷著對音樂的熱情,對自身理想的渴求,以及對自身命運的反抗。在1800年,貝多芬的音樂作品逐漸擺脫了莫扎特和海頓的影響,進入了自身音樂創作的全新時期,形成了獨屬于自己的具有群眾性、英雄性的交響音樂風格。創作出來許多享譽世界的作品。

(二)時代背景

出生在18世紀的貝多芬恰逢生活在充滿革命與戰爭的時代,當時法國資產階級革命與拿破侖戰爭進行的如火如荼。貝多芬于1809至1810年奧法戰爭爆發時期創作出《告別奏鳴曲》Op.81a。拿破侖在1809年5月12日,對維也納這座聞名的音樂之城開始了輪番轟炸,最終暴力奪取了維也納。由于拿破侖的軍隊勢如破竹般的打開奧地利的國門之后又攻陷了維也納,之前與貝多芬關系較好的貴族人士們都開始逃離維也納,躲避戰亂。顛沛流離的逃亡使得這些貴族無暇顧及貝多芬,失去了貴族們在生活物質上的接濟和幫助,還有戰亂導致的動蕩不安,貝多芬在這一時期身心俱疲,過著物資匱乏,十分貧窮生活,雪上加霜的是貝多芬的疾病越發嚴重,經濟上更加舉步維艱。在這種艱苦的生活中,貝多芬將自己更多的注意力放在了音樂藝術的創作當中,當他得知魯道爾夫也因為戰火的波及不得不離開維也納時,他把自己因離別而產生的寂寞和難舍之情全部作為創作的契機,從而誕生了這部奏鳴曲,并將此奏鳴曲獻給他的朋友魯道夫大公爵,紀念過去兩人之間的友情。

《告別》奏鳴曲被貝多芬稱為“一首有特效的奏鳴曲”,該作品有三個樂章,分別為:“告別”、“別后”、“重逢”。這三個樂章的標題節均由貝多芬親自執筆書寫,貝多芬在該作品的開頭,親自執筆用德文在樂譜附上了“告別了”,并在手稿上寫下了“魯爾道夫公爵離別之際”等文字。于是這部紀念故人離去的作品擁有了自己的標題,成為了貝多芬作品中數量不多的標題音樂之一。之后的日子中,由于魯爾道夫不在維也納,貝多芬陷入了對友人的思念,并深感孤獨寂寞,于是在第二樂章“別后”他融入了自己在這一時期的情緒情感和所思所想。寒冬般的奧法戰爭總會離去,戰敗的法軍逐漸撤離奧地利。1810年,在情況穩定之后魯道爾夫也回到了維也納。久別重逢的貝多芬和魯道爾夫都難以壓抑自己的激動之情,在第三樂章“重逢”之中,貝多芬將重逢之后的感慨興奮與感動喜悅之情都蘊含在了作品之中,并在手稿上寫到“魯道爾夫公爵歸來”等筆記。

在這樣特殊的經歷下著就的《告別》奏鳴曲,其三個樂章都深刻徹底的展現出來貝多芬的情感與思想。哀傷難舍的“告別”、充滿懷念和孤獨的“別后”、以及快樂喜悅的“重逢”。再結合當時的社會情況,不難理解在這部作品中除了對友人的情誼,還有對被侵略的祖國的深深的熱愛,這些情感在被完全的包含在作品之中,使得音樂悠揚溫暖,感人肺腑,同時也呈現了貝多芬向往世界自由平等的形象。

二、《告別奏鳴曲》的演奏方法

(一)音色

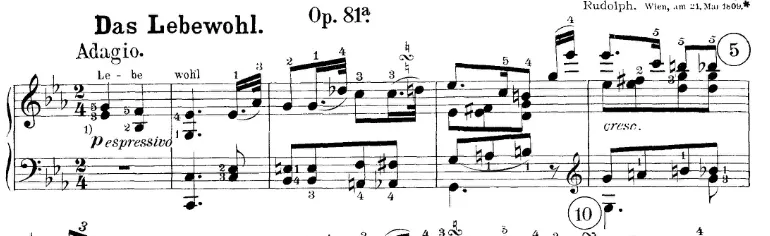

貝多芬在創作中為了展現自己的思想情感,不僅在不同音區都做了特殊處理,加強了對比性,明亮的高音區、溫潤的中音區以及豐厚的低音區都突顯了自身的音質,并且通過融入和弦、織體等使作品更加豐富多彩。因此想要完成出色的演奏就必須對音色把握到位,而這離不開對觸鍵技巧的正確掌握。如譜例1,在彈奏這首樂曲時,演奏者需要放松身體,把整個力量集中在手臂和手腕上,通過手臂的力量傳輸至手指上去帶動彈奏,右手一定要將手掌架好,手指呈打開狀態,并且快速地在琴鍵上移動,指尖一定要呈現快、準、輕盈的狀態去觸鍵,這樣才會得到明亮通透的音色。在這首作品中貝多芬給予了深切的主題情感,為了呈現出作者的真情實感,正確掌握觸鍵的技巧是基礎之一。

譜例1

貝多芬在這首作品中使用了較多八度。如譜例2,在彈奏時要在注意放松手腕和手臂的基礎上用手指迅速觸鍵,并且要注意連奏和跳音的快速轉換,連奏時,要想象連線部分為一句話,用一個力量彈完,利用手臂和手腕為軸心快速的找到下一個音的位置。在演奏者的左右手需要輪番進行八度彈奏時,需要做到對旋律的走向了然于胸,將每個音都清晰的彈奏出來,并且還要注意樂句旋律效果的呈現,切忌彈奏過快。準確靈活的觸鍵對彈奏者來說至關重要,需要堅持不懈的練習。

譜例2

(二)踏板

貝多芬因從小受到管弦樂等樂器音響性的影響,在作品中經常會使用到踏板,他認為踏板可以使音符獲得延長性,具有更好的低音效果,并在弱奏時獲得更柔和的聲音。除此之外,貝多芬通過踏板延伸出了一些新穎的和聲,使得聲音色彩更加豐富。在該奏鳴曲的第三章中,貝多芬運用了大量踏板技巧去呈現昂揚的情緒和聲音。在演奏時,需要演奏者在理解作者使用踏板意圖的基礎上保持對踏板的熟練使用,及時更換踏板以保持音樂的明澈,避免上一個音干擾到下一個音的純凈。這需要大量的實際訓練去掌握其中的技巧。

(三)力度

貝多芬的作品里會使用一些具有爆發性的音樂和快速升降的音高等。這是源于他在創作思想方面的獨到見解,貝多芬在創作時比較傾向于將情感的表達與音的強弱之間建立聯系,從而對音樂內容中所包含的形象進行塑造。因此在他的音樂作品中可以看到的顯著特征便是通過力度的爆發,快速升降的音高去表達自己激烈或平緩的情緒變化。這部作品同樣如此,在作品中,貝多芬依舊使用漸高的音高和漸強的音量去表達自己的思想情感。但在這首作品中我們會在部分小節里發現一些經過特意處理的創作細節,首先是整部作品的音量氛圍在這些創作細節的烘托下表達出更加深入的微妙情感,其次則是在不使樂曲斷裂的情況下,在樂曲中所呈現出的巧妙的強弱突轉。

如譜例3,貝多芬在只有三個音的情況下,依舊用一個漸弱的表情記號去標注,以表達自己在告別好友時的依依不舍。因此作品第一章呈現的“告別”思想,在貫通全曲的基礎上,作者為了表達出自己細膩的情感,在作品基本上是弱音的情況下依舊需要彈奏出漸弱的表情。這不僅需要彈奏者對音量的強弱有所掌控,更需要彈奏者去體會貝多芬在此處的情感處理。這種卓越的創作技巧和深刻的思想情感內涵是貝多芬音樂的魅力之一。

譜例3

如譜例4,在第22小節中的力度對比,是貝多芬在創作時十分擅長的技能。演奏者在彈奏八度時不要使聲音過于尖銳,這對于手臂力量的控制十分重要,因此在平時就要注意手臂力量的控制,在漸強時具有張力,在漸弱時不能因減小的音量造成浮薄的感覺,而是要體現出內斂和深度。

譜例4

如譜例5,在第二章第ll小節至第12小節中,貝多芬使用了四個連續的突強記號,演奏者在根據突強記號進行演奏時,還要注重對小連線加以處理,這里的音樂充分展示了貝多芬無處釋放的孤單壓抑的情感。因此在彈奏時盡量避免由于粗糙大力的觸鍵所造成格格不入的感覺,使得樂曲的連貫性降低,失去本身的整體性。

譜例5

(四)節奏

貝多芬在創作中也十分重視節奏的使用。在古典主義時期奏鳴曲以穩定的節奏和速度為顯著特征。貝多芬為了使音樂更加具有表現力,會將不用的節奏與不同的旋律融合在一起,這樣不同的音樂結構里包含了不同的情緒內涵,使得聽眾在不同的節奏中獲取不同的情緒信息。如譜例6,這類附點節奏型加以旋律的迂回是貝多芬用來表達驚懼情緒的手段。

譜例6

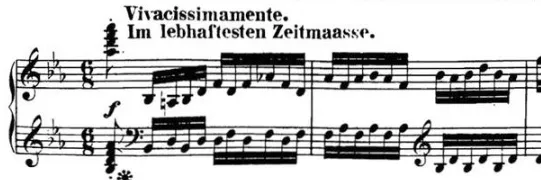

貝多芬在第三樂章開頭處語標注了最歡快的速度,在彈奏時需要用穩定的拍子來使速度達到統一,這要求對節奏的把握要相當的精準,以此來完整的表達貝多芬與朋友再次見面的歡喜之情。

譜例7

結 語

貝多芬在音樂歷史的長河中樹立了獨屬于自己的不朽豐碑,雖然深受時代戰爭的影響,及自身疾病的困擾,但貝多芬沒有向命運屈服,依舊在音樂創作的道路上一往直前,不僅吸取了前人的優秀創作要素,還開拓了自己的創作風格,使鋼琴演奏進入了一個嶄新的領域。他將貫穿于自己一生的堅定意志和獨到見解全部融入在了自己的藝術創作之中,使他的音樂創作具有更加深刻的表現力和感染力成就了貝多芬一代音樂巨匠的地位。

《告別奏鳴曲》是貝多芬眾多作品中非常經典的一部作品,該作品表達了貝多芬與友人分別又重逢的復雜情感,也呈現了貝多芬當時自由民主的思想。主要從兩個方面入手,第一部分闡述藝術背景,對貝多芬的生平及時代背景進行敘述,第二部分通過譜例分析法從音色、踏板、力度等方面對該作品的演奏技巧進行分析。從而使讀者對貝多芬本人及其作品產生更加深入的認識,幫助讀者更好的學習奏鳴曲。