在情境體驗中培養學生的地理實踐力

——以《農業區位因素及其變化》教學為例

周夢婕

一、地理實踐力的內涵及其培育現狀

地理實踐力指人們在考察、實驗和調查等地理實踐活動中所具備的意志品質和行動能力。《普通高中地理課程標準(2017 年版)》針對地理實踐力的培養目標是,學生能夠運用所學知識和地理工具,在室內、野外和社會的真實環境下,通過考察、實驗、調查等方式獲取地理信息,探索和嘗試解決實際問題,具備活動策劃、實施等行動能力。從核心素養的培育來看,地理實踐力是地理學科四大核心素養之一。考察、實驗、調查等是地理學重要的研究方法,也是地理課程重要的學習方式。地理實踐力素養有助于提升人們的行動意識和行動能力,更好地在真實情境中觀察和感悟地理環境及其與人類活動的關系,增強社會責任感。

但目前,高中生提升地理實踐力的機會很少。學生每天家校“兩點一線”,沒有機會到野外的真實情境中實踐。同時,不少學校缺乏專業的地理實驗室、地理過程探究室和野外考察基地。此外,教師可供直接借鑒的、培育學生地理實踐力的經驗較少,實踐指導力較弱,所以學生的地理實踐力亟待提高。

以人教版必修二第三章第一節《農業區位因素及其變化》教學為例,筆者所在學校的學生以城市居民為主,家中從事農業生產活動的成員較少,學生對農業只具備少量的碎片化認識,缺乏直接經驗。因此,學生在學習這一內容時面臨不少困難。筆者在教學中發現,通過利用有限的資源,從生活化的情境中創設條件,能有效激發學生學習的興趣,從而培育學生的地理實踐力。在此,筆者結合此課教學,談一談如何創設情境,提升學生的地理實踐力。

二、培育地理實踐力的教學策略

(一)準備工作

筆者運用“極課”系統為本節課做了學情預測:請學生利用周末時間,了解家附近的農業,拍攝關于農業的景觀圖或視頻。之后筆者依據學情預測結果,最終厘定以下幾個關鍵問題:(1)從教學內容來看:什么是農業的區位因素及主導區位因素?區位優勢條件和限制性的區位條件是什么?如何改造不利的區位條件?主導區位因素和主要區位因素的區別是什么?區位因素及其變化對農業區位選擇的影響有哪些?(2)從教學方法來看:與學生生活實際較脫節的教學內容,通過課堂教學如何逐步增強學生的學習能力和地理實踐力?

(二)具體實施

在此基礎上,筆者以溧陽茶產業為例創設貫穿式情境,并設計了具有梯度性的問題鏈,從以下4個環節展開教學。

1.使用多媒體軟件,多樣化呈現學習過程和成果。

導入:播放學生制作的視頻“我眼中的農業”。

師:同學們對剛剛我們一起欣賞的短片是不是很熟悉?這正是上周末同學們利用休息時間,通過調查“我眼中的農業”而共同出品的短片。在同學們眼中,家鄉的農業是千姿百態的。那什么是農業?公園里的一棵樹是不是農業呢?下面我們來探究一下“農業”的概念。

這一環節,學生通過調查身邊的農業,拍攝農業的景觀圖或小視頻,了解農業是什么。通過使用熟悉、易操作的剪輯軟件制作“我眼中的農業”視頻,既鍛煉了學生運用信息技術等地理工具收集和呈現人文地理數據、圖像信息的能力,又增強了學生的動手能力,解決了實際問題,提升了學生的地理實踐力。

2.通過調查、訪談,建立學生學習與生活的聯系。

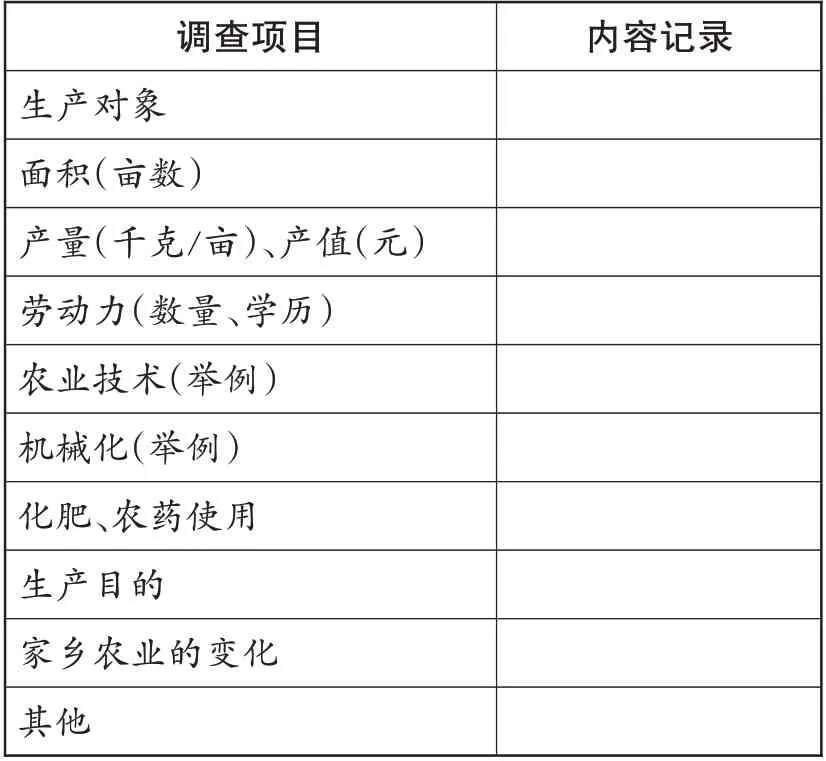

調查任務:(1)了解現在或者以前的農業生活,知道家鄉農業的發展變化。可以采取對家長進行訪談的方式進行(見表1,注意:表格只給予建議,格式、內容均可補充、調整);(2)根據調查結果做好記錄或制作成課件。

表1 農業情況調查記錄表

這一環節通過調查、訪談等地理學研究方法,培育學生在生活情境中觀察和感悟地理環境及其與人類活動關系的能力,由此提高學生的實踐能力。在調查中學生的主體性得到充分發揮,增加了學生關于農業的直接經驗,激發了學生了解、認識農業的興趣,從而落實地理實踐力的培育。

3.創設情境,提出問題,合作探究。

材料一:茶樹的生長習性(略)。

思考:(1)茶樹的生長習性;(2)茶樹的生長習性對地理環境的哪些因素提出了要求?

材料二:溧陽的自然環境(略)。

合作探究:(1)溧陽種植茶樹的區位優勢有哪些?(2)溧陽種植茶樹的不利自然條件是什么?(3)可以采取哪些措施改善不利于茶樹生長的條件?

材料三:溧陽的茶產業發展變化(略)。

合作探究:(1)20世紀80年代,溧陽茶產業發展之初,主要的促進條件是什么?(2)為什么近年來丘陵地區改種茶樹的地方越來越多,茶葉的品種也越來越豐富,茶旅游項目也成為不少茶園的創新嘗試呢?(3)茶葉進入采摘期后,由于氣溫回升很快,新芽猛長,需要及時采摘,熟練的采茶工成為高薪熱門崗位。這說明了什么因素會影響茶葉的采摘?(4)茶葉采摘之后,制茶也需要大量的勞動力,但是現在很多制茶過程由機械化取代了勞動力。這說明了什么原因會影響農業的區位選擇?(5)隨著運輸條件和保鮮方式的進一步優化,溧陽茶葉能快速供應到全國各地,主要得益于什么?

在這一環節學生借助課前野外調查的成果,在課堂上根據教師提供的材料以及問題鏈探究茶樹的生長習性、溧陽的自然環境和社會經濟環境的發展與變化對茶產業的影響,最終提出促進茶產業可持續發展的措施。教師利用創設的貫穿式情境中的一個個小的教學情境,鍛煉了學生收集和處理信息的能力,提高了學生分析、解決問題的能力。

4.實地考察,自主設計,獻計獻策。

教師帶學生去參觀、考察家鄉的特色農莊。考察結束后,學生課堂上對考察結果進行分組展示、匯報。例如,有的小組以“現代農業發展的趨勢——以‘曹山慢城’為例略窺現代農業發展趨勢之農業+旅游”為主題,為家鄉茶農業的發展獻計獻策。小組之間互相進行評價,教師總結。

在這一環節,學生實地考察并制作課件,為家鄉農業的發展提出建議。通過實踐引起思考,思考又促進實踐,提升了學生獲取信息、調用信息、發現問題、提出問題以及產生創意解決實際問題的能力。

(三)總結

學生的現實生活與農產品密切相關,但是學生對農業生產過程非常陌生。溧陽的自然環境適合農業的多樣化發展,也適合茶樹的種植。同時,溧陽聲名遠播的茶文化、成熟的茶葉品牌營銷等一系列產業鏈背景,也給本節課創新教學策略和內容提供了契機,激發了學生學習的興趣,降低了學生自主學習的門檻,培育了學生的地理實踐力。

本節課教師在課前使用極課等軟件,預測學情、厘定關鍵問題,指導學生通過考察、實驗、調查等形式了解學習內容;課堂上通過運用視頻、圖片,有條件的情況下進行研學旅行,給學生親身體會與感悟創造了機會;指導學生運用快剪輯、愛剪輯等手機軟件鞏固和展示學習成果,多方面提高了學生的地理實踐力。

三、反思與結論

傳統的教學方案往往離學生的生活實際較遠,在新課改的背景下,教師要能夠大膽取舍教學內容。另外,教師在緊扣新課標的情況下,要對教學方法進行創新,拉近教學與學生生活的距離。人文地理的教學設計要能夠圍繞某一主線,從生活化的簡單情境到其他復雜情境,以同一情境貫穿整個教學,設計出具有梯度性的問題鏈,串聯并支撐多個知識點,使學生展開系統學習,實現思維的進階。最后,教師可以立足于鄉土資源培養學生的家國情懷,讓學生用地理的眼光欣賞世界;讓地理課成為教師與學生、與地理的美好遇見。