論國家文化公園:邏輯、源流、意蘊

李飛 鄒統(tǒng)釬

[摘? ? 要]國家文化公園是在民族復興、文化強國和旅游發(fā)展的復調背景下,由我國提出的新概念,是大型文化遺產保護的新模式和優(yōu)秀文化展示的新方式。國家文化公園建設剛剛起步,理論探索尚處于初級階段,由于沒有成熟經(jīng)驗可供借鑒,因此在建設之初,討論并理解國家文化公園的若干理論問題顯得十分必要。文章對國家文化公園的邏輯根源、理論源流和多重意蘊進行分析和論證。通過概念解構得知,政治、文化、組織管理3股邏輯力量分別在塑造國家象征、促進全民族文化認同、建設多功能/公益性/大尺度線性空間方面促使國家文化公園概念最終確立。這一概念的理論源流主要有3條:歐洲文化線路、美國遺產廊道和我國線性文化遺產,其各自的理論貢獻分別有所側重,共同推動國家文化公園理論完善。國家文化公園的多重意蘊包括體現(xiàn)“共同體思想”的價值意蘊、體現(xiàn)“正義-平等-秩序”的倫理意蘊和體現(xiàn)“天下觀”的空間意蘊,它們“三位一體”地詮釋了國家文化公園的價值和內涵。此外,文章還討論了國家文化公園的本質屬性、其與國家公園的關系,并對其未來發(fā)展進行展望。

[關鍵詞]國家文化公園;線性文化遺產;遺產旅游;理論源流;遺產價值

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2021)01-0014-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.01.007

引言

國家文化公園概念的提出是中國遺產話語在國際化交往和本土化實踐過程中的創(chuàng)新性成果,也是中國在遺產保護領域對國際社會作出的重要貢獻1。19世紀后期,為對抗“現(xiàn)代主義”對傳統(tǒng)文化的破壞2,歐洲國家開始將遺產保護對象由藝術品擴展到建筑物,旨為尋找在工業(yè)發(fā)展和新城市建設中所失去的“民族身份”,延續(xù)文化血脈。兩次世界大戰(zhàn)后,人們警醒于無數(shù)的歷史和藝術紀念物、教堂、建筑、古老城鎮(zhèn)及藝術珍品被摧毀的殘酷事實,為重塑民族精神、尋求國家身份認同,各國對自身的國家遺產和民族遺產倍加珍視,遺產保護空間范圍也從單體建筑向集群式遺產、大遺址、文化街區(qū)、歷史城鎮(zhèn)、文化線路逐步擴大。近年,隨著歐洲文化線路(cultural Route)[1]和美國遺產廊道(heritage corridor)[2]保護理念的引入,我國跨區(qū)域、跨文化、跨古今的大型線性遺產研究關注度快速提升,且線性文化遺產的多元化功能亦愈發(fā)強勢地得以表現(xiàn)。如國家“一帶一路”倡議的文化基底正是絲綢之路和海上絲路這兩條線性文化遺產,該倡議已成為習近平新時代中國大國外交思想的精神指向;又如京杭大運河與絲綢之路于2014年同時入選《世界遺產名錄》,其對不同地域的文化聯(lián)結、民族情感的追憶與煥發(fā)、區(qū)域經(jīng)濟的平衡發(fā)展、國民身份認同與國際友好交往均體現(xiàn)出強大的正向功用。

在民族復興、文化強國、旅游發(fā)展的復調背景下,2017年1月,中共中央辦公廳和國務院辦公廳發(fā)布的《關于實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》中明確提出“規(guī)劃建設一批國家文化公園,成為中華文化重要標識”;同年5月,《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》再次提及上述內容。經(jīng)過兩年多的研究甄選,2019年7月,中央全面深化改革委員會第九次會議審議通過了《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,從此,國家文化公園建設正式展開。2020年10月,黨的十九屆五中全會后,黃河加入國家文化公園建設行列1。文化旅游領域學者對國家這一戰(zhàn)略行動及時研究跟進,從國家文化公園建設和管理角度提出諸多有益觀點[3-6]。但目前研究成果尚未涉及國家文化公園的若干深層問題:為什么要提出國家文化公園概念,其邏輯根源是什么?不同邏輯力量如何相互作用、協(xié)同演進?國家文化公園的理論源流是什么,它們各自對國家文化公園有何理論貢獻?國家文化公園有著怎樣的價值意蘊、倫理意蘊和時空意蘊,意蘊之間如何關聯(lián)?國家文化公園的本質屬性是什么,它與相關概念(如國家公園)如何區(qū)別?未來國家文化公園是否會建立更廣泛的概念體系,其下是否會有若干分類?這些問題是國家文化公園建設、管理、效能發(fā)揮的基礎,只有明晰才能理解國家文化公園的定名初衷,并為當下建設和后期管理提供學理依據(jù),國家文化公園(體制)也才能真正成為中國向世界輸出的大型文化遺產保護與管理新模式。

1? ? 邏輯

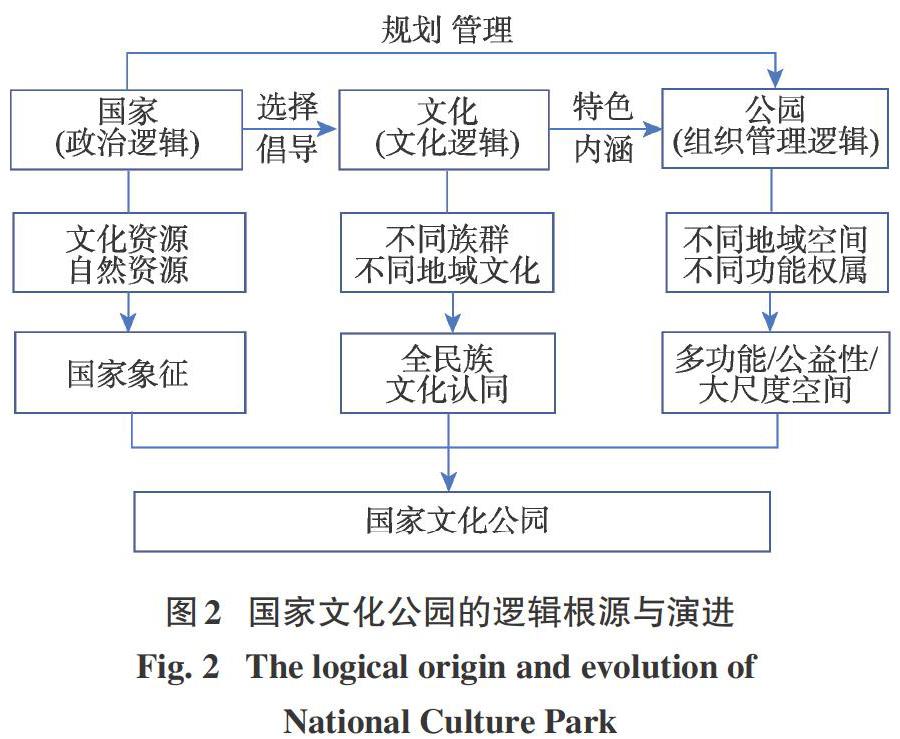

國家文化公園由國家、文化和公園3個詞語組成。國家代表著頂層設計,展示宏觀格局(政治根源);文化體現(xiàn)了本質屬性,強化情感關聯(lián)(文化根源);公園則是權屬表達和空間限定,擁有復合功能(組織管理根源)。在概念解構的基礎上,可從以上3方面探究國家文化公園的邏輯根源。

全球化超越國家和民族界限,產生區(qū)域性或世界性的超國家主義意識,消解了國家的功能和權威[7],構成了國家政治治理的合法性危機,歐盟國家表現(xiàn)得尤為明顯。現(xiàn)代主權國家需要利用國家資源使公民對國家產生依賴感、認同感和歸屬感[8],這里所言及的國家資源是指歷史文化資源和自然資源(今多表現(xiàn)為旅游資源),而非政治強制力。在這一政治邏輯影響下,通過文化建設推動國家資源向“國家象征”轉化,國家文化公園正是我國政府依托深厚的歷史積淀、磅礴的文化載體和不屈的民族精神構建的新的中國國家象征,對內作為國家認同的重要媒介,對外成為中國印象的重要代表者,通過外交途徑塑造中國積極正面的國家形象[9]。面對全球化發(fā)展,國家文化公園體現(xiàn)兩層立意:其一,民族化和本土化,服務于中華民族復興和中國夢的實現(xiàn);其二,國際化和普世化,探索建立大型文化遺產保護利用模式,促進世界異文化之間的交往和文化多樣性的保有與存續(xù)。

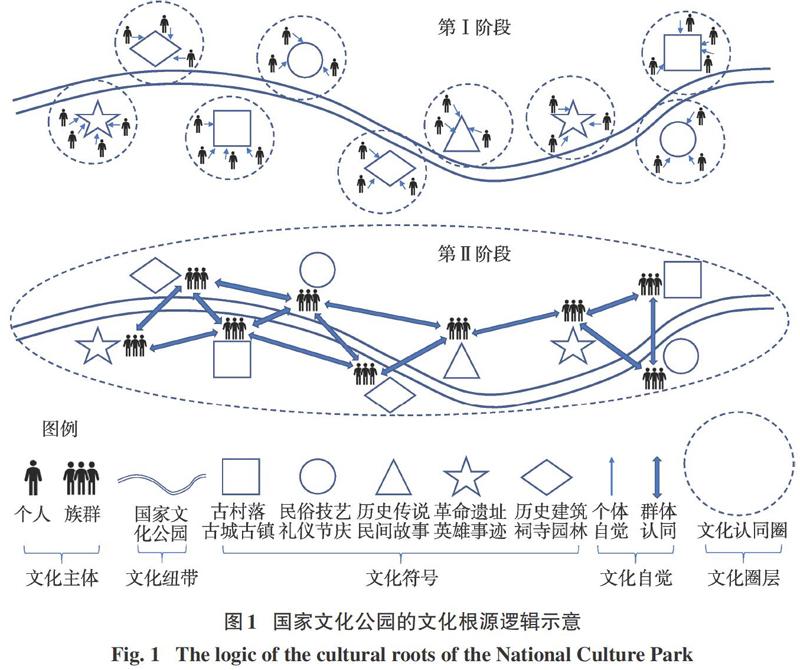

兩層立意殊途同歸于文化認同,即引發(fā)對國家文化公園的文化邏輯根源的思考。文化認同的前提與基礎是文化自覺,文化自覺是人們對民族文化基因的認識[10],文化基因又需要文化符號為載體以使其表現(xiàn)和傳遞,或內化于人的內心之中需要喚醒和覺悟。依此邏輯逆推,人們對文化符號的認可度越高,文化符號的感召力越強,最終形成的文化認同程度就越高,圈層就越廣,國家和民族的凝聚力就越強。為使抽象邏輯具象化,輔以圖示(圖1)。

在國家文化公園提出以前(第Ⅰ階段),不論長城、大運河還是長征故道和黃河,在其沿線分布著眾多名稱各異的文化遺產和不同民族、不同習俗,甚至不同族群信仰的人。個體的人作為文化主體,其內在的文化基因與當?shù)乇晃幕査奈幕蛲ǔ>哂懈叨纫恢滦裕@是由文化的地緣性所決定的,因為文化符號作為地緣文化的顯性表征,通常是當?shù)厝耸来奈幕茏鳌倪@一點來說,當?shù)厝宋幕杂X過程就是通過外在的物化符號喚醒自身對本地文化的認同感。當越來越多的當?shù)厝苏J同自身文化并發(fā)現(xiàn)他們所具有的文化一致性后,便會產生地域認同或族群認同,從而形成地域性的文化認同圈。從歷史發(fā)展來看,這些分散的文化認同圈大多時候不會主動地相互融合,甚至還可能產生對立和沖突。

國家文化公園的提出和建設(第Ⅱ階段)為不同的地域性文化認同圈提供了一個統(tǒng)一而宏大的文化符號,它具有強大的文化感召力和包容性,將沿線眾多文化子系統(tǒng)中的文化符號(即文化遺產,包括物質文化遺產和非物質文化遺產)有機地聯(lián)結起來,使地域性文化符號在不改變其文化特色(文化基因)的前提下被納入國家文化公園這一文化遺產體系之中。在這一過程中,相鄰或相近族群之間會最先產生文化關聯(lián),形成文化諒解(如果先前有分歧)和認同。隨著線性空間內文化交流日益廣泛,當?shù)刈迦号c遠方族群之間也會產生文化關聯(lián),又分為間接關聯(lián)和直接關聯(lián)。間接關聯(lián)是由空間視角下的中間族群作為文化橋梁促成的;而直接關聯(lián)則是因國家文化公園的建設打造出全民族一致認同的文化符號(系統(tǒng)),成為聯(lián)結各地方、各族群人民文化血脈的紐帶,從而最終形成全民族的文化認同。

在這樣的文化邏輯下,國家文化公園的建設和發(fā)展一方面需要國家層面統(tǒng)一協(xié)調與謀劃(承接政治邏輯),另一方面也需要更加清晰的權屬表達和空間限定,“公園”二字應獲得深入解讀(導出組織管理邏輯)。公園的演化有兩條線索:一者,其字面上對應于中國古代的私家園林,公園一詞最早出現(xiàn)在《魏書·任城王傳》,其中有云“(元澄)又明黜陟賞罰之法,表減公園之地以給無業(yè)貧口”[11]。二者,從功能來看,公園緣起于歐洲近代園林藝術的進步、景觀民主化浪潮[12]和歐美現(xiàn)代城市建設的合流之中。當前,人們普遍將公園理解為:城市公共綠地的一種類型,由政府或公共團體建設經(jīng)營,供公眾游憩、觀賞、娛樂等的園林[13]。顯然,中西方對公園的傳統(tǒng)界定都不符合國家文化公園的空間范疇和功能期待,那么我們又將如何看待國家文化“公園”呢?

在此無法避開國家公園概念(后文詳論)。荒野是美國文化的基本元素[14],在美國文化中占有重要地位。19世紀后期美國開始關注荒野保護,其中一項措施便是建立國家公園(national park)1。基于荒野的自然屬性,美國國家公園成為民族主義者塑造國家認同、彰顯與歐洲不同的獨特精神價值的重要媒介。在空間上,美國國家公園覆蓋廣闊的荒野地帶;屬性方面,它強調公益性和全民所有;功能方面,它在保護原生荒野的同時,重點開展環(huán)境教育和觀光旅游活動。如今,世界上很多國家和地區(qū)都借鑒美國的國家公園管理模式對本土的自然環(huán)境和生物多樣性進行保護與利用(我國在進行10個國家公園試點建設的同時,于2017年提出建立中國國家公園體制)。國家文化公園在大尺度空間觀方面與國家公園是一致的,兩者都大大突破了傳統(tǒng)公園所指的私家園林和城市綠地的空間局限。然而,國家文化公園又與國家公園不同,它尋求公園內部的文化關聯(lián)性和主題一致性,從目前第一批3個國家文化公園試點來看,具有明顯的線性空間特征,且都是我國優(yōu)秀的線性文化遺產。“公園空間”被認為是神圣、宏大、寧靜的空間,是被國家“編排和設定”的空間[15],土地屬國家所有,只有國家政府才能對跨行政區(qū)的大尺度空間進行有效規(guī)劃與管理。此外,文化所具有的大眾屬性和公園所具有的全民屬性相疊加,強化了國家文化公園的公益性,它與營利性景區(qū)、公園相區(qū)別,是人們可自由進入的民族優(yōu)秀文化的弘揚之地、國家主流價值觀的呈現(xiàn)之所和全民休閑審美的公共空間,這也體現(xiàn)了國家文化公園所具有的復合功能。

由圖2可知,政治、文化和組織管理3股邏輯根源協(xié)同演進,在塑造國家象征、促進全民族文化認同、建設多功能/公益性/大尺度線性空間的目標指向下,共同構成了國家文化公園提出的邏輯成因,最終使其概念得以確立。

2? ? 源流

國家文化公園是根植于我國政治、文化、社會現(xiàn)實環(huán)境的大型遺產保護與利用的創(chuàng)新思想,發(fā)端于3條理論源流(歐洲的文化線路、美國的遺產廊道和中國的線性文化遺產),并在建設實踐中逐步完善,向普世性的文化遺產保護與管理模式轉化。從國家頒布的《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》來看,既體現(xiàn)出理論源流的形制和脈理(如選擇3個具有典型“線性”特征的國家文化公園作為建設試點,強調“呈現(xiàn)中華文化的獨特創(chuàng)造”,同時沒有忽略“人居環(huán)境、自然條件”,并提出“整體布局”和“跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調”的要求),又體現(xiàn)了對現(xiàn)有理論的創(chuàng)新和更為宏大的愿景(如重點建設4類主體功能區(qū)、系統(tǒng)推進5大基礎工程1,將國家文化公園打造成為中華文化的重要標志)。為更深入地理解國家文化公園的概念由來、特征屬性、現(xiàn)實功能及未來愿景,需對其3條理論源流進行分析與比較。

在文化線路的理論發(fā)展過程中,有3個關鍵性歷史節(jié)點:一是1987年歐洲委員會正式宣布實施“歐洲文化線路計劃”(Cultural Routes of the Council of Europe Programme);二是1998年在國際古跡遺址理事會(International Council on Monuments and Sites, ICOMOS)框架下成立文化線路國際科學委員會(International Scientific Committee on Cultural Routes, CIIC),專門負責文化線路類遺產的研究和管理,這標志著文化線路作為新型遺產得到國際文化遺產界的認同;三是,2010年歐洲委員會通過了《文化線路擴大部分協(xié)定》(The Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes),使文化線路參與者更加多元化,內容更加豐富。

在初始階段(1987—1998),文化線路伴隨著意識形態(tài)分歧和歐洲一體化發(fā)展2表現(xiàn)出明顯的政治和文化訴求。歐洲委員會提議恢復一條在歐洲統(tǒng)一進程中具有高度象征意義的文化線路——圣地亞哥·德·孔波斯特拉之路(Routes of Santiago de Compostela),希望通過這條承載著集體記憶、跨越邊界和語言障礙的文化線路為歐洲不同國家、不同民族尋求文化認同[16],以此推動政治經(jīng)濟一體化發(fā)展。這一階段從組織形式到管理體制雖不成熟,但是圣地亞哥·德·孔波斯特拉朝圣線路作為世界上第一條入選《世界遺產名錄》的文化線路遺產吸引了大量游客,獲得了歐洲天主教信眾的情感依附,為之后歐洲文化線路的理論發(fā)展和實踐奠定了基礎[17]。在發(fā)展階段(1998—2010),文化線路的概念內涵、功能標準得到不斷豐富。CIIC伊比扎會議(1999)第一次明確提出,任何文化線路都有其依賴的自然地理環(huán)境和(物質與非物質)構成要素[18];國際古跡遺址理事會受世界遺產委員會委托修訂《實施〈保護世界文化與自然遺產公約〉操作指南》(2005)(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention),簡稱《操作指南》,對文化線路的定義、標準進行了明確規(guī)定,并將文化線路列為4種分類遺產之一[19];而后,《文化線路憲章》(2008)闡述了文化線路的理論內涵和作為遺產類型進行保護的意義與價值[20]。這一階段除強調歐洲共同價值觀和區(qū)域共識以外,還認為文化線路應當是文化旅游和文化可持續(xù)發(fā)展的引領者,線路主題要有利于旅行社開發(fā)旅游產品,此時文化線路帶有明顯的經(jīng)濟功能。進入成熟階段(2010—2020)后,文化線路被視為具有文化和教育特征的遺產與旅游聯(lián)合框架[21],為歐洲以外的國家(如地中海周圍國家)開啟了合作的可能性[22]。但仍然側重于對歐洲統(tǒng)一具有象征意義的主題、歷史和文化的挖掘,通過主題化的旅游線路和文化項目,保護多種類型遺產的同時發(fā)展旅游經(jīng)濟。文化線路的理論研究在這一時期也進入高潮,集中于分類研究(如鐵路[23]、運河[24]、朝圣線路[25]等)和旅游相關研究(如經(jīng)濟促進[26]、生態(tài)保護[27]、可持續(xù)發(fā)展[28-29])。

遺產廊道與文化線路不同的是,它根植于美國廣袤的自然環(huán)境中,是美國荒野保護、綠道運動、國家公園功能擴展、地方性文化自覺等多重因素作用的產物。遺產廊道沒有關于國家或國際層面的“統(tǒng)一”“認同”等政治訴求,也沒有“國家象征”的意味,而更多地表現(xiàn)為“擁有特殊文化資源集合的線性景觀,通常帶有明顯的經(jīng)濟中心、蓬勃發(fā)展的旅游、老建筑的適應性再利用、娛樂及環(huán)境改善”等特征[30]。由于美國歷史較短、文化積淀相對淺,難以形成大空間跨度的線路型文化遺產(除66號公路外),而單體遺產和具有歷史意義的紀念物此時就顯得尤為珍貴,所以,政府愿意劃出大量的自然空間用于串聯(lián)和保護這些擁有一定文化內涵的遺產和文物。

遺產廊道是國家遺產區(qū)域(national heritage areas)中的子類,從屬于美國國家公園體系1。相對于狹義的國家公園而言,遺產廊道強調對廊道歷史文化價值的整體認識,利用遺產實現(xiàn)經(jīng)濟復興,并解決景觀雷同、社區(qū)認同感消失和經(jīng)濟衰退等問題[31]。這表明遺產廊道的核心目標是幫助沿線地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,實現(xiàn)目標的途徑是遺產保護,該做法的溢出效應是美化自然環(huán)境、豐富人文景觀和形成社區(qū)認同。從1984年美國國會指定第一條國家遺產廊道(伊利諾伊和密歇根運河國家遺產廊道)以來,30多年中遺產廊道的保護和關注對象在悄然發(fā)生改變,從對景物和實體空間的保護,逐漸轉移到關注人的生存和發(fā)展,尤其對地方少數(shù)族群和民族文化給予了更多的關注,同時特別強調遺產教育和遺產旅游對于地方發(fā)展的重要意義。嘎勒·吉奇文化遺產廊道(Gullah Geechee Cultural Heritage Corridor)成為國家遺產區(qū)域的時間較短,它跨越北卡羅來納、南卡羅來納、佐治亞和佛羅里達4個州的沿海地帶,有較為明確的邊界,并由地方非政府組織進行管理。管理者通過與學校、圖書館、文化遺址、博物館和社區(qū)團體合作,開發(fā)教育和展示項目(如舉辦有關嘎勒·吉奇歷史和文化的演出),免費向游客開放。此外,還建立旅游網(wǎng)站(visitgullahgeechee.com)為潛在游客提供遺產廊道沿線所有遺產點和民族傳統(tǒng)節(jié)日的旅游信息。由此可見,遺產廊道不僅完全繼承了其“家族體系”的“公園”屬性,扮演著旅游目的地的角色,而且通過對沿線文化元素的保護使得本身原不屬于“遺產”的線性空間越來越具有文化氣息2。這種情況也反映在學術研究層面,遺產廊道研究已經(jīng)從早期的景觀生態(tài)學拓展開來,成為文化遺產和旅游研究的重要內容,當然,這與遺產廊道理論的世界性傳播關系密切。

近年來,在我國的線性文化遺產研究中,遺產廊道和文化線路是重要的理論借鑒。一方面,研究者引入西方概念與理論進行分析解讀,嘗試與本土化實踐相結合,另一方面,也將眾多線性文化遺產本土概念進行拓展性研究和理論挖掘,共同成就了如今線性文化遺產研究的火熱局面。其主要原因有二:第一,我國線性文化遺產眾多,它們形成于各個時代、囊括各種類型,而且各具特色,代表了中國燦爛的文明,是我國文化遺產中的精華[32],對其研究具有重要的歷史文化價值和作為旅游吸引物的當代現(xiàn)實功能;第二,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和國際影響力提升,在文化和精神層面尋求與世界大國地位相匹配的系統(tǒng)化文化符號已成為中華民族復興過程中的特殊訴求,文物和單體遺產已不足以承擔如此宏偉的歷史使命,因此,擁有龐大體量和多時空維度的大型線性文化遺產自然成為中國社會關注的焦點。

除源于歐美的文化線路和遺產廊道兩概念? ? 以外,我國線性文化遺產還多以線路遺產、廊道遺產、文化走廊、文化廊道等出現(xiàn)在研究中3,還有相當一部分研究直接以線性文化遺產的本名出現(xiàn),如絲綢之路[33-35]、(京杭)大運河[36-38]、長城[39-40]、茶馬古道[41-43]、長江三峽[44-46]、滇越鐵路[47-49]、藏彝走廊[50-52]、劍門蜀道[53-54]、徽杭古道[55-56]、唐蕃古道[57-58]、川鹽古道[59]、百越古道[60-61]、川黔驛道[62]、浮梁茶道[63]、嶺南走廊[64]、長征線路[65-66]、北京城中軸線[67-69]等,其中,長城、大運河和長征線路已成為國家文化公園建設試點,其他或可作為未來備選。線性文化遺產主要研究內容有4個方面:第一,線路走向與空間結構研究,這是線性文化遺產研究的基礎性工作,是從歷史地理學視角為線性文化遺產進行時空界定的過程,很多歷史學者、民族學者和文化學者在這方面作出了貢獻。第二,功能與價值研究,交通線路、軍事工程、水利工程與重大歷史事件在中華五千年文明發(fā)展過程中對中國經(jīng)濟、社會、文化的發(fā)展起到了至關重要的作用[70]。第三,民族交往與文化傳播研究,線性文化遺產的跨區(qū)域分布特征使之成為民族交往的通道和文化交流的紐帶,隨著人在線性空間的移動和交往實現(xiàn)文化擴散與交流。第四,遺產保護與旅游研究,對線性文化遺產本身以及沿線各種類型遺產進行統(tǒng)一保護與聯(lián)合開發(fā),通過發(fā)展旅游業(yè)促進文化遺產的傳承和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。這些國內成果為國家文化公園提供了最直接的研究參考,推動了國家文化公園的概念創(chuàng)新,為其建設發(fā)展做了充分的理論準備和路徑探索。

綜上,文化線路、遺產廊道、線性文化遺產作為國家文化公園的3條理論源流,它們各自生發(fā)的政治、經(jīng)濟、文化、社會和環(huán)境不同,所以三者對國家文化公園的概念形成及理論體系構建的貢獻點也各有側重(圖3)。我國有著與歐洲同等厚重的文化積淀和多樣的民族文化,同時有著略大于美國的統(tǒng)一遼闊疆域,歐美關于大尺度空間下的遺產保護利用理論、管理運行模式,與我國本土化的理論探索和實踐相結合,共同構成國家文化公園的重要理論基礎。誠然,盡管目前4個國家文化公園均是線性文化遺產,但是國家文化公園的概念似乎更加廣泛,那么概念辨識層面,未來一定不限于線性文化遺產。因此,國家文化公園理論源流將在實踐中被逐步豐富,并在未來研究中得到更為精準的解讀。

3? ? 意蘊

立足中華文化之根基、借鑒西方管理之經(jīng)驗,恰好體現(xiàn)了國家文化公園蘊含的中國智慧和世界情懷。國家文化公園將本土化與世界性相融通,將傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文明相聯(lián)結,將單體遺產和地方性文化納入擁有統(tǒng)一主題的國家遺產體系之中,其中蘊含著豐富的價值意蘊、倫理意蘊和空間意蘊,對此解讀有利于深刻理解國家文化公園的價值和內涵。

國家文化公園是黨的新一代領導集體“共同體思想”在文化和旅游領域的創(chuàng)新和實踐。從國際層面來說,“全人類有著共同的價值共識,應謀求世界各國發(fā)展的最大公約數(shù),構建全人類的命運共同體”[71]。推演至國內層面可如此表達:中國人民有著共同的價值共識,應謀求全國各族人民發(fā)展的共同利益,構建中華民族命運共同體。“共同體”是馬克思主義的一個重要研究范疇,具有多重意蘊,它既是一種“生活共同體”,又是一種“價值共同體”,更是一種“命運共同體”[72]。國家文化公園在“生活共同體”(地域性文化圈)基礎上,依靠線性文化遺產的文化聯(lián)通性,凝聚不同地域或不同族群的價值共識,形成“價值共同體”,再通過遺產教育和遺產旅游實現(xiàn)價值引領和價值共享,在遺產命運、民族命運與國家命運之間建立密切關聯(lián)。由此可見,國家文化公園的提出使得線性文化遺產從原先意象式的松散集合轉向功能性的有機整體,即從“抽象的共同體”走向“真正的共同體”1,并彰顯出社會主義核心價值觀的兩種品格——體現(xiàn)人文精神的時代特征和贏得社會中大多數(shù)人的認同[73]。這僅是從“社會-文化”角度而言,此外,國家文化公園還從“人-自然-文化”角度詮釋了“生命共同體”思想。“生命共同體”以人與自然的關系為邏輯起點,內在蘊含人與自然相互依賴、相互作用且相互影響的辯證關系[74],“兩山論”1完好表達了這組辯證關系,現(xiàn)已成為各地旅游發(fā)展和生態(tài)保護的指導思想。自然環(huán)境作為國家文化公園的強大“背景板”和重要的遺產組成部分不可忽略。從國家文化公園的“人-自然-文化”機理來說,長城、大運河、長征線路、黃河這些寶貴的線性文化遺產既是中國人民勤勞智慧和不屈精神的文化象征,同時也是人面對嚴酷的自然環(huán)境(或地形復雜或漫長跨度或極端氣候)不斷改造、不斷與之調和的產物。所以,“人與自然是生命共同體,人類必須尊重自然、順應自然、保護自然”[75],國家文化公園正是人與自然相生相伴、和諧共處的大型遺產公共空間。

為了更清晰地說明國家文化公園人與自然的關系,這里引入生態(tài)倫理思想。在這方面國家文化公園與國家公園具有一致性,兩者都可被視為“人與自然簽訂的契約”[76]。這個“契約”是在協(xié)調人類游憩利用與自然保護之間的平衡[77],既保證了人擁有走近自然、觀賞自然、親近自然的權力,也保證了自然環(huán)境受到良好管理而免遭不當人類活動的破壞。除生態(tài)倫理外,國家文化公園與國家公園不同的是,國家文化公園還蘊含著個人與自身、個人與他人/群體、個人與社會多重倫理關系。第一層個體倫理——個人與自身(追求道德與正義)。作為倫理主體的人可能是當?shù)厝艘灿锌赡苁锹糜握撸慈祟悓W研究中的“我者”和“他者”)。當?shù)厝嗽趪椅幕珗@宏觀文化格局中,通過不斷搜尋自身的文化記憶,提升文化自覺,經(jīng)過群體認同和整體融入過程實現(xiàn)對國家文化公園所代表的整條線性文化遺產體系的認同感和歸屬感,并在優(yōu)秀文化的浸潤中修身立德。旅游者或因對國家文化公園所蘊含文化的熱愛,或因對當?shù)刈匀画h(huán)境的向往,或因對民風民俗的探究心理而產生旅游活動,旅游活動將“賦予其精神世界的啟發(fā)和慰藉,體驗到個體的生命力并促進德性的激發(fā)和培養(yǎng)”[78]。第二層人(群)際倫理——個人與他人/群體(追求平等與仁愛)。首先,繼續(xù)上面“我者”和“他者”的討論。作為國家文化公園地緣意義上的主人,當?shù)厝藭阎幕院栏校ú⒎菑妱菸幕膬?yōu)越感)禮貌而友善地面對旅游者的到訪,受到熱情禮遇的旅游者也須尊重當?shù)厝说奈幕蜕罘绞剑錾菩新糜握吆拓撠熑蔚穆糜握撸p方平等交往。其次,人(群)際倫理還體現(xiàn)在國家文化公園框架下不同地域、不同文化圈層之間的關系。國家文化公園容納眾多子文化或在空間上分為若干區(qū)段(如大運河江蘇段可分為楚漢文化、淮揚文化、金陵文化和吳文化4個風格不同的區(qū)段),這些子文化或空間區(qū)段不是孤立絕緣的,它們都從屬于一個龐大的遺產體系,有著共同的文化形象和統(tǒng)一的名稱(京杭大運河),所以,國家文化公園是子文化或不同地域之間平等交流、共生共存的基礎與紐帶。第三層社會倫理——個人與社會(追求責任與秩序)。現(xiàn)代社會倫理構建應該在個性自由與社會規(guī)范之間尋求辯證統(tǒng)一[79]。對于國家文化公園來說,既保護地方文化的多樣性、尊重當?shù)鼐用裆媾c發(fā)展權利,地方和個人也應在文化認同和價值共識的基礎上與國家文化公園形成“命運共同體”。通過個體責任的履行達到和諧的社會秩序。良好的社會秩序又會保障個人和地方利益的實現(xiàn),進而形成良性循環(huán)局面。國家文化公園的全民屬性和公益性充分體現(xiàn)了對于優(yōu)秀文化的制度安排,是現(xiàn)代社會為文化遺產保護與旅游活動營造的良好秩序,個人和地方文化在這一社會秩序下也將得到更多的關注和公平發(fā)展機會。

上面所提到的“社會”是涉及人、文化和制度等相關范疇并可能無限延展的空間,與中國傳統(tǒng)文化思想中的“天下”有著相似的表征意義,與其說“天下”是“社會”更具開放性和包容性的變體,不如將其視為中國傳統(tǒng)文化中樸素的空間哲學。中國傳統(tǒng)的“天下觀”包含著古代中國人對地理空間和權力空間的世界想象[80],也影響著現(xiàn)代國家治理在各個領域的制度決策。國家文化公園作為遺產保護模式和文化展示方式的創(chuàng)新,向人們傳遞了它的宏大空間意象2。它串聯(lián)起眾多的行政區(qū)、民族聚居區(qū)、地方文化系統(tǒng)以及各種類型的自然資源,可謂一幅“生動呈現(xiàn)中華文化獨特創(chuàng)造、價值理念和鮮明特色”的大型實景畫卷。相較于傳統(tǒng)旅游目的地和文化遺產地(風景名勝區(qū)、世界文化遺產、古城古鎮(zhèn)等)的地方性格局而言,國家文化公園正在為我們營造一種“天下”意境,讓國民意識到中華文化在形式上“多元一體”“和而不同”,在氣度上“汲古慧今”“兼收并蓄”。隨著國家文化公園未來走向制度化、標準化,這些不同時期、不同文化內涵、不同線路走向和空間結構的線性文化遺產會越來越多地被納入國家文化公園系統(tǒng)(如前文列舉),從而形成中國國家文化公園網(wǎng)絡化空間格局。在國際舞臺上,中國國家文化公園一方面?zhèn)鬟f“中國印象”,傳播中國文化,向世人展示中華民族軟實力,吸引國外潛在旅游者;另一方面為其他國家先行探索并適時輸出一種全新的大型遺產發(fā)展模式,普惠于世,在中華國力與日俱增的時代履行“達則兼濟天下”的大國使命。從而真正讓國家文化公園所蘊含的“天下觀”空間意蘊與“命運共同體”價值意蘊、“正義-平等-秩序”倫理意蘊,實現(xiàn)“三位一體”式發(fā)展(圖4)。

4? ? 結論與討論

民族復興、文化強國、旅游發(fā)展是國家文化公園提出的3個重要的時代背景,它們從“國家”“文化”和“公園”3個詞語脈絡進行概念建構,其邏輯根源分別表現(xiàn)于政治、文化和組織管理方面。在塑造國家象征、促進全民族文化認同、建設多功能/公益性/大尺度線性空間的目標指向下,3股邏輯力量協(xié)同演進,最終使國家文化公園概念得以正式確立。國家文化公園概念的理論源流主要有3條,其各自的理論貢獻又分別有所側重。歐洲文化線路理論重點強調了身份識別和文化認同對于政治統(tǒng)一的意義,跨越不同民族國家的大型線路遺產是不同地域間的聯(lián)系紐帶,對其認定和管理由歐洲聯(lián)合權力機構負責與協(xié)調。美國遺產廊道從屬于國家公園體系,重視景觀質量和環(huán)境保護,同時對遺產區(qū)域內的人和文化要素給予關注,擁有完整的評價體系,是美國政府重要的公益事業(yè)。線性文化遺產是我國本土化概念,多年的研究成果直接推動了國家文化公園概念創(chuàng)新,為其建設發(fā)展做了充分的理論儲備。在國家文化公園創(chuàng)新概念中還內化著多重意蘊——體現(xiàn)“共同體思想”的價值意蘊、體現(xiàn)“正義-平等-秩序”的倫理意蘊和體現(xiàn)“天下觀”的空間意蘊,三者相生相融,“三位一體”地詮釋了國家文化公園的價值和內涵。在闡述國家文化公園邏輯、源流和意蘊的過程中,還有幾個問題懸而未明,在此略做討論,一并為研究展望。

第一,屬性問題。名稱和理論源流都透露出國家文化公園具有多重屬性。比如,緣于國家頂層設計和全民所有的公共物品屬性,依托大型線性遺產文化基底打造的文化屬性,基于國家形象展示和文化軟實力提升的政治屬性,以精神傳承和文化保護為目的的遺產屬性,以環(huán)境為背景倡導人與自然和諧的自然屬性,以大眾休閑和旅游活動為形式的游憩屬性等。這些是國家文化公園從不同角度體現(xiàn)出的屬性,可被歸入政治、經(jīng)濟、文化、自然等總屬之中。那么它的本質屬性是什么?這個問題之所以關鍵,是因為它將決定國家文化公園的建設導向和未來的功能發(fā)揮。本文認為,國家文化公園本質屬性是大眾性。“國家”“文化”和“公園”所引發(fā)的3股邏輯均體現(xiàn)了大眾性,并最終交匯、歸結為大眾性。理由有三:其一,國家是站在全體人民的立場上為國家文化公園定名并倡導其建設的,這是“以人民為中心”執(zhí)政理念的體現(xiàn);其二,文化是屬于大眾的,無論是地方性的文化,還是全民族文化,都屬于人民大眾,文化共識和價值共識的主體也是人民大眾;其三,公園是公共空間,屬于全民所有,具有全民屬性。因此,只有從大眾性出發(fā)理解、建設和管理國家文化公園,才符合國家文化公園的初衷,才能使其功能得到最大化的發(fā)揮。

第二,與國家公園的關系問題。從國家文化公園提出開始,這個問題就一直存在,而且還將繼續(xù)存在下去,因為兩者關系隨著人們認識的進步、管理科學化水平的提高和人、自然、社會之間主要矛盾的變化而不斷調整。總的來說,兩者的關系是既有聯(lián)系,又有區(qū)別(文中多處提到),在此對兩者差異做幾點說明。首先,兩者起源不同。國家公園概念緣起于美國對“荒野”的保護;國家文化公園概念是中國首先提出的(截至目前國際英文文獻中沒有此項詞條記錄,如National Culture Park或National Cultural Park),緣起于中華民族文化自覺和建設文化強國的愿景。其次,兩者基因與目標不同。國家公園無論后來如何發(fā)展、如何被別國借鑒,始終堅持“自然”的基因,保護自然生態(tài)是國家公園的首要目標,我國國家公園體制也是借鑒他國經(jīng)驗并在這一理念下運行的;國家文化公園依托的載體是大型文化遺產,目標是通過遺產教育和文化旅游實現(xiàn)文化認同和文化傳承,其擁有強大的“文化”基因。再次,兩者并非包含關系。國家文化公園和國家公園是兩套獨立運行的管理系統(tǒng)(或體制),目前都處于試點建設和理論探索階段。后者由于國際經(jīng)驗較完備且國內實踐略早,所以其初始形態(tài)與未來走向相對明確。而對于前者來說,我國是發(fā)起者和引領者,雖有相關理論經(jīng)驗,但如何在大時空跨度的文化遺產基礎上進行富有“公園”形制和意義的建設,還需要更多的理論論證和實踐摸索。

第三,未來如何?這是一個展望式話題,具有預測性質。基于前文對國家文化公園概念成因的分析,以及對其價值和功能的闡述,我們希望國家文化公園在科學論證和深度文化挖掘的前提下,盡早盡好地建成并發(fā)揮其應有功能。就其發(fā)展走向來說,存在幾方面的可能性:第一,未來國家文化公園的本底選擇應會突破線性文化遺產,那些對中華文明和民族精神有重大價值的文化遺產(如大遺址類,包括現(xiàn)有的國家遺址公園)均可能被納入國家文化公園體系。第二,在建設過程中,雖然各地依據(jù)不同文化特色和歷史事件打造不同主題的景觀和相關文化產品,但具有共識性的標識系統(tǒng)會將大尺度空間的形象統(tǒng)一起來,形成國家文化公園整體IP,使相對同質化的資源從競爭走向聯(lián)合。第三,通過理論探索與實踐逐漸形成我國國家文化公園體制,制定科學、公平、嚴格的遴選標準和認定程序,建立監(jiān)督機制,提高服務和管理水平,在國際化交流與推廣過程中不斷完善。此外,國家文化公園還要避免某些歷史問題再現(xiàn),比如將其作為政績工程一味求大求全,因準入過寬導致名稱泛濫,借金字招牌大搞商業(yè)開發(fā),多頭管理造成無序競爭與資源浪費等。這又涉及國家文化公園的另一組話題,即象征、制度、建構——基于文化象征性的國家文化公園概念擴展問題、基于科學制度的國家文化公園管理和游憩利用問題、基于體系建構的國家文化公園空間組織和功能發(fā)揮問題。望業(yè)內同仁多多投入國家文化公園的研究中,共促其發(fā)展壯大,謹以此文拋磚引玉。

參考文獻(References)

[1] 李偉, 俞孔堅.世界遺產保護的新動向——文化線路[J].城市問題, 2005, 24(4): 7-12. [LI Wei, YU Kongjian. New direction in the conservation of world heritage: Cultural routes[J].Urban Problems, 2005, 24(4): 7-12.]

[2] 王志芳, 孫鵬.遺產廊道—— —種較新的遺產保護方法[J].中國園林, 2001, 17(5): 85-88. [WANG Zhifang, SUN Peng. Heritage corridors: A comparatively new protection and conservation method of heritages[J].Chinese Landscape Architecture, 2001, 17(5): 85-88.]

[3] 鄒統(tǒng)釬.國家文化公園管理模式的國際經(jīng)驗借鑒[N].中國旅游報, 2019-11-05(003). [ZOU Tongqian. The international experience of National Cultural Park management model[N].China Tourism News, 2019-11-05(003).]

[4] 鄒統(tǒng)釬.國家文化公園建設與管理初探[N].中國旅游報, 2019-12-03(003). [ZOU Tongqian. On the construction and management of National Cultural Park[N].China Tourism News, 2019-12-03(003).]

[5] 吳麗云.國家文化公園建設要突出“四個統(tǒng)一”[N].中國旅游報, 2019-10-23(003). [WU Liyun. “Four Unification” should be highlighted in the construction of National Cultural Park[N].China Tourism News, 2019-10-23(003).]

[6] 吳麗云.長城國家文化公園建設應強化五項內容[N].中國旅游報, 2020-01-13(A01). [WU Liyun. The construction of the Great Wall National Cultural Park should strengthen five contents[N].China Tourism News, 2020-01-13(A01) .]

[7] 郭麗雙, 付暢一.消解與重塑: 超國家主義、文化共同體、民族身份認同對國家身份認同的挑戰(zhàn)[J].國外社會科學, 2016, 39(4): 37-45. [GUO Lishuang, FU Changyi. Dispelling and reshaping: The challenges of supranationalism, cultural community and national identity to national identity[J].Social Sciences Abroad, 2016, 39(4): 37-45.]

[8] 殷冬水.國家認同建構的文化邏輯——基于國家象征視角的政治學分析[J].學習與探索, 2016, 38(8): 74-81. [YIN Dongshui. The cultural logic of the construction of national identity: Political analysis from the perspective of national symbols[J].Study & Exploration, 2016, 38(8): 74-81.]

[9] 李飛.論旅游外交: 層次、屬性和功能[J].旅游學刊, 2019, 34(3): 113-124. [LI Fei. Tourism diplomacy: Levels, attributes and functions[J].Tourism Tribune, 2019, 34(3): 113-124.]

[10] 姚文帥.文化基因: 國家認同價值生成的邏輯[J].學術界, 2016, 31(9): 184-190. [YAO Wenshuai. Cultural memes: The logic of value generation in national identity[J].Academics, 2016, 31(9): 184-190.]

[11] 北齊.魏書(第二冊卷一九中)[M].北京: 中華書局, 1997: 473. [Beiqi. Wei Book 2(Vol.1 19th) [M].Beijing: Zhonghua Book Company, 1997: 473.]

[12] 高科.荒野觀念的轉變與美國國家公園的起源[J].美國研究, 2019, 33(3): 8; 142-160. [GAO Ke. The changing of the wilderness idea and the origin of the U.S. National Parks[J].The Chinese Journal of American Studies, 2019, 33(3): 8; 142-160.]

[13] 于友先.中國大百科全書(第二版第七卷)[C].北京: 中國大百科全書出版社, 2009: 540. [YU Youxian. Encyclopedia of China the (the 2nd Edition, Vol. 7)[C].Beijing: China Encyclopedia Publishing House, 2009: 540.]

[14] NASH R. Wilderness and American Mind the (the 4th Edition)[M].New Haven: Yale University Press, 2001: 1.

[15] 向微.法國國家公園建構的起源[J].旅游科學, 2017, 31(3): 85-94. [XIANG Wei. A study of the origin of French National Parks creation[J].Tourism Science, 2017, 31(3): 85-94.]

[16] Council of Europe. The Santiago de Compostela Declaration[EB/OL].[2020-12-19] https: //rm.coe.int/16806f57d6 1987-10-23.

[17] 張春彥, 張一, 林志宏.歐洲文化線路發(fā)展概述[J].中國文化遺產, 2016, 13(5): 88-94. [ZHANG Chunyan, ZHANG Yi, LIN Zhihong. An overview of the development of European cultural routes[J].China Cultural Heritage, 2016, 13(5): 88-94.]

[18] 王麗萍.文化線路: 理論演進、內容體系與研究意義[J].人文地理, 2011, 26(5): 43-48. [WANG Liping. Cultural routes: Theoretical evolution, content system and research significance[J].Human Geography, 2011, 26(5): 43-48.]

[19] UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 2005. [EB/OL].[2020-11-26] http: //whc.unesco.org/en/news/108.

[20] 王吉美, 李飛.國內外線性遺產文獻綜述[J].東南文化, 2016(1): 31-38. [WANG Jimei, LI Fei. A literature review of linear heritage[J].Southeast Culture, 2016(1): 31-38.]

[21] Committee of Ministers of the Council of Europe. Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes 2010. [EB/OL].[2020-11-26]https: //www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/cultural-routes.

[22] Council of Europe. Cultural Routes Management: From Theory to Practice, Strasbourg: Council of Europe Publishing[R]. London: London Scientific, 2019: 10.

[23] ERKAN Y K. Railway heritage of Istanbul and the Marmaray project[J].International Journal of Architectural Heritage, 2012(1): 86-99.

[24] DONOHOE H M. Sustainable heritage tourism marketing and Canadas Rideau Canal world heritage site[J].Journal of Sustainable Tourism, 2012(1): 121-142.

[25] SYLVIE G A. Walking through world heritage forest in Japan: The Kumano pilgrimage[J].Journal of Heritage Tourism, 2011(4): 285-295.

[26] SNOWBALL J D, Courtney S. Cultural heritage routes in South Africa: Effective tools for heritage conservation and local economic development[J].Development Southern Africa, 2010(4): 563-576.

[27] KUIPER E, BRYN A. Forest regrowth and cultural heritage sites in Norway and along the Norwegian St Olav Pilgrim Routes[J].International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 2013(1): 54-64.

[28] MELL I C, JOHN S. Sustainable urban development in tightly constrained areas: A case study of Darjeeling, India[J].International Journal of Urban Sustainable Development, 2014(1): 65-88.

[29] BR?S J M, COSTA C, DIMITRIOS. Network analysis and wine routes: The case of the Bairrada Wine Route[J].The Service Industries Journal, 2010(10): 1621-1641.

[30] FLINK C A, SEARNS R M. Greenways[M].Washington: Island Press, 1993: 167.

[31] EUGSTER J. Evolution of the heritage areas movement[J].The George Wright Forum, 2003, 20(2): 50-59.

[32] 鄒統(tǒng)釬, 萬志勇, 鄭春暉.中國線性文化遺產開發(fā)與保護模式初探[J].世界遺產, 2010, 4(12): 106-109. [ZOU Tongqian, WAN Zhiyong, ZHENG Chunhui. On the development and protection mode of Chinese linear cultural heritage[J].World Heritages, 2010, 4(12): 106-109.]

[33] 師守祥.絲綢之路旅游: 多面挑戰(zhàn)與突破口[J].旅游學刊, 2017, 32(6): 7-9. [SHI Shouxiang. Silk Road tourism: Multi-faceted challenges and breakthroughs[J].Tourism Tribune, 2017, 32(6): 7-9.]

[34] 李如意, 李驪明.數(shù)字旅游在大線路旅游開發(fā)中的應用——兼論絲綢之路信息驛站建設的意義[J].人文地理, 2015, 30(3): 151-155. [LI Ruyi, LI Liming. Analysis on application of digital tourism in large line tourism development: A case study of building information station in Silk Road[J].Human Geography, 2015, 30(3): 151-155.]

[35] 王會戰(zhàn), 李樹民, 陳實, 等.絲綢之路旅游合作國內研究述評[J].旅游科學, 2015, 29(2): 60-73. [WANG Huizhan, LI Shumin, CHEN Shi, et al. A review of domestic researches on tourism cooperation along the Silk Road[J].Tourism Tribune, 2015, 29(2): 60-73.]

[36] 朱晗, 趙榮, 郗桐笛.基于文化線路視野的大運河線性文化遺產保護研究——以安徽段隋唐大運河為例[J].人文地理, 2013, 28(3): 19; 70-73. [ZHU Han, ZHAO Rong, XI Tongdi. The protection research on lineal cultural heritages of Chinese Canal from Cultural Routes: A case of Anhui section of Chinese Canal of Sui and Tang Dynasty[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 19; 70-73.]

[37] 張飛, 楊林生, 石勇, 等.大運河文化帶游憩空間范圍及層次研究[J].地域研究與開發(fā), 2019, 38(6): 80-84. [ZHANG Fei, YANG Linsheng, SHI Yong, et al. Recreational spatial scope and level of the Grand Canal cultural belt [J].Areal Research and Development, 2019, 38(6): 80-84.]

[38] 孫久文, 易淑昶.大運河文化帶建設與中國區(qū)域空間格局重塑[J].南京社會科學, 2019, 30(1): 11-16;33. [SUN Jiuwen, YI Shuchang. An analysis of global climate negotiations with social preferences[J].Nanjing Journal of Social Sciences, 2019, 30(1): 11-16;33.]

[39] 蘇明明, WALL G.遺產旅游與社區(qū)參與——以北京慕田峪長城為例[J].旅游學刊, 2012, 27(7): 19-27. [SU Mingming, WALL G. Heritage tourism and community participation: A case study of Mutianyu Great Wall in Beijing[J].Tourism Tribune, 2012, 27(7): 19-27.]

[40] 王長松, 張然.文化遺產闡釋體系研究——以北京明長城為評價案例[J].首都師范大學學報(社會科學版), 2020, 48(1): 139-149. [WANG Changsong, ZHANG Ran. A study on the interpretation system of cultural heritage: A case study of the Ming Great Wall in Beijing[J].Journal of Capital Normal University(Social Sciences Edition), 2020, 48(1): 139-149.]

[41] 李飛, 馬繼剛.我國廊道遺產保護與旅游開發(fā)研究——以滇、藏、川茶馬古道為例[J].西南民族大學學報(人文社科版), 2016, 37(2): 136-140. [LI Fei, MA Jigang. Study on conservation and tourism development of heritage corridor in China: A case of Tea-horse Ancient Road[J].Journal of Southwest Minzu University(Humanities and Social Science Edition), 2016, 37(2): 136-140.]

[42] 王麗萍.遺產廊道視域中滇藏茶馬古道價值認識[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版), 2012, 29(4): 34-38. [WANG Liping. Value of the Ancient Yunnan-Tibet Tea-Horse Road in the perspective of the heritage corridor[J].Journal of Yunnan Minzu University (Philosophy Social Sciences Edition), 2012, 29(4): 34-38.]

[43] 趙明.茶馬古道與“一帶一路”建設[J].理論視野, 2015, 25(12): 27-29. [ZHAO Ming. Tea-horse ancient road and “the Belt and Road” construction[J].Theoretical Horizon, 2015, 25(12): 27-29.]

[44] 陳學梅, 胡大江, 牟紅.長江三峽旅游區(qū)域合作動力研究[J].現(xiàn)代管理科學, 2011, 30(9): 88-89;100. [CHEN Xuemei, HU Dajiang, MU Hong. Study on regional cooperation dynamics of the Three Gorges tourism[J].Modern Management Science, 2011, 30(9): 88-89;100.]

[45] 劉名儉, 黃猛.旅游目的地空間結構體系構建研究——以長江三峽為例[J].經(jīng)濟地理, 2005, 34(4): 581-584. [LIU Mingjian, HUANG Meng. Research on the construction of tourism destination spatial structure system: A case study of the Three Gorges[J].Economic Geography, 2005, 34(4): 581-584.]

[46] 詹培民.長江三峽國際旅游黃金帶生產力布局研究[J].西南大學學報(社會科學版), 2008, 29(4): 129-132. [ZHAN Peimin. The study on the distribution of productive forces in Yangtze River Three Gorges international tourism golden belt[J].Journal of Southwest University(Social Sciences Edition), 2008, 29(4): 129-132.]

[47] 李芳, 李慶雷, 李亮亮.論交通遺產的旅游開發(fā)——以滇越鐵路為例[J].城市發(fā)展研究, 2015, 22(10): 57-62. [LI Fang, LI Qinglei, LI Liangliang. Tourism development of the traffic heritage: Taking Yunnan-Vietnam Railway as an example[J].Urban Development Studies, 2015, 22(10): 57-62.]

[48] 吳興幟.作為集體記憶與自我延續(xù)的物質文化研究——以滇越鐵路為例[J].青海民族研究, 2012, 23(3): 147-151. [WU Xingzhi. A research on substance culture as collective memory and self- continuance: Taking the Yunnan-Vietnam Railway for example[J].Qinghai Journal of Ethnology, 2012, 23(3): 147-151.]

[49] 張梅.滇越鐵路保護和利用價值探析[J].思想戰(zhàn)線, 2013, 39(S2): 100-102. [ZHANG Mei. An analysis of the protection and utilization value of Yunnan-Vietnam Railway[J].Thinking, 2013, 39(S2): 100-102.]

[50] 楊華軍.藏彝走廊研究: 統(tǒng)一國家意識的塑造[J].西藏研究, 2016, 36(3): 52-59. [YANG Huajun. The study on the Tibetan-Yi Corridor: Model the unified national consciousness[J].Tibetan Studies, 2016, 36(3): 52-59.]

[51] 馬尚林.論藏彝走廊回、藏民族的和諧社會關系[J].西南民族大學學報(人文社科版), 2017, 38(7): 24-29. [MA Shanglin. On the harmonious social relations among Hui and Tibetan people in the Tibetan-Yi Corridor[J].Journal of Southwest University(Social Sciences Edition), 2017, 38(7): 24-29.]

[52] 李錦.藏彝走廊北端山地居民的政治與文化選擇[J].云南社會科學, 2019, 39(3): 103-109. [LI Jin. The political and cultural choice of the mountain dwellers at the northern end of the Tibetan-Yi Corridor[J].Social Sciences in Yunnan, 2019, 39(3): 103-109.]

[53] 王晶晶.廣元劍門蜀道文化旅游資源的保護與開發(fā)[J].宜賓學院學報, 2012, 12(5): 122-124. [WANG Jingjing. Protection and development of cultural tourism resources in Guangyuan Jianmenshudao[J].Journal of Yibin University, 2012, 12(5): 122-124.]

[54] 陳韻羽.古蜀道基于線性文化遺產的“三位一體”保護模式再探——以劍門蜀道為中心[J].中華文化論壇, 2014, 21(2): 73-79;192. [CHEN Yunyu. The ancient Shu Road based on the “Trinity” of the linear cultural heritage protected mode: Jianmenshudao centered[J].Journal of Chinese Culture, 2014, 21(2): 73-79;192.]

[55] 鄢方衛(wèi), 楊效忠, 舒伯陽, 等.鄉(xiāng)村旅游地人居環(huán)境演變過程與機制研究——以徽杭古道為例[J].旅游學刊, 2019, 34(10): 93-105. [YAN Fangwei, YANG Xiaozhong, SHU Boyang, et al. A study on the evolution process and mechanism of human settlement environment in rural tourist destinations: Taking Huihang Road as an example[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 93-105.]

[56] 朱璇, 江泓源.移動性范式下的徒步體驗研究——以徽杭古道為例[J].旅游科學, 2019, 33(2): 27-41;58. [ZHU Xuan, JIANG Hongyuan. A study on the hiking experience under the mobility paradigm: A case study on Huizhou-Hangzhou Ancient Trail[J].Tourism Science, 2019, 33(2): 27-41;58.]

[57] 余小洪, 席琳.唐蕃古道路網(wǎng)結構的考古發(fā)現(xiàn)與重構[J].西藏民族大學學報(哲學社會科學版), 2017, 38(6): 53-59;155. [YU Xiaohong, XI Lin. Tang-Tibet Ancient Road: Road network, archaeological finding and reconstruction[J].Journal of Xizang Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2017, 38(6): 53-59;155.]

[58] 席岳婷.基于線性文化遺產概念下唐蕃古道(青海段)保護與開發(fā)策略的思考[J].青海社會科學, 2012, 33(1): 47-51. [XI Yueting. On the protection and development strategy of Tibetan Ancient Road (Qinghai section) under the concept of linear cultural heritage[J].Qinghai Social Sciences, 2012, 33(1): 47-51.]

[59] 羅進, 魏登云.仁岸川鹽入黔路線及其作用研究[J].安徽農業(yè)科學, 2012, 40(5): 3006-3008. [LUO Jin, WEI Dengyun. Study on the route of Renan Sichuan Salt into Guizhou and its function[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012, 40(5): 3006-3008.]

[60] 陳一榕.百越古道的歷史文化考察[J].廣西民族研究, 2012, 28(1): 103-107. [CHEN Yirong. The historical and cultural study on Baiyue Old Road[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2012, 28(1): 103-107.]

[61] 鄭超雄.百越古道的文化遺存和文化線路[J].百色學院學報, 2012, 25(1): 52-54. [ZHENG Chaoxiong. Cultural relics and lines of Baiyue Ancient Path[J]. Journal of Baise University, 2012, 25(1): 52-54.]

[62] 吳曉秋.郵驛文化線路不可移動文物遺存現(xiàn)狀調查研究——以川黔驛道貴州段為例[J].貴州師范大學學報(社會科學版), 2012(4): 63-70. [WU Xiaoqiu. Investigation on the present situation of the cultural relics remains of non-movable Postroad Cultural Lines—Taking Guizhou segment of Sichuan-Guizhou Postroad for example[J].Journal of Guizhou Normal University(Social Sciences Edition), 2012(4): 63-70.]

[63] 崔鵬.試論茶馬古道對浮梁茶文化線路構建的意義[J].農業(yè)考古, 2011, 31(2): 216-219. [CUI Peng. On the significance of the Tea-horse Ancient Road to the construction of the Fuliang Tea Cultural Route[J].Agricultural Archaeology, 2011, 31(2): 216-219.]

[64] 黃雪暉.嶺南走廊文化線路遺產保護初探[J].韶關學院學報, 2011, 32(7): 19-23. [HUANG Xuehui. On protecting the cultural routes heritage of the Lingnan Corridor[J].Journal of Shaoguan University, 2011, 32(7): 19-23.]

[65] 陳俊.貴州省長征線路遺址遺跡保護存在的問題與對策研究[J].重慶第二師范學院學報, 2019, 32(2): 28-32;37;127. [CHEN Jun. Problems and countermeasures of ruins protection of Long March Line in Guizhou province[J].Journal of Chongqing University of Education, 2019, 32(2): 28-32;37;127.]

[66] 鐘靈芳, 鄭生.線性文化遺產的保護研究——以紅軍長征路線為例[J].中外建筑, 2018, 24(12): 21-23. [ZHONG Lingfang, ZHENG Sheng. Research of the linear cultural heritage protection: Take the Red Armys Long March Route as an example[J].Chinese & Overseas Architecture, 2018, 24(12): 21-23.]

[67] 王吉美, 李飛.北京城中軸線時空演化與旅游發(fā)展研究——基于廊道遺產視角[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境, 2016, 30(2): 188-193. [WANG Jimei, LI Fei. Spatial-temporal evolution and tourism development of Beijing Citys Axis[J].Journal of Arid Land Resources and Environment, 2016, 30(2): 188-193.]

[68] 王崗.北京中軸線的歷史文化內涵與當代政治意義[J].北京聯(lián)合大學學報(人文社會科學版), 2015, 13(2): 6-10;30. [WANG Gang. The historical and cultural connotation of Beijing Citys Axis and its contemporary political significance[J].Journal of Beijing Union University(Humanities and Social Sciences? Edition), 2015, 13(2): 6-10;30.]

[69] 張寶秀, 張妙弟, 李欣雅.北京中軸線的文化空間格局及其重構[J].北京聯(lián)合大學學報(人文社會科學版), 2015, 13(2): 17-23;51. [ZHANG Baoxiu, ZHANG Miaodi, LI Xinya. The structure of cultural regions and the reconstruction of Beijing Citys Axis[J].Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences Edition), 2015, 13(2): 17-23;51.]

[70] 俞孔堅, 奚雪松, 李迪華, 等.中國國家線性文化遺產網(wǎng)絡構建[J].人文地理, 2009, 24(3): 11-16;116. [YU Kongjian, XI Xuesong, LI Dihua, et al. On the construction of the national linear culture heritage network in China[J].Human Geography, 2009, 24(3): 11-16;116.]

[71] 習近平.攜手構建合作共贏新伙伴 同心打造人類命運共同體[N].人民日報, 2015-09-29. [XI Jinping. Work together to build a new partnership for win-win cooperation and build a community of shared future for mankind[N].Peoples Daily, 2015-09-29.]

[72] 李宏.人類命運共同體的價值意蘊與世界意義[J].理論導刊, 2020, 42(2): 107-112. [LI Hong. The value implication and world significance of the community of common destiny for all mankind[J].Journal of Socialist Theory Guide, 2020, 42(2): 107-112.]

[73] 陳新漢.社會主義核心價值體系價值論研究[M].上海: 上海人民出版社, 2008: 2. [CHEN Xinhan. Research on the Axiology of Socialist Core Value System[M].Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2008: 2.]

[74] 羅紅杰.習近平“生命共同體”理念的生成機理、精神實質及價值意蘊[J].中州學刊, 2019, 41(11): 1-6. [LUO Hongjie. The formation mechanism, spiritual essence and value implication of Xi Jinpings idea of “Life Community”[J].Academic Journal of Zhongzhou, 2019, 41(11): 1-6.]

[75] 習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[R].北京: 人民出版社, 2017: 50. [XI Jinping. Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era (A Report Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China)[R].Beijing: Peoples Publishing House, 2017: 50.]

[76] 斯科特·福瑞斯克斯, 孫越.原始荒野的雙重神秘性: 非情境性語言對荒野法案的誤讀[J].南京林業(yè)大學學報(人文社會科學版), 2010, 10(4): 54-62. [FRISKICS S, SUN Yue. The double mystery of the wilderness: A misreading of the wilderness act by non-situational language[J].Journal of Nanjing Forestry University(Humanities and Social Sciences Edition), 2010, 10(4): 54-62.]

[77] 馮艷濱, 楊桂華.國家公園空間體系的生態(tài)倫理觀[J].旅游學刊, 2017, 32(4): 4-5. [FENG Yanbin, YANG Guihua. The ecological ethics of the space system of National Parks[J].Tourism Tribune, 2017, 32(4): 4-5.]

[78] 肖群忠, 姚楠.論行旅活動的倫理意蘊[J].倫理學研究, 2018, 17(3): 106-111. [XIAO Qunzhong, YAO Nan. On the ethical implication of travel activities[J].Studies in Ethics, 2018, 17(3): 106-111.]

[79] 黃云明.習近平人類命運共同體理念的哲學底蘊和倫理意蘊[J].社會科學家, 2018, 33(5): 9-17. [HUANG Yunming. The philosophical and ethical implications of Xi Jinpings concept of the Community of Human Destiny[J].Social Scientist, 2018, 33(5): 9-17.]

[80] 周潔.“一帶一路”歷史文化觀再思考——兼談絲路文化遺產的價值發(fā)現(xiàn)與開發(fā)傳承[J].中華文化論壇, 2017, 24(11): 44-50;191. [ZHOU Jie. Reconsideration of the historical culture on the Belt and Road: Also on the value discovery and development inheritance of Silk Road cultural heritage[J].Journal of Chinese Culture, 2017, 24(11): 44-50;191.]