去過才真的溫暖?國家旅游意象感知差異研究:以南非為例

潘莉 胥興安 謝笑盈

[摘? ? 要]近年來,中國已快速崛起為全球第一出境旅游客源國,因此,深入研究中國出境旅游客源市場,尤其是游客對新興的遠距離出境國家旅游意象的感知與評價,顯得尤為重要。遵循目的地擬人化研究路徑,文章將刻板印象內(nèi)容模型引入中國出境游客對目的地國家旅游意象的感知研究,并以南非為例,實證考察兩類游客群體(實際游客vs.潛在游客)的感知差異。文章首先基于刻板印象內(nèi)容模型對實際游客的網(wǎng)絡游記進行內(nèi)容分析,并借助對應分析法得出南非國家旅游意象在“溫暖-能力”維度上的表現(xiàn);然后通過網(wǎng)絡問卷調(diào)查潛在游客對南非國家旅游意象的感知,以及各意象感知方面對出游意愿的顯著影響;最后對比了兩類游客群體對南非國家旅游意象的感知差異。文章為國家旅游意象研究引入了新的擬人化認知視角,也為空間與文化距離都比較遙遠的中國新興出境旅游接待國家基于溫暖意象打造、進行精準營銷宣傳提供經(jīng)驗參照。

[關(guān)鍵詞]國家旅游意象;刻板印象內(nèi)容模型;溫暖;能力;文化距離

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2021)01-0123-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.00.013

引言

伴隨全球化進程加快,國際旅游持續(xù)上升發(fā)展,中國作為新興的國際旅游市場,迅速崛起為全球第一出境旅游客源國[1-2]。隨著限制門檻的消解與出游成本的相對下降,中國出境旅游已開啟大眾時代,深度洞察中國出境旅游市場成為學界、業(yè)界與政府的共同議題[3]。從學界關(guān)注來看,目前主要從宏觀的產(chǎn)業(yè)層面與微觀的個體層面展開討論:前者涉及我國出境旅游的發(fā)展階段特征與政策[4]、經(jīng)濟效應[5]與文化價值[6];后者重點考察出境旅游者的需求、動機、目的地選擇、偏好與消費等[7-9]。其中,出游意愿作為理解游客內(nèi)在需求與行為表現(xiàn)的核心,明晰其影響因素顯得尤為重要。

在影響個體出境旅游選擇的諸多因素中,旅游目的地意象(tourism destination image, TDI)作為吸引潛在游客、培育人地情感聯(lián)結(jié)、形成競爭優(yōu)勢的核心來源[10],得到學界持久關(guān)注。事實上,自John Hunt于20世紀70年代正式提出TDI的概念以來,圍繞其內(nèi)涵屬性、結(jié)構(gòu)維度、形成過程與測量方式等關(guān)鍵議題,已積累起豐富的成果。擬人化認知方式作為近年來營銷與旅游研究熱點,也開始被用于揭示個體形成與感知目的地意象的內(nèi)在過程,以及跨文化視角下的目的地意象構(gòu)成與感知差異分析[11-13]。聚焦到中國游客的出境旅游地意象研究,韓國、日本、澳大利亞、美國等成為學界關(guān)注焦點[1,8,14]。然而,中國人出行的距離越來越遠,全球旅游業(yè)開始進入中國旅游時代[15],僅僅關(guān)注上述國內(nèi)游客所熟知的境外接待國家,已不能有效指導并引領(lǐng)業(yè)界實踐[2],深入考察中國游客青睞的新興出境旅游國家,尤其是以南非為代表的遠距離出游地,愈顯迫切。

隨著中南非全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的跨越式發(fā)展,以及兩國在包括旅游等領(lǐng)域內(nèi)的密切合作交流(如2014年的中國“南非年”和2015年的南非“中國年”等主題年活動),中國赴南非的旅游人數(shù)在2014—2018年間始終保持較大漲幅。那么,對于這些游覽過南非的實際游客而言,他們對南非的國家旅游意象感知為何?畢竟,對于潛在游客而言,對南非的原生認知更多是基于媒體/新聞報道形成的刻板印象,這類印象又常常與貧瘠、犯罪、落后、原始、疾病等負面描述密切關(guān)聯(lián)[16]。更進一步,上述兩類游客群體對南非的國家旅游意象感知是否存在差異?對此,學界尚未有明確定論。

遵循旅游營銷與目的地意象中的擬人化認知研究路徑,以及文化與空間遠距離引發(fā)的“遙遠”與“陌生”導致人們傾向于利用刻板印象以節(jié)約有限認知資源的現(xiàn)實背景,本研究以刻板印象內(nèi)容模型(stereotype content model,SCM)這一個體評判他人與群體刻板印象的社會知覺理論為視角,以中國新興出境旅游接待國家——南非為例,實證考察不同游客群體的國家旅游意象感知差異,從而為遠距離情境下的國家旅游意象研究提供新的擬人化認知視角,為接待國依托刻板印象的改變、開展營銷宣傳與精準定位提供借鑒。

1 理論基礎與文獻回顧

1.1 刻板印象內(nèi)容模型(SCM):主要內(nèi)容與應用擴展

作為一種特定的社會認知圖式,刻板印象是有關(guān)某人或某群體比較固定的觀念或印象[17]。基于人們進行基本社會判斷和感知、形成和管理印象的核心維度,F(xiàn)iske等提出了SCM:個體對他人/群體的刻板印象主要基于溫暖(warmth)和能力(competence)兩個相互獨立的維度形成,其中,溫暖是指個體所感知到的他人或群體對待自己的意圖是否友善,能力則是對他人是否有能力實現(xiàn)其意圖的主觀評判[18]。基于兩個核心維度的不同認知結(jié)果,人類群體可以劃分成4種類型:高溫暖-高能力、高溫暖-低能力、低溫暖-高能力、低溫暖-低能力[19],每種群體類型又會相應引發(fā)不同的情感反應:欽佩、憐憫、嫉妒和輕視[20]。

作為個體評判他人與群體的重要社會知覺依據(jù),SCM近年來得到多個學科的共同關(guān)注,其驗證與應用也從最初的種族/群體層面往下擴展到個體層面,并且伴隨擬人化認知研究深入,又繼續(xù)從對人類個體的感知評價擴展到對不具有生命力的物的評價上(包括品牌、旅游目的地等)。具體而言,Cuddy等學者重點考察了不同種族/群體的刻板印象,他們證實了老年人、女性、窮人和黑人通常被認為是高溫暖、低能力的,而年輕人、男性、富人和白人則更可能是高能力、低溫暖的[21-22];Gilber以普林斯頓大學在校學生為調(diào)研對象,跟蹤研究了多個國民的群體刻板印象[23]。具體到個體層面上,疊音姓名對人際知覺與態(tài)度的影響[24]、性別刻板印象與環(huán)保行為之間的關(guān)聯(lián)成為新的關(guān)注點[25],另外,SCM的內(nèi)涵、尤其溫暖和能力兩個維度之間的關(guān)系研究得到深化,如Judd等指出,在溫暖和能力的相關(guān)關(guān)系上存在一種類似負向的補償效應[26];Kervyn等則通過關(guān)注對單一個體在溫暖和能力上的混合印象描述,提出了“放大效應”:當對一個維度的描述信息很少,而對另一個維度的效價描述明顯相反時,人們會更極端地評價前一個維度[27]。

近年來,品牌關(guān)系被視為類似人際關(guān)系[28],并且消費者會對產(chǎn)品/品牌進行擬人化的性格特征描? ?述[29-30]。SCM作為對社會感知維度的高度概括,開始出現(xiàn)在產(chǎn)品/品牌營銷、管理以及消費者行為研究。品牌代理人框架(brands as intentional agents framework)即是該理論在品牌營銷研究領(lǐng)域的有? 益拓展[31]。既有研究證實了消費者對疊音品牌名? ?稱[32]、品牌及其要素[33-34]、廣告訴求以及綠色環(huán)保企業(yè)的知覺符合SCM的維度概括[35-36],并且兩類知覺在不同產(chǎn)品屬性及類型情境下能夠顯著影響消費者的態(tài)度、偏好與購買意愿等[31, 33, 36]。隨著研究深入,SCM的應用繼續(xù)從單一產(chǎn)品/品牌擴展至整個國家,國家刻板印象的概念應運而生[37],如有能力卻冷酷的英國與德國,溫暖而缺乏能力的巴西、西班牙與葡萄牙[35, 38]。

目的地作為一類特殊的產(chǎn)品/品牌,其擬人化認知研究同樣成為熱點議題。然而,盡管學者們深入討論了目的地品牌個性及性別氣質(zhì)等擬人化認知結(jié)果[11-13, 39]以及地方認同與依戀等擬人化情感關(guān)? ?聯(lián)[40-41],但從SCM視角開展的研究還非常有限,僅Shen等考察了中國潛在游客對國內(nèi)31個省、市、自治區(qū)等目的地意象的溫暖和能力感知[42],穆雪茗等通過構(gòu)建溫暖和能力的虛擬國家形象,考察了目的地意象與旅游產(chǎn)品類別之間的匹配效應[43]。鑒于國家是目的地的一個重要規(guī)模層級,上述研究為本文將SCM應用于國家旅游意象的分析提供了視角引入的合理性基礎。

1.2 旅游目的地意象(TDI):內(nèi)容構(gòu)成與規(guī)模層次

旅游目的地意象是指個體對特定目的地所持有的想法、觀念、印象和期望的集合[44],是持續(xù)了近半個世紀的重要話題,這緣于其多重價值與重要意義:對于潛在游客而言,目的地意象是個體出游前進行吸引力評價與目的地選擇的影響因子,以及出游后進行旅游體驗評價、產(chǎn)生人地情感關(guān)聯(lián)、甚至重游意愿和地方忠誠的關(guān)鍵指標;對于地方而言,目的地意象是識別自身優(yōu)勢、進行市場定位、成功贏得競爭的先決條件[11, 45]。

從內(nèi)容構(gòu)成看,旅游目的此意向從最初的單維度逐步發(fā)展成為認知、情感等多維度構(gòu)成的總體意象。具體而言,認知意象是指個體對目的地的自然、文化、社會環(huán)境,旅游產(chǎn)品、服務與基礎設施等客觀屬性的信息加工與處理結(jié)果;情感意象是指個體對目的地各種屬性所產(chǎn)生的主觀情感評價[46]。綜觀既有研究,卻發(fā)現(xiàn):盡管認知與情感的二維意象結(jié)構(gòu)基本達成共識,但在具體操作化過程中,被納入測量范疇的內(nèi)容仍較為混亂[47],尤其是從意象形成所需要的信息收集來看,當對距離遙遠的國家比較陌生、不夠熟悉時,潛在游客更可能進行整體性的主觀感知與評價,生成類似于刻板印象的國家旅游意象,這為應用SCM理論分析遠距離的國家旅游意象奠定事實基礎,SCM所涵蓋的兩大維度也有望從概括性視角推進目的地意象研究。

從目的地意象的規(guī)模層次來看,多數(shù)研究集中在景點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與城市等層面[45,47-48],少量研究關(guān)注到國家層面,如來華美國游客對中國國家旅游意象的感知[49]、中國游客赴韓前后對韓國旅游空間意象的感知變化[14]。直到近年來,目的地意象與國家意象之間的差異與關(guān)系才引發(fā)學界重視[50-51]。考慮到在出境旅游決策中,國家旅游意象比具體目的地意象的影響更大[52],有必要從國家旅游意象角度討論不同游客群體的感知差異。

具體到南非旅游意象研究議題,2010年承辦世界杯體育賽事前,國際上僅有極少數(shù)學者考察犯罪行為對游客感知風險和南非旅游意象的影響[53],在確定為承辦方后,又有學者考察了賽事承辦對城市旅游意象的重塑影響[54],以及南非旅游官網(wǎng)上的“能力”品牌個性宣傳[55],賽事結(jié)束后,學界還跟進討論了媒體報道積極改變南非感知意象的程度[56]。與此同時,也有學者認為英國主流新聞媒體的報道更多構(gòu)建了南非令人擔憂、不安全和道德恐慌的負面意象,導致一場嚴重的話語表征危機[57]。與國內(nèi)業(yè)界對南非的密切關(guān)注和強勢營銷相比,學界的跟進速度相對滯后,尤其缺乏游客認知視角的分析。基于此,本文實證考察不同游客群體對南非國家旅游意象的感知差異,為后續(xù)深入理解遠距離出境國家旅游意象問題提供借鑒。

2 研究設計與數(shù)據(jù)收集

為充分有效獲取兩類游客對南非旅游意象的感知信息,本研究選擇了不同的資料與數(shù)據(jù)收集方法。對實際游客而言,由于很難進行大規(guī)模線下追蹤,更無法確保被調(diào)查者沒有因為旅游記憶久遠而出現(xiàn)偏差,本文主要借助南非網(wǎng)絡游記挖掘人們的旅游意象感知[1,11]。為降低共同方法偏差,馬蜂窩、攜程、途牛和窮游等國內(nèi)多個知名在線旅游信息平臺被選定為游記搜索網(wǎng)站,根據(jù)熱度排行(熱度由瀏覽數(shù)、評論數(shù)、點贊數(shù)、收藏數(shù)而定),各網(wǎng)站上分別有81篇、53篇、35篇和15篇內(nèi)容較豐富的游記進入分析樣本庫。對潛在游客而言,為突破地域空間限制,形成更具代表性的樣本,筆者通過發(fā)放網(wǎng)絡問卷進行南非旅游意象調(diào)查。正式問卷的編制在小規(guī)模預調(diào)研基礎上完成:第一,根據(jù)網(wǎng)絡游記分析結(jié)果和專家咨詢建議,確定潛在游客感知南非旅游意象的具體維度;第二,梳理SCM相關(guān)研究、明確溫暖與能力測量的核心形容詞及頻次,結(jié)合研究情境和專家咨詢,確定各個意象感知方面的具體問項;第三,邀請5位旅游管理專業(yè)的教授評價預調(diào)研問卷,基于意見反饋對個別問項表述進行微調(diào);第四,在浙江省某高校MBA課堂上發(fā)放并回收有效問卷35份,通過了解學生填寫問卷的感受和意見,進一步完善問卷設計形式和文字表述,形成問項清晰明確且無歧義的正式問卷。

正式問卷的網(wǎng)絡鏈接在問卷星調(diào)研平臺上生成,并通過旅行社、學生社團、旅游在線社群等渠道向擁有一定旅游經(jīng)驗的中國大陸居民進行宣傳擴散。被調(diào)查者完成并通過篩選性題目((1)年齡不小于18歲,(2)從未去過南非)后,進入問卷作答環(huán)節(jié),填寫完成后,將收到10元~16元不等標準的隨機現(xiàn)金紅包作為酬謝。問卷收集時間為2017年9—12月,累計回收289份。根據(jù)(1)沒能通過“陷阱題”;(2)答題時間少于90秒;(3)答案呈高度統(tǒng)一模式等刪除無效問卷后,保留有效問卷205份。所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一錄入IBM SPSS 22.0,借助Smart PLS 3.0分析軟件完成信度和效度檢驗,確認潛在游客感知南非旅游意象的因子結(jié)構(gòu)[58]。隨后,采用配對樣本t檢驗與逐步回歸等方法分別分析潛在游客對南非旅游意象在溫暖和能力維度上的感知差異及其對潛在出游意愿的影響。

3 實際游客對南非的國家旅游意象感知結(jié)果

3.1 資料分析過程

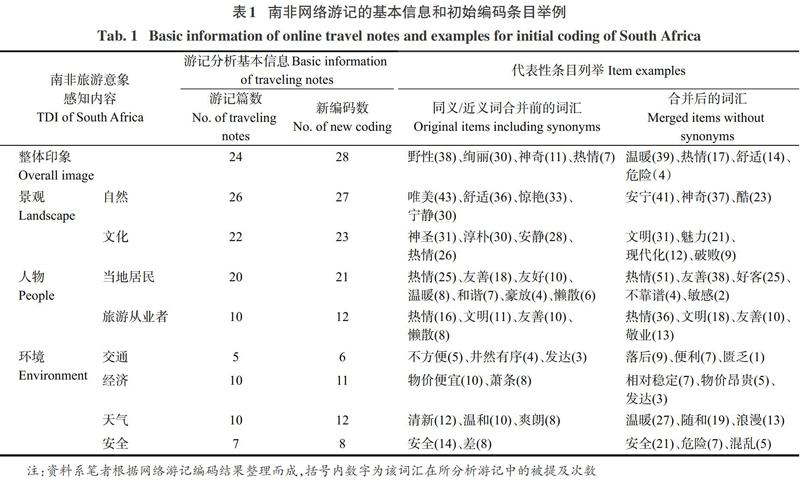

對網(wǎng)絡游記的分析過程包括兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié):基于內(nèi)容分析法的質(zhì)性研究和基于對應分析法的量化研究。內(nèi)容分析過程如下:(1)基于SCM常用詞頻分析,制定合理的分類系統(tǒng)。(2)培訓兩名編碼助手,通過預編碼測試后,開展背靠背編碼工作,并且各自隨機從樣本庫中選取游記、進行內(nèi)容編碼,每完成一篇,即執(zhí)行編碼飽和度檢驗。當編碼一篇新游記卻未出現(xiàn)任何新范疇時,核心范疇即達到飽和狀態(tài),最后,兩名編碼助手各自分析了37篇和41篇游記。(3)通過計算編碼一致性程度,完成內(nèi)容分析的信度檢驗。并且,針對編碼存在爭議的地方由本文第一、第三作者與兩名編碼助手進行現(xiàn)場討論,最終保留一致同意的編碼條目148條[59](表1)。(4)編碼效度檢驗,分別向兩位旅游管理專業(yè)的教授進行編碼結(jié)果和初步結(jié)論咨詢,并依據(jù)他們的意見,刪除與SCM維度無關(guān)的描述詞匯(如遼闊、艷麗、自然等),再次將剩余的119個編碼條目返回給兩位教授并獲得他們的共同認可[60]。(5)由沒有參與編碼的第二作者進行同義/近義詞合并,確定出南非國家旅游意象感知條目(共47條)。

3.2 基于內(nèi)容分析法的南非國家旅游意象感知分析

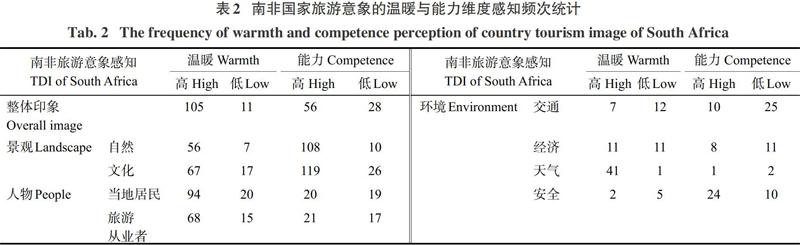

完成條目編碼后,筆者繼續(xù)邀請4位國內(nèi)知名高校的旅游管理專業(yè)博士生完成維度歸類工作。具體步驟包括:(1)培訓4名博士生,詳細介紹相關(guān)研究背景知識。(2)將4名博士生隨機分成A和B兩個小組,A小組兩名成員首先進行背靠背獨立的編碼維度歸類,然后兩人面對面討論歸類結(jié)果。接著,B小組復核檢驗A小組的編碼歸類結(jié)果,兩名成員通過共同討論、逐條判斷各條目歸類的合理性,刪除無法達成一致的條目,最終獲得共同認可條目(43條)。維度歸類結(jié)果顯示:除南非整體旅游意象評價外,游客也非常關(guān)注文化和自然景觀、當?shù)鼐用窈蛷臉I(yè)人員,以及經(jīng)濟、交通、天氣、安全等具體環(huán)境因素。根據(jù)形容詞匯語義以及在網(wǎng)絡游記原文中所表達的含義,繼續(xù)將通過維度歸類的43條南非旅游意象感知條目與既有SCM的維度描述用語進行對應,統(tǒng)計得出南非旅游意象的溫暖與能力感知頻次(表2)。

3.3 基于對應分析法的南非國家旅游意象感知分析

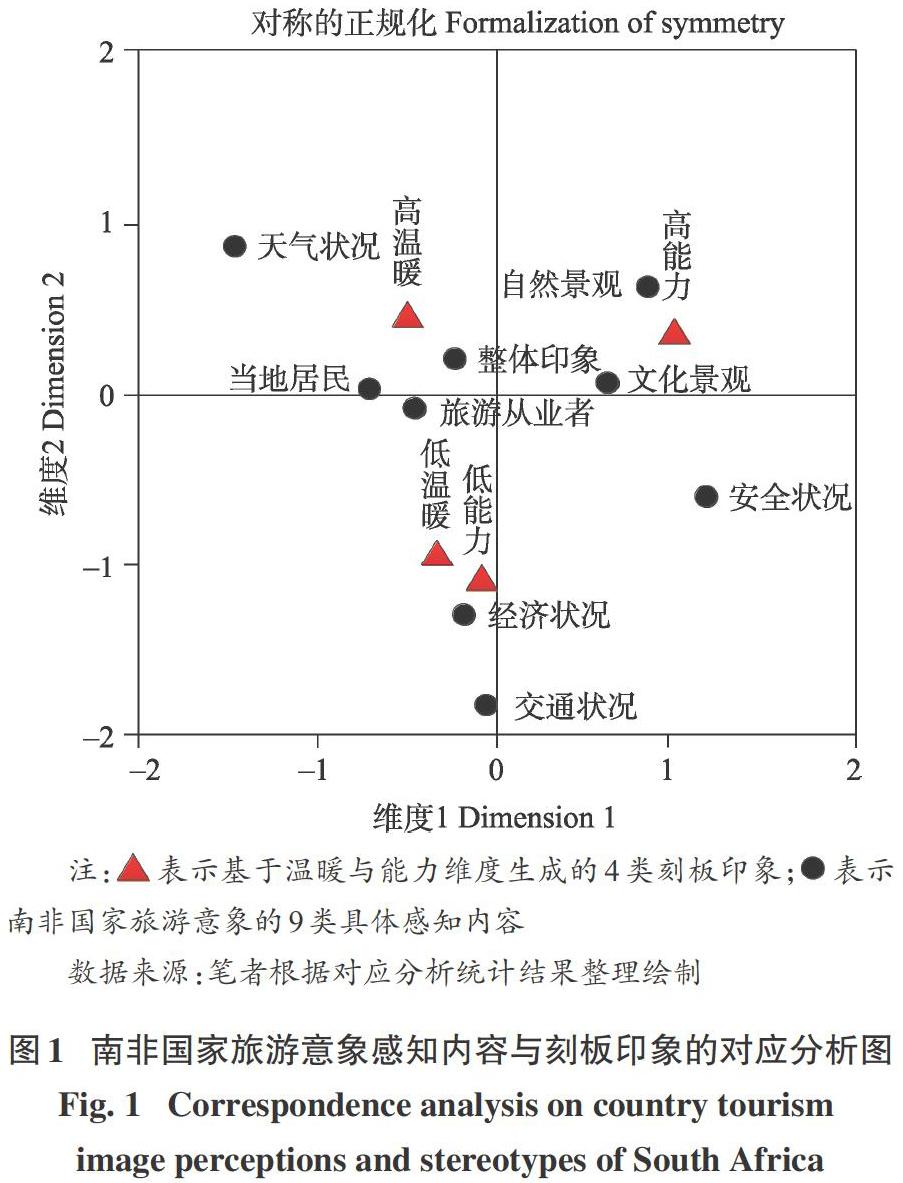

對應分析法通過將兩個定性或類別變量構(gòu)成的交互匯總表變換成一張散點圖,實現(xiàn)變量間相互聯(lián)系的解釋。本研究分別以SCM維度和南非旅游意象的評價內(nèi)容為行、列變量構(gòu)建列聯(lián)表,通過對應分析實現(xiàn)行和列各元素的比例結(jié)構(gòu)在較低維空間上的視覺化呈現(xiàn),揭示二者之間的對應關(guān)系[39, 60]。結(jié)果顯示,卡方檢驗結(jié)果為306.07(p=0.000),表明南非旅游意象與SCM兩個維度之間存在較強相關(guān)性,適合進行對應分析。從每個因子能夠解釋的所有類別差異的比例來看,第一維度的奇異值為0.41,慣量為0.17,能夠解釋的慣量比例為58.40%;第二維度的奇異值為0.33,慣量為0.11,能夠解釋的慣量比例為38.70%,兩個維度累積解釋慣量比例為97.00%,說明兩個維度足以很好地展示南非旅游意象與刻板印象內(nèi)容模型核心維度之間的關(guān)系。根據(jù)對應分析法的解釋原則,感知地圖上同一變量不同類別之間的距離表示的是它們之間的相似度,距離越近,相似度越高;不同變量各個類別之間的距離表示它們之間的關(guān)聯(lián)程度,距離越近,關(guān)聯(lián)越緊密[60]。觀察圖1可得,9個南非旅游意象的感知內(nèi)容總體上分布不太集中,并且多落在不同的象限,彼此之間存在一定距離,可以認為南非旅游意象,在不同感知內(nèi)容上各有差別。

結(jié)合4種不同的刻板印象來看,絕大部分感知內(nèi)容都有與自身最接近、聯(lián)系最為緊密的刻板印象展示。具體而言,實際游客對南非的整體印象評價是高溫暖-低能力的,這主要歸功于南非當?shù)鼐用窈吐糜螐臉I(yè)者所表現(xiàn)出的熱情和友善,另外,天氣狀況也是游客提及較多的令人感到溫暖的環(huán)境因素;自然景觀和文化景觀最能代表南非的高能力旅游意象、這主要是因為游客普遍會通過“神奇”“大開眼界”“豐富想象力的”“罕見”“野性”和“酷”等字眼表達自己對南非景觀的敬佩和震撼;經(jīng)濟狀況成為游客做出南非低溫暖-低能力負面評價的關(guān)鍵依據(jù),其次則是交通狀況,這與現(xiàn)實狀況相吻合,因為在旅行過程中人們會頻繁接觸購物和交通;至于安全狀況,雖然也落在較為負面評價的象限內(nèi),卻遠沒有新聞媒體報道的嚴峻,當然,這可能與個體選擇的具體游覽地和出游方式相關(guān)。

4 潛在游客對南非的國家旅游意象感知結(jié)果

4.1 變量測量的信度和效度檢驗

信度檢驗包含兩項標準:(1)內(nèi)部一致性,即大于0.70的Cronbachs α系數(shù);(2)各測量問項與整體相關(guān)系數(shù)不低于0.50。效度檢驗重點考察收斂效度,具體根據(jù)Hair等的建議,以(1)測量問項因子載荷大于0.50,和(2)潛變量平均方差提取(AVE)大于0.50作為良好收斂效度的標準[61]。結(jié)果顯示,各變量測量均具有良好信度和效度(表3)。

4.2 基于配對樣本t檢驗的南非國家旅游意象感知分析

為了分析潛在游客對南非旅游意象的感知結(jié)果,本研究采用配對樣本t檢驗對整體印象、文化和自然景觀、當?shù)鼐用窈吐糜螐臉I(yè)者等在溫暖和能力兩個維度上的得分進行比較。結(jié)果顯示見表4。

(1)盡管同實際游客一樣,潛在游客也認為南非是高溫暖-低能力的國家(T溫暖-能力=4.18,p<0.01),但南非整體印象在溫暖(M溫暖=3.76)和能力(M能力=3.45)維度上的得分都比較低,這表明,整體而言,刻板印象仍深刻影響潛在游客對目的地旅游意象的感知。

(2)潛在游客與實際游覽過南非的中國游客相似,傾向于旅游從業(yè)者的高溫暖印象,但對當?shù)鼐用竦臏嘏湍芰Ω兄獏s無法區(qū)分,暴露出潛在游客對陌生目的地居民的主觀設想。這可能是因為,對于處于原始狀態(tài)的或初始發(fā)展階段的旅游目的地,潛在游客對當?shù)鼐用窈吐糜螐臉I(yè)者都主觀預設成“熱情和質(zhì)樸”,而更容易形成一種高溫暖印象。正是對旅游從業(yè)者的高溫暖預設,導致了對他們從業(yè)能力相對較差的主觀感知,驗證了溫暖與能力之間的負向補償效應[26]。本研究也發(fā)現(xiàn),潛在游客對當?shù)鼐用竦臏嘏c能力感知均相對較高,這可能緣于近年來南非一系列的形象宣傳活動:世界杯賽場上的熱情球迷集中體現(xiàn)高溫暖;成功舉辦世界杯的實力則展現(xiàn)出國家的高能力。

(3)潛在游客對南非景觀的具體感知結(jié)果為:文化景觀因異域獨特性而產(chǎn)生吸引力、引發(fā)視覺震撼,從而導致高能力的刻板印象;自然景觀則引發(fā)了高溫暖-高能力的感知印象傾向。一個可能的解釋是:一方面,當?shù)氐淖匀画h(huán)境溫度適宜、溫和清新,以及南非在人們心目中所體現(xiàn)的動物與人、人與自然和諧共存等共同建構(gòu)南非自然景觀的高溫暖的感知印象;另一方面,南非作為遠方和原生態(tài)的代名詞,遠方代表著未知的挑戰(zhàn)與刺激,原生態(tài)常常引發(fā)野性、神秘、驚艷等的視覺聯(lián)想,二者共同強化了其自然景觀的高能力感知意象。

4.3 基于逐步回歸法的南非旅游意象感知對潛在出游意愿的影響

逐步回歸分析法的優(yōu)勢在于能夠?qū)⒉痪哂蓄A測力的變量排除在回歸模型之外,從而判定哪些國家旅游意象的溫暖和能力感知會對潛在出游意愿產(chǎn)生顯著影響[62]。結(jié)果包含兩個整體檢驗結(jié)果顯著的模型。模型1表明,溫暖的國家整體旅游意象能夠顯著影響潛在出游意愿(β=0.25,f=12.97, p<0.001);模型2表明,在模型1的基礎上,當將溫暖的當?shù)鼐用褚庀笞鳛榱硪粋€自變量納入模型后,增加變異量顯著性檢驗的f改變量達到顯著水平(f=12.42, p<0.001),意味著溫暖的國家整體旅游意象(β=0.28,t=4.09,p<0.001)和溫暖的當?shù)鼐用褚庀螅é?0.24,t=3.60,p<0.001)能夠共同顯著影響出游意愿(f=13.06,p<0.001)。并且,將溫暖的當?shù)鼐用褚庀笞鳛樽宰兞考尤肽P秃螅瑴嘏膰艺w旅游意象的影響系數(shù)變大,表明居民意象在影響潛在游客出游意愿方面尤為重要。也就是說,對于遠距離出境旅游地而言,溫暖的整體國家旅游意象是激發(fā)出游決策的重要因素,其中,涉及當?shù)鼐用駵嘏兄穆糜我庀笥绕潢P(guān)鍵。與此同時,值得注意的是,二者共解釋出游意愿變異量的12.0%,這意味著:對于遠距離出境旅游目的地而言,溫暖的國家旅游意象只是諸多影響出游選擇的關(guān)鍵因素之一,其他阻礙性因素還涉及感知風險、成本、費用,以及文化差異等[2]。

5 結(jié)論與討論

5.1 主要結(jié)論與理論貢獻

中國出境旅游市場快速崛起,國人出游距離都越來越遠[15],僅集中關(guān)注幾個成熟的出境旅游目的地國家已遠遠不夠;并且,在個體的出境旅游決策中,國家意象比具體目的地的旅游意象發(fā)揮更大影響[50]。鑒于此,本文以南非這一新興的遠距離出境旅游國家為例,引入SCM這一社會認知理論視角,實證考察中國實際游客和潛在游客對南非的國家旅游意象感知差異,主要結(jié)論與理論貢獻如下。

(1)旅游者對國家旅游意象的感知符合刻板印象內(nèi)容模型的“溫暖-能力”兩個核心維度劃分規(guī)律,這是該模型在旅游情境中的實證檢驗和有益擴展,也是目的地擬人化認知普遍存在的有效證明。盡管近年來,擬人化認知在目的地營銷中逐漸興起,刻板印象內(nèi)容模型開始用于品牌知覺 [33]、目的地意象[42]等不具有生命的事物的感知與評價,國家刻板印象也進一步被提出以揭示品牌來源國效應,然而,針對中國出境旅游接待國家的刻板印象研究仍十分有限。雖然穆雪茗等學者的研究驗證了SCM在目的地國家形象評價中的適用性[43],但囿于實驗研究方法,他們主要通過構(gòu)建虛擬的目的地國家形象以及操控美國這一真實目的地國家的形象感知進行實驗設計,本研究則基于南非這一真實且具有發(fā)展?jié)摿Φ闹袊屡d出境接待國家開展分析,更好地保證了相關(guān)研究結(jié)論的外推效度。

(2)實際游客和潛在游客對南非旅游意象的溫暖和能力感知程度存在顯著差異,這是目的地意象研究在國家層面上的深入拓展與視角創(chuàng)新。盡管旅游地意象研究已開展了很長時間,學界也開始探討國家意象與目的地意象之間的關(guān)系,但作為影響出境旅游選擇重要因素的國家旅游意象研究仍不夠深入,尤其缺乏中國游客群體的量化分析。本研究通過比較實際游客與潛在游客對南非國家旅游意象的感知差異,發(fā)現(xiàn):從感知程度來看,實際游客對南非的溫暖評價更高,并且認為南非的溫暖可以通過當?shù)鼐用瘛⒙糜螐臉I(yè)者、自然景觀、天氣狀況等多個方面真實展示出來,而潛在游客只是籠統(tǒng)推斷,甚至是主觀設定的刻板印象,也即南非的溫暖只是沒有能力那么低而已。對南非居民的溫暖和能力感知無顯著差別進一步證實了這一現(xiàn)象。從研究設計來看,與既有文獻多僅針對實際游客、或不區(qū)分游客的旅行經(jīng)驗進行調(diào)研相比,本文的獨特貢獻在于:同時針對實際游客和潛在游客兩類群體,基于不同來源和類型的資料/數(shù)據(jù)分析,盡可能還原了接待國家所面臨的不同入境客源市場這一現(xiàn)實背景,佐證了“真實旅行能夠改變原生刻板印象”的理論觀點[2,11]。

(3)國家旅游意象中的溫暖成分是影響潛在出游意愿的一個重要因素。伴隨中國出境旅游市場熱度上升,識別個體出游意愿及決策的影響因素變得尤為關(guān)鍵。本研究遵循品牌營銷中的擬人化認知路徑,將社會刻板印象內(nèi)容模型引入空間與文化距離都比較遙遠的出境旅游情境,為深入理解國家旅游意象對出游意愿的影響提供思路借鑒。一方面,本文證實了個體在評價出游國家時更看重其是否溫暖,也即是否友善、熱情、溫暖、真誠;另一方面,通過對比潛在游客與實際游客對目的地國家溫暖意象的感知評價,本文還發(fā)現(xiàn),除整體的旅游溫暖意象之外,自然和文化景觀構(gòu)成元素、當?shù)鼐用窈吐糜螐臉I(yè)者、經(jīng)濟、治安、交通和天氣等環(huán)境要素是否溫暖也很重要。這符合解釋水平理論的論斷:相較于實際游客,潛在游客與南非之間的心理距離更遠,更傾向于采用高解釋水平來表征事物,即更關(guān)注抽象、核心、去背景化的特征,形成整體籠統(tǒng)的主觀評價,這體現(xiàn)在整體的國家旅游意象是否溫暖;而一旦產(chǎn)生真實游覽經(jīng)歷,心理距離由遠變近,實際游客便更看重具體、表面和背景化的特征,也即那些能夠具象呈現(xiàn)溫暖意象的旅游吸引物、人與環(huán)境要素[63]。

5.2 管理啟示

當前世界經(jīng)濟仍存在較大不確定性,作為世界旅游三大板塊的亞太地區(qū)占比卻能保持顯著上升,中國在其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。隨著國民旅游經(jīng)驗的積累和旅行觀念的逐漸成熟,近年來,中國的出境旅游市場發(fā)展迅速,成為世界各國發(fā)展入境旅游難以忽視的潛在客源市場。本研究主要結(jié)論為理解中國居民對出境國家的旅游意象評價以及目的地營銷機構(gòu)精準設計旅游營銷內(nèi)容提供思路借鑒,具體而言:(1)個體對國家旅游意象的感知普遍存在擬人化傾向,目的地國家在設計營銷宣傳內(nèi)容時,可以通過擬人化手法來進行整體的國家旅游意象建構(gòu)。對于尚未產(chǎn)生實際旅游經(jīng)歷的潛在游客而言,國家整體的溫暖意象是降低風險感知、提高出游吸引力的重要指標,因此,目的地國家有必要通過積極承辦大型體育賽事活動、開展友好國際交流等方式主動打造溫暖意象,以有效改變原生的消極刻板印象。(2)實際游客對國家旅游意象的感知更加積極且具體,因此,營銷機構(gòu)可以通過各種獎勵措施鼓勵實際游客,尤其是網(wǎng)絡口碑意見領(lǐng)袖在線分享旅行經(jīng)歷,產(chǎn)生更好的說服效果;目的地營銷機構(gòu)也可以借助網(wǎng)絡游記文本與圖片的大數(shù)據(jù)分析,挖掘能夠體現(xiàn)國家旅游溫暖意象的具體方面和呈現(xiàn)元素(如當?shù)鼐用竦龋M而通過線上和線下的整合營銷策略完成有效傳播。

5.3 研究局限與展望

本文以南非這一距離中國比較遙遠的新興出境接待國為例,通過對比不同游客群體對其國家旅游意象的溫暖與能力感知差異,得到一些有價值的結(jié)論,但仍可能存在以下研究局限:首先,盡管本文從數(shù)據(jù)采集的科學性與可行性出發(fā),分別選擇不同方法進行兩類游客群體的實證調(diào)研,并通過網(wǎng)絡游記的內(nèi)容分析獲得了實際游客感知國家旅游溫暖和能力意象的具體依據(jù),但是由于潛在游客較為有限而籠統(tǒng)的評判能力,導致很難在一個更微觀具體的層面上進行逐一量化比較,未來既可考慮對潛在游客進行深度訪談,通過質(zhì)性分析方法進行感知程度差異比較,也可以考慮通過實驗設計,借助圖片、視頻等刺激材料,對被試進行學習引導,考察被試在接觸學習真實圖片和相關(guān)信息前后,對國家旅游意象的感知變化,科學解釋其內(nèi)在機制與適用邊界。其次,盡管本研究證實了國家旅游意象,尤其是溫暖意象感知對遠距離出境游的重要性,但尚有其他諸如風險感知、時間與經(jīng)濟成本等阻礙性因素的存在,未來可同時考察多類因素對出游決策的差異化影響,這有助于目的地營銷組織有效降低潛在游客的風險規(guī)避心理,鼓勵他們完成出游決策。最后,鑒于撰寫游記的南非實際游客在網(wǎng)絡上的身份匿名,本研究無法統(tǒng)計他們的背景信息,也不能與潛在游客的群體特征進行異質(zhì)性檢驗。未來可考慮通過線下邀請去過南非的個體推薦旅友的滾雪球抽樣方式開展問卷調(diào)查,以反復檢驗相關(guān)結(jié)論的穩(wěn)健性。

參考文獻(References)

[1] 劉逸, 保繼剛, 陳凱琪. 中國赴澳大利亞游客的情感特征研究——基于大數(shù)據(jù)的文本分析[J]. 旅游學刊, 2017, 32(5): 46-58. [LIU Yi, BAO Jigang, CHEN Kaiqi. Sentimental features of Chinese outbound tourists in Australia: Big-data based content analysis[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 46-58.]

[2] 楊旸, 劉宏博, 李想. 文化距離對旅游目的地選擇的影響——以日本和中國大陸出境游為例[J]. 旅游學刊, 2016, 31(10): 45-55. [YANG Yang, LIU Hongbo, LI Xiang. The influences of national cultural distance on international destination choice of Japanese and Chinese residents[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(10): 45-55.]

[3] 楊勁松. 大眾時代的出境旅游和解決方案[J]. 旅游學刊, 2011, 26(7): 10-11. [YANG Jinsong. The outbound tourism and its resolutions in the mass age[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(7): 10-11.]

[4] 戴斌, 蔣依依, 楊麗瓊, 等. 中國出境旅游發(fā)展的階段特征與政策選擇[J]. 旅游學刊, 2013, 28 (1): 39-45. [DAI Bin, JIANG Yiyi, YANG Liqiong, et al. Stage characteristics and policy choices of China's outbound tourism development[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(1): 39-45.]

[5] 戴學鋒, 孫盼盼. 收入與出境旅游率的非線性關(guān)系——基于門檻面板模型的實證證據(jù)[J]. 旅游學刊, 2014, 29(9): 13-23. [DAI Xuefeng, SUN Panpan. Non-linear relationship between income and outbound tourism rate: Empirical evidence based on threshold panel models[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(9): 13-23.]

[6] 劉敏. 社會學視角下中國公民出境旅游的文化價值: 對旅游社會文化影響的案例研究[J]. 旅游學刊, 2009, 24(12): 70-77. [LIU Min. On the cultural value of Chinese outbound travel under the perspective of sociology[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(12): 70-77.]

[7] 邢寧寧, 楊雙雙, 黃宇舟, 等. 90后出境旅游動機及價值追尋[J]. 旅游學刊, 2018, 33(9): 58-69. [XING Ningning, YANG Shuangshuang, HUANG Yuzhou, et al. The motivation and value pursuit of outbound tourism of post-90s[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 58-69.]

[8] 曾麗, 翁時秀, 李想, 等. 有計劃購買還是沖動消費?——出境旅游高消費現(xiàn)象探析[J]. 旅游學刊, 2017, 32(5): 26-35. [ZENG Li, WENG Shixiu, LI Xiang, et al. Deliberate purchases or impulse shopping? An investigation of the “high consumption” phenomenon among Chinese outbound tourists[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 26-35.]

[9] HUGHES K, WANG J, SHU M. Exploring the travel patterns, preferences and recommendations of Chinese university students living in Australia[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2015, 23: 12-22.

[10] 李萍, 陳田, 王甫園, 等. 基于文本挖掘的城市旅游社區(qū)形象感知研究——以北京市為例[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1106-1122. [LI Ping, CHEN Tian, WANG Fuyuan, et al. Urban tourism community image perception and differentiation based on online comments: A case study of Beijing[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1106-1122.]

[11] PAN L, ZHANG M, GURSOY D, et al. Development and validation of a destination personality scale for mainland Chinese travelers[J]. Tourism Management, 2017, 59: 338-348.

[12] PAN L, LU L, GURSOY D. Traveling to a gendered destination: A goal-framed advertising perspective[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2020, 44(3): 499-522.

[13] 張輝, 黎映彤. 城市型旅游目的地品牌性別氣質(zhì): 量表開發(fā)與實證檢驗[J]. 旅游學刊, 2020, 35 (1): 109-120.[ZHANG Hui, LI Yingtong. Gender dimensions of city brand personality: Scale development and validation[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(1): 109-120.]

[14] 唐玉鳳, 張宏梅. 旅游前后目的地空間意象對比研究——以旅韓中國游客為例[J]. 地域研究與開發(fā), 2018, 37(1): 103-109. [TANG Yufeng, ZHANG Hongmei. Contrastive study on spatial image of tourism destination before and after Chinese tourists entry to Korea[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(1): 103-109.]

[15] 吳茂英, 陸均良. 互聯(lián)網(wǎng)背景下的中國出境游客行為新特點[J]. 旅游學刊, 2016, 31(5): 5-7. [WU Maoying, LU Junliang. New behavioral characteristics of Chinese outbound tourists in the Internet context[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 5-7.]

[16] 陳瑤. “彩虹之國”南非的社會治安陰影[J]. 記者觀察, 2004 (7): 46-49. [CHEN Yao. “The country of the rainbow” South Africa's social security shadow[J]. Reporters Notes, 2004 (7): 46-49.]

[17] 龐小佳, 張大均, 王鑫強, 等. 刻板印象干預策略研究述評[J]. 心理科學進展, 2011, 19(2): 243-250. [PANG Xiaojia, ZHANG Dajun, WANG Xinqiang, et al. Review on intervention strategy studies about stereotype[J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(2): 243-250.]

[18] FISKE S T, CUDDY A J C, GLICK P, et al. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 82(6): 878-902.

[19] 佐斌, 張陽陽, 趙菊, 等. 刻板印象內(nèi)容模型: 理論假設及研究[J]. 心理學探新, 2006, 14(1): 138-145. [ZUO Bin, ZHANG Yangyang, ZHAO Ju, et al. The stereotype content model and its researches[J]. Psychological Exploration, 2006, 14(1): 138-145.]

[20] 吳波, 李東進. 基于刻板印象內(nèi)容模型的品牌感知研究評介[J]. 外國經(jīng)濟與管理, 2013, 35(3): 57-63. [WU Bo, LI Dongjin. A review and outlook of researches on organizational stigma[J]. Foreign Economics & Management, 2013, 35(3): 57-63.]

[21] CUDDY A J C, FISKE S T, GLICK P. When professionals become mothers, warmth doesnt cut the ice[J]. Journal of Social Issues, 2004, 60(4): 701-718.

[22] CUDDY A J C, NORTON M I, FISKE S T. This old stereotype: The pervasiveness and persistence of the elderly stereotype[J]. Journal of Social Issues, 2005, 61(2): 267-285.

[23] GILBERT G M. Stereotype persistence and change among college students[J]. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, 46(2): 245-254.

[24] 魏華, 段海岑, 周宗奎, 等. 疊音姓名對人際知覺和態(tài)度的影響[J]. 心理學探新, 2018, 38(6): 551-556. [WEI Hua, DUAN Haicen, ZHOU Zongkui, et al. The effect of repeated two-syllable name on interpersonal perception and attitude[J]. Psychological Exploration, 2018, 38(6): 551-556.]

[25] BROUGH A R, WILKIE J E B, MA J, et al. Is eco-friendly unmanly? The green-feminine stereotype and its effect on sustainable consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 43( 4): 567-582.

[26] JUDD C, JAMES-HAWKINS L, YZERBYT V, et al. Fundamental dimensions of social judgment: Understanding the relations between judgments of competence and warmth[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6): 899-913.

[27] KERVYN N, BERGSIEKER H B, GRIGNARD F, et al. An advantage of appearing mean or lazy: Amplified impressions of competence or warmth after mixed descriptions[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2016, 62: 17-23.

[28] FOURNIER S. Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research[J]. Journal of Consumer Research, 1998, 24(4): 343-373.

[29] FOURNIER S, ALVAREZ C. Brands as relationship partners: Warmth, competence, and in-between[J]. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(2): 177-185.

[30] EPLEY N, WAYTZ A, CACIOPPO J T. On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism[J]. Psychological Review, 2007, 114(4): 864-886.

[31] KERVYN N, FISKE S T, MALONE C. Brands as intentional agents framework: How perceived intentions and ability can map brand perception[J]. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(2): 166-176.

[32] 魏華, 汪濤, 周宗奎, 等. 疊音品牌名稱對消費者知覺和偏好的影響[J]. 心理學報, 2016, 48(11): 1479-1488. [WEI Hua, WANG Tao, ZHOU Zongkui, et al. The effect of repeated two-syllable brand name on consumers perception and preference[J]. Acta Psychologica Sinica, 2016, 48(11): 1479-1488.]

[33] 潘莉, 張夢, 何宸希. 品牌知覺情境下體驗型產(chǎn)品廣告的目標框架效應[J]. 四川師范大學學報(社會科學版), 2020, 47(1): 48-57. [PAN Li, ZHANG Meng, HE Chenxi. Goal framing effect of experiential product advertisements under the context of brand perceptions[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2020, 47(1): 48-57.]

[34] 鐘科, 何云. 要素品牌擬人化對消費者購買意愿的影響、邊界條件及中介機制[J]. 商業(yè)經(jīng)濟與管理, 2018 (8): 47-58. [ZHONG Ke, HE Yun. The influence of anthropomorphism of ingredient brand on purchase intention: Effects, boundaries and mediation[J]. Journal of Business Economics, 2018 (8): 47-58.]

[35] 龐雋, 畢圣. 廣告訴求—品牌來源國刻板印象匹配度對品牌態(tài)度的影響機制[J]. 心理學報, 2015, 47(3): 406-416. [PANG Jun, BI Sheng. Effects of congruency between advertising appeal and country-of-origin stereotype on brand attitude[J]. Acta Psychologica Sinica, 2015, 47(3): 406-416.]

[36] 王漢瑛, 邢紅衛(wèi), 田虹. 定位綠色消費的“黃金象限”: 基于刻板印象內(nèi)容模型的響應面分析[J]. 南開管理評論, 2018, 21(3): 203-214. [WANG Hanying, XING Hongwei, TIAN Hong. Position the “golden quadrant” of green consumption: A response surface analysis based on the stereotype content model[J]. Nankai Business Review, 2018, 21(3): 203-214.]

[37] CHATTALAS M, KRAMER T, TAKADA H. The impact of national stereotypes on the country of origin effect a conceptual framework[J]. International Marketing Review, 2008, 25(1): 54-74.

[38] CUDDY A J C, FISKE S T, KWAN V S, et al. Stereotype content model across cultures: Towards universal similarities and some differences[J]. British Journal of Social Psychology, 2009, 48(1): 1-33.

[39] 潘莉. 我國山岳型旅游地的品牌個性對應分析[J]. 四川師范大學學報(社會科學版), 2018, 45(2): 75-83. [PAN Li. A correspond analysis of destination brand personality on the mountain landscapes in China[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2018, 45(2): 75-83.]

[40] CHEN C, PHOU S. A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty[J]. Tourism Management, 2013, 36: 269-278.

[41] CHI C G-Q, PAN L, DEL CHIAPPA G. Examining destination personality: Its antecedents and outcomes[J]. Journal of Destination Marketing and Management, 2018, 9: 149-159.

[42] SHEN X, LV X, LIN S, et al. Application of the stereotype content model to destination image: Evidence from residents of mainland China[J]. Journal of Destination Marketing and Management, 2019, 14: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100375.

[43] 穆雪茗, 白長虹, 吳波, 等. 目的地國家形象與旅游產(chǎn)品類別的匹配效應——基于刻板印象內(nèi)容模型的實證研究[J]. 旅游學刊, 2017, 32(6): 64-74. [MU Xueming, BAI Changhong, WU Bo, et al. The matching effect of destination country image and tourism product type: An empirical study based on the stereotype content model[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(6): 64-74.]

[44] CROMPTON J L. An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image[J]. Journal of Travel Research. 1979, 17(4), 18-23.

[45] 周永博, 沙潤, 余子萍. 旅游目的地意象三維耦合結(jié)構(gòu): 基于江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)旅游者的實證分析[J]. 地理科學進展, 2010 (12): 1590-1596. [ZHOU Yongbo, SHA Run, YU Ziping. Structure of the tourism destination image[J]. Progress in Geography, 2010 (12): 1590-1596.]

[46] BEERLI A, MARTIN J D. Factors influencing destination image[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 657-681.

[47] 彭丹, 黃燕婷. 麗江古城旅游地意象研究: 基于網(wǎng)絡文本的內(nèi)容分析[J]. 旅游學刊, 2019, 34(9): 80-89. [PENG Dan, HUANG Yanting. A study on the tourism destination imagination of Lijiang ancient town: Content analysis based on travel blogs[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(9): 80-89.]

[48] 宋歡, 喻學才. 城市旅游意象的解構(gòu)與重構(gòu)——兼論旅游形象與旅游意象的異同[J]. 地域研究與開發(fā), 2017, 36(1): 91-96. [SONG Huan, YU Xuecai. Deconstruction and reconstruction of city tourism imago: Research on the similarities and differences between tourism image and tourism imago[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(1): 91-96.]

[49] 鄭榮娟, 白凱, 馬耀峰. 基于旅華美國游客手繪認知地圖的中國旅游目的地意象研究[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 150-158. [ZHENG Rongjuan, BAI Kai, MA Yaofeng. Research on the China destination image based on American tourists sketch cognitive map[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 150-158.]

[50] STEPCHENKOVA S, SHICHKOVA E. Country and destination image domains of a place: Framework for quantitative comparison[J]. Journal of Travel Research, 2017, 56(6): 776-792.

[51] ZHANG H, XU F, LEUNG H H, et al. The influence of destination-country image on prospective tourists visit intention: Testing three competing models[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2016, 21(7): 811-835.

[52] CHAULAGAIN S, WIITALA J, FU X. The impact of country image and destination image on US tourists travel intention[J]. Journal of Destination Marketing and Management. 2019, 12: 1-11.

[53] FERREIRA S L A, HARMSE A C. Crime and tourism in South Africa: International tourists perception and risk[J]. South African Geographical Journal, 2000, 82(2): 80-85.

[54] DONALDSON R, FERREIRA S. (Re-) creating urban destination image: Opinions of foreign visitors to South Africa on safety and security?[J] Urban Forum, 2009, 20(1): 1-18.

[55] PITT L F, OPOKU R, HULTMAN M, et al. What I say about myself: Communication of brand personality by African countries[J]. Tourism Management, 2007, 28(3): 835-844.

[56] LEPP A, GIBSON H. Reimaging a nation: South Africa and the 2010 FIFA World Cup[J]. Journal of Sport & Tourism, 2011, 16(3): 211-230.

[57] HAMMETT D. Tourism images and British media representations of South Africa[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(2): 221-236.

[58] 侯杰泰. 結(jié)構(gòu)方程模型及其應用[M]. 北京: 教育科學出版社, 2004: 43-57. [Hou Jietai. Structural Equation Model and Its Application[M]. Beijing: Educational Science Press, 2004: 43-57.]

[59] 鐘帥, 章啟宇. 基于關(guān)系互動的品牌資產(chǎn)概念、維度與量表開發(fā)[J]. 管理科學, 2015 (2): 69-79. [ZHONG Shuai, ZHANG Qiyu. Relationship interaction-based brand equity: Concept, dimensions and scale development[J]. Journal of Management Science, 2015 (2): 69-79.]

[60] 曲穎, 賈鴻雁. 旅游目的地形象的測量與分析——以南京在華東區(qū)域內(nèi)的比較性研究為例[J]. 人文地理, 2013 (1): 128-134. [QU Ying, JIA Hongyan . The measurement and analysis of destination image —A comparative study of Nanjing[J]. Human Geography, 2013 (1): 128-134.]

[61] HAIR J F, BLACK W C, BABIN B J, et al. Multivariate Data Analysis[M]. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006: 24-39.

[62] 吳明隆. 問卷統(tǒng)計分析實務——SPSS操作與應用[M]. 重慶: 重慶大學出版社, 2010: 379-397. [WU Minglong. Questionnaire Statistical Analysis Practice — SPSS Operation and Application[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2010: 379-397.]

[63] 楊穎, 朱毅. 誰該成為體驗型產(chǎn)品網(wǎng)絡評論的主角, 圖片還是文字?[J]. 心理學報, 2016 (8): 1026-1036. [YANG Ying, ZHU Yi. Effects of online pictorial versus verbal reviews of experience product on consumers judgment[J]. Acta Psychologica Sinica, 2016 (8): 1026-1036.]