中國文化旅游產業政策演進及有效性分析

黃銳 謝朝武 李勇泉

[摘? ? 要]文旅融合是旅游產業發展的重要基礎,但學界對既有政策體系對文化旅游產業的作用機制卻一直缺乏應有的理論關注和實證檢驗。該研究對2009—2018年文化旅游產業的109條相關政策進行了系統梳理,總結出文化旅游產業政策的工具類型、發布部門、階段性力度演進等特征,同時結合42家文化旅游上市企業財務報表中的資產總額、營業收入和投資現金流等數據,基于時間序列分析中的VAR模型,利用協整檢驗、Granger因果檢驗、脈沖響應和方差分解等方法,對文化旅游產業政策力度對文化旅游產業發展的有效性進行實證分析。結果顯示:(1)政策力度與文旅產業發展規模水平、收益水平和投資建設水平存在長期均衡關系,并且與發展規模水平、投資建設水平存在單向因果關系,與收益水平存在雙向因果關系。(2)政策力度對文旅產業規模擴大具有顯著的短期促進作用,但其長期促進作用逐漸減弱。政策力度對產業收益的增長具有促進作用,但在后期較不穩定。政策力度對文旅產業投資水平具有短期刺激作用,機遇期結束后刺激作用放緩。(3)政策力度是文旅產業規模增長的主要因素,國內旅游總花費是文旅產業收益增長的主要因素,政策力度和國內旅游總花費對文旅產業投資水平有影響,但非主要影響因素。

[關鍵詞]文化旅游產業;政策演進;政策有效性;上市企業;中國

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2021)01-0027-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.01.008

引言

大力發展文化旅游產業是當前我國推動經濟高質量發展、滿足人民對美好生活需求和提升國家軟實力的重要抓手。從十八大“建設文化強國”到十九大“堅定文化自信”,充分彰顯了文化在國民經濟發展中的突出地位,而旅游與文化有著天然的關聯性和耦合性,文旅融合發展一直是旅游產業發展的重要基石之一。近年來,基于文旅融合所構建的文化旅游產業,既得益于中國旅游市場規模的驅動,也得益于長期以來政府政策體系的支持。自2009年頒布的《文化產業振興規劃》提出要開發文化和旅游結合的服務性消費,此后近10年時間國家先后頒布100多項與文化旅游產業相關的政策,2018年《國務院機構改革方案》宣布組建文化和旅游部,在“宜融則融,能融盡融,以文促旅,以旅彰文”政策指導意見的統籌引領下,文化旅游產業邁入發展新階段[1]。在我國旅游產業結構性轉型的趨勢背景下,面向規模性的文旅產業政策展開相關議題的實證研究具有重大現實意義。

盡管國家對文化旅游產業政策的支持密度和力度在不斷增強,學界對于文化旅游產業的發展機制一直缺乏制度層面的理論探索和實證檢驗。現有文獻研究多從市場主體視角探討文化與旅游產業融合發展[2-4]、文化旅游產業競爭力評價[5-6]和文化旅游產業發展模式[7-8]等研究問題,而較少基于政府主體視角分析政府對文化旅游產業發展的宏觀調控機制,對于政府產業政策的演進趨勢和引導路徑缺乏系統梳理。現代經濟是依賴于各類預見性的規則和秩序支撐的復雜演化系統,政策制度作為一種生產性資產和社會資本是調動經濟要素和釋放市場活力的關鍵[9],而文化旅游產業涵蓋旅游和文化雙重業態,涉及綜合性產業要素眾多,對政府宏觀協調依賴度更高[10]。在中國情境下,政策是文化旅游產業發展的主要驅動力量,對中國既有的文化旅游產業政策的演進過程以及成效進行系統的實證分析,有利于探明“政府之手”在文化旅游產業資源配置中的作用機制,為中國文化旅游產業在下一階段的高質量發展提供有效政策支撐,對于加強文旅融合的戰略進程將起到積極的推動作用。

1 文獻綜述

1.1 文化旅游產業的概念界定

文化和旅游產業的融合發展在實踐上已經有長期的歷史,但業界和學界對于文化旅游產業的概念內涵卻并無定論。國外學者Khalid較早提出“文化旅游產業”(cultural tourism industry)這一名詞[11],但此后鮮有學者沿用并界定這一概念。國內早期學者認為文化旅游產業是旅游產業的一個分支,張春香和劉志學提出文化旅游產業是旅游業的組成部分,涉及旅游地文化內容創新和項目開發[12]。龔紹方認為文化旅游產業從屬于旅游產業,是由人文旅游資源開發出來的產業[13]。隨著研究不斷深入和產業發展邊界的清晰,更多學者認為文化旅游產業并非單一的文化產業或旅游產業,而是兩者相互融合滲透的產物[14],包括影視傳媒業、演藝業和休閑娛樂業等產業與旅游業的融合[15],基于文旅融合所構建的文化旅游產業類型含蓋主題公園、大型實景演出、會展節事業、文創產業園等新型業態[16-17]。本質而言,文化旅游產業是在文化產業和旅游產業各要素相互耦合基礎上形成的多層次、多要素的創新系統[18],它是以文化創意內容為核心、以觀光旅游活動為載體、注重文化場景營造的綜合性產業[8],多數學者對這一本質特征表示贊同。參考文化旅游產業的本質定義,本文中的文化旅游產業政策是指國家相關部門頒布的、以促進文化旅游產業發展為目標的政策文本,其規制對象同時包括文化企業和旅游企業。本文在實證分析中對文化旅游產業及政策類型的選取時也沿用上述操作化定義。

1.2 文化旅游產業政策研究回顧

20世紀70年代,國際休閑旅游的興起催生了文化旅游熱潮,20世紀80—90年代文化旅游已成為新興利基市場中的重要標簽,遺產旅游、影視旅游和藝術旅游等文化旅游產業不斷涌現,美國、日本、韓國等國相繼出臺相關政策發展文化旅游產業[19]。在此背景下,國外學者較早關注到本國文旅產業的政策議題,Tomljenovic等對克羅地亞文化旅游業發展的五大政策措施進行分析,明確了地方投資、組織合作和區域營銷等政策的戰略地位[20]。Kouri分析了希臘政府文化和旅游產業體制融合政策對國家社會經濟的影響[21],Kim以韓國區域經濟振興政策為研究對象,探索其對提升地方文化旅游產業水平的影響效果[22]。相比之下,中國文化旅游產業起步較晚,伴隨著大眾旅游消費結構升級,個性化、品質化旅游方式促使了文化旅游產業興起[23],自2009年后我國頒布的一系列文旅相關政策主導了文旅產業發展[24]。而目前國內鮮有學者針對文化旅游產業政策開展研究,既有文獻多將文化旅游產業政策作為文化或旅游產業政策的一部分進行分析[25-26],研究內容多集中于政策文本分析和有效性評估。王鳳榮等揭示了屬地化管理政策導致重復建設、產業結構趨同,文化產業園出現無序競爭的現象[27],Shan分析了在政策利好條件下中國主題公園盲目擴建、虧損嚴重的現狀,并對政策效益的局限性進行了深入探索[28]。蘇卉提出政府文化旅游產業政策規制要靈活,要對過時的、相互強制的政策進行整合,保障政策運行的有效性[29]。

綜上所述,政府政策對于文化旅游產業的發展具有重要作用,這在國內外政策有效性研究中均得到充分體現。而在中國情境下,政府更是文化旅游產業推行的主導力量,政府積極干預無疑提供了一個良好的政策環境,但現有文獻也反映出了政府在推行文化旅游產業政策中存在的有效性問題,政府整體政策在文化旅游產業發展中究竟發揮多大效果仍缺乏量化方法檢驗。因此,本文以文化旅游產業政策為研究主體,在系統梳理政策發展演化路徑的基礎上,采用VAR模型等時間序列方法對政策力度的有效性及其作用機制進行實證分析,以期為文化旅游產業發展及其政策制定提供理論和實踐參考。

2 研究設計

2.1 變量選取及其數據來源

2.1.1? ? 解釋變量

針對不同時期政策作用強度的計量是政策有效性研究的難點,彭紀生等最早在技術創新政策研究中構建了包含政策效力、政策措施和政策目標在內的三維度政策力度評估模型[30],隨后該模型迅速被應用到知識產權[31]、節能減排[32]和旅游[25]等政策評估領域,成為政策量化研究的主流方法,本文采用政策力度值作為衡量當期文化旅游產業政策的作用強度指標。由于自2009年《文化產業振興規劃》頒布后,文化產業被作為國家戰略性產業,文旅產業相關政策才陸續出臺,因此將政策力度計量的窗口期定為2009年1月—2018年12月10年周期內,政策樣本來源于“中國政府網”“文化和旅游部官網”和“中國產業政策網”等網站,共搜集10年期間109條與文化旅游產業相關政策,政策篩選以是否包含文化旅游產業要素、是否對文化旅游產業發展產生影響、是否提及文化旅游發展政策目標或政策措施為標準。對這些政策按照發布時間、發布單位、政策類型、內容摘要等進行編號整理,形成政策樣本庫,方便研究人員進行后期政策力度計量。

2.1.2? ? 被解釋變量

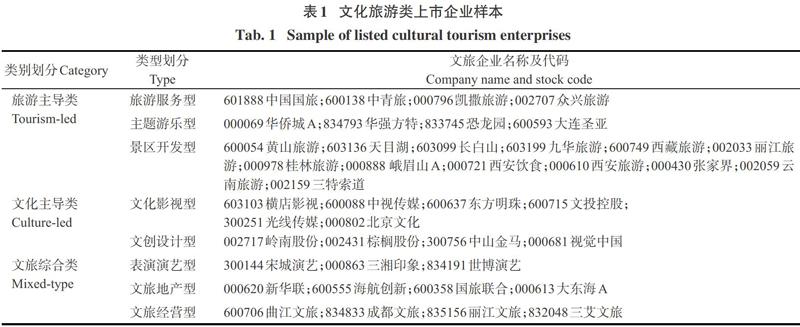

本文選取文旅上市企業的整合數據作為政策有效性的被解釋變量樣本,用總資產總額(total gross assets,TGA)來代表文旅產業發展規模水平,用總營業收入(total operating revenue,TOR)代表文旅產業的整體收益水平,用總投資現金流(total cash flow of investment,TCFI)代表文旅產業發展的投資建設水平,篩選的42家企業是主營業務中包含文化旅游產業及相關產業的全樣本上市企業,參考上文中文化旅游產業概念界定,借鑒前人研究對文化旅游產業類型的歸納[16],并結合《文化及相關產業分類(2018)》和《國家旅游及相關產業統計分類(2018)》中對于文化與旅游交叉產業劃分,將現有的上市公司分為主題游樂型、表演演藝型等8種類型,既包括從事文化資源的開發經營活動的旅游企業,也包括從事游客接待業務文化企業,根據各上市公司的主導業務類型,將其分為旅游主導類、文化主導類和文旅綜合類(表1),各指標數據來源于“網易財經”“巨潮資訊網”等網站公布的上市企業財務報表信息。

2.1.3? ? 控制變量

為了增加研究模型的解釋度,更加清晰地分析文化旅游政策對文旅產業的作用關系,選擇國內旅游總花費(domestic tourism expenditure,DTE)作為控制變量,代表國民旅游消費變化給文旅企業帶來的趨勢性影響,來排除旅游業內部發展因素對本研究的干擾。控制變量指標為2009年1月—2018年12年40個季度旅游樣本數據,主要來源于《中國旅游統計年鑒》和文化和旅游部網站公布的旅游經濟報告。

2.2 研究方法與模型構建

2.2.1? ? 政策力度計量模型及量化步驟

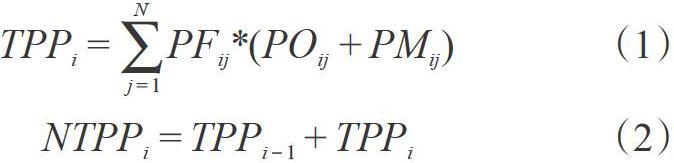

借鑒主流政策力度評估模型[30-32],在進行政策力度(policy power)計量前先構建政策效力、政策目標和政策措施三維評分指標體系(表2)。政策效力(policy force)代表政策的權威性和影響力大小,即政策所體現的權重,本文依據政策發布的權力機構以及政策公文的法律、行政效力級別來判斷各政策的效力權重;在政策賦值中發現級別越高的政府機關其政策相對宏觀,對經濟主體的實際約束力偏弱,若賦值較高則難以測量到真實的政策力度值。因此,引入政策目標(policy goal)來考慮政策預期達成結果的明確性和可度量性,引入政策措施(policy method)指標考慮政策具體實施方案的可操作性和可執行性。為確保量化結果客觀性,本研究嚴格按照政策量化評估程序進行操作:第一,組建由6名研究人員組成的政策打分團隊。第二,參考現有政策評估文獻中各指標判定標準,制定文旅產業政策評分細則,向打分人員詳細介紹打分標準,對其反饋的存疑條目進行修改,確保目標、措施等指標間具有較高區分度,避免指標內相關。第三,采用三角檢定法,將6名打分人員分為3組對109項政策的各項指標進行打分,檢驗分值一致性,并確定超限閾值范圍,對于小組間相互沖突的某一政策評分進行討論,總結差異原因,對量化標準進行進一步修改。第四,經過三輪修改使得小組打分差異性控制在一定范圍,并取小組評分算術平均數作為量化結果。最終根據政策力度評估模型計算各期的政策力度分值。模型如下:

模型(1)中,i表示季度,由于研究窗口期為2009年1月—2018年12月,因此i∈[1,40],N表示第i個季度頒布的政策數目;Pij表示第i個季度頒布的第j項政策,j∈[1,N]。PFij表示第i個季度頒布的第j項政策的效力值。POij表示第i個季度頒布的第j項政策的目標值,PMij表示第i個季度頒布的第j項政策的措施值,PPij表示該項政策的力度值。TPPi表示第i個季度下的該政策的總體政策力度值。而在現實情境下,只要一項政策沒有被廢除就會一直對文化旅游業發展產生影響,因此發揮作用不僅是該年該季度下頒布的政策,而是截止期限為止所有生效政策的存量值,因此利用模型(2)中的NTPP指標計算第i個季度下政策力度的累積值(值得注意的是,當一項政策到期或被廢除時,需對政策值進行調整)。

2.2.2? ? 向量自回歸模型

向量自回歸模型(vector autoregression, VAR)是分析事先不帶有約束條件的聯合內生變量動態關系的常用模型[33],對預測相互聯系的時間序列系統及分析隨機擾動對變量系統的動態沖擊具有突出效果[34],考慮到VAR模型不受先驗經濟理論的限制,本文借助其探索政策變動與文旅產業間互相傳導的動態路徑,VAR一般形式為:

其中,Yt是(n×1)階向量組成的同方差平穩的線性隨機過程,βi是(n×n)階的系數矩陣,Yt-i是Yt向量的i階滯后變量,t是隨機干擾項。VAR模型分析一般包括單位根檢驗、協整檢驗、Granger因果檢驗、脈沖響應函數和方差分解等方面。

3 實證分析

3.1 中國文化旅游產業政策演進特征分析

3.1.1? ? 文化旅游產業政策工具類型及演變

政策工具是實現政策目標的具體方式,在政策研究中常被用于區分不同政策的實施路徑。借鑒Rothwell和Zegveld[35]的政策工具理論以及唐曉云、蔣園園和楊秀云[25,36]對旅游政策的劃分,將近10年文化旅游產業政策主要分為環境型、供給型和需求型三大政策工具類型。其中,供給型政策是文旅產業發展的推力因素,包括政府為文旅企業發展中提供人才、基礎設施、資金和土地等要素的政策支持。需求型政策工具是文旅產業發展的拉動因素,包括政府對相關文旅產業專項培育、公共采購和對外貿易出口等刺激性生產政策。環境型政策工具是政府為文旅企業投資、生產和經營創造利好環境的政策,對文旅企業發展起到間接影響的作用,包括制定產業目標規劃、為企業提供寬松的金融和稅收環境、制定法律法規和行政監管條例規范企業市場行為、加強政府文化管理體制改革、推動企業間協同發展和獎勵補貼緊缺型文旅產業等政策。

從統計結果來看(表3),文旅政策以環境型政策工具為主,占比55.1%,需求型政策工具占比為18.3%,供給型政策占比20.2%,其他政策占比6.4%。從政策類別數量來看,在環境型政策中,目標規劃類政策高達26條。需求型政策中,專項產業培育政策達到16條。供給型政策中,資金投入政策達到8條。通過對各政策工具類型的歷史累計增長統計進一步發現,環境型政策數量在2009—2015年穩步增長,2015年后出現較大增幅,而需求政策和供給政策在2009—2014年增長幅度較慢,自2014起增長幅度有所提高。長期來看,環境型政策出臺的數量要始終高于供給和需求型政策,且與二者間的數量差距在逐漸拉大,供給型政策推力和需求型政策的拉力需要進一步增強。

3.1.2? ? 文化旅游產業政策部門演變

文旅產業作為文化產業和旅游產業融合的綜合性產業,對于政府政策制定的協同度要求更高。如圖1所示,隨著文化旅游產業的深入發展,至2018年12月份已經有28個機構參與文旅產業的政策制定,同一政策由兩個或兩個以上機構聯合頒布的比例為30.2%,政策協同力度在不斷加大。其中,主導文化旅游產業政策頒布的部門是文化部(2018年后與國家旅游局合并),在所有機構中政策數占比39.6%。其次,國務院辦公廳自2009年開始共頒布與文旅產業相關的政策高達28條,反映了國家在宏觀層面對于發展文化和旅游產業的高度重視。原國家旅游局(包含并入文化和旅游部)共頒布政策25條,其中,單獨發布或主導發布的政策占比較高,是文旅產業政策制定的核心機構。財政部政策為19條,但真正主導政策頒布的僅6條政策,大部分為配合其他部門政策實施而聯合頒布。國家發展改革委頒布政策也涉及8條,包括4條主導政策。此外,自2014年以來農業部、科學技術部、工信部、商務部等業外部門也紛紛推出政策措施,為文旅產業融入更多產業要素,體現了多部門在文化旅游產業發展上的協同配合。

3.1.3? ? 文化旅游產業政策力度演進及相關節點政策分析

通過對累計政策力度值NTPP的計量,并結合具體政策內容,分析2009—2018年10年間政府對文化旅游產業的支持力度情況。如圖2所示,根據政策力度值的變化趨勢以及重要節點政策頒布時間,將其大致分為初始增長期、穩步增長期和快速增長期3個階段。

初始增長期從研究期初至2011年9月,其中,2009年7月國家頒布的《文化產業振興規劃》是初始增長期正式開始的標志性政策,國務院首次將文化產業上升為國家戰略性產業,并將主題公園、文化創意、演藝娛樂、文化會展等文旅產業類型定位為重點發展對象。隨后,原文化部和國家旅游局高度重視,先后頒布《關于促進文化與旅游結合發展的指導意見》等12條與文旅產業發展相關的政策,奠定了文旅產業發展的基礎;穩步增長期開始的里程碑政策是2011年10月十七屆六中全會通過的《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》,該政策將建設“文化強國”作為國家長遠發展戰略,并將推動文化產業與旅游業融合發展擺在突出位置。在此基礎上文旅政策力度值呈階梯狀穩步提升,更多規劃、資金、土地和管理政策向文化旅游產業傾斜,政策目標和措施也更加明確具體;進入國家“十三五”規劃期,文旅政策力度步入快速增長期,2016年12月國務院和原國家旅游局頒布的《“十三五”旅游業發展規劃》為關鍵節點政策,其將文旅產品開發和品牌功能區打造作為新時期國家層面的重點發展領域。隨后,國家發改委等七部委迅速響應出臺了《“十三五”時期文化旅游提升工程實施方案》,提出文旅產業發展系統建設任務和工程方案。總體來看,這一階段政策頒布的密度大、范圍廣、專項性強,文旅產業與城鎮建設、休閑農業、體育健康、創意設計等產業合作向縱深發展。特別是2018年3月國家頒布《深化黨和國家機構改革方案》將國家旅游局和文化部合并后,文旅產業政策力度出現爆發性增長,這體現國家對于發展文旅產業愈加重視。

3.2 基于VAR模型的政策有效性分析

3.2.1? ? CensusX12季節調整和ADF檢驗

本研究中的國內旅游收入指標和文旅上市企業營業收入指標受旅游活動淡旺季因素影響,呈現出季節性波動規律,同時上市企業投資現金流受企業生產周期變化也會在一個會計期的期初和期末呈現出波動特征。這些周期性的變化往往會遮蓋或混淆經濟發展中其他因素對其影響的客觀變化規律[37],因此,在進行模型檢驗前利用CensusX12季節調整法將季節因素從上述指標的時間序列中分離并重新調整,使原序列能反映出潛在發展趨勢[38]。為消除研究序列中異方差的可能性,對所有序列進一步進行自然對數化處理,變換后的變量用LNNTPP,LNDTE,LNTGA,LNTOR和LNTCFI表示,分別代表政策力度、國內旅游總花費、總資產總額、總營業收入和總投資現金流。為了防止序列出現“偽回歸”問題,需利用ADF單位根檢驗法考察數據的平穩性(表4)。如果在檢驗時,若ADF均大于1%~10%的臨界值,則序列非平穩,需要對時間序列進行差分處理。最終,所有序列經過一階差分處理均通過了臨界水平為為5%的ADF單位根檢驗,說明5個時間序列皆為一階單整,因此可以構建VAR模型。

3.2.2? ? Johansen協整檢驗

Johansen協整檢驗是判斷多個變量之間是否存在長期均衡關系的重要方法,若協整方程中估計殘差序列平穩,則說明變量間具有協整關系[39]。由單位根檢驗可知變量均為一階單整,滿足協整檢驗的前提條件,故采用Johansen特征根跡檢驗法對變量間的協整關系進行檢驗。由表5可知,在5%的顯著水平下,總資產總額與政策力度、國內旅游花費相互之間存在協整關系。總營業收入與政策力度和國內旅游收入之間至少存在兩種協整關系。總投資現金流與政策力度、國內旅游收入之間至少存在兩種協整關系。因此,所有變量間均存在長期均衡關系,可以構建VAR模型。

3.2.3? ? Granger因果檢驗

變量間長期均衡關系確定后,需要利用Granger因果檢驗進一步分析變量間實踐上的因果關系[40]。表6表明,在10%的顯著性水平下:(1)政策力度與文旅上市企業總資產總額存在單向因果關系,即國家政策力度加大能顯著推動文旅上市企業總資產總額的增加。國內旅游總花費與文旅上市企業總資產總額也存在單向因果關系,即文旅上市企業總資產總額的增加在一定程度上能推動國內旅游消費的產生。(2)政策力度與文旅上市企業的總營業收入之間存在雙向的因果關系,表明政策力度的加大會在一定程度上提高文旅上市企業的營業收入,文旅上市企業營業收入的提高也會促使國家加大政策制定力度,推動文旅產業的持續繁榮發展,形成相互促進的良性循環。國內旅游總花費與文旅上市企業的總營業收入之間也存在雙向因果關系。一方面,國內游客旅游花費的提高會拉動文旅企業營業收入的增長,另一方面,文旅企業營收增長用于開發新的文旅產品,也會帶動國內居民旅游花費的提高。(3)政策力度與文旅上市企業總投資現金流存在單向因果關系,即國家對文旅產業政策扶持力度加大,在一定程度上會推動文旅企業的投資。國內旅游總花費與總投資現金流也存在單向因果關系,即國內旅游總花費的增加會促進文旅企業的投資。

3.2.4? ? VAR模型滯后結構檢驗

最優滯后期數的選擇是VAR模型估計的關鍵,本文以政策力度為解釋變量,國內旅游總花費為控制變量,分別建立文旅上市企業總資產總額、總營業收入和投資現金流的VAR方程,通過AIC、SC、FPE、HQ、LR等信息最小準則作為判斷最優滯后階數的依據。從檢驗結果來看:VAR模型所有的根模倒數小于1,即均落在單位圓內,證明模型是穩定的。總資產總額VAR方程的滯后階數P為1,總營業收入VAR方程的滯后階數P為4,投資現金流VAR方程的滯后階數P為3,3個方程均通過單位根檢驗,因此VAR模型是穩定的。

3.2.5? ? 脈沖響應分析

利用基于VAR模型的脈沖響應函數進一步刻畫時間序列系統的動態變化特征,通過觀察隨機擾動項的一個標準差沖擊對其他變量當前和未來取值的影響軌跡,分析系統中內生變量的交互作用[41]。由圖3(a)中總資產總額的脈沖響應結果顯示:總資產總額對于來自“政策力度”的一個標準差沖擊,呈現出迅速上升的正向變化趨勢,在前4期達到峰值后下降,在第11期左右降速放緩,這表明在短期范圍內政策力度對文旅產業規模增長起到顯著的促進作用,但在長期范圍內這種促進作用會逐漸減弱。結合現實情況,文旅產業政策環境的改善促使投資者對文旅產業發展信心增強,短期內產業融資擴大,文旅企業無形資產升值較快,企業資產總額不斷擴大,但長期來看政策力度對于文旅產業作用的持久性仍需加強,基礎性政策目標仍需完善;總資產總額對于來自“國內旅游總花費”的一個標準差的沖擊,在前6期作出正向響應,之后保持較為平穩下降狀態,這表明國內游客消費的提高對文旅產業規模增長具有促進作用,但這種沖擊相對于政策力度振幅較小,且滯后期和波動周期較長,即國內游客總花費提高的沖擊作用具有持久性特征,刺激作用相較于政策力度慢。結合現實情況,隨著國內旅游消費結構的升級,游客對于文化旅游產品的消費意愿和能力在不斷增強,文旅消費市場的擴大帶動產業規模擴張。

由圖3(b)中文旅上市企業總營業收入的脈沖響應結果顯示:總營業收入對于來自“政策力度”的一個標準差沖擊,在1~2期內由負效應轉向正效應,在第4期達到最高值后波動下降,在第10期后趨于平穩,且效應值均低于0.005。這表明政策力度對文旅產業整體收益水平的正向影響不斷提升,但后期影響作用減小,且處于較低效應值。結合現實情況,政府在出臺新政策的早期往往促使文旅企業調整產業結構,原先產業鏈受其影響,營收出現下降的狀態。同時,現階段游客文化旅游消費需求復雜多樣、更新迭代較快,文旅政策對消費需求的把握和預測能力不強會導致文旅產業難以提供有效供給,政策的長期效用降低;總營業收入對于來自“國內旅游總花費”的一個標準差的沖擊,在第4期和第8期左右分別達到峰值,在前9期范圍內呈現出上下波動性特征,之后呈現出緩慢下降的變化趨勢。這表明國內旅游消費的增長對于文旅產業整體收益水平的增長雖有促進作用,但較不穩定。結合現實情況,雖然國內旅游花費在不斷增長,但由于文旅產業生產環節多,產品開發周期和成本回收周期長[42],且文旅產品具有易復制性,受產品同質化風險影響較大[43],因此在這種環境沖擊下的文旅產業收益水平常呈現出波動性特征。

由圖3(c)中文旅上市企業總投資現金流的脈沖響應結果顯示:總投資現金流對于來自“政策力度”的一個標準差沖擊,在前2期呈現負向響應后迅速上升,并在第3期達到峰值后迅速下降,在4~10期內出現波動回調,到第10期后趨于收斂。這表明政府文旅產業政策出臺對于文旅產業投資水平在短期內具有明顯的刺激作用。從長期效果來看,文旅政策力度對企業投資具有一定的拉動作用。結合實際情況,在政策出臺初期,企業投資處于觀望和投資計劃狀態,實際投資往往下調,隨著政策的部署和落實以及企業資金準備到位,文旅企業抓住機遇迅速展開投資。由于文化旅游產品投資具有一定時效性,當投資機遇窗口期過去,企業投資會迅速下降,但從長期來看,政府對于文旅產業投資的扶持政策趨好,企業投資在波動中穩步提升;對于來自“國內旅游總花費”的一個標準差的沖擊,文旅企業投資在第3期和第6期到達上升期峰值,第6期后逐漸下降,并在在第10期趨于收斂。這表明國內旅游總花費提升對于文旅產業投資水平也具有一定潛在推動作用。結合實際情況,國內游客消費的提升進一步增強了企業的投資信心,促使企業投資現金流增加。

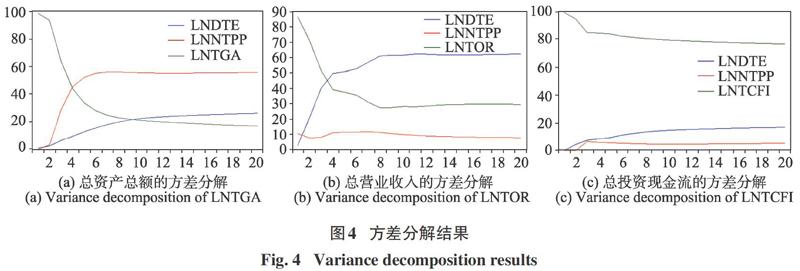

3.2.6? ? 方差分解

方差分解將VAR模型系統中內生變量方差分解到各擾動項上,通過觀察每個結構沖擊對變量變動的貢獻度來測量不同結構沖擊的重要性[44-45]。方差分解結果如圖4所示,從文旅企業資產總額方差分解可以看出,政策力度對于文旅企業總資產總額的解釋力在1~5期內迅速上漲,在第6期后解釋率接近60%并趨于平緩,而國內旅游總花費對于文旅企業總資產的解釋率在前10期內上升至20%左右,且始終低于政策力度的解釋力,因此政策力度是文旅產業規模增長的主要原因;從文旅企業總營業收入方差分解看出,國內旅游總花費在1~8期內對總營業收入的解釋力迅速上升,在第8期后解釋率超過60%。而政策力度對于營業總收入的解釋力始終保持在10%左右。因此,國內旅游總花費增長是文旅產業整體收益水平增長的主要原因;對于文旅企業總投資現金流方差分解看出,政策力度和國內旅游總花費在短期范圍內對于企業投資解釋力度有所上漲,且在長期范圍內解釋力度不斷提高,但兩者對于企業投資的解釋力低于20%,說明兩者非文旅產業投資建設水平增長的主要原因。由于文旅企業投資文旅產業項目所需資金大、開發周期長、對創新性內容要求高,具有較高風險性和不確定性[8],各企業實際投資時往往將項目風險、成本、創新要素、盈利模式視為主要考量因素。

4 研究結論與討論

4.1 研究結論

4.1.1? ? 文旅產業政策演進研究結論

通過對近10年文化旅游產業相關的政策系統梳理發現:(1)在政策工具層面,在文化旅游產業供給型、需求型和環境型3類政策工具中,環境型政策占比最高,而供給型和需求型政策的推力和拉力因素明顯不足。(2)在部門協同層面,國務院、文化和旅游部門主導了政策的制定,同時參與文化旅游產業政策頒布的部門越來越多,部門的協同整合力度在不斷增強。(3)在政策力度層面,中國文化旅游產業政策力度演化可劃分為初始增長期、穩步增長期和快速增長期3個階段,初始期奠定了文旅產業發展的政策基礎,穩步增長期豐富了政策目標、措施和內容,快速增長期中政策力度出現爆發式增長,政策目標和措施更加清晰、細致,政策內容中產業融合的廣度和深度也在不斷提高。

4.1.2? ? 文旅產業政策有效性研究結論

利用VAR模型對政策的有效性進一步分析得出結論:(1)協整檢驗結果表明,解釋變量政策力度與代表文旅產業發展狀況的3個被解釋變量、控制變量國內旅游花費之間均存在長期均衡關系。(2)Granger因果檢驗表明,政策力度與文旅產業發展規模水平、文旅產業投資建設水平存在單向因果關系,與文旅產業整體收益水平存在雙向因果關系,即政策力度的增強會有效提高文化旅游產業規模和產業相關投資,政策力度與文旅產業的收益水平呈現相互促進的良性循環。(3)脈沖響應結果表明,政策力度對文旅產業規模水平的提高具有顯著的短期促進作用,但其長期促進作用會逐漸減弱,而國內旅游消費的刺激作用則更具有持久性。受文旅企業經營特征影響,政策力度和國內旅游總消費雖對文旅產業整體收益水平的提高具有促進作用,但均不穩定。政策力度對文旅產業投資建設水平的提高具有明顯的短期刺激作用,機遇期結束后這種刺激作用有所減緩。(4)方差分解結果表明,政策力度是文旅產業規模增長的主要原因,國內旅游總花費增長是文旅產業收益增長的主要原因,政策力度和國內旅游總花費在短期范圍內對文旅產業投資解釋力度有所上漲,長期范圍內解釋力度不斷提高,兩者對文旅產業投資有影響,但非主要原因。

4.2 研究討論

4.2.1? ? 政策建議

文化旅游產業是在新時代文旅融合下產生的熱門產業,政府政策的頂層設計對于文化旅游業發揮了重要作用。近10年間我國制定的文旅相關政策推動了文化旅游產業發展,但其有效性仍存在一定不足。基于以上研究結論,可得到如下政策啟示:第一,應大力加強需求型和供給型政策的制定力度,不僅需要為文化旅游產業的發展提供良好的外部環境,更需要政府內部資金、人才、技術等政策資源的適時提供,同時,積極創造文化產業發展的需求動力,引導文化旅游企業提供有效供給。第二,加大文化和旅游部門之外的業外部門對于政策發布的主導力度,為文化旅游產業發展提供更加科學化、專業化和配套化的政策扶持。第三,主管部門在政策制定時應考慮政策實施的持久性和穩定性,要在政策數量和質量之間找準平衡點,謹防重視數量規模而忽視了質量水平,需注重文化旅游產業政策的結構性和系統性。第四,主管部門在政策提供時應加強對文旅企業自身特點和發展規律的針對性總結,注重政策對文旅企業發展帶來的實際利好,增強政策制定的精準性和靶向性,提高政策實施的有效性和可行性,為文旅企業投資和經營風險降低、產業結構優化創造有利條件。

4.2.2? ? 研究展望

本研究對2009—2018年文化旅游產業相關政策進行了系統梳理,分析了政府資源配置的政策工具短板、部門協同格局和政策力度演進脈絡,并對文化旅游政策力度對文旅企業發展的作用機制進行了實證分析,為政府優化文化旅游產業政策提供了理論依據。研究認為,文化旅游企業可以區分為旅游主導類、文化主導類和文旅綜合類等3種類型,文旅產業政策對不同性質和類型的文化旅游企業具有差異化的影響機制,同時,不同政策間具有復雜的交互作用和循環作用路徑,這些在本文中尚未得到充分探討的議題可以成為后續研究中的重要方向。

參考文獻(References)

[1] 宋子千.從國家政策看文化和旅游的關系[J].旅游學刊,2019,34(4):5-7. [ SONG Ziqian.Viewing the relationship between culture and tourism from national policy[J].Tourism Tribune,2019,34(4):5-7.]

[2] 張海燕,王忠云.旅游產業與文化產業融合發展研究[J].資源開發與市場,2010,26(4):322-326.[ ZHANG Haiyan,WANG Zhongyun.Research on industrial convergence development of tourism industry and cultural industry[J].Resource Development & Market,2010,26(4):322-326.]

[3] 張琰飛,朱海英.西南地區文化產業與旅游產業耦合協調度實證研究[J].地域研究與開發,2013,32(2):16-21.[ZHANG Yanfei, ZHU Haiying. Empirical research on coupling coordination of cultural industry and tourism industry in southwest China[J].Areal Research and Development,2013,32(2):16-21]

[4] 趙華,于靜.新常態下鄉村旅游與文化創意產業融合發展研究[J].經濟問題,2015(4):50-55.[ZHAO Hua, YU Jing. Research on integration and development between rural tourism and cultural creative industry under the new normal[J].On Economic Problems,2015(4):50-55.]

[5] 程乾,方琳.生態位視角下長三角文化旅游創意產業競爭力評價模型構建及實證[J].經濟地理,2015,35(7):183-189.[CHENG Qian, FANG Lin. Competitiveness evaluation model and empirical research of cultural tourism creative industry in Yangtze river delta based on ecological niche[J].Economic Geography,2015,35(7):183-189.]

[6] 肖博華,李忠斌.民族地區文化旅游產業競爭力評估體系及測算[J].統計與決策,2016(15):59-61.[XIAO Bohua, LI Zhongbin. Evaluation system and measurement of cultural tourism industry competitiveness in ethnic minority areas[J].Statistics & Decision,2016(15):59-61.]

[7] 王志峰,吳穎.《又見平遙》創新文化旅游產業模式[J].經濟問題,2016(10):110-113.[WANG Zhifeng, Wu Ying. The innovative cultural industry model of Impression of Pingyao[J].On Economic Problems,2016(10):110-113.]

[8] 胡鈺,王一凡.文化旅游產業中PPP模式研究[J].中國軟科學,2018(9):160-172.[HU Yu, WANG Yifan. The study of PPP model in cultural tourism industry[J].China Soft Science,2018(9):160-172]

[9] 柯武剛, KASPER, 史漫飛,等. 制度經濟學 : 社會秩序與公共政策[M].北京:商務印書館, 2000:4-20.[KE Wugang, KASPER, SHI Manfei, et al. Institutional Economics: Social Order and Public Policy[M].Beijing: Business Press,2000:4-20]

[10] 張廣海,孫春蘭.文化旅游產業融合及產業鏈構建[J].經濟研究導刊,2012(12):152-154.[ZHANG Guanghai, SUN Chunlan. Integration of cultural tourism industry and construction of industrial chain[J].Economic Research Guide,2012(12):152-154.]

[11] KHALID A H . Cultural sustainability: An asset of cultural tourism industry[J]. Ebla Working Papers, 2005, 27(2):319-341.

[12] 張春香,劉志學.基于系統動力學的河南省文化旅游產業分析[J]. 管理世界, 2007(5):152-154.[ZHANG Chunxiang, LIU Zhixue. Analysis of Henan cultural tourism industry based on system dynamics[J].Management World,2007(5):152-154.]

[13] 龔紹方.制約我國文化旅游產業發展的三大因素及對策[J]. 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 2008(6):67-69.[GONG Shaofang.Three factors restricting the development of China's cultural tourism industry and their countermeasures[J].Journal of Zhengzhou University(Philosophy and Social Sciences Edition),2008(6):67-69.]

[14] 邵金萍.再論文化旅游產業的特征、作用及發展對策[J].福建論壇(人文社會科學版),2011(8):29-32.[SHAO Jinping.Rediscussion on the characteristics, functions and development strategies of cultural tourism industry[J].Fujian Tribune(Humanities and Social Sciences Edition),2011(8):29-32.]

[15] 蘭苑,陳艷珍.文化產業與旅游產業融合的機制與路徑——以山西省文化旅游業發展為例[J].經濟問題,2014(9):126-129.[LAN Yuan, CHEN Yanzhen. The mechanisms and paths of the integration of cultural industry and tourism industry: A case study of the development of cultural tourism in Shanxi province[J].On Economic Problems,2014(9):126-129.]

[16] 張宏梅, 趙忠仲. 文化旅游產業概論[M]. 合肥:中國科學技術大學出版社, 2015: 15-160. [ZHANG Hongmei, ZHAO Zhongzhong. An Introduction to Cultural Tourism Industry[M].Hefei:China University of Science and Technology Press, 2015:15-160.]

[17] 翁鋼民, 李凌雁. 中國旅游與文化產業融合發展的耦合協調度及空間相關分析[J]. 經濟地理, 2016, 36(1):178-185.[WENG Gangmin, LI Lingyan. The coupling coordination degree and spatial correlation analysis on integrational development of tourism industry and cultural industry in China[J].Economic Geography,2016, 36(1):178-185.]

[18] 楊春宇,邢洋,左文超,等.文化旅游產業創新系統集聚研究——基于全國31省市的PEF實證分析[J].旅游學刊,2016,31(4):81-96.[YANG Chunyu, XING Yang, ZUO Wenchao, et al.The construction of a measurement model of the cultural tourism industry innovation system cluster:Empirical study of 31 provinces(municipalities and autonomous regions)in China[J].Tourism Tribune,2016,31(4):81-96.]

[19] RICHARDS G. Cultural tourism: A review of recent research and trends[J].Journal of Hospitality and Tourism Management 2018, 9(36):12-21.

[20] TOMLJENOVIC? R, MARU?IC? Z, WEBER S , et al. Croatian cultural tourism policy: Strategic development.[J]. Tourism An International Interdisciplinary Journal, 2004, 52(4):361-373.

[21] KOURI M. Merging culture and tourism in greece: An unholy alliance or an opportunity to update the countrys cultural Policy?[J].The Journal of Arts Management, Law, and Society, 2012, 42(2):63-78.

[22] KIM W, KIM H. Regional development strategy for increasing cultural tourism business in south Korea[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2013, 18(6):534-548.

[23] 徐文明. 論文化旅游業的供給側調整與提升策略[J]. 青海社會科學, 2018(4): 97-104. [XU Wenming. Supply-side structure adjustment in cultural tourism industry[J]. Qinghai Social Sciences, 2018(4):97-104.]

[24] 程曉麗, 祝亞雯. 安徽省旅游產業與文化產業融合發展研究[J]. 經濟地理, 2012, 32(9).[CHENG Xiaoli, ZHU Yawen. The integration of tourism industry and culture industry in Anhui province[J].Economic Geography,2012, 32(9).]

[25] 唐曉云.中國旅游發展政策的歷史演進(1949—2013)——一個量化研究的視角[J].旅游學刊,2014,29(8):15-27.[TANG Xiaoyun.The evolution of Chinese tourism development policies (1949—2013) :A quantitative perspective[J].Tourism Tribune,2014,29(8):15-27.]

[26] 王長松,何雨,楊矞.中國文化產業政策演進研究(2002-2016)[J].南京社會科學,2018(7):133-142.[WANG Changsong, HE Yu, YANG Yu. Research on the evolution of Chinas cultural industry policy (2002-2016)[J].Nanjing Journal of Social Sciences,2018(7):133-142.]

[27] 王鳳榮, 夏紅玉, 李雪. 中國文化產業政策變遷及其有效性實證研究——基于轉型經濟中的政府競爭視角[J]. 山東大學學報(哲學社會科學版), 2016, 1(3):13-26.[WANG Fenglong, XIA Hongyu, LI Xue.An empirical study on the efficiency of Chinese cultural industry policy evolution—A perspective from government competition in transitional economies[J].Journal of Shandong University(Philosophy and Social Sciences Edition),2016, 1(3):13-26.]

[28] Shan, Shi-lian. Chinese cultural policy and the cultural industries[J]. City, Culture and Society, 2014, 5(3):115-121.

[29] 蘇卉. 文化旅游產業的融合發展及政府規制改革研究[J]. 資源開發與市場, 2012, 28(11):1044-1045.[SU Hui. Research on convergence of cultural and tourism industries and relevant government reform measures[J]. Resource Development & Market, 2012, 28(11):1044-1045.]

[30] 彭紀生,孫文祥,仲為國.中國技術創新政策演變與績效實證研究(1978—2006)[J].科研管理,2008(4):134-150.[PENG Jisheng, SUN Wenxiang, ZHONG Weiguo.The evolution of chinese technological and innovational policies and the empirical research on the performance (1978—2006)[J].Science Research Management,2008(4):134-150.]

[31] 盛亞,孔莎莎.中國知識產權政策對技術創新績效影響的實證研究[J].科學學研究,2012,30(11):1735-1740.[SHENG Ya, KONG Shasha. An empirical study on the influences of intellectual property policy on technology innovation performance[J].Studies in Science of Science,2012,30(11):1735-1740.]

[32] 張國興,高秀林,汪應洛,等.中國節能減排政策的測量、協同與演變——基于1978-2013年政策數據的研究[J].中國人口·資源與環境,2014,24(12):62-73.[ZHANG Guoxing, GAO Xiulin, WANG Yingluo, et al. Measurement, coordination and evolution of energy conservation and emission reduction policies in China: Based on the research of the policy data from 1978 to 2013[J].China Population,Resources and Environment,2014,24(12):62-73.]

[33] 高鐵梅. 計量經濟分析方法與建模:Eviews應用及實例[M].北京:清華大學出版社,2009:267 - 314.[GAO Tiemei.Econometric Analysis Method and Modeling: Eviews Application and Example[M].Beijing: Tsinghua University Press,2009:267 - 314.]

[34] 夏杰長, 徐金海. 中國旅游業與農業融合發展的實證研究[J]. 經濟與管理研究, 2016(1):77-83.[XIA Jiechang, XU Jinhai. An empirical analysis on the integrated development of tourism and agriculture industry in china[J].Research on Economics and Management,2016(1):77-83.]

[35] ROTHWELL R, ZEGVELD W.Reindusdalization and Technology[M]. London: Logman Group Limited, 1985: 83-104.

[36] 蔣園園,楊秀云.我國文化創意產業政策與產業生命周期演化的匹配性研究——基于內容分析的方法[J].當代經濟科學,2018,40(1):94-127.[JIANG Yuanyuan,YANG Xiuyun.Research on the matching between China's cultural and creative industry policy and industrial life cycle evolution: Based on content analysis[J].Modern Economic Science,2018,40(1):94-127.]

[37] 張鳴芳, 項燕霞, 齊東軍. 居民消費價格指數季節調整實證研究[J]. 財經研究, 2004, 30(3):133-144.[ZHANG Mingfang, XIANG Yanxia, QI Dongjun.An empirical study on seasonal adjustment method of residents consumer pricing index[J].Journal of Finance and Economics,2004, 30(3):133-144.]

[38] 張子昂, 黃震方, 孔少君, 等. 近30年浙江省入境旅游周期波動特征及影響機制[J]. 經濟地理, 2016, 36(1):186-193.[Zhang Ziang, Huang Zhenfang, Kong Shaojun, et al. The periodic and fluctuant characteristics of zhejiang inbound tourism and its influence mechanism in recent 30 years[J].Economic Geography,2016, 36(1):186-193.]

[39] 陳文捷, 高雪. 基于VAR模型的旅游業與區域經濟發展動態關系研究——以廣西為例[J]. 廣西社會科學,2018(2):38-44.[CHEN Wenjie, GAO Xue. On dynamic relationship between tourism and regional economic development based on VAR model—Taking Guangxi as an example[J].Social Sciences in Guangxi,2018(2):38-44.]

[40] 蘇建軍, 孫根年, 趙多平. 交通巨變對中國旅游業發展的影響及地域類型劃分[J]. 旅游學刊, 2012, 27(6):41-51.[SU Jianjun, SUN Gennian, ZHAO Duoping.The impact of great changes of transportation on the development of Chinas tourism industry and division of regional types[J].Tourism Tribune,2012, 27(6):41-51.]

[41] 張德勇. 財政支出政策對擴大內需的效應——基于VAR模型的分析框架[J]. 財貿經濟, 2013, 34(8):38-46.[ZHANG Deyong.The effect of fiscal expenditure policy on expanding domestic demand: An analysis framework based on var model[J].Finance & Trade Economics,2013, 34(8):38-46.]

[42] 胡惠林.文化經濟學[M]. 北京:商務印書館, 2014:244-246.[ Hu Huilin.Cultural Economics[M].Beijing:The Commercial Press, 2014:244-246.]

[43] 張春香.基于鉆石模型的區域文化旅游產業競爭力評價研究[J].管理學報,2018,15(12):1781-1788.[ZHANG Chunxiang.The evaluation of industrial competitiveness of regional cultural tourism based on the diamond model[J].Chinese Journal of Management,2018,15(12):1781-1788]

[44] 譚小芬, 任潔. 國際大宗商品價格波動中的中國因素——基于2000—2013年月度數據和遞歸VAR模型的分析[J]. 財貿經濟, 2014, 35(10):114-124.[TAN Xiaofen, REN Jie.China factor in international commodity price fluctuation: Analysis based on monthly data 2000—2013 and recursive VAR model[J].Finance & Trade Economics,2014, 35(10):114-124.]

[45] 劉海朋, 陳東景. 基于VAR模型的高技術產業政策工具比較分析[J].中國科技論壇, 2017(9):56-62. [LIU Haipeng, CHEN Dongjing. Policy instrument comparison in high-tech industry based on VAR model[J].Forum on Science and Technology in China,2017(9):56-62.]