研發投入門檻、環境規制和技術創新研究

房安慶

摘要:文章基于2004~2016年30個省(直轄市、自治區)的面板數據,分別以研發資本投入和研發勞動投入為門檻變量,構造面板門檻模型實證分析了環境規制和技術創新的非線性關系。研究發現:不同的研發投入水平下,環境規制對技術創新的影響表現出研發投入單一門檻特征,研發投入較少情況下技術不足導致污染產出較大,環境規制實施促使企業提高標準,加大研發投入提升技術創新能力,形成“倒逼機制”。研發投入超過門檻值后,創新能力達到一定水平,受到環境規制的約束較小,促進作用減弱。

關鍵詞:技術創新;環境規制;研發投入;門檻效應

一、引言

我國自九五計劃便提出經濟轉型,以應對經濟結構出現的問題。但多年來經濟發展方式仍然是以高能耗、粗放型為主導,經濟總量躍居世界第二的同時帶來了環境惡化的棘手問題。2018年發布的全球環境績效指數中,中國的空氣質量指數位居全球倒數第四位,環境治理形式依然十分嚴峻。當前中國處于經濟轉型升級期,并逐漸從轉型協調發展階段向高水平協調發展階段躍進,高質量協調可持續的經濟發展已成為首要目標,實現該目標的過程中的主要動力是創新驅動。以創新為導向的經濟發展與生態環境的保護之間的矛盾突出,政府在實施環境監管時對技術創新會產生何種影響是值得探討的問題。

關于環境規制對技術創新的影響,國內外學者進行了大量的理論和實證研究,通過梳理文獻發現當前主要存在三種不同的觀點。首先是環境規制抑制技術創新。該觀點從遵循成本的角度出發,認為環境規制在解決環境污染問題的同時會增加企業的生產成本,從而使企業的生產率和生產績效有所下降,最終抑制企業技術創新能力(Jaffe,1995;許冬蘭,2009等)。其次認為環境規制促進技術創新。抑制論的觀點主要從靜態角度分析,與此不同的是,Porter 等人認為從動態視角來看,適當的環境規制措施可以部分補償乃至超過該措施所導致的企業成本增加,從而增強企業的競爭力,進而促進企業技術創新能力。“創新補償效應”是波特假說的核心支撐觀點,實現環境規制、企業競爭力和經濟增長之間共贏的關鍵在于該效應的大小(Jaffe,1997;張成等,2011)。由于我國各地區在經濟發展程度、產業結構以及污染治理方面存在的巨大差異,這種區域差異使得二者并非簡單的線性關系(蔣伏心等,2013;沈能,2012)。事實上,環境規制對技術創新的影響很大程度上是通過研發投入來實現的,也就是研發投入在環境規制對技術創新的影響中起到中介作用,本文將通過面板門檻模型來探討此問題。

二、研究設計

(一)計量模型設定

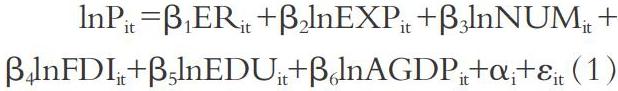

為進行比較,先給出線性模型。且由于各變量單位不同相差較大,為避免異方差的影響使估計發生較大偏誤,對部分數據進行對數化處理,可得基準計量模型為:

其中,Pit為i省第t年的專利申請授權量,剩余變量依次為環境規制、研發資本投入、研發勞動投入、外商直接投資、人力資本以及經濟發展。但是由于各地區在經濟發展程度、及污染治理等方面存在巨大差異,環境規制對技術創新的影響在本地區或不同地區的表現是有區別的,可能表現出門檻特征。因此基于面板門檻回歸模型,本文的實證模型為:

其中γ1,γ2,…,γm是未知門檻值,I(·)是示性函數,thr為門檻變量lnEXP和lnNUM,Xit為控制變量,其余項和(1)式一致。

(二)變量選取及數據來源

被解釋變量:技術創新。結合現有文獻,本文采用專利申請授權量來衡量技術創新水平。

解釋變量:環境規制。本文選取各地區環境污染治理投資總額占GDP比重來衡量。研發資本投入和研發勞動投入。創新產出過程需要研發要素投入,企業提高創新水平都是通過增加資本和勞動的投入來實現。本文使用各省研發資金內部支出和研發人員全是當量來分別表示EXP和NUM,并將二者作為門檻變量。

控制變量包括人力資本水平,本文用各省每十萬人在校大學生人數來衡量人力資本水平;區域經濟發展水平,本文采用人均GDP來衡量區域經濟發展水平;外商直接投資,本文使用各省實際利用外商直接投資規模來衡量。

考慮數據可得性,本文使用2004~2016年30個省市的面板數據,分別來自《中國城市統計年鑒》、《中國環境統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》以及《中國統計年鑒》。

三、實證結果及其分析

(一)門檻效應檢驗

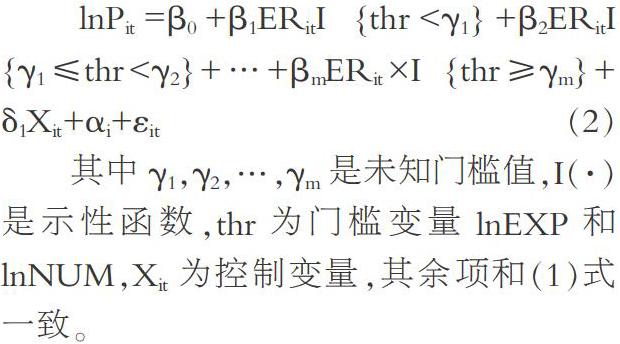

表一可知,以研發資本投入為門檻變量時,F統計值通過了5%的顯著性水平,存在單一門檻效應,而雙重門檻效應檢驗的P值沒有通過顯著性檢驗,因此應使用單一門檻模型進行考察。研發勞動投入為門檻變量時,單一門檻檢驗通過10%顯著性水平,而雙重門檻則沒有通過顯著性檢驗,因此應該使用單一門檻模型來考察。其中,研發資本投入的單一門檻值為11.89;研發勞動投入的單一門檻值為9.64。

(二)門檻值為真實值的檢驗

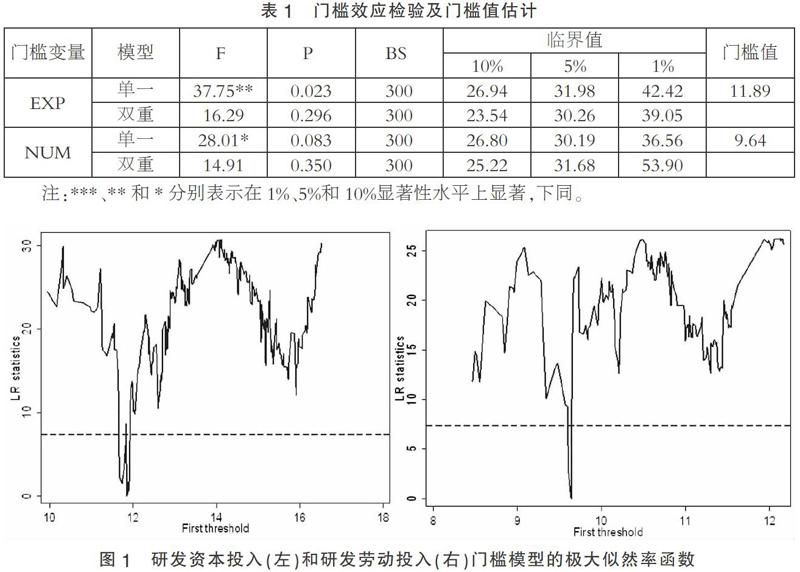

圖一為門檻值估計的LR檢驗。門檻變量的95%置信區間位于虛線的下方,說明單一門檻估計值與真實值一致。

(三)門檻模型估計和結果分析

在確定門檻個數以及門檻值后,對模型進行參數估計和分析。為方便比較,先進行了一個線性模型的回歸,采用Hausman檢驗后發現使用固定效用估計,具體結果見表5模型1,然后進行非線性的面板門檻回歸。為了考慮內生性問題,將環境規制滯后一期作為自變量進行估計,具體結果如表五模型2。通過對比發現,模型1和2中核心解釋變量以及其他控制變量的系數及顯著性變化均較小,表明模型的內生性問題并不嚴重。模型1中,環境規制的系數為負但不顯著,環境規制與技術創新無顯著的線性相關關系;EXP、FDI和GDP的系數均顯著為正,表明EXP、FDI和GDP對區域技術創新具有顯著的促進作用。環境規制對技術創新無顯著的線性關系,因此,在線性模型的基礎上,分別以EXP和NUM為門檻考慮二者之間的非線性關系,探討研發投入在環境規制影響技術創新中的中介作用。

模型3以研發資本投入為門檻變量。研發資本投入門檻值將我國各省研發資本投入水平劃分為兩個層次:當EXP低于門檻值時,環境規制的系數顯著為正,環境規制對技術創新具有顯著的促進作用;當EXP水平超出門檻值時,環境規制的系數并不顯著。模型4以研發勞動投入為門檻變量,門檻值同樣將我國研發勞動投入水平劃分為兩個層次,且環境規制對技術創新能力的影響有顯著差異:當NUM水平低于門檻值時,環境規制的系數顯著為正,環境規制對技術創新具有顯著的促進作用;當NUM水平超過門檻值時,環境規制的系數同樣顯著為正,環境規制促進技術創新,但相比低于研發勞動投入門檻水平,環境規制對技術創新的促進作用出現顯著減小,說明環境規制通過研發投入對技術創新的作用不僅存在門檻特征,還存在一個邊際效率遞減的特征。在不同的研發資本投入水平和研發勞動投入水平下,環境規制對技術創新的影響不同,原因在于:政府實施環境規制政策,企業由于研發能力較弱,基礎設施不夠完善,創新能力偏低等達不到所要求的環境標準,因此這會促使企業增加研發投入提高技術水平來達到所要求的環境標準,從而表現出環境規制促進技術創新;但當研發投入達到一定水平,企業達到了環境標準,所受到的環境規制約束就變得較小,環境規制對技術創新的促進作用就會極大減弱。

四、結論及政策建議

基于我國2004~2016年省級面板數據,從研發資本投入和研發勞動投入兩個角度實證考察了環境規制影響技術創新的研發投入門檻效應。研究發現,環境規制對區域技術創新影響存在顯著的研發資本投入和研發勞動投入門檻效應,當研發資本投入水平和研發勞動投入水平低于門檻值時,環境規制促進技術創新,但當超過門檻值時,環境規制對技術創新的促進作用顯著減小。當前我國仍然是粗放型的發展方式,研發投入水平較低,環境規制對技術創新的“補償效應”還有很大的發揮空間,政府在實施環境規制時應當加大研發投入,治理環境污染的同時提升技術創新水平,實現環境治理和提升創新能力的“雙贏”局面,從而更好推動經濟高質量可持續發展。

參考文獻:

[1]許冬蘭,董博.環境規制對技術效率和生產力損失的影響分析[J].中國人口·資源與環境,2009,19(06):91-96.

[2]Porter M E, Linde C V D. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(04):97-118.

[3]張成,陸旸,郭路,于同申.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,46(02):113-124.

[4]Jaffe A B, Palmer K. Environmental Regulation and Innovation: A Panel Data Study[J].Review of Economics and Statistics,1997,79(04):610-619.

[5]蔣伏心,王竹君,白俊紅.環境規制對技術創新影響的雙重效應——基于江蘇制造業動態面板數據的實證研究[J].中國工業經濟,2013(07):44-55.

[6]沈能.環境規制對區域技術創新影響的門檻效應[J].中國人口·資源與環境,2012,22(06):12-16.

*基金項目:教育部人文社科基金:多時空經濟系統交互效應面板半參數建模理論與應用研究(項目編號:20YJC790181);國家自然科學基金項目,多時空尺度下區域經濟邊界效應測度模型、變化機理與影響機制研究(項目編號:71874106)。

(作者單位:上海對外經貿大學國際經貿學院)