國內錢鍾書翻譯思想研究述評

張華斌

內容摘要:近年來,錢鍾書先生在譯學理論建構上的貢獻日漸引起國內學界關注,一批研究錢鍾書翻譯思想的著述相繼問世。本文基于文獻檢索法,從發表年份、研究對象、研究視角等方面概述了2000-2019年國內錢鍾書翻譯思想研究現狀,指出錢譯研究尚存挖掘不夠、視野狹窄及“碎片化”態勢嚴重等不足。文章認為,構建科學系統、融通中外的話語體系方為錢譯研究發展的必由之路。

關鍵詞:錢鍾書 翻譯理論 述評

錢鍾書先生學貫中西、博古通今,在漫長的學術生涯中,留下了《管錐編》《談藝錄》《圍城》《七綴集》《人獸鬼》等不朽巨作。錢氏在國學、文學、文藝理論等領域登峰造極的學術造詣為其贏得了“文化昆侖”之美譽;而作為翻譯家(尤其是翻譯理論家),錢鍾書及其成就卻有被低估之嫌,蓋因其譯論散落諸文,未見集中闡發所致。其實,錢氏在眾多著述中對其翻譯思想有過精妙的論述;但其文要言不煩,博大精深,故而留給學界不少解讀空間。新千年以降,國內錢學研究似有向錢氏翻譯理論建構轉向的趨勢,學者們紛紛聚焦鍾書先生散落各地的譯學思想,并形成題材各異、內容豐富的研究成果。鑒于此,本文擬簡要梳理2000-2019年國內錢鍾書翻譯思想研究現狀,以期對我國新形勢下譯學話語體系建構提供管孔之見。

一.國內錢鍾書翻譯思想研究現狀

(一)年份分布

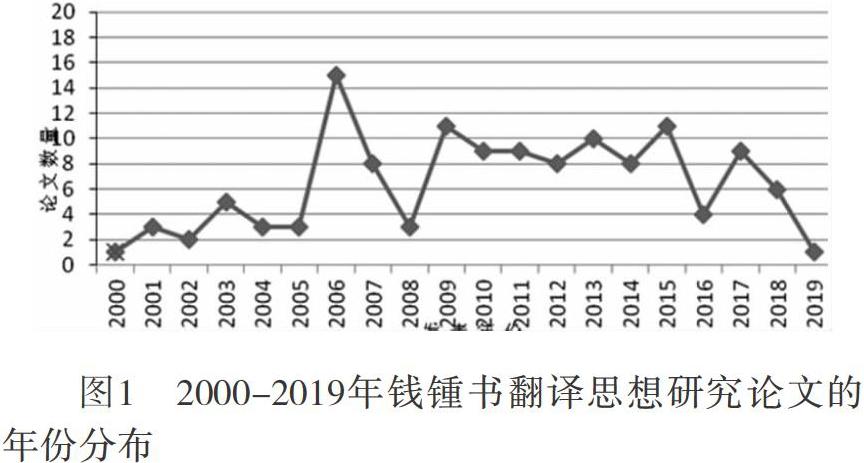

筆者分別在“中國知網(中心站)”、“讀秀”和“萬方數據庫”以“‘錢鐘書①and‘翻譯”為主題詞,對2000年1月1日至2019年12月31日發表文獻進行高級檢索(見表1)后發現,“讀秀”所列140部學術著作中,僅于德英的《“隔”與“不隔”的循環,錢鐘書“化境”論的再闡釋》和楊全紅的《錢鍾書譯論譯藝研究》2部專著全書以錢鍾書翻譯思想為研究對象,其余著作僅零星提及錢氏譯論。因而本研究重點搜索關涉錢鍾書翻譯思想的學術論文,并根據以下條件對檢索到的論文進行篩選:(1)、研究對象為錢鐘(鍾)書的翻譯觀(思想);(2)、剔除以“《圍城》”、“楊絳”、“錢鐘(鍾)書生平”、“錢鐘(鍾)書翻譯毛澤東著作”(屬于翻譯實踐范疇)等為主要內容的文獻;(3)、各庫重復文獻只計1篇。最后發現,符合條件的論文(含期刊論文、學位論文、報刊文章及會議論文)共128篇,其發表年份分布如圖1所示。

由圖1可見,19年間,國內學者對錢鍾書翻譯思想始終保持著較高的研究熱情。分階段看,2000-2005年,錢氏譯論研究尚在起步階段,年均僅2-3篇論文;2006年后為錢氏譯論研究的黃金時期,2006年達到峰值(15篇),除2008、2016、2019等少數年份外,年均發表論文維持在10篇左右。盡管如此,論文總數仍相對偏少,這與錢鍾書先生在我國譯學史上的地位不盡相稱。

(二)研究對象

就研究對象而言,上述文獻幾乎覆蓋了錢鍾書翻譯思想的方方面面。如賈興蓉等從《林紓的翻譯》入手解讀錢氏翻譯思想,認為該文為錢氏翻譯思想最集中的體現。崔永祿、楊全紅、李文革、王瑞芳、葛中俊、謝天振、王軍平、趙睿、薄振杰、譚業升、楊全紅、高佳艷、聶友軍等將研究聚焦于“化境”論,對錢氏譯論這一核心范疇的產生背景、豐富內涵及其與其余諸范疇之間的關系等予以詳盡闡述。胡德香、滕梅、黃勤、夏天、李江春、施佳勝、王心潔等將“誘”“訛”“化”等翻譯觀置于錢氏譯論坐標體系予以觀照,并厘清其縱橫關系。任淑坤、秦亞勛、楊雯琴等將錢氏譯論與其他翻譯家思想進行比較,試圖在抽絲剝繭式的縷析中求同存異。鄭延國、羅選民、阮詩蕓等從宏觀視角審視錢鍾書翻譯思想,對錢氏譯論進行“全景式”掃描。

其余學者對錢鍾書翻譯思想的某一局部予以特別的關注,如楊全紅、賈興蓉等探討錢氏翻譯標準,張佩瑤、胡開寶、葛中俊等重點解讀錢氏翻譯概念,崔永祿等則追溯錢氏翻譯思想與傳統譯論的淵源。凡此種種,可謂多點開花。

值得一提的是,全部文獻中,以“化境”或“化”“誘”“訛”等錢氏翻譯思想核心范疇、概念為研究對象的論文共有48篇,占總數的37.5%。由此可見,上述范疇、概念乃是錢氏翻譯思想核心話語,備受矚目實為正常。但錢鍾書翻譯思想何以成為體系?其眾多范疇、概念的內在邏輯何在?錢氏譯論與其他本土譯學理論的聯動關系如何?此類研究暫付闕如。

(三)研究角度

從研究角度(理論視角)看,國內學者大多沿用“以西釋中”的辦法,以西方理論為準繩衡量錢鍾書翻譯思想的有效性,其中解構主義(如李文革、王瑞芳、馮立新、高佳艷)、闡釋學(如滕梅、黃勤)、西方修辭學(如秦亞勛、楊雯琴)、認知語言學(如薄振杰、譚業升)和西方哲學(如聶友軍、藍紅軍、穆雷、伍凌、聶友軍)等最具代表性。在中國尚未出現系統化本土譯學理論的背景下,學者們采取“以西釋中”之法實屬不得已而為之,他們試圖走出一條中西融合的譯學建構之路;但植根于中國文化土壤的錢氏譯論,無論是錢氏關于“譯”的訓詁,還是其對“化境”等范疇詩意般的闡釋均烙上深深的中國文化烙印,以西方理論加以解讀有時顯得力不從心。

二.國內錢鍾書翻譯思想研究之反思

誠如上文所述,近20年來,國內錢鍾書翻譯思想研究已然取得長足進步,然而辯證地看,其研究尚存種種不足,筆者借機與方家商榷。

(一)研究缺乏深度挖掘

除楊全紅、葛中俊、秦亞勛等少數學者外,絕大多數學者缺乏對錢氏譯論進行持續研究。此外,在研究深度上,相關文獻有淺嘗輒止之嫌,譬如對于“媒”或“誘”“挑動有些人的好奇心”,誘導他們讀原作的作用,陳福康也不禁感嘆道,“關于翻譯的這一作用,我國譯論界從未有人提及。”[1]而研究者恰可順藤摸瓜,進而梳理出更多翻譯所應具備的功能來。

(二)研究視野不夠開闊

眾所周知,錢鍾書翻譯思想有中、西哲學兩大源頭,任何將二者割裂開來的治學方法都有失偏頗。然而國內學者大多從單一向度管窺錢氏譯論,或考察其與中國傳統譯論(哲學)的淵源(如崔永祿、張佩瑤),或追溯其西方理論源頭(如聶友軍、藍紅軍、穆雷、李文革、王瑞芳、馮立新、秦亞勛、高佳艷),鮮有從中國傳統譯學和西方譯學兩個向度綜合審視錢鍾書翻譯思想,結果導致再生范疇、概念嚴重不足。即便偶有讓人眼前一亮的再生話語,追根溯源,其“版權”仍屬錢先生,如“換器彈曲”“失本成譯”“一分為三”等,不過是對錢氏譯論的概括或再釋罷了,缺乏創新發展。

(三)研究呈現“碎片化”態勢

從整體上看,國內新千年來的錢氏譯論研究存在各自為政的“碎片化”態勢。首先表現為研究視角過多,尤其西方理論俯拾皆是,其結果往往是管中窺豹,難見錢鍾書翻譯思想之全貌。其次,對錢鍾書翻譯思想某些方面存在迥異的解讀,如關于“化境”是否為中國式解構主義翻譯觀的問題,“意義不確定性”成為認知分野,李文革、王瑞芳[2]與馮立新[3]認為其與解構主義翻譯觀有“異曲同工之妙”,是“中國式”的解構主義;而高佳艷[4]則認為“將‘化境說與解構主義翻譯觀相類比甚至等同不利于我們正確理解解構主義翻譯觀的精髓。”凡此種種,亟待學界廓清概念、去粗存精。

三.結語

當今世界正面臨百年未有之大變局,文化自信既是我們因應這一大變局的主觀自覺,也是中華民族偉大復興的客觀要求。錢鍾書翻譯思想不僅是我國譯學界一大“寶藏”,也是中國可望向世界貢獻的又一份“中國智慧”。我們理應不斷激蕩智慧,深挖內涵。

在研究范式上既要注重“中國性”,又要融入“現代性”。前者要求我們聚焦錢鍾書翻譯思想產生的文化土壤,以整體論、系統論視之,并將研究成果運用于中國話語體系構建這一浩大工程。后者要求我們敢于跨越文化的鴻溝,善于汲取西方文化的精髓,實現洋為中用。“西方譯論,雖然缺少整體的人文觀照,卻重術語建構,重邏輯思辨,重推理論證,重體系與流派,理論專著層出不窮,更有利于推動學科的深入發展。”[5]只有將中西文化各自的優勢結合起來,才能探索出一條科學系統、融通中西的譯學話語體系。

注 釋

①筆者通過比對發現,以“錢鐘書”為主題搜索的文獻包含以“錢鍾書”為主題搜索的文獻,故本研究以“錢鐘書”為主要關鍵詞。

參考文獻

[1]陳福康.中國譯學理論史稿(修訂本)[M].上海:上海外語教育出版社,2009.

[2]李文革,王瑞芳.中國式的“解構”翻譯思想------重釋錢鐘書的“化境說”[J].海南大學學報(人文社會科學版),2010(4):101-104.

[3]馮立新.錢鐘書翻譯思想探微------以解構主義為視角[J].社會科學家,2012(4):130-140.

[4]高佳艷.“化境”=解構?[J].北京第二外國語學院學報,2017(3):59-71.

[5]許均,穆雷.翻譯學概論[M].南京:譯林出版社,2009.

(作者單位:浙江工業大學之江學院)