分步控制性減壓術對重型腦外傷的療效分析

余謙 崔云飛 馬永強

重型腦外傷作為神經(jīng)外科常見危重癥之一,病因多見高空墜物、車禍等巨大外力作用,本病患者多伴發(fā)持久性顱內(nèi)高壓癥,對患者生命安全構成了重大威脅[1]。據(jù)相關統(tǒng)計,重型腦外傷所致死亡率高達45%,應慎重選擇治療方法,以降低死亡率[2]。傳統(tǒng)臨床上對于重型腦外傷主要采取急診去骨瓣減壓術,但容易造成顱內(nèi)壓失衡,而術中顱內(nèi)壓降低過快,可誘發(fā)腦內(nèi)血腫、腦疝等,嚴重影響患者預后。在這種背景下,分步控制性減壓術應運而生,其可逐步、穩(wěn)定降低顱內(nèi)壓,在達到手術治療目標的同時,降低并發(fā)癥發(fā)生率,改善患者遠期預后,應用價值顯著[3],但目前關于分步控制性減壓術的優(yōu)勢,醫(yī)學界尚無一致評價。為此,作者開展了本次分組對照試驗,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究與《赫爾辛基宣言》要求相符合,納入本院2017年9月~2019年10月收治的114 例重型腦外傷患者作為研究對象。①納入標準:經(jīng)顱內(nèi)CT 等影像學檢查提示中線偏移>10 mm,有腦裂傷、腦出血、血腫等顱腦損傷病變,可確診為重型腦外傷;年齡18~70 歲;經(jīng)美國麻醉醫(yī)師協(xié)會(ASA)[4]分級為Ⅰ~Ⅱ級;患者家屬知情同意。②排除標準:合并糖尿病、高血壓等重大基礎性疾病;合并心肺等臟器功能不全者;合并其他復合外傷者;合并免疫系統(tǒng)缺陷或出血性疾病者。按隨機抽樣法將患者分成對照組和研究組,每組57 例。對照組男30 例,女27 例;年齡20~69 歲,平均年齡(46.69±9.14)歲;受傷至入院時間0.5~3.6 h,平均受傷至入院時間(1.88±0.62)h。研究組男29 例,女28 例;年齡21~69 歲,平均年齡(46.77±9.06)歲;受傷至入院時間0.5~3.7 h,平均受傷至入院時間(1.89±0.68)h。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 患者采取常規(guī)開顱血腫清除術治療。參考常規(guī)開顱血腫清除術操作規(guī)范,予以全身麻醉,保持仰臥位,根據(jù)CT 圖像確定開顱位置,進入腦硬膜后徹底清除血腫,降低顱內(nèi)壓,縫合腦硬膜,關閉顱骨,最后置放引流管。

1.2.2 研究組 患者采取分步控制性減壓術治療。根據(jù)分步控制性減壓術的操作步驟進行。①第一步,初步減壓,對伴發(fā)硬膜下血腫者,利用CT 探查血腫部位,在血腫較厚處取切口,分離切口處骨膜后,在腦硬膜部位做“十”字切口,釋放部分血腫液;②第二步,逐步減壓,快速形成骨瓣、皮瓣,但不做分離處理,骨瓣形成后突出原骨表面,漂浮在硬腦膜上,減輕顱內(nèi)壓;③第三步,適當過度通氣,分離骨瓣、硬腦膜,以過度通氣法將收縮壓控制在90~95 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),進一步減輕顱內(nèi)壓;④第四步,清除絕大部分硬膜下血腫,可剪開顳部蝶骨嵴,將血腫塊推壓到切口處,逐步流出血腫液;⑤第五步,徹底減壓,對腦硬膜進行放射狀分離,對正常腦組織進行腦棉蓋敷,預防腦組織膨出;⑥第六步,徹底清除血腫并止血。將殘留血腫清除干凈后,縫合腦膜,止血后關顱,留置引流管。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者術前、術中、術后當天、術后6 個月的顱內(nèi)壓變化情況,并發(fā)癥發(fā)生情況,術后6 個月預后情況。

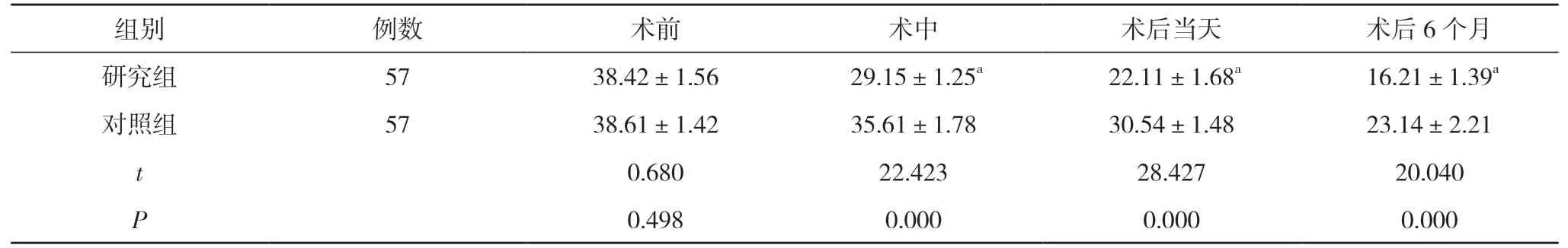

1.3.1 顱內(nèi)壓 隨訪6 個月,復查顱內(nèi)壓,統(tǒng)計兩組患者術前、術中、術后當天、術后6 個月的顱內(nèi)壓差異。

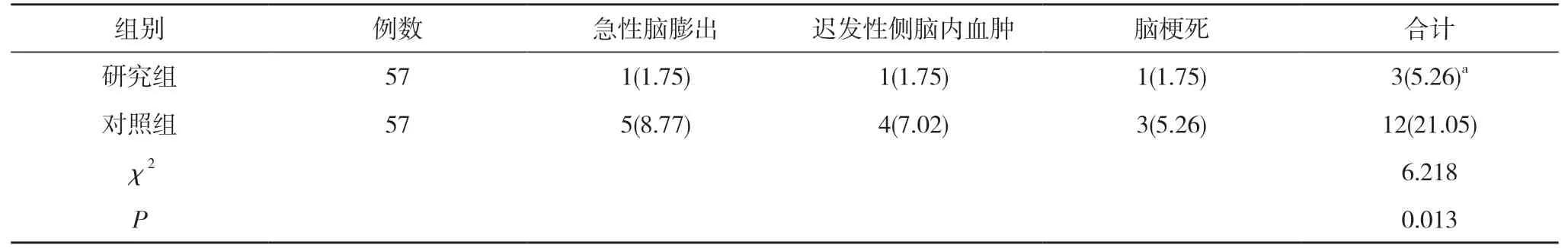

1.3.2 并發(fā)癥 觀察患者術中、術后并發(fā)癥,包括急性腦膨出、遲發(fā)性側(cè)腦內(nèi)血腫、腦梗死等。

1.3.3 預后 參考GOS[5]評價患者術后6 個月的病情好轉(zhuǎn)程度,其中4~5 分者表示預后良好,≤3 分表示預后不良。

1.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計學軟件對研究數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。計量資料以均數(shù)±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者圍術期顱內(nèi)壓變化情況比較 術前,兩組患者顱內(nèi)壓比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);術中、術后當天、術后6 個月,研究組患者顱內(nèi)壓均低于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生情況比較 研究組患者并發(fā)癥發(fā)生率為5.26%,低于對照組的21.05%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者圍術期顱內(nèi)壓變化情況比較(±s,mm Hg)

表1 兩組患者圍術期顱內(nèi)壓變化情況比較(±s,mm Hg)

注:與對照組比較,aP<0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

表2 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生情況比較[n(%)]

2.3 兩組患者術后6個月GOS評分比較 術后6個月,研究組患者GOS 評分為(4.66±0.21)分,高于對照組的(2.69±0.17)分,差異有統(tǒng)計學意義(t=55.048,P<0.05)。

3 討論

重型腦外傷的病因多種多樣,以自然災害、爆炸、交通以及工礦事故等比較常見,診斷依據(jù)包括四個方面:①患者有外傷史,且與直接暴力相關;②生命體征主要變化為血壓進行性上升,伴發(fā)心率減慢、體溫升高;③多伴發(fā)意識障礙,且會在傷后1~2 d 形成腦疝;④若發(fā)生小腦切跡疝,瞳孔改變,發(fā)病早期患側(cè)動眼神經(jīng)受刺激,瞳孔縮小,伴發(fā)反應遲鈍[6]。目前,重型腦外傷患者一旦確診,應立即安排手術治療,手術目標是及時降低顱內(nèi)壓,從而降低死亡率,改善預后。傳統(tǒng)減壓療法以標準大骨瓣減壓術為主,在國外應用廣泛,但容易出現(xiàn)顱內(nèi)壓調(diào)節(jié)異常情況,從而并發(fā)遲發(fā)型顱內(nèi)血腫、急性腦膨出等病癥,危及患者生命安全[7]。

針對常規(guī)開顱血腫清除術中清除血腫、去除骨瓣后顱內(nèi)壓快速下降的缺陷,醫(yī)學界研究人員提出了諸多改進方法,而分步控制性減壓術作為新近發(fā)明的手術方式,可克服常規(guī)開顱血腫清除術的諸多缺陷,在重型腦外傷治療中優(yōu)勢突出,總結(jié)如下:①術前在對側(cè)腦室角放置顱內(nèi)壓監(jiān)測探頭,從而持續(xù)監(jiān)測患者顱內(nèi)壓變化;②逐級分步剪開患者腦硬膜,可預防快速減壓所致腦血管扭曲、腦組織移位,降低遲發(fā)性顱內(nèi)血腫發(fā)生風險;③控制性、階梯式降壓,可避免顱內(nèi)壓驟降、腦灌注突破等問題,預防腦膨出和壓力填塞效應突然解除等問題,有效預防遲發(fā)性顱內(nèi)血腫[8,9]。因此,研究組患者并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),印證了上述分析。同時,術中、術后當天、術后6 個月,研究組患者顱內(nèi)壓均低于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。術后6 個月,研究組患者GOS 評分為(4.66±0.21)分,高于對照組的(2.69±0.17)分,差異有統(tǒng)計學意義(t=55.048,P<0.05)。與竇建勝等[3]研究結(jié)果高度一致,可見分步控制性減壓術在降低患者顱內(nèi)壓、改善預后方面效果更佳,這與該術式分步、持續(xù)、平穩(wěn)降低患者顱內(nèi)壓,保護了患者腦血管、降低缺血再灌注損傷風險、保護血管運動中樞,從而最大限度地減輕機體損傷有關,這對患者術后機體功能恢復十分有利,因而該組患者預后更佳。

綜上所述,分步控制性減壓術在臨床治療重型腦外傷中安全性較高,且療效突出、預后良好,建議推廣。