改良小切口甲狀腺切除術和傳統切除術對甲狀腺結節患者疼痛及生活質量的影響

黃云輝

甲狀腺結節是常見的普外科疾病,以頸部出現橢圓形或圓形腫塊為主要表現,好發于中年女性,具有較高發病率[1]。甲狀腺結節患者一般無明顯疼痛,可伴有輕度不適,結節較大時候可伴有程度不一的壓迫感,目前臨床多采用手術治療直徑>4 cm 的甲狀腺結節[2]。基于此,本文將探究改良小切口甲狀腺切除術和傳統切除術對甲狀腺結節患者疼痛及生活質量的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般材料 選擇2018年11月~2019年11月本院接收的76 例甲狀腺結節患者作為研究對象,根據手術方式不同分為觀察組和對照組,各38 例。觀察組男15 例,女23 例;年齡26~62 歲,平均年齡(44.28±6.42)歲;病程2~8年,平均病程(5.43±1.51)年;手術范圍:左側18 例,右側12 例,雙側8 例。對照組男14 例,女24 例;年齡26~63 歲,平均年齡(44.36±6.52)歲;病程2~9年,平均病程(5.52±1.60)年;手術范圍:左側19 例,右側12 例,雙側7 例。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經細針穿刺和B超診斷為甲狀腺良性結節;②頸部有邊緣較為清晰、可移動的大小不一的包塊;③均采用手術治療,且符合手術指征;④臨床資料完整且同意參與研究。排除標準:①存在重要臟器嚴重功能性障礙;②對手術不耐受者;③中途退出調查者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 患者采用傳統切除術治療。頸叢阻滯麻醉,操作者在患者胸骨切跡上緣二橫指作一橫向切口,從舌骨下至胸鎖關節上緣游離頸闊肌和頸前筋膜間皮瓣,然后切除甲狀腺腺葉,再置入引流管,若患者多發結節則做甲狀腺全切處理。

1.3.2 觀察組 患者采用改良小切口甲狀腺切除術治療。患者呈仰臥位,并稍向前伸頭頸部,操作者在患者胸骨切跡約2 cm 處作一小切口約3~5 cm,再逐層將皮膚、皮下組織和頸闊肌切開并游離皮瓣,將其頸白線沿著甲狀軟骨至胸骨上窩縱行切開。然后,分離甲狀腺被膜,充分暴露甲狀腺,探測清楚甲狀腺病變情況。若患者手術空間較小,操作者可在甲狀軟骨處水平切斷部分胸骨甲狀肌,并切開和分離甲狀腺峽部,對氣管前峽部血管進行結扎。然后,將甲狀腺靜脈離斷,并根據患者具體情況,向上或向下牽引甲狀腺,值得注意的是,游離甲狀腺下極時,應離斷其囊內分支,保留甲狀腺后被膜,緊靠甲狀腺上極切斷及游離甲狀腺動靜脈分支,從而使其遠離甲狀軟骨。最后常規放置橡皮引流管,依次縫合切口。

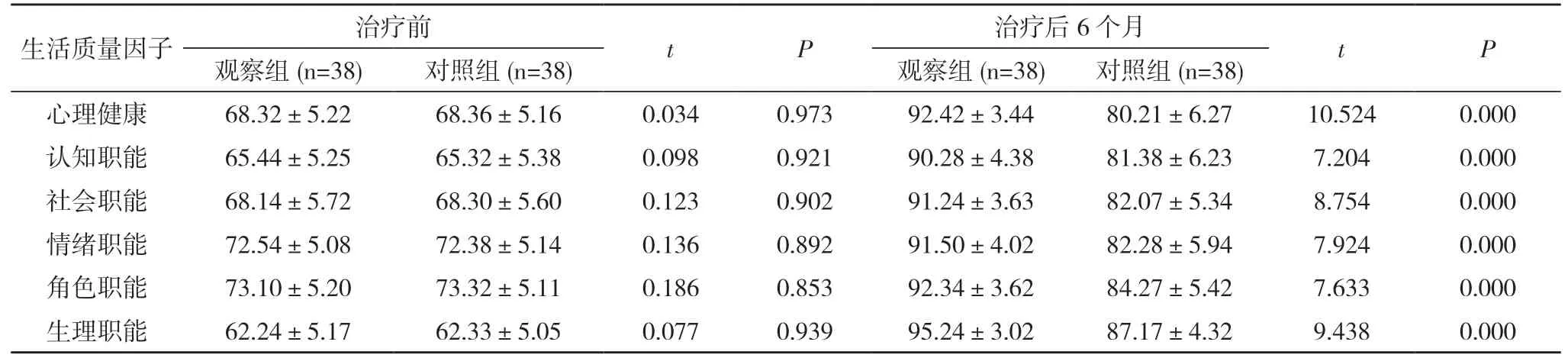

1.4 觀察指標及判定標準 ①對比兩組患者的手術情況,包括手術時間、術中出血量、術后疼痛評分和住院時間,其中疼痛評分采用視覺模擬評分法(VAS)評估,共10 分,分數越高,疼痛越劇烈。②對比兩組患者術后并發癥情況,包括切口感染、切口粘連、聲音嘶啞和呼吸困難等。③對比兩組患者治療前和治療后6 個月的生活質量,采用生活質量評分量表(SF-36)進行評分,包括心理健康、認知、社會、情緒、角色和生理職能等生活質量因子,共100 分,分數越高,患者的生活質量越好。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況對比 觀察組手術時間、住院時間短于對照組,術中出血量少于對照組,術后疼痛評分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組術后并發癥發生情況對比 觀察組術后并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組治療前后生活質量對比 治療前,兩組心理健康、認知職能、社會職能、情緒職能、角色職能、生理職能評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后6 個月,觀察組心理健康、認知職能、社會職能、情緒職能、角色職能、生理職能評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組手術情況對比(±s)

表1 兩組手術情況對比(±s)

注:與對照組對比,aP<0.05

表3 兩組治療前后生活質量對比(±s,分)

表3 兩組治療前后生活質量對比(±s,分)

注:與對照組治療后6 個月對比,aP<0.05

3 討論

甲狀腺是重要的內分泌腺體之一,可調節機體對激素的敏感程度,控制機體生成能量及相關功能性蛋白質。甲狀腺結節主要發現在頸部,目前以手術治療為主。本次研究結果發現,觀察組手術時間(85.41±20.56)min、住院時間(3.37±1.12)d 短于對照組的(110.17±34.67)min、(6.19±1.35)d,術中出血量(21.38±5.84)ml 少于對照組的(33.20±7.08)ml,術后疼痛評分(2.31±0.38)分低于對照組的(4.62±0.54)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組術后并發癥發生率為5.26%,低于對照組的21.05%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后6 個月,觀察組心理健康、認知職能、社會職能、情緒職能、角色職能、生理職能評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。分析其原因可知,傳統甲狀腺切除術的切口較大,需先游離頸前肌群和大部分腺體,再在直視下切除甲狀腺,對患者血管及神經的損傷較大,術后發生切口感染或粘連、聲音嘶啞等并發癥風險相對較高,并且術后將留下明顯瘢痕,影響美觀[3]。近年來,改良小切口甲狀腺切除術已廣泛應用于臨床,具有切口小、疤痕短和恢復快等優點。相關研究[4]發現,在傳統切除術基礎上,改良小切口甲狀腺切除術做了很多改良和創新,如操作者僅沿著患者的皮膚褶皺作一小切口,術后不易留下瘢痕。并且,該術式操作過程中,不必游離患者頸闊肌下皮瓣,不必切斷頸前肌群,可有效減少術中出血量,減少對周圍血管及神經的損傷,從而提高手術安全性,縮短手術時間[5]。改良小切口甲狀腺切除術是一種微創手術,具有安全性和簡便性,不刻意追求喉返神經的暴露,而是經患者頸白線縱切甲狀腺,可有效降低神經受損風險,減少患者創傷,不僅能從根本上減輕患者術后疼痛程度,還能縮短手術操作時間,從而降低并發癥風險,更有利于患者術后恢復,改善生活質量[6]。

綜上所述,改良小切口甲狀腺切除術和傳統切除術治療甲狀腺結節均有良好療效,但改良小切口甲狀腺切除術的效果更為顯著,能縮短手術時間和住院時間,減輕術后疼痛,且手術并發癥較少,可進一步提高患者術后生活質量,值得應用。