清代湘西苗疆人口變遷研究

——以鳳凰廳為例

丁明雪

(吉首大學歷史與文化學院 湖南 吉首 416000)

人口是構成國家的重要基礎。我國作為一個統一的多民族的國家,人口問題錯綜復雜,大散居、小聚居、交錯雜居的民族人口分布格局不斷深化,開始呈現出大流動、大融居的新特點。從實踐中來看,要想促進民族間和睦相處,和諧共進,鑄牢中華民族共同體意識,不僅要了解我國近期的少數民族地區人口發展狀況,更應關注歷史上的人口變遷。

一、問題的提出

何炳棣曾指出過:“在中國的人口發展史上,沒有哪一個階段的重要性比1650年(順治七年)至1850年(光緒三十年)這兩個世紀更大的了。”近年來,關于清代湘西苗疆的研究著述日益增多。如譚必友的《清代湘西苗疆多民族社區的近代重構》[1],著重討論乾嘉苗民起義之后,清政府采取“修筑邊墻”“設置苗弁”等手段重構了湘西苗疆多民族社區。暨愛民研究清政府對民、苗治理的《“中心”與“邊緣”:清代湘西苗疆民、苗村落分布于秩序型構》[2]。以及彭永慶關于湘西苗疆地區教育發展研究的《論清朝湘西民族地區教育的發展》[3]等等。

清代湘西苗疆的研究大多聚焦于國家與地方的政治互動,極少有關于清代湘西苗疆的人口變遷的研究。本文以清代“湘西苗疆”的鳳凰廳為例,分析其人口數據變化,展現國家治理背景下族群間的交往互動,以期為當今少數民族地區治理、經濟發展和鑄牢中華民族共同體意識,同心共筑中國夢提供借鑒。

二、鳳凰廳地理環境與族群分布

(一)鳳凰廳環境

區域地理環境是當地族群社會賴以生存發展的自然物質基礎。在科技發展相對落后的古代,區域環境直接影響著當地人群的生活和發展,區域地理環境對人口發展的影響不可忽視。

1.鳳凰廳政區范圍

鳳凰廳始設于康熙四十三年(1704年),“康熙四十二年九月,群苗望風投誠……四十三年,設辰州府分防通判一員駐鳳凰營,為鳳凰廳”[4]。此時鳳凰廳隸屬于辰州府。“康熙四十八年以鎮筸鎮地置鳳凰廳”[5],于嘉慶元年(1796年)升鳳凰廳為直隸廳,隸屬于湖南省。

關于鳳凰廳的疆域范圍:“東至辰州府辰溪縣界百里;西至貴州銅仁縣界八十四里;南至沅州府麻陽縣界四十里;北至永綏廳界八十里;東南至麻陽縣界二十里;西南至銅仁縣界八十四里;東北至乾州廳界八十里;西北至貴州松桃廳界七十里。由廳治東北四千三百三里達于京師,東西廣百八十里,南北袤百二十里”[6]。其治理范圍大概與今湖南省鳳凰縣地重合。

2.鳳凰廳地理環境

山勢險峻,林深洞多。鳳凰廳界內山崗交錯分布,道路艱險,山上樹林蔥郁,一望無際,山幽谷暗,內藏大小洞無數,據嚴氏所載:“火略坪城北六十里……高山絕頂……上有洞水可汲,為苗巢深處”[7]由此我們可以感受到鳳凰廳山勢之險惡,林洞之幽邃。

溪流縱橫,氣候惡劣。鳳凰廳溪流眾多,大小河流有一百五十余條。由于山林濃密,加上常年陰雨,鳳凰廳一年四季多陰霾。據《苗防備覽》記載:“苗中四時氣候與內地迥異。常有黑霧彌漫,卓午始稍開朗……秋冬霜雪早降,窮谷幽巖,積至數月不化……禽鳥辟寒從不一至。”[8]鳳凰廳不僅潮濕多霧,冬季也是寒冷異常,外人來此難以適應。

(二)族群分布格局

明朝后期,“湘西苗疆”的臘爾山苗區仍然被視為“生苗”而棄于“化外”,明萬歷年間,中央王朝在湘西筑“邊墻”三百八十里,由西南五寨司地經筸子坪司鎮溪所,東北至保靖司境,半環這一地區筑有一道邊墻,“邊墻以外者為生苗,邊墻內間有與民村相錯居住,或佃耕民地,供賦當差,與內地人民無異,則為熟苗也”[9]。長期以來,民人與苗人各自分隔居住,鮮有苗、民混居一起的情形。

1.鳳凰廳民、苗關系

“(鳳凰廳)地極險惡,苗亦獷悍……熟苗土民錯雜居住。”[8]鳳凰廳險惡的地理環境決定了苗人彪悍兇蠻的性格,同時也造成了苗與苗之間以及民苗之間交往過程中會因為爭奪資源而產生矛盾沖突。

雍正四年(1726年)到雍正九年(1731)間,清政府在湘西推行了大規模的“改土歸流”,改土歸流以后,大量外來移民涌入鳳凰廳,帶來先進生產力的同時也因爭奪有限的土地資源而產生了尖銳的矛盾。苗、客之間的矛盾最終導致了乾嘉苗民起義的爆發。清政府在善后之時,在和琳的建議下,清政府清厘界址苗疆田畝,禁止漢人侵占,以此來保證苗人應得的權益,平息了族群間的矛盾,促進了苗、客之間的和諧交往。

2.民村與苗寨的分布

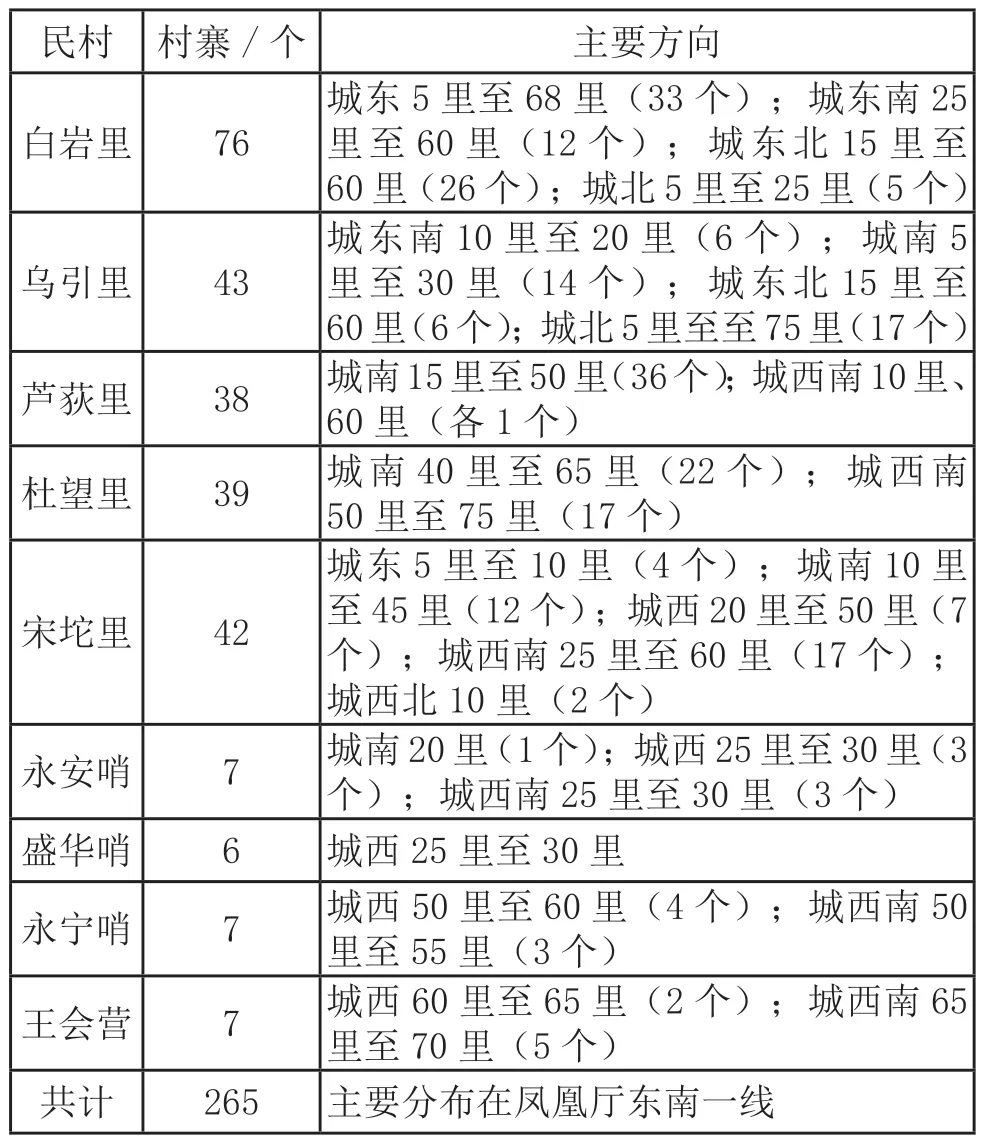

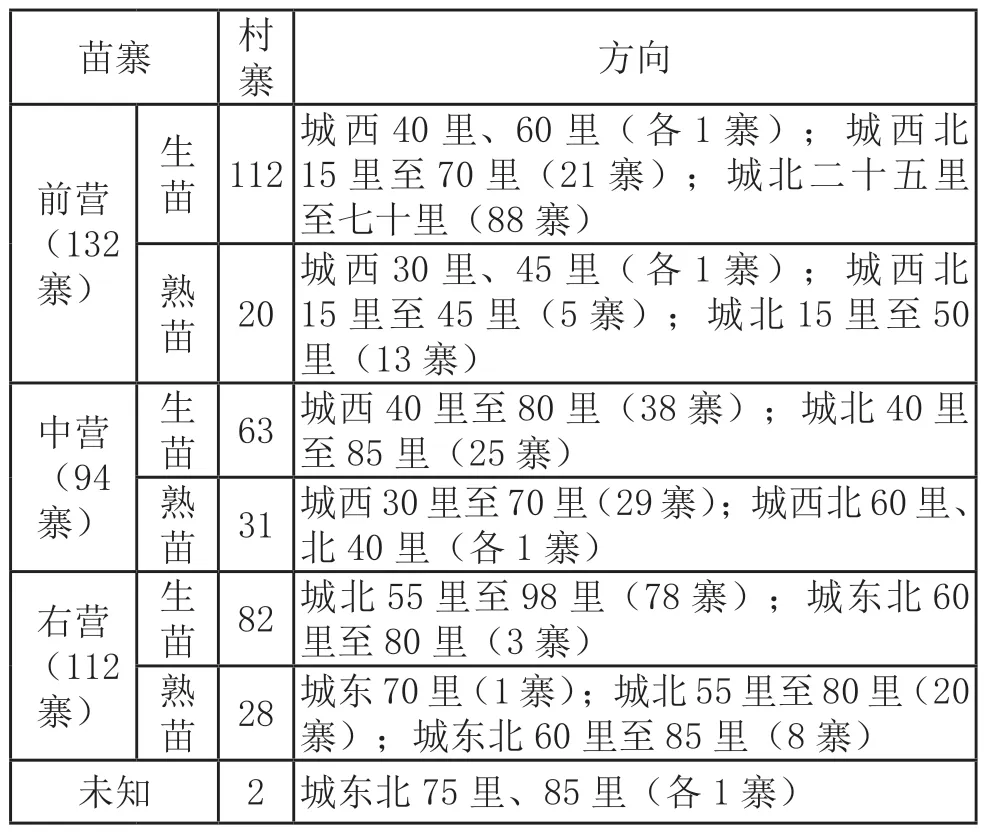

根據清朝嚴如煜于嘉慶二十五年(1820年)所書的《苗防備覽》中記載:“鳳凰廳通信苗地分前、中、右三營。民地分白巖、烏引、蘆荻、杜望、宋坨五里,永安、盛華、永寧、王會四營哨。東西相距一百四十里,南北相距一百三十里。”[9]筆者根據嚴氏所載村寨將鳳凰廳的苗寨和民村分布整理成表1、表2兩個表格。

根據嚴氏記載,鳳凰廳民村共計265個,比(乾隆)《鳳凰廳志》中記載的“二百六十有七”[10]減少了兩處。結合文獻記錄的數據和地圖來看,鳳凰廳的民村主要分布在離城較近的東南一線的里、哨和營之內,而離廳城較遠的西北區域多散落苗寨。

除了上述記載的338座苗寨以外,鳳凰廳還有新增苗寨181處,其中20寨明確標明為“生苗”,余下161寨未明確其為“熟苗”還是“生苗”。結合嚴氏所言“有添寨無增地,亦足見苗疆生齒之繁多,數倍于往時”[11]來看,苗民人口增長迅速。

(三)鳳凰廳的人口變化

由于統治者仍沿襲了明代的政策,并未改變“生苗”自主自立的狀態。“湘西苗疆”苗、民的長期分隔而治,文獻當中關于人口的數據大多將民、苗分開記錄。

表1 鳳凰廳民村分布表

表2 鳳凰廳苗寨分布表

1.鳳凰廳人口呈增長趨勢

從(道光)《鳳凰廳志》中所記載的戶口數據來看,鳳凰廳的民人戶口數總體上呈增長態勢。

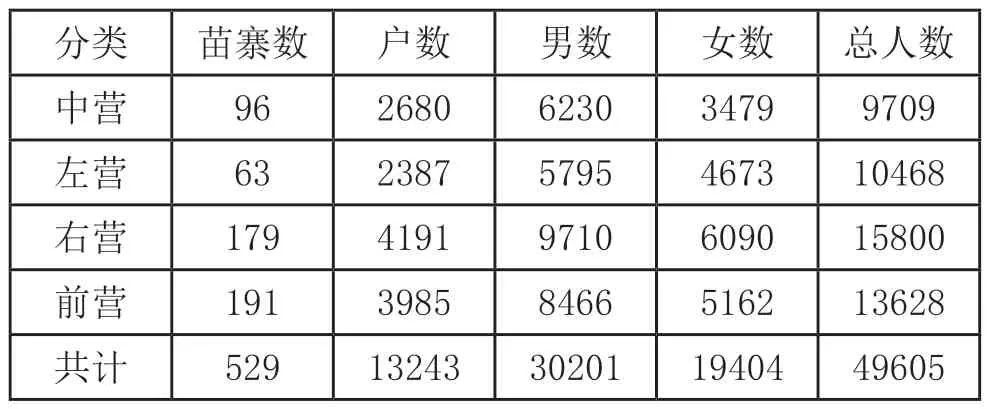

由于苗人大多居于偏僻的山嶺上,遠離于清政府的管控,所以文獻當中關于苗人的戶數和人口數據的記載并不多。但從零星的記載當中我們也可以看出,被納入政府管轄的苗寨逐漸增多,苗人的數量亦是增長的:“(康熙四十八年,紅苗)傾心歸誠者三百一寨,計戶口四千五百二十三,成丁八千四百四十八……自辰沅靖道移著之后,俱各悔罪歸誠披剃入冊,共計十二寨,二百四十戶,三百六十九丁。”[12]乾隆二十一年(1756年)記錄在冊的苗人戶口數6585,人口數31221。道光二年(1822年)中、左、右、前四營苗人人口數據如表3:

表3 苗人人口數據

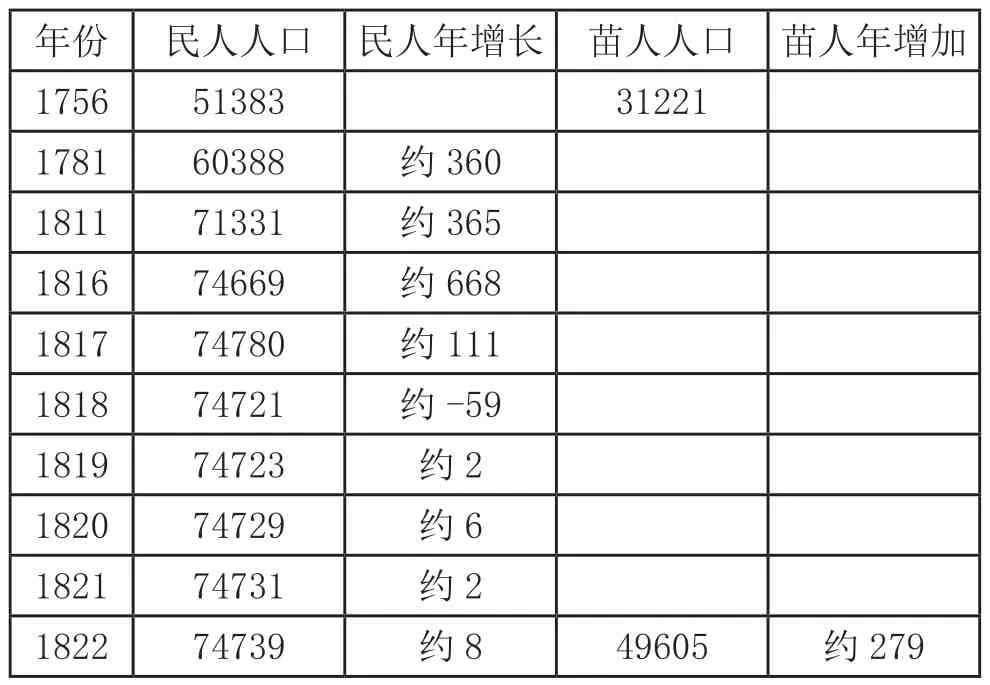

自乾隆二十一年(1756年)至道光二年(1822年),鳳凰廳民、苗人口增減如表4:

表4 鳳凰廳民、苗人口增減

從以上這些數據來看,鳳凰廳民、苗人口數都呈增長趨勢,但嘉慶二十二年(1817年)到嘉慶二十三年(1818年)間,民人人口數有小幅度下降,減少了59人;鳳凰廳民人人口在乾隆后期到嘉慶中期增速相對較快,嘉慶十六年(1811年)到嘉慶二十一年(1816年)五年間,民人平均每年增加約668人,嘉慶中期以后到道光初年增速緩慢,幾近于停滯狀態,每年增長不過個位數。

2.人口增長原因

在清政府的積極治理下,鳳凰廳投誠苗人日益增多,民、苗之間的交往互動日益頻繁,社會經濟、教育、文化都趨于穩定發展之勢。穩定的社會環境促使鳳凰廳人口持續增長。

首先,清政府加強了對湘西苗疆的治理,注重文化教導。

清政府入主中原以后,實行休養生息的安民政策,為全國的人口增長提供了良好的生活環境,康熙末期的“永不加賦”政策是乾隆時期人口大發展的重要因素。清政府在武力開辟了湘西苗疆以后,為了加強對苗人的控制,建立了一套以廳為核心的治理體制。在清政府的有序管理下,安定了湘西苗疆的社會生活秩序,這是鳳凰廳人口增長最重要的原因。

其次,招民開墾和屯田政策的影響。

改土歸流以后,大量漢人(客民)在清政府推行的墾荒政策的吸引下入遷到鳳凰廳。他們帶來了先進的生產方式和優良的糧食作物,不僅為鳳凰廳提供了充足的勞動力,還大大提高了鳳凰廳糧食作物的產量,促進了鳳凰廳人口的穩步增長。

此外,外來農作物如玉米、番薯的引進,為“湘西苗疆”人口發展提供了堅實的物質基礎,對鳳凰廳的社會經濟產生了深刻的影響。

三、結語

從苗疆鳳凰廳人口變化來看,清代統治者盼望與邊疆的少數民族和諧相處,采取以維穩的主要目的管控策略,包括遷移、屯兵、設流官、興教育等方式,大力促進民族間的交流與融合,客觀上促進了中華民族一體化。這對新時期鞏固我國民族關系、實現中華民族偉大復興的啟示是,堅持民族平等政策,全方位促進民族間交流,重視民族地區人口政策,鼓勵民各族間通婚、移民,通過人口流動和遷徙增強民族共同體意識,才能形成更加穩固、和諧的中華民族一體化格局。我們要貫徹國家政策,發展民族地區經濟,轉變少數民族地區貧困落后的局面,提高少數民族教育水平,轉變思想,促進民族平等,走向共同繁榮。