1990-2020年延安市土地利用結構時空偏移及生態系統服務價值變化

焦春萌, 謝明陽, 焦 峰,3, 李團勝

(1.長安大學 地球科學與資源學院, 陜西 西安 710054; 2.中國科學院大學,北京 100049; 3.西北農林科技大學 水土保持研究所, 陜西 楊凌 712100)

生態系統服務是自然系統反饋于人類的重要資源,是人類賴以生存和發展的資源與環境基礎[1-3]。土地利用是人類對土地自然屬性的利用方式和狀況,人們的生產和消費活動都是建立在對土地利用的基礎上[4]。同時土地利用在維持生態系統服務方面起著決定性作用,是生態系統服務供給能力衡量的核心[5]。近年來,探討土地利用變化生態環境效應及其對生態系統服務的影響已成為土地利用變化研究的熱點[6-7]。但當前研究的重點集中在土地利用的數量變化方面[8-10],對土地利用結構變化的影響考慮仍需進一步探索。

土地利用結構演變是區域生態管理及土地利用優化研究的重點[11],美國數學家香農提出了信息熵的概念。將其引入城市用地結構的研究中,能夠反映城市土地利用系統的有序性和均質性。此后,信息熵作為判定城市土地利用系統有序程度及其演化方向的關鍵指標被引入不同尺度、不同類型城市土地利用結構演變研究中并推廣開來[12-13]。偏移份額可以彌補信息熵只能從全局視角表示土地利用結構均勻度和有序度而不能表示單一功能性用地的變化及各子區域土地利用結構差異的缺陷[14-15],作為西方區域經濟學中研究區域經濟發展時較具代表性的方法之一,最早由美國學者Dunn等提出。該模型將區域自身經濟總量在某一時期的變動分解為份額量(NS)、結構性偏移量(IM)與競爭性偏移量(RS),以此探究區域經濟結構調整的可行路徑。該模型已廣泛應用于城市經濟增長、產業結構調整和城市用地結構演變等領域[16-17]。本研究引入該模型探究延安市土地利用結構的結構變化,以延安市總體土地利用情況為參照體系,對一定時間范圍內延安市土地利用或單一功能性用地總量變化情況進行分解,根據份額量、結構性偏移量和競爭性偏移量來考究區域土地利用空間配置差異。在生態系統服務價值評估方面,Costanza等[2]提出的評估體系,系統地計算了全球生物圈的生態系統服務價值(ESV),是迄今為止被使用的最為廣泛的體系,掀起ESV評估研究的熱潮。當量因子法與具有直觀、易于使用且所需數據少,使其在區域和全球范圍被廣泛使用[18]。我國學者謝高地等[19]依據中國生態系統的實際情況改進了ESV系數,制定了中國陸地生態系統服務價值當量因子表。

退耕還林還草工程實施以來,陜北地區地表覆蓋發生了前所未有的大尺度、轉換性變化[20]。學者們從流域、地形地貌區、格網等進行多尺度探討[21-22],但前人研究仍存在一些局限,學者們重點關注引起的土地利用數量變化及對生態系統的影響,對縣域尺度上土地利用結構的偏移及其生態系統服務變化研究較少。因此,本文以延安市為研究區,基于信息熵和偏移份額模型量化土地利用的空間格局和地域分異特征及ESV變化,以期為區域生態恢復工程的有效實施及因地制宜指定政策提出科學參考。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究區概況

延安市位于陜西省北部,黃土高原中南部,介于35°21′—37°31′N,107°41′—110°31′E,下轄寶塔區、安塞區、延長縣、延川縣、子長縣、志丹縣、吳旗縣、甘泉縣、富縣、洛川縣、宜川縣、黃龍縣、黃陵縣13個區縣,總面積約3.70×104km2。延安市屬內陸半干旱氣候,四季分明,是黃河中游水土流失最為嚴重的地區[23]。1999年以來,延安市實施退耕還林等國家林業重點工程,截止2020年延安市退耕還林政策兌現面積為1.29×105hm2,退耕還林工程生態效益顯著,為探究土地利用結構變化及其生態系統服務價值的變化提供了平臺。

1.2 數據來源及預處理

本研究以1990,1995,2000,2005,2010,2015和2020年為7個研究時間節點,通過地理空間數據云網站(http:∥www.gscloud.cn/),1990—2010年為Landsat 5遙感圖像,2015—2020年為Landsat 8遙感圖像。空間分辨率為30 m×30 m,圖像鑲嵌后研究區范圍內含云量小于1%,圖像時間以各對應年份7—9月為主(因遙感圖像更新周期影響,2020年遙感圖像時間為3—5月)。對時相不一致數據進行分景處理。最后分別對每層、每區和每景圖像進行訓練樣本的選擇和監督分類,以此達到理想的土地利用分類效果。基于ENVI遙感數字圖像處理軟件平臺,對不同土地利用類型的空間位置及其在遙感圖像上的特征,以及不同樣地的地表覆蓋特征等進行了調查。采用支持向量機(support vector machine,SVM)監督分類方法,根據國家標準《土地利用現狀分類(GB/T21010-2017)》將延安地區土地利用類型分為建設用地、水域、耕地、未利用地、林地及草地6大類。采用隨機分層采樣的方法設計隨機點與類別涉及的像元數成比例,結合輔助資料和相關數據,進行人工目視判別,利用混淆矩陣法進行精度分析,kappa檢驗精度達到90%以上。

1.3 研究方法

1.3.1 信息熵 信息熵是衡量研究區域土地利用類型的有序程度、均勻程度和集中程度,綜合反映一定時期區域內各種土地的轉換水平以及動態變化[13]。計算公式為:

(1)

H=-∑(PilnPi)

(2)

式中:Pi為各種土地利用類型的面積占該區域土地總面積的比例;H表示信息熵;S為區域土地總面積;n為土地利用類型數;Si(i=1,2,…,n)為各種土地利用類型的面積。

土地利用結構均衡度和優勢度描述了土地利用類型之間面積大小的差異,計算公式為:

(3)

I=1-J

(4)

式中:J為土地利用結構均衡度;I表示土地利用結構優勢度。

1.3.2 偏移—份額分析法 按照偏移—份額分析法的基本原理,以延安市土地利用情況為參照系,根據份額量、結構性偏移量和競爭性偏移量來考究區域土地利用空間配置差異[12-13]。

份額量是各子區域自研究初以來以R速率發展所能增長的量,它是全局和均等視野下區域發展差異的反映。計算公式為:

(5)

(6)

結構性偏移量反映各子區域某類功能性用地是否處于增長優勢。計算公式為:

(7)

(8)

式中:IMij表示結構性偏移量;Ri表示參照區i類用地的平均增長速度。

競爭性偏移量能夠比較任一區域某類功能性用地和其他區域同類用地相比是否具有競爭優勢。計算公式為:

(9)

(10)

式中:RSij表示競爭性偏移量;Rij表示j子區域的i類型用地的實際增長速度。

1.3.3 生態系統服務價值

(1) 單位面積生態系統服務價值量校正。借鑒謝高地提出的全國尺度價值當量換算法,由于生態系統生物量的區域差異,氣候生產力是影響區域生物量和生態系統服務功能價值的重要因素,因此用延安的氣候生產力與全國平均氣候生產力比值來構建研究區域的區域差異系數Sk。計算公式為:

(11)

式中:NPPk為延安地區的平均氣候生產力; NPP為全國平均氣候生產力。其中氣候生產力以Miami模型估算,計算公式為:

NPPT=3 000/(1+e1.315-0.119T)

(12)

NPPR=3 000×(1-e-0.000 664R)

(13)

NPPP=min{NPPT,NPPR}

(14)

式中:T為年平均氣溫;R為年降水量; NPPT為以年平均氣溫計算的植被凈初級生產力; NPPR為以年降水量計算的植被凈初級生產力; NPPP為計算區域的氣候生產力。

根據1990—2020年延安市以及全國的平均氣溫和年降水量。計算延安地區差異性系數(Sk)為0.91,延安市1個ESV當量因子的經濟價值為406.29元/hm2。本研究生態系統為耕地、林地、草地、水域、未利用地和建設用地6類,其中前5種分別對應“中國陸地生態系統單位面積服務價值當量表”中的農田、森林、草地、水域及荒漠[19]。綜合參考前人研究建設用地單位面積價值當量,計算可得(表1)。水域單位面積生態系統服務價值最高,其次為林地,建設用地最低。

表1 延安地區各類生態系統服務價值系數 元/hm2

(2) 生態系統服務價值。ESV計算公式為:

(15)

式中:Ea為全國1個生態系統服務價值當量因子的經濟價值; ESV為研究區生態系統服務總價值(元);i為土地類型;n=6;Ak為第i種土地利用類型的面積(hm2)。

(3) 生態系統服務價值量變化。生態系統服務變化指數(ecological services change index, ESCI)表示生態系統服務價值的變化[24],可表示生態系統服務的相對增益或減損。計算公式為:

(16)

式中:ESCI表示生態系統服務價值變化指數; ESVhis,ESVcur分別對應的是始末狀態下的生態系統服務價值量。

2 結果與分析

2.1 延安市土地利用結構信息熵值演變特征

1990—2020年延安市整體土地利用結構信息熵、均衡度呈下降趨勢,優勢度與之相反(表2),即延安市的土地利用結構有序性增強,均質性降低,優勢土地利用主導作用增強。土地利用結構信息熵最高值出現在1990年和2000年(1.14 nat),最低值出現在2010年(0.96 nat)。其中,1990—2000年延安市土地利用信息熵處于基本穩定期,無大幅度波動;2000—2010年延安市土地利用信息熵大幅度下降,其值從1.14 nat下降至0.96 nat,變化幅度為-15.8%,達到30年來變化幅度最大值;2010—2020年,延安市土地利用信息熵從0.96 nat微增至0.99 nat。

表2 延安市1990-2020年土地利用結構信息熵、均衡度和優勢度變化量

各區縣不同時期信息熵變化各異。1990—2020年信息熵變化表現為“北增南降”,延安市偏北部子長、吳旗、安塞、志丹、延川地區土地利用結構有序性降低,其余區域信息熵降低,土地利用結構朝有序發展;1990—2000年除甘泉、宜川縣其余區域信息熵變化皆為負值,土地利用結構有序性增加;2000—2010年,信息熵變化幅度最大,此時期熵值變化為總體1990—2020年熵值變化的主要來源,為“北增南降”,延安偏北部子長、吳旗、安塞、志丹、延川土地利用結構有序性降低,其余區域信息熵降低;2010—2020年,除吳旗、甘泉縣,其他區域信息熵微增,土地利用結構趨向無序。

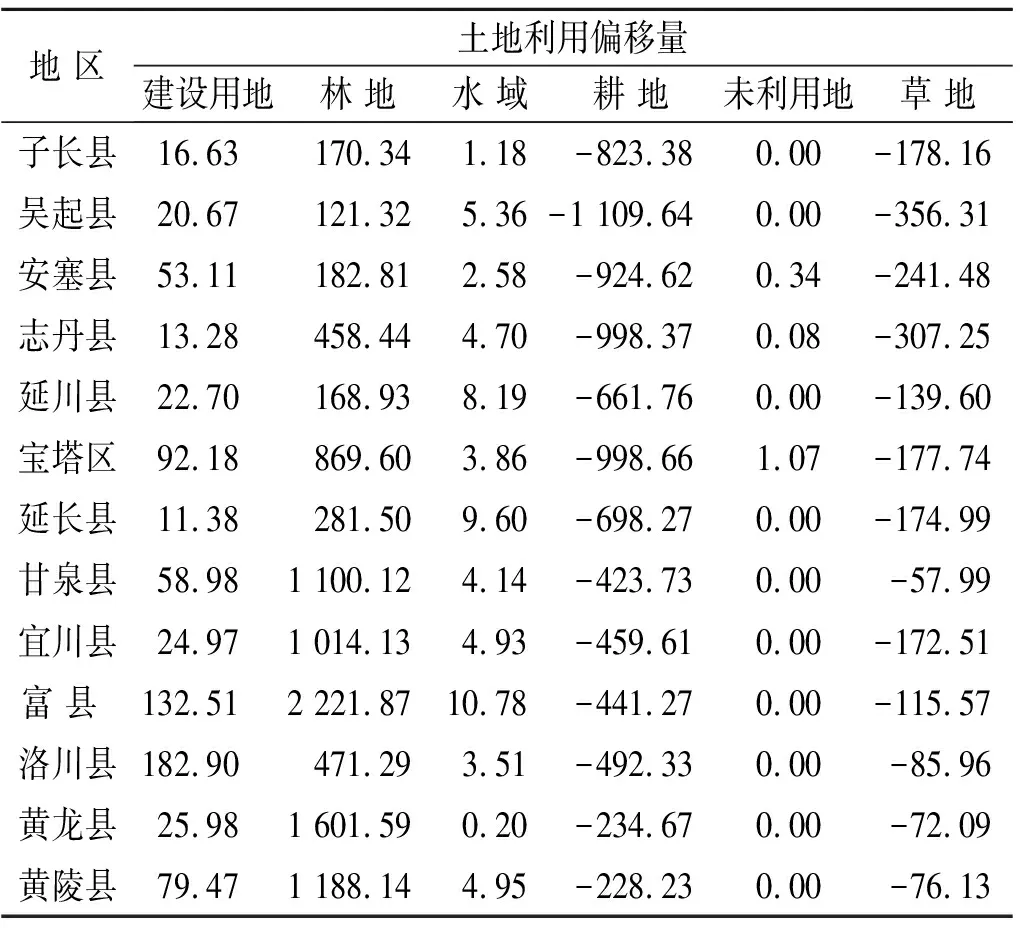

2.2 延安市土地利用結構性偏移量演變特征

1990—2020,1990—2000,2000—2010,2010—2020年延安市土地利用的增長率分別為0.028%,0.034%,-0.001%和-0.005%,全市各類土地均按這個速度增長即為該類土地利用類型的份額量,份額量是全局視野下區域發展差異的反映。基于公式(5)—(10)計算得延安市土地利用結構性偏移量(表3)、土地利用競爭偏移量(表4)。

表3 研究區1990-2020年土地利用結構性偏移量

表4 研究區1990-2020年土地利用競爭性偏移量

不同時段內子區域土地利用結構偏移一致,結構性偏移量反映各地區某類功能性用地是否處于增長優勢,總體來看,1990—2020年建設用地、林地、水域結構性偏移量值為正,表明其增長率超過延安土地利用的增長率,屬增長性結構,是延安土地利用增長的根源。耕地、草地結構性偏移量值為負,說明其增長率低于延安土地利用增長率,屬衰減性結構。延安市增長性結構用地類型從衰退型結構中吸納了10 650.29 km2的新增用地,耕地、草地分別占貢獻量的79.8%和20.2%,此貢獻在增長性結構的分配大多集中于林地,占比92.5%。不同時段林地、耕地、草地結構偏移有所差異,1990—2000年林地、耕地結構偏移為負,為衰減結構,草地則屬增長性結構;2000—2010年為林地增長期,耕地、草地衰減期,林地增長幅度在寶塔區、甘泉、宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵表現更為突出;2010—2020年林地、耕地為增長性結構,草地呈衰減態勢。建設用地大幅度增長、水域微增、未利用地無顯著波動。

不同地區土地利用類型競爭偏移有明顯差異(表4),競爭性偏移量能夠比較任一區域某類功能性用地和其他區域同類用地相比是否具有競爭優勢。1990—2020年建設用地競爭偏移在延安中部及北部為正,在延安南部甘泉、宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵縣為負,表明在延安中部及北部建設用地競爭優勢顯著,建設用地呈擴張趨勢,南部6縣建設用地呈縮減趨勢;林地競爭偏移量在延安北部包括子長、吳旗、安塞、志丹、延川以及富縣為正,呈擴張趨勢,其他區縣值為負,林地縮減;水域競爭偏移在北部子長、吳旗、安塞、志丹以及宜川和黃龍兩縣為正,此區域水域擴張,其他區縣水域縮減;耕地競爭偏移量在北部及中部寶塔區、延長縣為負,耕地急劇縮減,中南部甘泉、宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵耕地相對擴張;未利用競爭偏移量穩定,無明顯變化;草地競爭偏移值在延安北部吳旗、安塞、志丹三縣以及南部宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵為負,草地擠出效應嚴重,呈縮減趨勢,子長縣及中部延川、延長、甘泉縣、寶塔區草地增長處于優勢。

1990—2000年,延安南部宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵地區林地增長競爭優勢大,其余各縣林地增長處于劣勢,耕地增長在吳旗、延川、延長、宜川突出,其余各縣耕地增長無競爭優勢,延安北部子長、吳旗、安塞、志丹及寶塔區、甘泉、富縣草地增長優勢顯著;2000—2010年,延安北部、中部子長、吳旗、安塞、志丹、延川、延長、寶塔林地增長快速,南部各區縣林地增長無優勢,耕地在延安南部甘泉、宜川、富縣、洛川、黃龍、黃陵表現出增長優勢,草地在市區附近延川、延長、寶塔、甘泉增長顯著;2010—2020年林地增長優勢依舊體現在北部子長、吳旗、安塞、志丹及市區寶塔,耕地在北部子長、吳旗、安塞、志丹及南部富縣、洛川、黃龍、黃陵優勢增長,延川、延長及南部富縣、宜川、洛川、黃陵草地優勢增長。

2.3 土地利用結構偏移的生態系統服務價值變化

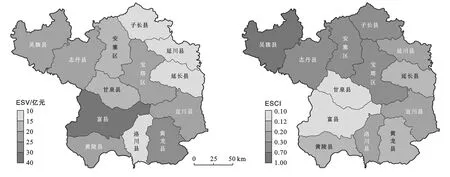

延安地區1990,1995,2000,2005,2010,2015和2020年總ESV分別為23.75,22.28,23.79,28.68,31.50,29.25和31.45億元,EVS總體呈增長趨勢,30 a間共增長7.7億元。從空間上來看,1990—2020年各區縣ESV的平均值(圖1),整體表現為南高北低的特征,富縣ESV均值最高,為39.02億元,延川ESV為最低值,為10.35億元。延安市各子區域變化率呈現“北高南低”特征,即延安北部區域受退耕還林還草政策影響更大,ESV增長迅速。

圖1 研究區1990-2020年生態系統服務價值均值(ESV)及變化率(ESCI)分布

根據延安市各區縣不同土地利用類型結構性偏移量(表3)可知,各區縣不同土地利用類型的結構性偏移量正負一致,即所有子區域不同土地利用類型增減趨勢一致。因此1990—2020年導致延安市各區縣ESV變化率差異的是延安各子區域不同土地利用類型與其他區域同類土地利用類型的相對變化快慢。即工程實施前后各子區域ESV變化率與延安市土地利用競爭性偏移量相呼應(表4)。

吳旗縣林地、水域增長率相對于其他區縣同類用地優勢突出,根據延安地區各類生態系統服務價值系數(表1),林地、水域生態系統服務價值系數占總生態系統服務價值系數比例分別為32%和52%,占比較高,導致吳旗縣ESCI最高;志丹、安塞、子長與吳旗類似、以林地、水域增長見長,其值略低于吳旗,故ESCI次之。

延川縣ESCI變化在于林地、草地增長率貢獻,延安市區,即寶塔區ESCI值在未利用地和草地的貢獻,1990—2020正值當地經濟快速發展期,市中心地區未利用地大量開發,此地為政治經濟文化中心,對于綠化需求較高,其草地增長率較其他區域更為顯著,宜川水域增長較為優勢,耕地減少緩慢,是其ESCI的主要來源,洛川縣建設用地增加緩慢、耕地減少率最低,故其ESCI較為可觀。

延長縣草地增長最快,與此同時其建設用地增長也最為迅猛,故ESCI較低,黃龍、黃陵兩縣因其本身基數高,各土地利用類型變化率低,故ESCI低;甘泉雖草地增長較高,林地、水域增長率最低,是其ESCI最低的主要原因,富縣林地、草地增長較高,因其基數高,導致變化率低,即ESCI低。

3 討論和結論

3.1 討 論

1990—2020年延安市土地利用信息熵值不斷變化,整體變現為:平穩—調整—微調。土地利用信息熵的時間變化受退耕還林還草工程影響明顯。其中1990—2000年退耕還林還草工程尚未實施,因此該時間段內信息熵值穩定,土地利用結構相似。2000—2010年,土地利用信息熵值急劇下降,土地利用系統有序性增加。2013年延安市實施新一輪退耕還林,逐步將全市剩余25°全部退耕還林,因政策微調整,土地利用結構信息熵此時隨之波動,截止到2020年,隨著生態建設的穩步推進,其土地利用信息熵稍降將,趨于平穩。1990—2020年偏移—份額模型計算結果表明,在政策主導下土地利用結構變化主要為林地—耕地—草地利用變化的結果,林地為增長性結構,耕地和草地為衰減性結構;各子區域土地利用結構變化程度對比而言,延安北部區域林地擴張,耕地、草地被擠出,延安中部草地擴張,林地、耕地被擠出,延安南部耕地擴張,林地、草地被擠出。

退耕還林以來,延安市土地利用轉變規模巨大、時間迅速,增加了地表植被覆蓋,有效提升了延安地區ESV,且為延安地區ESV增長的主要貢獻來源[20,25]。本研究發現延安北部地區林地增長率居高,中部地區草地增長率居高,南部地區耕地減少緩慢,表現出地域差異,退耕還林還草政策整體效果顯著,生態用地顯著增加,生態系統服務表現明顯增長趨勢。

本文研究仍存在局限,首先本文分析了土地利用偏移份額和生態系統服務變化,但局限于土地利用偏移份額計算尺度的影響,本文對兩者的關系僅是定性的表征,沒有直接采用數據揭示兩者的定量關系,后續研究中可以在這方面進行加強。其次,不同方法模型對生態系統服務價值量計算存在差異,本文采用謝高地等人的計算方法,雖然進行了本地化處理,但評價結果受方法限制。后續可以采用其他生態系統服務計算模型進行對比。最后,本文對土地利用偏移和生態系統服務變化的研究是基于縣級尺度展開的,缺乏多尺度對比分析及討論,多尺度空間分異性歸因研究是當前地理學研究重點,后期可以嘗試進行多尺度的土地利用結構和生態系統服務變化研究。

3.2 結 論

(1) 延安市研究期內土地利用結構有序性增強,均質性降低,優勢土地的主導型作用增強。信息熵時空差異顯著;1990—2020年北部地區土地利用有序性下降,南部相反,1990—2000年,土地利用結構有序性增加,2000—2010年信息熵變化幅度最大,與1990—2020年熵值變化空間分布一致,2010—2020年土地利用結構趨于穩定。

(2) 總體而言,建設用地、林地、水域是延安市土地利用增長的根源。1990—2000年林地、耕地為衰減結構,草地則屬增長性結構,2000—2010年為林地增長期,耕地、草地衰減期,2010—2020年林地、耕地為增長性結構,草地呈衰減態勢。研究期間延安北部為建設用地、林地、水域的競爭優勢區,延安中部市區周圍是草地的優勢區,延安南部耕地競爭優勢顯著,1990—2000年,延安南部林地增長競爭優勢大,2000—2010年,延安北部、中部林地增長快速,耕地在南部表現出增長優勢,2010—2020年林地增長優勢依舊體現在北部,耕地在北部及南部優勢增長,草地在南部增長顯示出顯著優勢。

(3) 延安地區1990—2020年EVS總體呈增長趨勢,30 a間共增長7.7億元,各子區域ESV總值均有增加,但空間分異差異顯著,總體呈 “南高北低”格局,增長幅度呈“北高南低”特征,與延安市土地利用競爭偏移量表現一致。