中國戲曲的哲學精神

馬大正

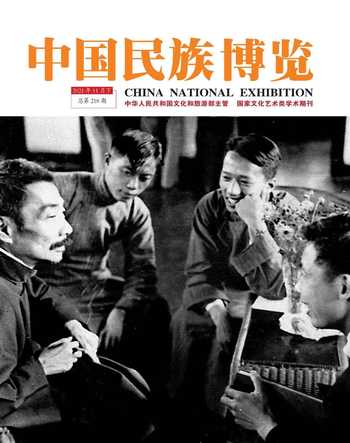

吳江,全國政協京昆室副主任,中央文史研究館館員,第十屆全國政協委員,第十一、十二屆全國政協常委,著名劇作家、一級編劇。曾任國家京劇院院長,北京市文化局副局長。代表作品:京劇劇本《管仲拜相》《八珍湯》《仇女傳》《瀘水彝山》《圖蘭朵公主》,京劇藏戲《文成公主》,京劇電視藝術片《一捧雪》等。

古典哲學構成戲曲基本元素

老子《道德經》:“天得一以清,地得一以寧,神得一以靈,谷得一以盈;萬物得一以生,侯王得一以為天下貞,其致一也。”《呂氏春秋·大樂》載:“萬物所出,造于太一,化于陰陽。”世界是由金木水火土五種物質構成的,即“五行”。太極化陰陽的五行學說構成了中國古典哲學唯物主義的世界觀。陰陽以日夜輪換表示對立統一與矛盾相互轉化的辯證理論,五行以不同物質相生相克的相互關聯揭示了物質世界的構成和運動的特征。由太一化陰陽,即老子《道德經》所說,混沌的“一”生了陰陽的“二”,有了陰陽即可以二生三、三生萬物了。

黑格爾在《美學》中對中國的“太一”這樣表述:“太一既是這個,又是那個,又是其他一切事物,無處不在。如果要它顯現,就必須把個別特殊事物看作已被否定和消除了的。”

陰陽五行說對中國戲曲文化的形成和發展產生了很大影響。太一式的戲曲舞臺一直被視為“戲臺小天地”,戲曲的戲臺在演出時即是“已被否定和消除了的個別特殊事物”,也是作為囊括天地萬物的太一存在。

在戲曲舞臺上,“境隨象生,天馬行空”。一個演員用舞蹈能表現天女出入六合,在云端向人間散花的情境;夫妻二人在空曠的臺上就表現出上元節“東風夜放花千樹”、人擠人觀看花燈的熱鬧場面。在如同白晝一樣的舞臺上,兩個演員就可以表現出伸手不見五指的夜間摸黑打斗。

戲曲舞臺上的時間也“時隨意幻,彈指瞬間”。《夜奔》中林沖逃出草料廠夜奔梁山,在小廟的佛像前只困頓了不到5秒鐘就度過了一夜;《女起解》中崇公道押解蘇三從洪洞縣到太原幾百里路程,一段唱腔,20分鐘的工夫就到了;《沙家浜·智斗》中阿慶嫂與胡傳魁、刁德一三人瞬間同時的心理較量,卻可以使時間定格,分別展開心理陳述。

戲曲舞臺象征性的表演,“立象盡意,以一當十”。演員使用一支馬鞭可以代表人在騎馬,一支船槳可以表現在河里駕船,一個酒壺可以表現一場宴會,兩面畫有車輪的旗子可以代表乘車,四個舉著旌旗的演員能夠表現千軍萬馬。舞臺上最簡陋的一桌二椅只要變化擺放的方式,就可以表現公堂、內室、客廳、山坡、橋梁等許多場景。戲曲的這種象征寫意之美,正是借助于太一式舞臺得以隨意擴展。這正是源自道家“有無相生、虛實相生”(一生二,二生三,三生萬物)的哲學思想。

眾所周知,戲曲具有鮮明的節奏感。節奏是由人的呼吸掌控的。“呼吸”二字可以用來解析“陰陽”:一般來說,呼為陰,即弱;吸為陽,即強;節奏變化則是以演員和伴奏人員的呼吸為基礎。因此,戲曲節奏是由陽強和陰弱的變化編織而成。

可以說,“呼吸”或“陰陽”就是戲曲表演的“基本元素”。這個元素滲透在戲曲從編寫劇本到演員的唱、念、做、打,以及各種樂器伴奏和跌撲跟頭的要領之中。著名戲曲家翁偶虹先生認為:“戲曲全劇都必須統一于節奏之中,并不僅限于唱和念。編劇要想到全劇是一塊節奏布局的整板,從開場打通兒就有節奏,全劇的場與場之間節奏都要預先設計好。”中央戲劇學院祝肇年教授在講戲曲結構時說:“情節段落之間的關系,應是相反相成的,上下段相反又相幫。這不單是指營造舞臺氣氛的冷熱,還包括內容和情節安排。凡是文與武,悲與喜,貧與富,離與合,勝與敗,靜與動,多與少,莊與諧等都可以用冷熱概括,冷熱搭配和正反搭配,使情節在跳蕩的節奏中發展。”

陰陽元素的變化運用構成了有聲、有形、有色、有味、有情、有韻、豐富多彩的戲曲節奏和技巧、風格,戲曲構成的一切都離不開陰陽和呼吸的運用與調劑。以陰陽五行為理論基礎,形成了戲曲的象征寫意性和節奏鮮明性特征。

古典哲學五行學說的金木水火土,相互依存,相生相克。五行學說講的是物質的不可分割性,反對孤立靜止的形而上學。五行學說也深刻影響著中國戲曲的方方面面。如,戲曲音樂有宮商角徵羽,表演有手眼身法步,角色有生旦凈末丑,演唱有唇齒舌喉牙,服色有紅黃藍白黑,整體有編導演音美等等,都如五行一樣密不可分。因此,按文藝學的分類,戲曲屬于綜合藝術。戲曲從萌芽之時就蘊含了多種藝術基因,所以從漢朝“百戲”開始延展成得以千年活態傳承的國粹。

天人合一賦予戲曲哲學意味

“天人合一”的哲學思想在戲曲中顯現為“天地與我并生,萬物與我為一”(莊子)。這是一種遠早于歐洲中世紀的精神追求。

唐孟郊有詩:“天地入胸臆,吁嗟生風雷。文章得其微,物象由我裁。”戲曲就有“萬象我裁”的宇宙意識,人物形象是天人一色,物我一體,意與境渾。如,現代戲《沙家浜》中郭建光所唱“泰山頂上一青松”。傳統戲《文昭關》中伍子胥唱“我好比哀哀長空雁,我好比龍幼崽淺在沙灘,我好比魚兒吞了鉤線,我好比白浪中失舵舟船。”這類唱詞使用比興手法,形成了戲曲唱詞既典雅又通俗的特征,展現了主客體合而為一的意境。又如,戲曲表演中的云手、云步、山膀、探海、射燕、雙飛燕、鷂子翻身、金雞獨立、烏龍絞柱、跨虎、撲虎、蛇腰、猴提、臥魚、倒提柳、蘭花指等技巧;音樂和曲牌中的急急風、鳳點頭、水底魚、馬腿兒、浪頭、流水以及【風入松】【江兒水】【水仙子】【石榴花】【粉蝶兒】等都是取象于自然,提煉為具有標志性的藝術程式。

戲曲藝術的程式體現了天人一色、物我一體的理念。事實上,意與境渾的藝術形象、萬象我裁的宇宙意識還引導著廣泛的社會審美,形成了以美傳禮的文化傳統。正如《荀子·樂論》所言:“人不能不樂,樂則不能無形,形而不為道,則不能無亂。先王惡其亂也,故制《雅》《頌》之聲以道之,使其聲足以樂而不流,使其文足以辨而不諰,使其曲直、繁省、廉肉、節奏,足以感動人之善心,使其邪污之氣無由得接焉。”

《荀子·禮論》中說:“規矩誠設矣,則不可欺以方圓……規矩者,方圓之至。”戲曲的唱念做打都有規矩,都有講究,并合于禮法。“橫平豎直”“方圓棱角”“字正腔圓”“行肩跟背”“頭頂虛空”等等,包括戲臺上的舉手投足,強弱、快慢、輕重、動靜、急緩、松緊、繁簡、丑美、文野、雅俗、悲喜、哀樂、跌宕、曲折、突轉、變化都有一定的程式。戲曲程式是在傳統禮樂文化經典潛移默化的影響下,由藝術家在實踐中不斷積累形成。凡屬中華優秀傳統文化范疇無論中醫、國畫、書法、民樂、武術、建筑等都有程式可循,都是經過幾代,甚至幾十、上百代人的實踐積累形成的。有程式積累才能稱為“粹”或經典。

“外師造化,中得心源”。藝術的程式美取材于自然和生活,又隨著對美的追求與自然生活的變化而演進。中國戲曲劇種有300多個,雖然主要特征都可以用“以歌舞演故事”來概括,但風格特點以及美學追求又有所不同,即使同一劇種、同一行當的藝術家也會因自身的條件和藝術理想不同而形成不同的藝術風格和流派。這即是和而不同、多元共生。

戲曲中有很多情節都表現了“天人合一”的認知和理想。如《張協狀元》《清風亭》中雷神施威怒劈負心人;《御碑亭》里魁星暗助文雖欠佳卻知禮無邪的書生高中;《目連救母》既表現了鬼神代天懲惡,又褒獎了一心孝敬的目連。千百年來,戲曲引導著人們在看戲后產生向善心理,這就是所謂“借戲文制人欲”,使人欲在膨脹時不敢、不能、不想;引發內心自覺的良知,理性的克己自律、自我約束,在社會生活中自覺做有道德的人。

“天人合一”在傳統戲曲中還表現為神、佛、仙、鬼的人格化形象。鐘馗在做鬼后仍不忘生前有恩于他的杜生,親自為胞妹牽紅線,送嫁妝與恩人成就婚姻;李慧娘死后一改弱女子的懦弱,救助心儀的情人;白蛇在西湖雨中一見鐘情的不是家財豪富的高富帥,而是一個在藥店打工的窮伙計,她愛許仙“常把娘親念”和“自食其力不受人憐”的善良品格;《大鬧天宮》里孫悟空的神勇足以比肩佛羅倫薩的大衛、海神波塞冬和帶翅膀的天使。這些神佛仙道都反映了世人善良的意志、愿望與理想。

群體意識成為戲曲思想基礎

中國人歷代重視人際關系,重視今世人生,重視從歷史經驗的積累中尋覓對社會群體有規律性的哲學實用理性思維。

中國歷代主流社會都把維系宗族血緣關系為紐帶的群體意識作為思想基礎。老子在《道德經》中言“及吾無身,吾有何患”。在社會中,只有以無我的心態,向內用力構筑起“孝忠同義,家國同體,君父同構”等實用理性的思想體系,才能實現孔子“和”與“仁”的理想社會。公平與正義正是中國戲曲幾百年來所重點表現的主旋律。

孔夫子提出理想化的政治主張:“天下歸仁”。孟子則將孔子的思想具體化為:“仁之實,事親是也”,“始于事親,中于事君,終于立身”。孟子認為,孝道是一切道德行為的母體,忠君、尊上、敬長、從兄、愛眾都是由孝道派生出來。中國戲曲則是中國哲學實用理性通俗化、藝術化、形象化、最忠誠、最廣泛的傳播載體。

始于事親(孝)

孟子認為,達于仁必先始于孝親。明初南戲《殺狗勸夫》生動表現了疏不間親,重骨肉手足親情這一主題。“孫華、孫榮同胞兄弟父母雙亡。孫華受狐朋狗友離間,逐弟出門居破窯,其妻楊月貞勸阻不聽。妻思一計,買一狗殺之披以人衣,乘夜置于門口。孫華酒醉歸來以為死人,恐蒙殺人之嫌。尋往日酒肉朋友幫挪狗尸埋于郊外,友皆做故推托。妻語:外人薄情,何不托骨肉兄弟?孫榮聞言不記前怨,負狗埋之。孫華感手足之情,和睦如初。離間者反訴于官,言華殺人埋尸。孫妻至官,言明真相,孫榮被彰以‘悌’,得以勝訴。”悌是孝的延伸,使得代代君子效仿。

如今清明節之源起,即是春秋晉國時介子推功成隱退,背負母親躲避于綿山,晉文公感其德欲封賞,火燒綿山逼其下山,母子志堅俱焚于火中。晉文公設寒食節以祭介子推之孝。從《焚綿山》的唱詞中可見,無論何種戲曲,何種情節,孝道之情都會溶于其中。

孝父、孝兄、孝親是忠的基礎。有家才有國,家為國之細胞,家和國必興。《花木蘭》替父從軍,《荀灌娘》突圍救父,《楊家將》子繼父業捐軀沙場,妻承夫志一門忠烈。《岳母刺字》《洪母罵疇》《鞭打蘆花》《打金枝》《八珍湯》……從不同視角、不同層次、不同方式表現孝道這一主題的戲曲作品可謂是俯拾皆是。

中于事君(忠)

管子曰:“民為邦本,本固邦寧。”孟子認為:“民為重,社稷次之,君為輕。”唐人則認識到“水可載舟,亦可覆舟”。為君王者當施仁政。《貞觀盛世》表現了君明臣賢。魏征為國敢于冒死犯顏直諫,唐太宗為國可以從諫如流,二者相得益彰,同為盛世而奠基。《管仲拜相》描繪出史上佳話,公子小白不記管仲射鉤之仇,舉賢任能拜為首相,成就九合諸侯、一匡天下的霸業。古今多少戲曲作品都在傳頌著君明臣賢的美好故事,因為這種愿望實現是社會太平安定的重要保證。

古之君子把樹立“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”(張載)和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”(范仲淹)作為人生最高價值理念。天下為公、克己奉公、舍身報國是歷代仁人志士的初心使命。

戲曲中為保國抗敵而犧牲的楊家將、岳家軍、戚家軍的劇目何其多,又何其壯懷激烈。高寵、楊再興、湯懷等“生而何歡,死而何懼”的血性;陸登、周遇吉血染戰袍、一門忠烈、立尸不倒的偉岸;《海瑞罷官》耿介無私,鄒應龍怒《打嚴嵩》的智慧,《蘇武牧羊》的忠貞不移,韓玉娘不屈愛國的《生死恨》……

戲曲中“見危致命,見德思義”的角色成了歷代百姓效法的榜樣。關云長《千里走單騎》舍生取義,風蕭水寒易水邊荊軻赴秦,王佐為勸說陸文龍斷臂前往敵營。“士不可不弘毅”的藝術的典型已成為生活的楷模。梅蘭芳生前最后創作演出的《穆桂英掛帥》中的《捧印》一折唱道:“一家人聞邊報雄心振奮,穆桂英為保國再度出征。二十年拋甲胄未臨戰陣,難道說我無有為國為民一片忠心?我不掛帥誰掛帥,我不領兵誰領兵?叫侍兒快與我把戎裝整頓——”

終于立身(仁)

要做到孔子主張的“仁者愛人”,首先要做到克己修身。而“溫良恭儉讓”是克己修身的起跑線,也是事親、事君的基礎。管子講:“倉廩實而識禮節,衣食足而知榮辱。”只有做到禮義廉恥、知行合一,做到克己、自覺向內用力。

京劇《除三害》是一出教育失足青年的好戲,取材于《世說新語》。孤兒周處幼而失教,任性胡為,百姓把他和惡蛟、猛虎視為三害。在經人教育后激發了他的良知。京劇《鎖麟囊》通過薛湘靈頭場挑選妝奩時任性的生動鋪墊,啟發了她在命運跌宕后開悟的良知。

儒家通過禮樂致于“和”,順應天道。傳統戲曲中有許多表現因果報應的故事,意在勸導世人自律,將社會道德規范作為內在的自覺意志來實現,構筑全社會命運共同的和諧世界。

人為衣食生存是為原我,人為利益功祿是為自我,當社會人人達到無私為公、無我為眾、超我利他之時,便是天人合一、天下歸仁之日。

中國戲曲的童心精神

明人李贄《童心說》有言:“夫童心者,絕假純真,最初一念之本心也。若失卻童心,便失卻真心;失卻真心,便失卻真人。人而非真,全不復有初也。”中國戲曲的樂感文化精神正是源自李贄所言之童心。未加入世間繁雜污濁、混亂邪念的童心,才能真正認清“禍兮福之所伏”的矛盾轉化之道。真正愛眾知美的藝術家是能夠給予苦難者以希望勇氣的正能量。

當“四極廢、九州裂”的時候,有女媧來煉石補天;遇有“洪水淵藪”,有大禹來“息土填洪”;天旱禾焦,后羿能把毒日射下;刑天被殺,身首異處,仍要以乳為目,以臍為口,手舞干戚繼續戰斗;女娃精衛溺于東海,死后也要化為靈鳥,每天銜石不止,誓把大海填平;夸父為了追求光明被烈火燒死后還要化為鄧林為民造福。浪漫的哲學思想影響著戲曲展現面對苦難的樂觀態度,表現了人生厄運在運動中轉化的理想和愿望。始悲終歡的樂觀精神滲透在各個戲曲劇種之中,使得戲曲劇目的底色總是很亮,總能給人以慰藉和鼓舞。

竇娥蒙冤被斬,六月降雪,三年大旱。她父親做官回來看到楚州這種情況知道必有奇冤,經過復審,懲治了罪犯,為竇娥報了冤仇。《楊門女將》家中幾代從軍的男人都為國捐軀,女將們擦干眼淚,披堅執銳跨馬征西,反抗外族入侵,大獲全勝。《碧波仙子》中的鯉魚精因見相府全家人都嫌棄窮苦書生而生同情愛慕之心。最終為了愛情,寧愿放棄仙籍,揭下帶血的魚鱗,與所愛之人結為百年之好。《紅燈記》中三代人為了完成黨組織交付的重要任務,前仆后繼,終于將密電碼送上北山,呈送給游擊隊,光榮地完成了任務。

老子在《道德經》中言“圣人皆孩之”,是說圣人應視天下人皆似小孩一樣對待和保護,這與李贄“童心說”如出一轍,道出了絕假純真、愛眾平等之心。

荀子在《天論》里認為“天行有常,不為堯存,不為桀亡”,平等是天道,天道則出于真正的人性。史記《陳涉世家》中“王侯將相寧有種乎”的呼喊,成為各個時期底層社會傳播最廣泛的一句名言。各個戲曲劇種中表現平等主題的劇目非常普遍。

《紅鬃烈馬》是一出許多戲曲劇種都經常演出的保留劇目。其內容已無據可考,但在全國各地的戲臺上卻久演不衰,其原因就在于人們期盼社會凝固人際關系的變革,磚頭瓦片也能翻身的平等愿望。劇中富有叛逆精神的相府千金王寶釧在彩樓上拋球招婿,偏偏打中了乞丐薛平貴。薛平貴參軍被俘,18年后歸來當了皇帝,王寶釧癡心不改,在寒窯苦等平貴,最終做了皇后,夫妻雙雙都實現了人生的逆轉。這出戲雖不合于理卻合于情,但這類作品在戲曲史上是很多的,實際上都屬于滿足處在社會底層人期望改變命運的平等意識。

戲曲一如既往地表現優秀傳統文化,活態地保留傳承至今,其中包含了先賢的聰明智慧和深邃的哲學思想。

首先,中國戲曲從萌芽時就具有歌、舞、樂、雜耍、相撲、武術等悅人功能。以歌舞演故事,寓教于樂之中也是“圣人之所樂也”。其次,戲曲繼承了詩之六義,風雅頌的比興之法。以詠物抒情之筆,掩干預問政之意;以傳奇搜神之巧,行抨評時事之弊;以謳歌古圣之德,諫今世歸仁之方。最后,戲曲將古圣先賢的富國之策、安民之法、經濟之方、強兵之道、權衡之重、為政之要,溶入動之以情、曉之以理的歌舞形象,使資政、輔政、議政、助政之意,從生動鮮明的情節中自然而然地流露出來,毫無耳提面命的說教之嫌。

先師翁偶虹曾多次講:“編劇要存‘有我’又‘無我’的心態。”戲劇的屬性和功能表明了它的社會性和實踐性。戲曲的文學創作是帶有強烈主觀色彩的個體勞動,沒有創作主體對生活的深刻感觸和理解,就不可能產生有個性的“這一個”作品。這就是“有我”。但主觀上,個體的勞動又要贏得社會的認可,就要做到“無我”或曰“忘我”。這里的“無我”和“忘我”是指個人的功利。翁先生曾經送我一句終生受用的話,要“做成功者謀,莫做成功者望。”

因此,我多年來的體會是:“史遠而意近,象虛而情真,事俗而喻重,文簡而味濃。”( 來源:文藝報)