產業結構變遷、財政支出與減貧

張士云 蘇世興 佟大建

摘要:文章基于安徽省60個縣(市)2007—2019年面板數據,實證研究了產業結構變遷與財政支出對農民收入與相對貧困的影響及其在貧困縣和非貧困縣間的差異。研究表明:產業結構變遷有助于提高農民收入并減小相對貧困,其中,第二產業比重的上升對農民收入提高及相對貧困減小的作用大于第一產業和產業結構高級化;衛生健康支出能夠提高農民收入和減小相對貧困;對于貧困縣,第一產業和第二產業的發展均有助于提高農民收入并減小相對貧困,產業結構高級化能減小相對貧困,教育與交通運輸支出有助于提高農民收入和減小相對貧困,但社會保障支出降低了農民收入且擴大了相對貧困;對于非貧困縣,第二產業比重的上升對提高農民收入及減小相對貧困的作用大于第一產業和產業結構高級化,財政支出對提高農民收入和減小相對貧困無影響。

關鍵詞:產業結構變遷;財政支出;農民收入;相對貧困

中圖分類號:F062.9? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1001-862X(2021)06-0028-007

截至2020年底,中國全面消除了絕對貧困,提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標,為全球減貧事業和人類發展進步作出了重大貢獻。探究中國貧困治理的良好經驗對于在鄉村振興背景下接續推進貧困治理以及促進共同富裕具有重要意義。[1]中國的大規模減貧一方面歸功于經濟的持續高速增長,另一方面歸功于政府主導的扶貧戰略的實施。[2]經濟增長的速度取決于產業結構變遷的速度,產業結構變遷的速度越快,經濟增長的速度則越快;產業結構變遷在推動經濟增長的過程中通過二產、三產的發展拉動農業剩余勞動力的轉移就業、增加農民務工收入以及通過一產的發展析出農業剩余勞動力、提高農業經營效率增加經營性收入從而促進減貧。[3]在現行扶貧戰略實施中,財政支出安排是政府貧困治理的主要手段。教育、衛生健康、社會保障等社會性支出以及農林水事務、交通運輸等生產性支出能夠擴大基本公共服務和基礎設施的可獲性,并改善其供給質量和效率,低收入群體從中受益程度更高,因而財政支出的增加有助于減少絕對貧困并減少相對貧困。

在減少絕對貧困時期,中國反貧困工作的重心在貧困縣,非貧困縣的貧困問題受到一定的忽視,后減貧時代中國貧困治理的對象將從全國層面推進。與貧困縣相比,非貧困縣在經濟發展水平、產業結構變遷的速度以及財政支出安排上有所差異。在經濟發展水平及產業結構變遷速度上,非貧困縣經濟發展水平相對較高且產業結構變遷的速度相對較快;在財政支出安排上,貧困縣將更多財政支出用于生產建設以及教育支出。[4]上述特征可能會使得產業結構變遷與財政支出的減貧作用在貧困縣和非貧困縣存在差異。因此,本文研究旨在回答以下問題:產業結構變遷與財政支出對絕對貧困與相對貧困有何影響?其影響在貧困縣和非貧困縣是否存在差異?本研究擬采用安徽省數據對上述問題進行解答。

一、文獻綜述

改革開放以來,中國貧困人口數量及貧困發生率迅速下降,產業結構變遷對貧困的影響引起了學者的關注。農村產業結構轉型越快,農村減貧的速度也越快,從最初的解決溫飽問題到高值農業,產業結構轉型為農村勞動力創造了更多的就業機會,增加了農民收入,并減少了貧困人口。[5]在實證研究方面,學者們對具體某一產業發展減貧作用的大小存在一定的爭議,一些學者認為第一產業是促進減貧的主要力量。Ravallion(2007)利用1980—2001年中國各省貧困數據研究發現,農村經濟增長對減貧的作用超過城市經濟增長的作用,農業所起的作用超過第二產業或第三產業。[6]Montalvo and Ravallion(2010)研究了中國的經濟增長模式對貧困的影響,發現農業增長對中國減貧的重要性,與印度有很大差別,印度服務業的發展是減貧的重要力量。[7]單德朋(2012)利用2000—2010年西部省級面板數據研究了產業結構對貧困減緩的作用,發現第一產業和第三產業對貧困減緩的作用較大,第二產業的作用較小。[8]還有一些學者研究發現第一產業的發展對減貧的作用較小。鄭長德、陳田(2019)研究了中國經濟增長的產業構成對減貧的影響,發現第二產業和第三產業的發展對貧困發生率的影響大于第一產業。[9]王海平(2019)基于福建省2007—2016年面板數據,研究了產業結構對縣域農民收入的影響,發現縣域產業升級中第一產業比重提高對農民收入增長的影響不顯著,第二產業比重提高對農民收入具有顯著的負向影響,第三產業比重提高對農民收入具有顯著的正向影響。[10]

在當前政府主導的扶貧開發戰略背景下,財政支出是中國貧困治理的重要手段,一些學者分析了其對貧困的影響,但由于所用數據以及對貧困的衡量方式不同,因此并未得出一致的研究結論。關于財政支出對貧困發生率的影響,樊勝根(2002)等利用1970—1997年省級數據,用聯立方程模型估計了不同類型政府支出的效果,研究發現政府在農業研發、灌溉、教育和基礎設施領域的支出不僅推動了農業產出的增長,也降低了農村貧困發生率。[11]王娟、張克中(2012)利用1994—2004年中國省級面板數據,分析了各項公共支出的減貧效應,研究發現,社會救濟支出、基本建設支出和農業性公共支出均顯著降低了貧困發生率,但科教文衛支出對降低貧困發生率的影響不顯著。[12]關于財政支出對貧困強度的影響,徐愛燕、沈坤榮(2017)利用分省面板數據研究發現,支援農業生產、基本建設、教育經費、社會救助支出均有助于降低貧困強度,但科技三項經費支出對降低貧困強度的作用不顯著。[13]關于財政支出對農民收入的影響,羅東、矯健(2014)研究了財政支農支出對農民收入的關系,發現財政支農支出的各項組成部分均對農民收入有著正向影響,其中社會性支出關聯度較低,農業基礎設施支出有著持續性效應。[14]基本建設支出具有顯著的減貧效應,有學者認為隨著中國大規模絕對貧困的逐漸消除,基礎設施建設支出的減貧作用將逐漸減弱,教育、醫療衛生、社會保障等支出的減貧作用將逐漸增強并將成為可持續減貧的重要因素。[15]

相比上述文獻,本文可能的邊際貢獻主要在于:第一,實證分析產業結構變遷與財政支出對農民收入和相對貧困的影響。現有研究主要關注產業結構變遷和財政支出對農民收入和絕對貧困的影響,很少考慮二者對相對貧困的影響,本文對相對貧困的研究可為后減貧時代緩解相對貧困提供政策建議。第二,采用縣級面板數據對貧困縣和非貧困縣產業結構變遷與財政支出的減貧作用進行比較分析。既有文獻關于產業結構變遷和財政支出對貧困的影響研究多采用省級數據,且研究結論存在一定的爭議。中國當前的扶貧體制是“省負總責、市縣抓落實”,縣級政府在財政支出方面具有一定的自由裁量權,使得貧困縣和非貧困縣在財政支出結構安排上可能存在差異。此外,貧困縣與非貧困縣在產業結構變遷速度、貧困性質存在差異,這使得產業結構變遷對貧困縣和非貧困縣貧困的影響可能存在差異。因此,采用縣級面板數據針對貧困縣和非貧困縣產業結構變遷與財政支出的減貧作用進行比較分析,對于提高貧困治理政策的有效性具有一定的現實意義。

二、理論分析

雖然隨著產業結構的變遷農業產值所占比例不斷縮小,但大部分貧困人口在農村且收入來源以農業經營為主,因此農業發展越好,以農業為生的農村貧困人口越能夠從農業發展中獲利。[2]通過采用更加新穎實用的種養結構等方式實現第一產業內部結構的不斷優化,也有助于提高農民收入并減少相對貧困。第二產業一方面通過工業化增加了貧困農戶從事非農就業的機會,從而促進農民的工資性收入增加,另一方面通過農民在農業生產中更便捷地使用農藥和機械動力等效率更高的工業產品,從而釋放出更多的農村剩余勞動力達到減貧的效果。[16]更多的農產品加工行業進入農村,實現了農業產業鏈的延伸,加工后的農產品附加值更高、交易量更大,同時降低市場交易成本,有助于通過農業產業鏈延伸的增值收益提高農民收入并減少相對貧困。[17]產業結構高級化體現當前中國整體的產業結構由工業為主逐漸轉向服務業領跑的趨勢,在這一過程中,通過農業勞動力向生產率更高的部門轉移,有助于提高農民收入并減少相對貧困。[18]

財政支出主要有農林水事務、衛生健康、教育、社會保障和交通運輸五類。農林水事務支出通過農業部門指導農民發展種養業以及農業生產補貼等政策減輕農民的生產成本,從而提高農民收入并減少相對貧困。衛生健康支出的增加可以通過政府醫療保障和兜底保障以及改善衛生健康供給質量的方式降低低收入群體的醫療負擔,減少因病致貧的可能性,提高其身體健康狀況,進而提高勞動生產率促進收入增長以及減少相對貧困。教育支出可以通過擴大義務教育的普及率、改善貧困人口自身的素質以及減輕貧困家庭子女上學方面的支出負擔,從而降低貧困家庭的支出壓力,進而促進其收入增加以及減少相對貧困。社會保障支出通過社會保險、社會救助、社會福利等政府手段調節收入分配關系,提升低收入群體應對風險的能力,從而緩解相對貧困。交通運輸支出可以加快人力資源、資金技術、物流等一系列生產要素的流動,成為當地與周邊城市聯系的紐帶,帶動當地產業發展,進而促進居民收入增長以及相對貧困的減少。[19]

長期以來,受經濟、社會、歷史、自然、地理等方面因素的影響,貧困縣與非貧困縣在貧困性質、產業結構變遷的速度與財政支出結構安排上有所差異。在貧困性質方面,貧困縣的農民更依賴于農業生產經營性收入且總體收入水平較低,非貧困縣的農民收入來源相對多樣化且總體收入水平較高。在產業結構變遷的速度與財政支出結構安排方面,在經濟發展水平及產業結構變遷速度上,非貧困縣經濟發展水平相對較高,且其更早進入到第二產業和第三產業快速發展為表現形式的產業結構變遷,這一產業結構變遷引起就業結構的快速調整。因此,產業結構變遷對非貧困縣農民收入增長和相對貧困減少的作用可能會較大;另一方面,在財政支出安排上,由于貧困縣在教育、衛生健康、社會保障等基本公共服務方面面臨的短板相對更為嚴重,這使得相對于非貧困縣,貧困縣財政支出對農民收入增長和相對貧困減少的作用可能會較大。

基于以上論述提出以下假說。

假說1:產業結構變遷與財政支出有助于增加農民收入并減少相對貧困。

假說2:產業結構變遷與財政支出增加農民收入、減少相對貧困的作用在貧困縣和非貧困縣有差異。

三、實證模型、變量及數據

(一)模型設定

1.產業結構變遷和財政支出對農民收入的影響。具體模型表達式如下:

lnincomeit=β0+β1instruit+β2lnfiscalit+λlnZit+δi+φt+μit(1)

(1)式中,i表示縣;t表示年份;lnincomeit表示農民收入,取對數;instruit表示產業結構變遷,lnfiscalit表示財政支出;Zit為影響農民收入的控制變量;δi為縣固定效應;φt為年份固定效應;β1、β2和λ為待估參數;β0為常數項;μit為隨機誤差項。

2.產業結構變遷與財政支出對相對貧困的影響。具體模型表達式如下:

rpit=β0+β1instruit+β2lnfiscalit+λlnZit+δi+φt+μit(2)

(2)式中,rpit代表相對貧困,其余項含義與(1)式相同。

(二)變量描述

1.被解釋變量

被解釋變量選擇農民收入與相對貧困。農民收入以縣域當年農村居民人均可支配收入衡量;參考李永友、沈坤榮(2007)對相對貧困的測度,相對貧困以國家統計局發布的農村居民收入按五等份分組中高收入戶與各縣農民人均可支配收入的比值衡量,該比值越高則表明該縣相對貧困程度越高。[20]

2.解釋變量

解釋變量選擇產業結構變遷與財政支出。產業結構變遷表現為產業結構由低級向高級演進,選擇第一產業發展水平即縣域當年第一產業增加值占該縣GDP的比值、第二產業發展水平即縣域當年第二產業增加值占該縣GDP的比值以及產業結構高級化即第三產業增加值與第二產業增加值的比值衡量。

財政支出選擇經濟性支出的農林水事務和交通運輸支出以及社會性支出的教育、衛生健康和社會保障支出衡量。

3.控制變量

參考既有相關文獻,控制變量選取經濟增長、城市化率、人均耕地面積作為控制變量。經濟增長有助于加快農村轉型提高農業勞動生產率[5],用各縣域的人均生產總值衡量。城市化通過促進大量農村勞動力進城務工增加更多的就業機會對農民收入產生影響[21],用各縣域城鎮人口占常住人口的比值衡量。人均耕地面積反應了農民的資源稟賦,其對農民經營性收入具有重要影響,用縣域耕地面積與常住人口的比值衡量。

(三)數據說明

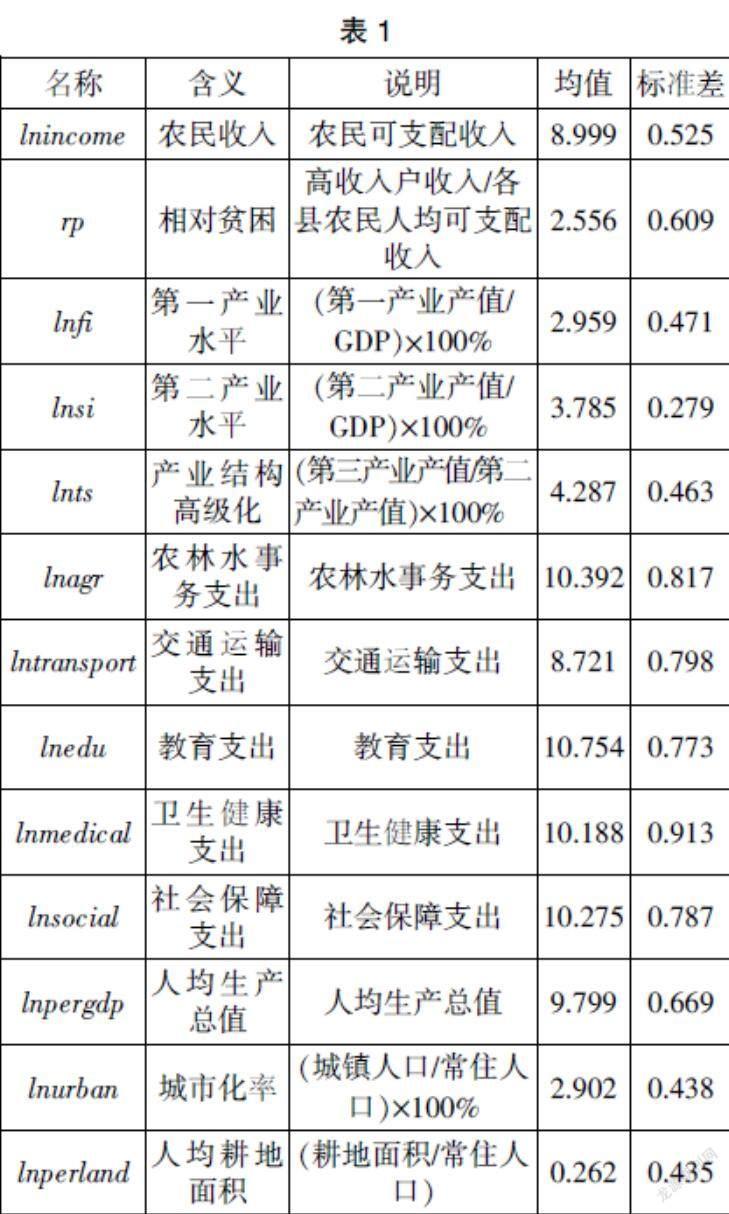

本文采用安徽省縣級面板數據進行實證研究。安徽省共有19個國家扶貧開發重點縣,分別分布于經濟發展水平存在差異的皖南、皖中和皖北,且其中12個國家扶貧開發重點縣位于大別山集中連片特困地區。農民可支配收入、生產總值,人均耕地面積、一二三產業產值、人均生產總值、農林水事務支出、衛生健康支出、社會保障支出、教育支出等數據來自2008—2020年《安徽統計年鑒》《中國縣域統計年鑒》,農村居民高收入戶收入數據來自國家統計局,除了相對貧困,本文對其他變量均取了對數。通過stata14軟件的處理,各變量的描述性統計見表1所示。

四、實證結果與分析

(一)總體樣本回歸結果及分析

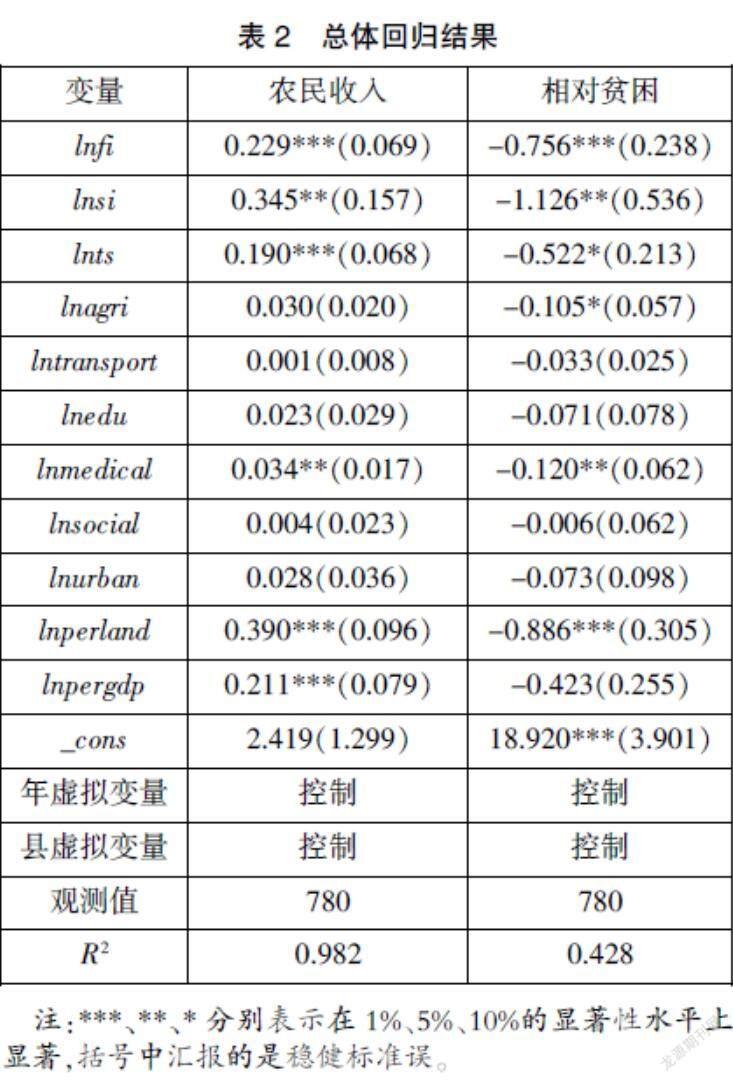

首先通過Hausman檢驗對模型進行篩選,確定使用固定效應模型還是隨機效應模型。結果顯示p值為0.001,拒絕使用隨機效應模型,采用固定效應模型。根據表2的回歸結果,第一產業、第二產業發展水平和產業結構高級化對農民收入均具有顯著正向影響,這表明三者發展對農民收入增加均具有顯著的促進作用,但第二產業發揮的作用大于第一產業和產業結構高級化。可能的原因是,第一產業通過自身內部結構不斷完善、優化種養結構和農業資源的充分利用促進農民收入的增長;產業結構高級化通過新興行業發展、提高資源利用效率,從而促進農民的就業,增加農民的收入。第二產業不僅可通過高效的新型農機化技術以及高附加值的產品促進農民收入增長從而減少貧困,而且縣域中以勞動密集型產業為主,農村剩余勞動力多且大部分為低學歷和低技能的貧困人口,第二產業的發展能夠有效吸納農村剩余勞動力進而提高其收入水平。

財政支出方面,衛生健康支出對農民收入具有顯著正向影響,這表明加大公共衛生服務經費和公費醫療經費的支出,使農村居民的健康得到保障從而間接增加農民收入。教育、農林水事務、社會保障、交通運輸四項財政支出回歸系數均為正,但不顯著,這表明上述財政支出對增加農民收入具有一定的促進作用,但影響有限,可能的原因是其在現實中的使用效率偏低所致。在控制變量的回歸結果中,人均生產總值和人均耕地面積對農民收入具有顯著正向影響,這表明經濟增長的涓滴效應和農業經營性收入對增加農民收入具有一定的促進作用。

相對貧困的回歸結果如下,對于產業結構變遷,第一產業、第二產業發展水平和產業結構高級化對相對貧困均具有顯著負向影響,這表明三者發展有效減少了相對貧困。其中,第二產業對減少相對貧困的作用大于第一產業和產業結構高級化,這表明第二產業的發展帶動農產品加工、機械化生產更有助于促進相對貧困減少;第一產業通過農業資源的合理分配與利用有效緩解了相對貧困;產業結構高級化創造了更多的就業機會從而促進相對貧困減少。財政支出中,衛生健康支出和農林水事務支出都有助于減少相對貧困,交通運輸、教育、社會保障支出對于緩解農民相對貧困起著負向影響效應,但影響有限。控制變量中人均耕地面積對相對貧困的影響為負值且顯著,這表明農民擁有的耕地面積越大越有助于減少相對貧困。

(二)貧困縣與非貧困縣的比較分析

為了進一步分析產業結構變遷與財政支出對于農民收入和相對貧困的影響在貧困縣與非貧困是否存在差異,本文進行分樣本回歸,回歸結果見表3所列。

產業結構變遷對農民收入的影響。貧困縣中,第一產業和第二產業對農民收入都具有顯著正向影響,而產業結構高級化回歸系數為正但不顯著,這表明貧困縣中更多通過農業發展和新穎的農業模式以及結合第二產業對農產品初加工促進農民收入增長。非貧困縣中,第一產業水平、第二產業水平、產業結構高級化系數均為正且都顯著,這表明三者的發展均給非貧困縣農民帶來更多的收益。

財政支出對農民收入的影響,貧困縣中,交通運輸支出和教育支出對農民收入有顯著的正向影響,這表明貧困縣交通運輸的優化有助于農產品的輸出和外部優質資源的流入,從而增加農民收入,教育支出緩解了農村家庭子女教育費用支出,從而間接增加農民可支配收入。而社會保障支出對農民收入有負向影響,可能的原因是分配的不均勻,使貧困地區人口得到的社會保障較少。非貧困縣財政支出對農民收入的影響的系數不顯著且部分系數為負,這表明非貧困縣財政支出對農民收入的影響不明顯。控制變量的回歸結果表明,貧困縣城鎮化水平系數為負,可能的原因是貧困縣城市化水平的提高主要是土地城鎮化所驅動,土地城鎮化降低了農民可利用的耕地數量,進而降低了農民的農業經營收入。非貧困縣中,人均耕地面積和人均生產總值的提高對農民收入的增長都有顯著的效果。

產業結構變遷對相對貧困的影響,對于貧困縣和非貧困縣,第二產業水平的提高對減少相對貧困的作用均大于第一產業和產業結構高級化。財政支出對相對貧困的影響在貧困縣和非貧困縣不同。對于貧困縣,交通運輸支出和教育支出通過促進整個縣的經濟發展帶動農民收入增加、降低貧困戶的教育費用負擔和促進受教育者自身的素質來減少相對貧困;社會保障支出回歸系數為正,可能的原因是在城鄉分割的再分配制度下,社會保障支出擴大了居民收入差距從而促進相對貧困的增加。[22]對于非貧困縣,財政支出對相對貧困的影響均不顯著。控制變量的回歸結果,貧困縣城鎮化水平的提高增加了相對貧困,非貧困縣人均生產總值和人均耕地面積越高,減少相對貧困的效果越顯著。

五、結論與政策啟示

本文利用安徽省60個縣(市)2007—2019年面板數據,從農民收入增長與相對貧困減少的雙重視角研究了產業結構變遷與財政支出的減貧效應及其效應在貧困縣和非貧困縣間的差異。結果表明:(1)產業結構變遷有助于提高農民收入并減少相對貧困,第二產業比重上升對農民收入提高及相對貧困減少的作用大于第一產業和產業結構高級化;衛生健康支出能提高農民收入和減少相對貧困。(2)對于貧困縣,產業結構高級化能減少相對貧困,第一產業和第二產業比重上升有助于提高農民收入并減少相對貧困,教育與交通運輸支出均有助于提高農民收入且教育與交通運輸支出有助于減少相對貧困,但社會保障支出降低了農民收入且擴大了相對貧困。(3)對于非貧困縣,第一產業、第二產業比重上升以及產業結構高級化有助于提高農民收入并減少相對貧困,但第二產業比重上升的作用相對較大;財政支出對提高農民收入和減少相對貧困無影響。

為在鄉村振興背景下接續推進貧困治理以及促進共同富裕,本文提出以下政策啟示:

(一)推進農業高質量發展。以提升在高水平開放背景下農業質量效益和競爭力為目標,強化農業科技創新,加快建立新型農業支持保護政策體系,大力培育發展家庭農場、合作社、龍頭企業、社會化服務組織和農業產業化聯合體,加快建立多層次的農作物保險體系,不斷推進農業高質量發展,繼續發揮農業發展的減貧效應。

(二)加快產業結構變遷的速度。無論是已脫貧的縣還是非貧困縣,產業結構變遷均有助于提高農民收入和減少相對貧困,因此,應充分發揮政府和市場的作用,通過一二三產業融合發展體系的構建,加快產業結構變遷的速度。其中,農業三產融合的根本是要發揮市場對資源的配置作用,政府的主要作用是引導、支持和推動,通過推進農業的三產融合發展加快產業結構變遷,不斷延長產業鏈和提升產業的價值鏈,進而推動減貧。

(三)加大基本財政支出規模及提高財政支出效率。盡管非貧困縣財政支出未顯著提高農民收入和減少相對貧困,但從減少相對貧困和促進共同富裕的角度看,加大教育、衛生健康、社會保障等財政支出為居民提供基本公共服務,從而推進低收入群體人力資本的長期改善進而提高低收入群體的社會流動性是必要的,但應注重提高財政支出的使用效率且財政支出規模應與今后經濟社會發展階段相匹配,避免過高比例財政支出引起福利陷阱。

(四)加快推進城鄉融合發展。推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,促進縣域內基本公共服務常住人口全覆蓋,依法維護進城落戶農民承包地、宅基地、集體資產等權益,支持探索農村“三權”依法自愿有償退出機制,促進縣域內人口和產業的空間集聚,加快推進城鄉融合發展,推進持續減貧。

參考文獻:

[1]王靈桂.實現共同富裕:新發展階段的嶄新目標[J]. 江淮論壇,2021,(4):5-10.

[2]陳健.中國共產黨領導貧困治理的百年歷程與世界貢獻[J]. 江淮論壇,2021,(3):19-26.

[3]程莉.產業結構的合理化、高級化會否縮小城鄉收入差距——基于1985—2011年中國省級面板數據的經驗分析[J].現代財經(天津財經大學學報),2014,34(11):82-92.

[4]毛捷,汪德華,白重恩.扶貧與地方政府公共支出——基于“八七扶貧攻堅計劃”的經驗研究[J].經濟學(季刊),2012,11(4):1365-1388.

[5]黃季焜.鄉村振興:農村轉型、結構轉型和政府職能[J].農業經濟問題,2020,(1):4-16.

[6]Ravallion M,Chen S. China’s(Uneven) Progress Against Poverty[J]. Journal of Development Economics,2007,82(1):1-42.

[7]Montalvo J G,Ravallion M. The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China[J]. Journal of Comparative Economics,2010,38(1):2-16.

[8]單德朋.產業結構、勞動密集度與西部地區貧困減緩——基于動態面板系統廣義距方法的分析[J].中南財經政法大學學報,2012,(6):106-112.

[9]鄭長德,陳田.經濟增長、產業結構變遷與貧困治理[J].西南民族大學學報(人文社科版),2019,40(6):113-121.

[10]王海平,周江梅,林國華,陳志峰.產業升級、農業結構調整與縣域農民收入——基于福建省58個縣域面板數據的研究[J].華東經濟管理,2019,33(8):23-28.

[11]樊勝根,張林秀,張曉波.中國農村公共投資在農村經濟增長和反貧困中的作用[J].華南農業大學學報(社會科學版),2002,(1):1-13.

[12]王娟,張克中.公共支出結構與農村減貧——基于省級面板數據的證據[J].中國農村經濟,2012,(1):31-42.

[13]徐愛燕,沈坤榮.財政支出減貧的收入效應——基于中國農村地區的分析[J].財經科學,2017,(1):116-122.

[14]羅東,矯健.國家財政支農資金對農民收入影響實證研究[J].農業經濟問題,2014,35(12):48-53.

[15]呂煒,劉暢.中國農村公共投資、社會性支出與貧困問題研究[J].財貿經濟,2008,(5):61-69,128-129.

[16]章元,許慶,鄔璟璟.一個農業人口大國的工業化之路:中國降低農村貧困的經驗[J].經濟研究,2012,47(11):76-87.

[17]王麗納,李玉山.農村一二三產業融合發展對農民收入的影響及其區域異質性分析[J].改革,2019,(12):104-114.

[18]譚昶,吳海濤,黃大湖.產業結構、空間溢出與農村減貧[J].華中農業大學學報(社會科學版),2019,(2):8-17,163.

[19]李慧玲,徐妍.交通基礎設施、產業結構與減貧效應研究——基于面板VAR模型[J].技術經濟與管理研究,2016,(8):25-30.

[20]李永友,沈坤榮. 財政支出結構、相對貧困與經濟增長[J]. 管理世界,2007,(11):14-26.

[21]黃祖梅.農業現代化、城鎮化和農民收入增長關系實證研究[J].統計與決策,2016,(20):106-109.

[22]田衛民.轉移性收入在居民收入分配中的作用——中國居民收入分配中的逆向調節機制[J].暨南學報(哲學社會科學版),2015,37(2):92-101.

(責任編輯 吳曉妹)