“互聯網+”時代高職院校陶藝專業創新教學設計案例研究

——以無錫工藝職業技術學院《陶瓷造型設計》課程為例

何皎月

(無錫工藝職業技術學院,宜興 214206)

信息化時代的到來改變了生活中的方方面面,“互聯網+”應運而生。自2015年起,它首次出現在政府工作報告中,并隨著人們生活方式的改變不斷升級迭代。簡單地說,“互聯網+”是“互聯網+各個傳統行業”,再深度一點,以教育為例,是利用信息技術和互聯網平臺推動教育創新發展。2019年國務院發布的《國家職業教育改革實施方案》更加清晰地指出“適應‘互聯網+職業教育’發展需求,運用現代信息技術改進教學方式方法,推進虛擬工廠等網絡學習空間建設和普遍應用。”“互聯網+”時代,智能環境不僅改變了人們的生活方式,也改變了教與學的方式。在新技術的沖擊下,對高職院校的教學教法創新提出新的要求。

面對“互聯網+”的新時代環境,《陶瓷造型設計》課程改變傳統教學手段,采取“線上線下”的混合教學模式,利用職教云、微信、騰訊會議、Artvr等網絡平臺作為強大的資源支撐,設計多元化的教學策略。根據學生的實際情況,制作設計符合他們的教學方案,提升他們學習的積極性和主動性。

1 課程情況概述

《陶瓷造型設計》是高等職業技術院校陶瓷設計與工藝專業的一門專業方向課程,它的任務是通過學習陶瓷造型設計的基礎知識,使學生掌握陶瓷造型設計、模具制作、成型工藝、施釉燒成等的基本方法。根據市場需求,結合現代設計理念,設計制作出符合陶瓷工藝制作要求的、新穎的陶瓷作品,為后續的綜合設計制作、畢業設計等課程打下堅實的基礎。課程使用的教材選自全國輕工職業教育規劃教材(自編教材)《陶瓷造型》,符合本專業的需求,具有較強的代表性。同時,為了深化教學內容,構建強有力的課程內容體系,使用楊永善先生著的《陶瓷造型藝術》作為輔助教材,并根據學生的實際情況對課程進行重構設計。遵循陶瓷藝術設計的規律,以及陶瓷造型設計制作職業崗位能力的實際要求確定2個階段:日用陶瓷造型設計、陳設陶瓷造型設計。主要教學目標如下:

(1)知識目標:學生理解什么是陶瓷造型,認識造型形式的語言特點,掌握陶瓷造型設計的基礎理論知識。

(2)素質目標:學生具有一定的空間思維能力,有良好的人文素養和正確的價值觀,能夠繼承和發展中華傳統文化。

(3)技能目標:掌握陶瓷造型設計圖紙繪制到制作成型的完整流程,提高陶瓷造型方面的創新意識和設計能力,培養具有工匠精神的高質量陶瓷技能人才。

教學對象是大一下半學期的高職學生,他們進入大學不久,對各種各樣的事物充滿好奇,積極而有上進心。作為00后,他們喜歡新潮的東西,對手機的依賴性較高,自制能力相對較差。學生的學習積極性和主動性不夠強,團隊合作意識較為薄弱。根據以上情況,將《素描》、《速寫》、《構成》、《陶瓷藝術鑒賞》等前續課程學習的知識轉變為課程所需知識,發掘優秀案例設計拓展學生的視野,并在課程設置中利用三維軟件輔助課程,使得其和后續課程有機接軌。教師使用多元化信息手段,精準抓住學生特色,進行相應的教學設計,借助各類資源平臺和信息化手段調動學生的學習積極性和主動性。此外,課程還借助企業的力量共同制定教學方案,采取項目式教學,主要分為兩個項目,項目一:日用陶瓷造型設計和項目;二:陳設陶瓷造型設計。每個項目分別對應相應的模塊,每個模塊細分具體的任務(見圖1)。一個項目貫穿課程始終,以教師創作作品為主,從構思、設計繪圖、制作母模、翻制模型、注漿、燒制,構成一個完整的工藝流程來展開教學。學生在教師、企業、網絡資源平臺三方協助下,通過完整工藝的學習,提升陶瓷造型創新設計的能力。

2 教學設計與實施

2.1 “線上線下”的混合教學模式

職教云平臺、微信、Artvr、騰訊會議等線上平臺和傳統的課堂形成“線上線下”的混合教學模式。課前,教師在職教云平臺發布學習任務,學生接受任務并完成、上傳;課中,線上平臺進入課堂,有效幫助傳統課堂進行創新教學,推進教學有序進行;課后,教師在職教云發布新的任務,為學生的作業進行星級打分。線上的教學平臺和線下的傳統課程相輔相成,開啟教學新模式。

“線上”教學環節,教師與學生互動性更強,學生的學習環境氛圍相對輕松,自主發揮的空間更大。職教云、Artvr等網絡資源平臺可以提供大量好的學習資源,使得學生的自主學習率提高。通過云學習的形式,學生可以換個視角拓展學習,學習的內容也更具針對性和專業性。“線上”的環節使得課堂打破了傳統的教學模式,教學更具趣味性。

2.2 多樣化的教學策略

采取多樣化的教學策略豐富課程內容,調動學生學習的主動性。一個項目貫穿始終,實現從做中學,從學中做;教師自制小游戲,激發學生學習興趣,在游戲中學習;多種教學方法穿插進行,引導學生完成設計并制作;網上云展廳,學生開展自由觀展模式,以多維度視角進行學習;校企合作,實時連線行業、企業專家進行指導講授等。

2.3 具體實施過程

課程采取項目式教學,分為兩大項目,每一個項目由模塊組成,每一個模塊分別都有不同的任務,這些任務圍繞項目展開,最后完成從設計圖稿到制作的整個工藝流程。每個任務設計框架大致相同,內容根據項目要求予以變化,具體的實施過程以項目一日用陶瓷造型設計模塊一造型設計及繪圖中的任務四日用陶瓷主體造型設計圖繪制為例(見圖2)。本次課教學為2學時,分為課前、課中、課后三大環節,具體如下:

圖2

(1)課前準備

課前,教師在職教云發布學習任務。學生接受任務,進入網上云展廳(Artvr)自主觀展,選擇喜歡的茶具上傳平臺。

(2)課中實施

環節一:視頻導入,根據學生上傳在職教云的茶具結合本次課程內容進入云展廳觀展,選擇優秀茶具設計案例視頻播放。

環節二:案例直擊,分析直線型茶具和曲線型茶具,引出本課重點:C形線在陶瓷設計中的應用。

環節三:虛擬拉坯,學生參與Pottery2游戲體驗拉坯,模擬案例中壺身的形態,并上傳微信群進行實時比拼。

環節四:示范演示,教師使用奧威亞錄播視頻進行示范演示,同時使用3Dmax攝像功能進行不同視角拍攝,讓學生清晰直觀地學習繪圖的步驟和要點。

環節五:繪制訓練,學生練習并實時上傳職教云。

環節六:回顧總結,教師分析總結,并附犀牛建模視頻還原設計路徑。(3)課后拓展

在網上云展廳(Artvr)選擇喜歡的茶具進行主體的繪制,并把作業上傳至職教云。教師提出修改意見、打分,形成學生學習效果的星級分布圖。

2.4 校企合作,協同教學

注重對學生專業技能的培養,以校企合作的形式制定適合學生學習的教學方法。課中,連線行業專家進行遠程講解和指導,和學生進行互動,促進學生學習的積極性。校企合作的形式可以幫助學生展望行業前景,認識市場需求,和他們未來的就業方向有效接軌。

2.5 多元化教學評價體系

課程主要圍繞學生的作品進行評價,評價將綜合兩個方面的標準:學生操作技能的熟練程度和規范程度,學生作品的美學水平。評價將結合過程性評價和總結性評價來進行,主要采用學生自評、展評、教師評價的方式進行。展評是根據工藝類專業的特殊性進行的創新性設計,通過展評能體現對多元藝術評價標準的綜合。

3 教學特色與創新

3.1 “沉浸式”觀展模式

課前預習和課后拓展中,教師充分利用網上資源平臺,借助Artvr(藝維云展)網上虛擬觀展平臺為學生開啟“沉浸式”觀展模式(見圖3)。學生通過“沉浸式”觀展欣賞不同美術館、博物館、畫廊、高校等各類機構的作品展,拓展學生的視野,提升學生的審美水平。同時,學生可以在虛擬觀展中進行資料搜集,根據自己的喜好選擇適合本課的陶瓷造型作為藍本進行臨摹制作,有助于提升他們的造型能力。

圖3 Artvr藝維云展覽

線上觀展模式的開啟使得學生足不出戶就可以欣賞到各類頂尖的陶瓷造型設計,形式新穎、吸引力強,學生還可以按照個人喜好進行展覽的選擇,作品一般會附詳細的介紹,內容豐富、簡單易懂。

課程后期,教師將借助此平臺進行學生創作的作業云展覽,以定期和不定期兩種形式開設、共享學生優秀的陶瓷造型設計,形成教師、學生、觀者等多方線上互動。

3.2 “植入式”游戲體驗

根據學生喜歡玩游戲的學情特點,針對學生的興趣愛好,設計符合陶瓷造型設計課程的相關小游戲。教師在微信小游戲程序設計制作簡單的、適合本門課程相關的消消看、圖片找茬等游戲。經典陶瓷器皿造型設計成游戲圖標、教學案例設計成找茬游戲,并設分值和排行榜,以“植入式”游戲體驗的形式把游戲引入課堂,調動學生的學習興趣,增強學習的趣味性。Pottery、Pottery2、陶藝體驗等多款游戲APP也非常適合陶藝專業使用。經過學校多位陶瓷專業教師的測評,課程最終選擇Pottery2模擬拉坯游戲作為輔助手段帶入課堂,鼓勵學生通過虛擬拉坯來模擬體驗陶瓷造型成型,快速幫助學生進入學習情境,提高學習效率。“植入式”游戲體驗是教學中的一大亮點,有效拉近學生和教師之間的距離,讓課程更符合當代大學生的興趣愛好(見圖4)。

圖4 Pottery2虛擬拉坯

3.3 三維輔助軟件的介入

整門課程中,教師有效利用三維軟件進行輔助設計,加深學生對陶瓷造型設計的理解,提升學生的空間想象能力。教師以建模動畫的形式模擬還原設計路徑,讓學生直觀地學習陶瓷造型從設計圖到成品的過程,強調空間造型能力對陶瓷造型設計的重要作用。三維輔助軟件的介入課程,以形象生動的形式豐富繪圖、模具制作、成型等多個課程模塊,三維輔助軟件不僅使得課程多元化,還把知識輻射到對接的后續課程,如3DMAX、Rhino等(見圖5)。

圖5 Rhino犀牛建模效果圖

3.4 行業專家在線指導

教育部出臺的《職教二十一條》、《現代職業教育體系規劃建設》、《職業學校校企合作促進辦法》等文件都對校企合作育人提出了相關要求。根據專業培養目標和定位,按照職業崗位能力需求和工作任務,校企合作圍繞專業特色和要求確立課程體系。作為其中的一門專業課程,在教學過程中重視企業的地位,邀請企業參與到課程中。教師現場連線行業專家,邀請專家進行在線指導,和學生互動交流。專家的指導意見可以幫助學生尋找不足,了解陶瓷行業對陶瓷造型設計的要求,提升學生對工藝的理解,使他們逐漸成為陶瓷行業“絕技、絕藝、創意型”的高技能人才。

4 教學成效與反思

4.1 教學成果

(1)激發學生學習興趣,學習成果顯著提高

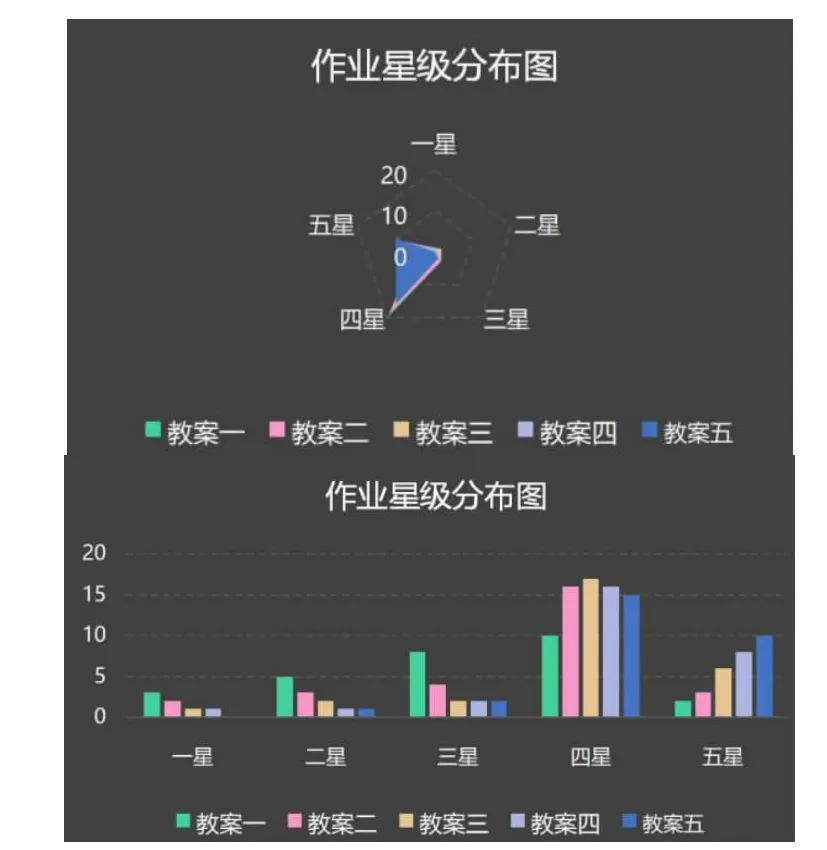

教師在職教云平臺對學生作業進行星級打分,并繪制成圖表進行具體的學習成果分析(見圖6)。根據他們的成績星級分布圖來看,學生的成績有了很大的進步,從最初的成績比較平均,星級三四級人數較多,五星極少,轉變為星級四五級人數較多,獲得五星的同學人數有了大幅度增長。

圖6 作業星級分布圖

學生作業呈現效果好,完成了日用陶瓷造型設計和陳設陶瓷造型設計兩個項目的作業,作業成果豐碩。通過T臺走秀的形式對本次課程進行分享展示,學生對自己的作業效果滿意,并和教師分享學習感受,對陶瓷造型設計這門課程從最初的陌生轉為喜愛,學習效果顯著提高。

(2)學習成果輻射范圍廣,學生學習主動性明顯增強

課程已經結束,但是學生的學習成果輻射范圍廣,對后續的課程和比賽都產生了較大的影響。參與本門課程學習的同學有利用已學知識積極主動參與全國技能大賽陶瓷器型設計項目,并獲得一等獎1名,二等獎1名,三等獎2名的優秀成績。從課程到比賽,學生活學活用,學習由被動逐漸轉為主動,為他們后續的就業發展打好堅實的基礎(見圖7)。

圖7 學生參加第六屆全國職業院校陶瓷專業學生技能競賽現場圖

(3)信息化資源整合利用,教師個人能力顯著提升

就教師個人而言,意識到信息化資源在教學中的重要性,開始注重線上線下的混合式教學,轉變單一教學模式到多元教學模式,教師教學能力得以提升。在課程進行的過程中,教師發掘各類信息化資源,緊跟時代步伐,視野拓展,使得教學朝多元化方向發展,和學生的互動更為密切,整體教學能力全面發展。

4.2 改進措施

《陶瓷造型設計》課程的項目中,茶具設計或陳設器皿設計的一些細節需要更新完善,要考慮到學生實際的學情和動手能力,對茶具的細節需要再把握。利用輔助軟件進行案例設計時,要盡可能地趣味化,引起學生的好奇,把枯燥的知識點轉化為具有趣味性的知識點。

教師課后需要在網絡平臺繼續和學生加強溝通交流,及時補充和分享一些優秀案例,特別是一些企業的日用瓷器設計,讓教學和實踐充分結合,培養具有工匠精神的高技藝人才。

針對與后期課程接軌的問題,補充一些案例來提升他們對陶瓷設計的感知能力。職業類院校學生的創新能力偏弱,課程實施過程中還需要多鍛煉他們的空間想象力,加強他們的創新思維。

5 結 論

“互聯網+教育”是信息技術與教育的深度融合,以現代信息技術為媒介,創新教學設計路徑,改進教學方式方法,推動“絕技、絕藝、創意型”高質量人才的培養。“線上線下”的混合教學模式,巧妙借助網絡資源平臺,使得學生在學習的過程中自由發揮的空間更大。“植入式”的游戲體驗增加了課程的趣味性,也可以使學生以另一個視角直觀地了解陶瓷造型。在“互聯網+”的大環境下,信息化手段介入教學,開辟了教與學的新方式。新的資源平臺也帶來更多潛在的可能性,學生的興趣得到激發,能力也有新的拓展。“互聯網+教育”是未來教育的新形態,延展教學設計新思路,將知識以新的形式傳播,讓課堂更活化。