重大突發公共衛生事件下組織韌性影響因素研究

——基于多案例研究

王杉杉 茍凱歌

(吉首大學,湖南 吉首 416000)

一、引言

我國經濟已經進入新經濟高增長、傳統企業低增長的分化時代,企業組織作為一國經濟社會發展的最小微觀單元,組織韌性的成敗關乎到一國經濟韌性的成敗。新常態背景下,一些專家和企業先行者開始思考企業如何自救、突圍和創新[1],開始關注企業組織對抗外部重大突變的能力和恢復能力。組織韌性被認為是VUCA時代(VUCA為復雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)、不確定性(Uncertainty)、波動性(Volatility)的縮寫)企業獲得成功的關鍵要素,這種能力使得組織能夠在重大危機產生的動蕩之中生存下來。作為一種事前可以預測、事中反應、事后學習和迭代的系統適應能力,組織韌性潛伏在每一個對環境敏感、自身較為脆弱的組織中,由組織的變革能力、學習能力、重構資源以適應危機的能力來決定,不僅可以呈現出災后重建式的恢復,更與組織保持持續競爭力密切相關。疫情期間,溫氏集團于2020年3月肉豬和肉雞銷售漲幅分別達22.81%和12.22%,叮咚買菜適時推出新品類蔬果和特色“快手菜”,促使其新增客戶高達70%。同樣與疫情前相比,老鄉雞春節期間虧損5億元;海底撈春節期間營業收入減少200億元,更有數不勝數的中小微型企業直逼破產。面臨同樣的環境破壞,同樣的系統沖擊,我們不僅反思,為何一些組織能夠做到有效的預見、調整和防控,有些組織能夠在破壞性情景和動蕩事件下捕捉機遇,化危為安,而有些企業直面崩潰的邊緣。如何提高企業的組織韌性能力建設?哪些因素和情境可以誘發企業組織韌性?上述問題亟需得到全面的理論回應。

二、理論基礎

1.組織韌性與突發應急事件

突發性公共衛生事件屬于災害社會學的范疇,疫情管理是應急管理的分支領域,加拿大學者Samuel Prince于1917年以“哈利法克斯爆炸”為案例背景的研究被學術界認為是社會災害學的開山之作。美國是社會災害領域理論發展和經驗研究的中心,到20世紀80年代,災害研究貫穿于政治科學、公共行政領域,1979年,美國聯邦緊急事務管理署成立并資助于政治科學和公共行政學領域,借鑒災害社會學研究的經驗,發展災害的應急管理研究,使得學術研究嵌入復雜的政治結構中,相互作用、彼此借鑒,發展至今的災害社會學儼然已經成為一名重要的學科范疇[2]。國內對于應急管理的研究萌芽于中華人民共和國成立初期,發展于2003年突發的SARS事件后期,直到2018年3月我國中央級應急管理部的成立促進我國的應急管理進入全新時期[3]。SARS事件發生之后,政府層面及社會各界加強著對我國應急管理體系的思考,其中純理論研究主要分為兩種類型,一方面研究的是我國應急管理體系的建設[4],如國家災害應急能力建設[5]、中國應急管理的演變及趨勢[6]、基于大數據分析的智能應急管理以及應急管理模式的創新[7],等等,另一主要方面研究的是政府及社會如何應對應急事件。

2.組織韌性的概念與內涵

韌性最初的含義是跳回到原來狀態[8],組織韌性最早追溯于20世紀90年代美國企業管理界對本國企業如何在動蕩的外部環境中持續生存的思考,以方便企業快速應對環境變化、維持經營秩序、保持生產效率[9]。盡管學者們對組織韌性的概念界定不一,但從能力視角、恢復論視角、超越論視角進行界定并深刻理解組織韌性得到學界的普遍認可。在能力層面,組織韌性被視為企業的一種動態調整能力,當組織面臨意外、災難及更廣義的動蕩環境,高韌性組織可以保持積極適應狀態來適應新環境,消除外部干擾甚至危機后重振[10]。在恢復論層面,學者Sawalha(2010)將組織韌性視為被動韌性,將組織的復原過程視為組織發揮著被動反應的過程,組織在復原的過程中不僅可以有效幫助企業成長,也有助于企業提高自身的資源整合能力及戰略制定能力[11]。在超越論層面,超越論把組織韌性視為一種主動幫助組織在危機中恢復并持續生存,進而以高效來應對負面事件和動蕩環境[12]。

3.組織韌性恢復能力和超越能力

組織韌性是一種能力,學術界通過直接或間接研究發現,具有韌性的組織是具有恢復穩態甚至超越原狀的能力的,組織韌性能力的表現形式分為恢復穩態和超越原狀兩個層面。其一,恢復能力。國外組織管理領域定義組織韌性時就視為組織具備抵抗和響應內外部災難或打擊的能力,亦或是促使組織存活于風險之中、重振于失敗之中的能力[2]。組織韌性能力的另一表現為超越能力,是一種以恢復論為發展基礎的更動態、更靈活的組織能力。超越論突出表現了組織韌性不斷迭代、演化和螺旋上升的本質。湯敏(2019)通過在“5.12”汶川地震后期東方汽輪機有限公司應對突發災害的恢復和重建過程進行案例研究,發現組織韌性能力可以呈現遞進式變化,進化后的組織韌性為組織應對突發災害甚至重建競爭優勢提供了機會[3]。不管是保全組織基本功能的恢復還是促使組織與新的外部環境的動態平衡,組織韌性能力是幫助組織渡過困難時期必要能力[5]。

三、研究設計

1.案例選擇

本文以重大突發公共衛生事件下華為、海底撈、溫氏集團等三家公司的管理活動為代表開展多案例研究。首先,遵循案例選擇與理論目標相匹配的原則。疫情發生后,國內采取嚴防死守,堅決落實疫情防控舉措。其次,所選案例應具備典型性和普適性。華為代表了中國的高端制造業(第二產業),是中國民營企業的標桿;疫情爆發對餐飲服務企業組織的影響是最直接且巨大的,海底撈作為中國市值靠前的餐飲服務企業(第三產業)首當其沖,損失慘重;有農業領域“華為”之稱的溫氏集團(第一產業),在日趨嚴峻的疫情形勢,溫氏從內到外層層部署。

2.數據收集及分析

根據本文研究目的,采用文本收集法、爬蟲技術、專家訪談法這三種方法結合進項數據收集。其中為了提高文本數據的真實性和及時性,本文不僅聚焦于企業官網、官微、官博等網站,還關注官方信息(如:環球時報、人民日報等)有關信息,通過廣泛瀏覽,人工篩選最終搜集相關信息。其次,本文使用爬蟲技術,從微博的高級搜索功能入手,搜索關鍵詞為“華為/海底撈/溫氏+疫情”,從疫情發生初期到疫情穩定的所有熱門文本信息進行獲取。本文數據分析是采用單案例和跨案例分析的方式進行,單案例分析是建立在文本數據的基礎上,主要分析三個企業在面對突發公共衛生事件時的管理活動。跨案例分析則是在單案例分析的基礎上進行橫向比對,進而在分析在不同階段不同類型的企業組織采取不同管理對比進行補充,提出重大突發公共衛生事件下組織韌性能力建設的整體框架,并總結組織韌性強弱的關鍵因素。

四、案例研究

1.單案例研究

(1)華為組織韌性能力分析

面對這場突如其來的重大突發公共衛生事件,從結果上華為交上了一份十分滿意的答卷。華為對于未知的企業危機有深刻的認知,其基本架構歸納總結為華為危機管理五論。疫情初期,華為部分地區采用遠程辦公、遠程會議的方式,減少員工流動;疫情暴發期的華為開辟全球幾萬億新市場的方案;疫情穩定期的“智能IP網絡場景化方案”(如表1)。

表1 華為關鍵活動編碼

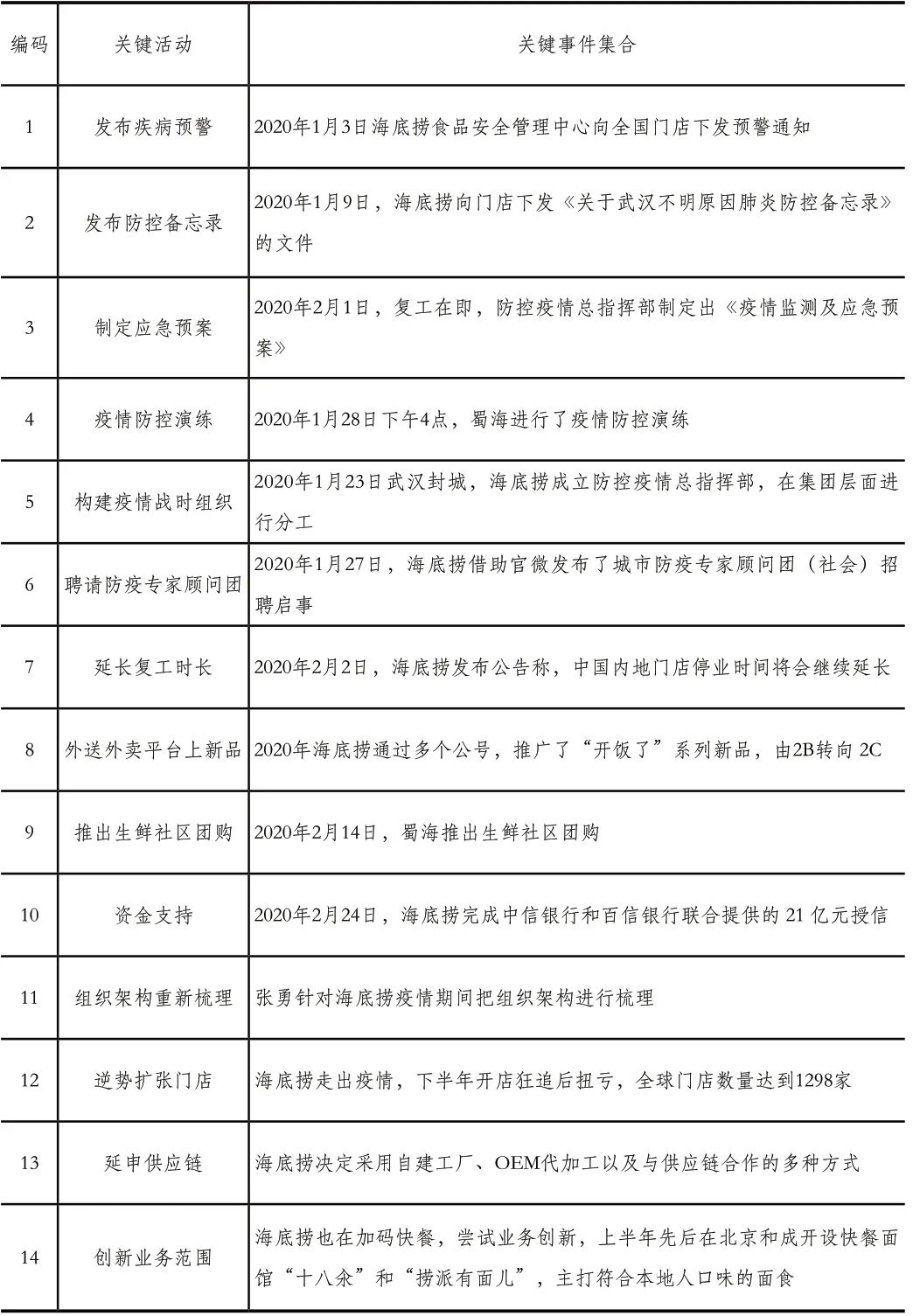

(2)海底撈組織韌性能力分析

新冠疫情給餐飲行業帶來巨大沖擊,而作為餐飲行業標桿的海底撈,疫情對其影響展現了充分的組織韌性能力。當武漢出現疫情且并未被大眾所重視時,海底撈食品安全管理中心向全國門店下發緊急通知。疫情初期,海底撈立防控疫情總指揮部,五位核心高管悉數投入戰場,海底撈借助官微發布了城市防疫專家顧問團招聘啟事;疫情暴發期,張勇針對海底撈疫情期間把組織架構進行梳理,通過公眾號推出生鮮社區團購;疫情穩定期,海底撈延申供應鏈,提高供應產能,創新業務范圍,逆勢擴張門店(如表2)。

表2 海底撈關鍵活動編碼

(3)溫氏食品集團組織韌性能力分析

新冠疫情暴發以來,作為農業產業化國家重點龍頭企業,溫氏股份發揮企業資源優勢第一時間采取行動。新冠疫情初期,溫氏企業啟動應急預案且加大高風險區域監測,采用“平臺+生態”的數字化抗疫,進行四個連接,即在疫情之下對內部員工的連接、與合作養戶的連接、與采購商的連接、與經銷商的連接等;疫情后期,溫氏建立并優化生物安全防控體系、加大力度配套軟硬件設施、加強檢測等方面夯實基礎工作,促進禽業轉型升級,加速數字化轉型(如表3)。

表3 溫氏食品集團關鍵活動編碼

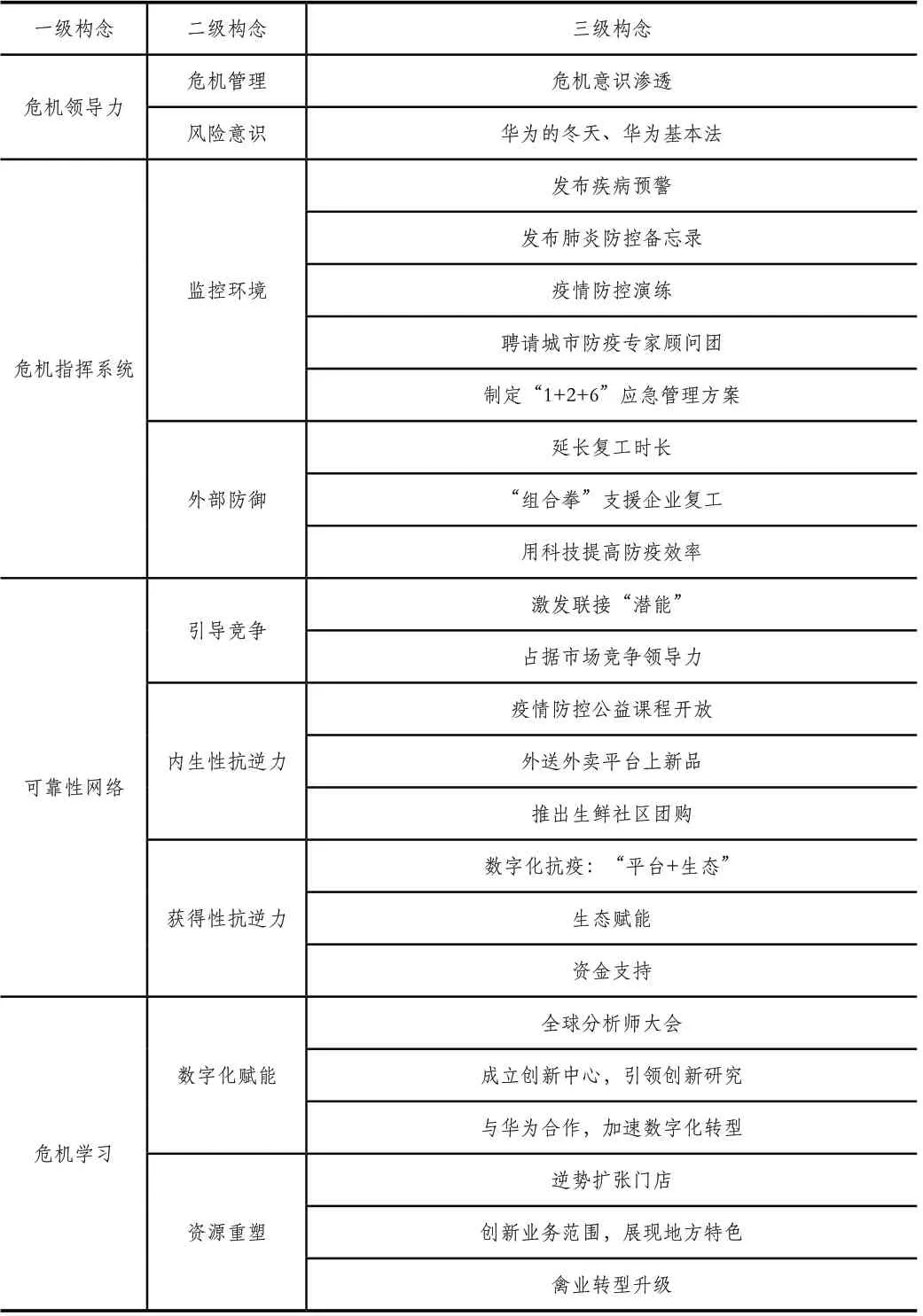

2.跨案例研究

組織韌性潛身于企業內部,有助于組織應對多元逆境,不僅僅呈現出“災后重建”式的恢復,更與企業保持持續競爭力密切相關。基于前文單案例研究分析將三個企業面對疫情發生的全過程歸納為24個關鍵事件(三級構念),進一步提煉了9個二級構念(表4),總結三個企業所有關鍵事件,歸納提煉企業韌性能力數據結構。

表4 企業韌性能力數據結構

五、研究結論

本研究通過構建預警能力、內外防御能力、恢復重構能力及吸收強化能力等時間線索梳理并提煉出組織韌性的四個方面內容,即危機式領導、危機指揮系統、可靠性網絡、危機學習。首先,危機領導力是組織面對危機的基礎。現有對危機領導力的研究更多的傾向于企業領導者對于危機事件的準確預見性,通過對突發事件的全面識別和了解以提高企業自身的危機預防能力。在VUCA時代,企業在任何時間和任何地點均處于危機四伏和不確定狀態,重視危機管理、提高危機意識,不僅需要貫穿于從研發到市場的每一個運營環節,更需要自上而下地滲透到每一個員工的思想與行為之中。其次,危機指揮系統是組織面對危機的后盾。企業應急指揮系統的建設和健全是提高組織應急處理能力的重要途經和方法。企業應急指揮系統作為應急管理的組成部分,在自然災害、公共衛生等具有突發性強、波及速度快、涉及面廣的公共衛生事件中發揮了重要作用。同時,可靠性網絡是組織面對危機的保障。組織同人一樣,都無法獨立的生活在社會環境中,組織與組織之間無時無刻不在進行競爭與合作,高可靠性組織之間離不開高可靠性的網絡,尤其在共處同一個不確定的環境,企業與企業之間、企業與政府部門之間穩定的銜接成為高可靠性組織中韌性能力的核心體現。最后,危機學習是組織面對危機的無限動力。危機學習是一個逐漸將危機應對經驗轉化為組織能力的過程,在這個漫長的過程中,需要組織不斷的試錯、不斷的創新、不斷的與環境進行磨合。事前、事中、事后的每一個階段對于企業突發事件下的危機管理都至關重要,危機前的預防、危機過程中的有效應對以及危機過后的組織學習需要組織相互融合,進而不斷地強化組織韌性能力。