沈陽加快建設國家中心城市路向研究

智浩 金永利 蘆丹

〔內(nèi)容提要〕國家中心城市建設,承載著國家重大發(fā)展戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略任務,是全國新型城鎮(zhèn)化建設的重要舉措,是城市發(fā)展的旗幟和風向標。沈陽作為東北地區(qū)最大的中心城市,也是東北亞經(jīng)濟圈和環(huán)渤海經(jīng)濟圈中心,承載著東北振興的國家戰(zhàn)略使命。本文立足于沈陽城市群經(jīng)濟圈發(fā)展實際,結合聯(lián)動性、協(xié)同性、輻射性、集散性等特性,通過沈陽與九大國家中心城市系列經(jīng)濟指標對比分析,提出沈陽加快建設國家中心城市的歷史基礎與優(yōu)勢、短板與困境、戰(zhàn)略邏輯與路向,促進東北區(qū)域城市群經(jīng)濟圈協(xié)調(diào)一體化發(fā)展,推動形成全國版圖的城市群經(jīng)濟圈聯(lián)動、協(xié)同、輻射、集散格局。

〔關鍵詞〕國家中心城市 城市群經(jīng)濟圈 文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)

國家中心城市建設是國家實施的重大國家城市戰(zhàn)略,處于全國城鎮(zhèn)體系的最高層級,承載著國家政治目標和戰(zhàn)略任務,起到引領、輻射、集散周邊城市群、經(jīng)濟圈經(jīng)濟發(fā)展的重要作用。《中共沈陽市委關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出:努力建設國家中心城市,為全面建設社會主義現(xiàn)代化開好局、起好步貢獻力量;建設國家現(xiàn)代綜合樞紐、國家先進制造中心、綜合性國家科學中心、區(qū)域性金融中心、區(qū)域性文化創(chuàng)意中心(簡稱“一樞紐四中心”)。產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、構建大都市文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)、打造數(shù)智融合創(chuàng)新高地、構筑城市群經(jīng)濟圈協(xié)同格局,是沈陽加快建設國家中心城市,形成城市群經(jīng)濟圈聯(lián)動、協(xié)同、輻射、集散格局的重要發(fā)展路向。

一、沈陽市建設國家中心城市的歷史基礎與優(yōu)勢

(一)厚重悠久的遼河歷史文化底蘊

沈陽市,遼寧省省會,歷史上曾稱為盛京、奉天。沈陽有著2300余年的建城歷史,蘊育了遼河流域的早期文化,是中華文明的重要發(fā)祥地。沈陽市不僅是歷史悠久的國家歷史文化名城,蘊育了豐富的紅色基因與工業(yè)文化,同時也是東北地區(qū)重要的政治中心、經(jīng)濟中心、交通中心、文化中心,在東北地區(qū)具有重要戰(zhàn)略地位。

(二)獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢

沈陽市在地理區(qū)位上,坐落于遼寧省版圖的中部區(qū)域,東北地區(qū)南部,是遼中南城市群的核心城市,是中國先進高端裝備制造業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)基地。沈陽市,也是中國東北地區(qū)重要的中心城市、特大型城市、唯一的新一線城市。

在地理區(qū)位的外延方面,沈陽市是重要的國家戰(zhàn)略要地,是我國京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)通往關東的綜合樞紐城市,同時也是我國東北連接歐亞大陸橋并通向東北亞其他國家的重要通道,地處于環(huán)渤海經(jīng)濟圈與東北亞經(jīng)濟圈中心位置。

(三)雄厚的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎

沈陽是東北地區(qū)最有綜合競爭力的新一線城市。近年來,沈陽按照國家戰(zhàn)略部署,在實施國家東北老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級中,形成了以高端裝備制造業(yè)為重點龍頭的良好發(fā)展態(tài)勢,沈陽自由貿(mào)易試驗區(qū)集聚國內(nèi)外高端產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新要素,產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎良好,產(chǎn)業(yè)布局基本完整。與此同時,沈陽作為遼中南城市群核心城市,連接東北腹地與對外港口,擁有一定得天獨厚的產(chǎn)業(yè)外延性發(fā)展優(yōu)勢。

(四)全國性綜合交通樞紐定位

2010年,國務院發(fā)布《全國城鎮(zhèn)體系規(guī)劃(2006-2020年)》中,確立沈陽市為全國九大一級綜合交通樞紐城市。2017年,國務院發(fā)布《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》,將沈陽市定位為全國性綜合交通樞紐,交通戰(zhàn)略定位再次明晰,為沈陽進一步優(yōu)化完善綜合交通樞紐的戰(zhàn)略布局,提供了國家政策層面的保障。總體來講,沈陽的全國性綜合交通樞紐定位,具有帶動遼寧全省、輻射東北地區(qū)、面向東北亞的交通戰(zhàn)略優(yōu)勢。

(五)國家系列政策支持

在國家政策支持方面,2015年,國務院發(fā)布《關于在部分區(qū)域系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗的總體方案》,明確沈陽為區(qū)域性全面創(chuàng)新改革試驗區(qū);《中國制造2025》明確沈陽為中國制造國家級示范區(qū)。2016年,國務院發(fā)布《國家自主創(chuàng)新示范區(qū)》,明確沈陽、大連為國家自主創(chuàng)新示范區(qū);國務院批復《中德(沈陽)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設方案》,明確高端裝備制造業(yè)園區(qū);國務院發(fā)布《關于全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的若干意見》,實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略;國家發(fā)改委發(fā)布《東北振興“十三五”規(guī)劃》,進一步明確新時期東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的重要地位;國家發(fā)改委批準沈陽為國家大數(shù)據(jù)區(qū)域示范類綜合試驗區(qū)。2017年,國務院發(fā)布《中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》,確立建設中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)沈陽片區(qū)。

二、沈陽市建設國家中心城市的短板與困境

(一)經(jīng)濟總體實力與規(guī)模不夠強,文化產(chǎn)業(yè)拉動社會經(jīng)濟作用偏弱

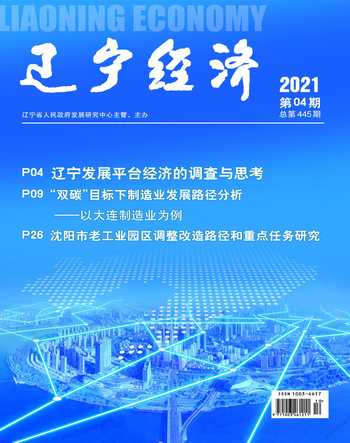

1.GDP總量及增速比較

經(jīng)濟總量能夠反映出一個城市的總體經(jīng)濟實力。2020年,沈陽GDP為6,571.60億元,而從九大國家中心城市看,上海、北京兩座城市GDP總量均在3萬億以上;廣州、重慶兩座城市GDP總量均在2萬億以;成都、武漢、天津、鄭州、西安五座城市GDP總量均在1萬億以上。在GDP增速方面,2020年,沈陽GDP增速為0.80%,而從九大國家中心城市看,西安GDP增速為5.2%,成都GDP增速為4.0%,重慶GDP增速為3.9%,鄭州GDP增速為3.0%,除武漢因疫情嚴重,GDP增速為-4.70%,其余城市GDP增速均介于1%~3%。

綜合分析,沈陽在GDP總量及增速上,與九大國家中心城市皆存在不小的差距。沈陽GDP總量尚未突破1萬億,雖然2020年疫情防控常態(tài)化至今,沈陽逐步實現(xiàn)了經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復,展現(xiàn)出沈陽城市經(jīng)濟發(fā)展的一定韌性,但GDP增速出現(xiàn)一定放緩跡象,沈陽經(jīng)濟總體實力與規(guī)模不夠強。如圖1所示。

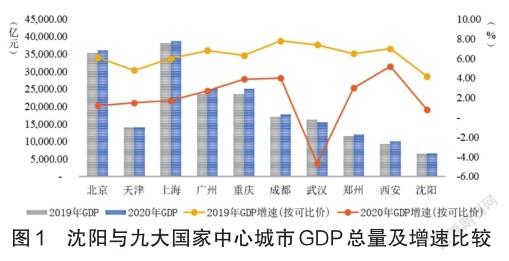

2.人均GDP及增速比較

2020年,沈陽人均GDP為72,454元;同期,北京、上海、廣州、武漢、天津五座城市人均GDP均在10萬元以上;鄭州、成都、重慶、西安、沈陽五座城市人均GDP均在10萬元以下。在人均GDP增速方面,天津、重慶、北京三座城市人均GDP增速均呈現(xiàn)不同程度的正增長,其他城市人均GDP增速均有不同程度的下降。綜合分析,沈陽在人均GDP及增速上,與九大國家中心城市尚存在一定差距,如圖2所示。

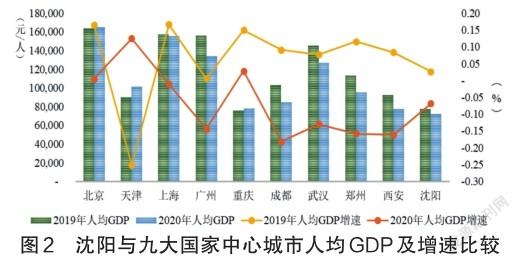

3.沈陽近十年GDP及增速比較

2011年,沈陽GDP為5,914.90億元,2020年為6,571.60億元,十年間,沈陽GDP凈增加額為656.7億元,GDP增速(按可比價%)0.80%。沈陽經(jīng)濟總體實力與規(guī)模尚不夠強。從2011-2020年沈陽GDP及增速比較可以看出,2011年至2016年,GDP增速持續(xù)下滑,2016年,觸底反彈,但經(jīng)歷了兩年短暫的上升后,2019年和2020年增速再次下滑,如圖3所示。

4.沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重

2016年,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為2.4%,低于全國文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重1.74個百分點;2017年,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為2.6%,低于全國文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重1.6個百分點;2018年,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為2.7%,低于全國文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重1.78個百分點;2019年,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為2.7%,低于全國文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重1.8個百分點;預計至2023年,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重達到5%,如圖4所示。

綜合分析,沈陽文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重偏低,文化產(chǎn)業(yè)份額不足,文化市場規(guī)模偏小,制約著沈陽文化產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展,與全國文化及相關產(chǎn)業(yè)平均水平尚存在一定差距。沈陽文化產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的地位尚未得到充分體現(xiàn),對沈陽社會經(jīng)濟的拉動作用總體偏弱。

(二)產(chǎn)業(yè)結構失衡,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對偏低

1.產(chǎn)業(yè)結構比較

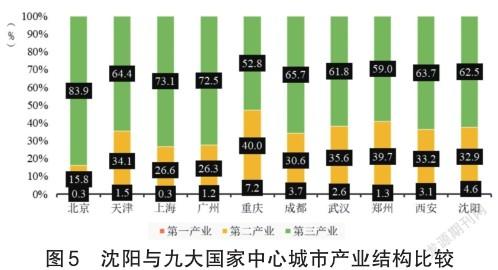

在產(chǎn)業(yè)結構方面,2020年,沈陽三次產(chǎn)業(yè)結構比例為4.6∶32.9∶62.5。從第三產(chǎn)業(yè)所占比重看,九大國家中心城市第三產(chǎn)業(yè)所占比重達80%以上的僅北京一座城市,北京第三產(chǎn)業(yè)所占比重為83.9%;上海、廣州兩座城市第三產(chǎn)業(yè)所占比重均在70%以上,上海第三產(chǎn)業(yè)所占比重為73.1%,廣州第三產(chǎn)業(yè)所占比重為72.5%;成都、天津、西安、沈陽、武漢五座城市第三產(chǎn)業(yè)所占比重均在60%以上,成都第三產(chǎn)業(yè)所占比重為65.7%,天津第三產(chǎn)業(yè)所占比重為64.4%,西安第三產(chǎn)業(yè)所占比重為63.7%,沈陽第三產(chǎn)業(yè)所占比重為62.5%,武漢第三產(chǎn)業(yè)所占比重為61.8%;鄭州、重慶兩座城市第三產(chǎn)業(yè)所占比重均在50%以上,鄭州第三產(chǎn)業(yè)所占比重為59.0%,重慶第三產(chǎn)業(yè)所占比重為52.8%,如圖5所示。

2.沈陽近十年產(chǎn)業(yè)結構比較

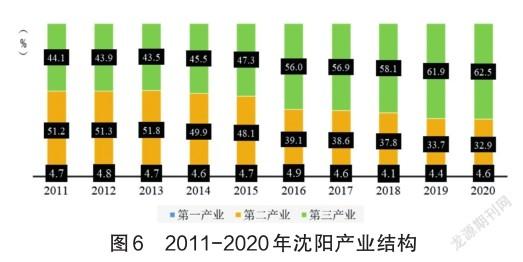

近年來,沈陽在產(chǎn)業(yè)結構方面不斷進行調(diào)整與優(yōu)化。2011年至2020年,沈陽產(chǎn)業(yè)結構由 4.72:51.19:44.10演變?yōu)?.6:32.9:62.5,第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)比重不斷下降,而第三產(chǎn)業(yè)比重不斷增加。第一產(chǎn)業(yè)增加值由279.1億元小幅增加至303.6億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值由3027.6億元降低至2160.4億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值由2608.2億元增加至4107.6億元,如圖6所示。

在產(chǎn)業(yè)結構方面,沈陽受歷史粗放擴張發(fā)展階段的影響,傳統(tǒng)重工業(yè)占比相對較高,企業(yè)技術水平、盈利能力不強。截至2020年,高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)占全市規(guī)模以上工業(yè)比重尚不足25%,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占沈陽規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重尚不足30%,高端裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對偏低。2020年,沈陽高新技術企業(yè)家數(shù)總數(shù)為1800余家,省級“獨角獸”企業(yè)僅4家。總體來講,高新技術企業(yè)及獨角獸企業(yè)規(guī)模相對偏小,產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在較大優(yōu)化提升空間,需要進一步加以推進。

(三)常住人口規(guī)模穩(wěn)中有升,高端科技與數(shù)智文化高端人才短缺

1.常住人口比較

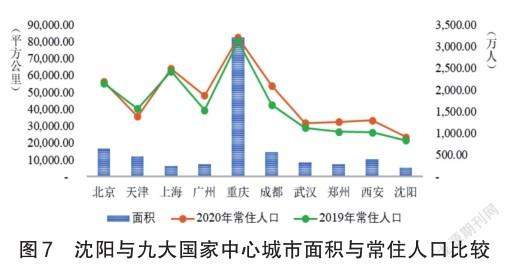

2019年,沈陽常住人口為832.20萬人;2020年,沈陽常住人口為907.01萬人。而從九大國家中心城市看,重慶、上海、北京、成都四座城市常住人口均在2000萬以上;廣州、天津、西安、鄭州、武漢五座城市常住人口均在1000萬以上,如表7所示。

對標九大國家中心城市土地面積與常住人口指標,截至2020年,沈陽5,116平方公里市區(qū)土地面積上,常住人口為907.01萬人。從沈陽城市未來經(jīng)濟發(fā)展與地域規(guī)模適度性角度,沈陽常住人口規(guī)模偏少,人口密度偏低。

2.常住人口增速比較

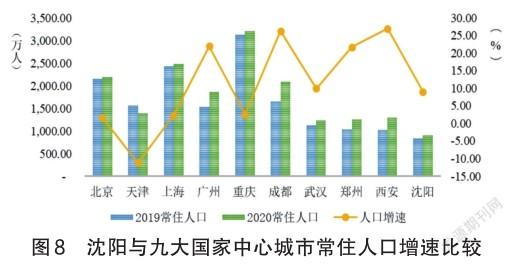

2019年,除北京常住人口出現(xiàn)負增長外,其他國家中心城市人口規(guī)模持續(xù)增長。2020年,第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示,常住人口增速出現(xiàn)較大變化。天津常住人口出現(xiàn)負增長,其他國家中心城市常住人口規(guī)模持續(xù)增長。其中:西安、成都、廣州、鄭州四座城市常住人口增速均在20%以上;武漢、沈陽兩座城市常住人口增速介于9%~10%;重慶、上海、北京三座城市常住人口增速均在1%以上,如圖8所示。

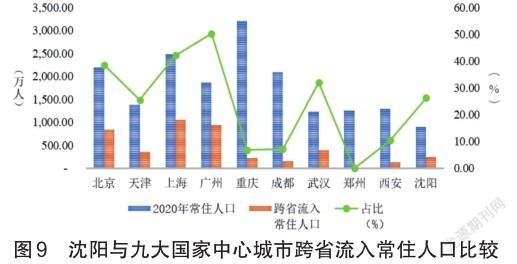

3.跨省流入常住人口比較

2020年,第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示,2020年,沈陽跨省流入常住人口238.68萬人,占比2020年常住人口為26.32%。九大國家中心城市在跨省流入常住人口方面,上海跨省流入常住人口達1,047.97萬人,占比2020年常住人口為42.10%;廣州跨省流入常住人口937.88萬人,占比2020年常住人口為50.22%;北京、武漢、沈陽、天津四座城市跨省流入常住人口占比達20%以上;西安跨省流入常住人口占比達10%;成都、重慶兩座城市跨省流入常住人口占比在10%以下,如圖9所示。

綜合來看,未來幾年,全國人口競爭格局態(tài)勢將會愈加激烈,沈陽作為東北地區(qū)重要的中心城市,需要重點解決人口增速問題,吸引人才、留住人才,尤其是高端科技創(chuàng)新人才,科學合理提高人口增速、保持人口規(guī)模將是一個挑戰(zhàn)。與此同時,近年來,沈陽大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)處于初步融合發(fā)展階段,沈陽大數(shù)據(jù)與文化產(chǎn)業(yè)融合尚不夠深入,數(shù)智文化領域高端人才缺乏。

(四)貿(mào)易出口拉動經(jīng)濟增長效應弱,外貿(mào)輻射帶動面不夠廣

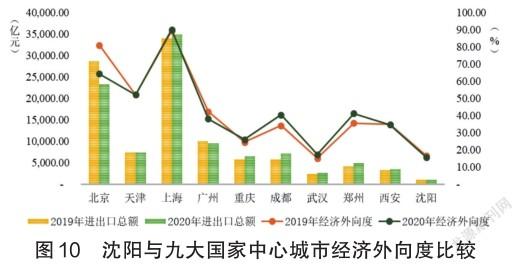

1.經(jīng)濟外向度比較

在城市經(jīng)濟外向度方面,可以采用城市進出口總額占GDP比重指標進行衡量,一定程度上反映出一個城市的經(jīng)濟外向度。2020年,僅上海一座城市的經(jīng)濟外向度在80%以上,上海(89.99%);北京、天津、鄭州、成都、廣州、西安、重慶七座城市的經(jīng)濟外向度均在20%以上,北京受進出口總額走低影響,經(jīng)濟外向度出現(xiàn)一定下滑,北京(64.31%);天津(52.12%),鄭州(41.21%),成都(40.38%),廣州(38.09),西安(34.67%),重慶(26.05%);武漢、沈陽兩座城市的經(jīng)濟外向度在10%以上,武漢(17.32%),沈陽(15.64%)。如圖10所示。

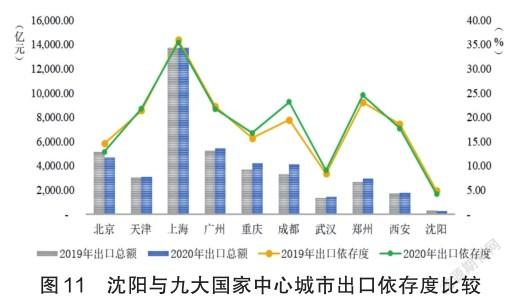

2.出口依存度比較

在城市出口依存度方面,2020年,上海出口依存度高達35.47%,貿(mào)易出口實力強勁;鄭州、成都、天津、廣州、西安、重慶、北京七座城市的出口依存度均在10%以上,鄭州(24.57%),廣州(21.69%),天津(21.83%),成都(23.18%),西安(17.72%),重慶(16.75%),北京(12.89%);武漢、沈陽兩座城市的出口依存度均處于10%以下,武漢(9.10%),沈陽(4.18%)。

綜合來看,2020年,沈陽進出口總額為1,028.10億元,其中:出口總額為274.40億元,出口依存度為4.18%,經(jīng)濟外向度為15.64%,沈陽貿(mào)易出口、利用外資水平相對比較低,尚存在較大提升空間。沈陽在城市經(jīng)濟對外貿(mào)易方面,對外開放通道、平臺尚不完善,外貿(mào)輻射帶動面不夠廣。如圖11所示。

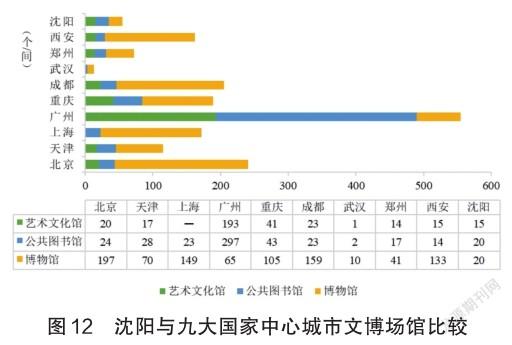

(五)文博場館空間布局分散,城市文化軟實力與影響力不夠強

2020年,沈陽全市藝術文化館15個,公共圖書館20個,博物館20個。九大國家中心城市在文博場館數(shù)量方面,廣州藝術文化館193個,位居首位,重慶藝術文化館41個,成都、北京、天津、西安、鄭州五座國家中心城市藝術文化館介于15~23個,武漢藝術文化館1個,上海市統(tǒng)計局2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報未發(fā)布藝術文化館數(shù)量;廣州公共圖書館297個,位居首位,重慶公共圖書館43個,天津、北京、上海、成都、鄭州、西安六座國家中心城市公共圖書館介于14~28個,武漢公共圖書館2個;北京、成都、上海、西安、重慶五座國家中心城市博物館均在100個以上,天津、廣州兩座國家中心城市博物館均在50個以上,鄭州、武漢兩座國家中心城市博物館50個以下。如圖12所示。

總體來看,沈陽相對于北京、上海、廣州、重慶、成都、西安等國家中心城市,文博場館規(guī)模存在一定差距。沈陽作為一座歷史文化名城,城市文化底蘊深厚,但文博場館規(guī)模相對于文化產(chǎn)業(yè)支撐力不夠強,尚需深入培育打造沈陽本土特色文化品牌,提升城市文化影響力、輻射力與軟實力。

三、沈陽市建設國家中心城市的邏輯與路向

(一)優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結構,以經(jīng)濟增長新動能提升城市經(jīng)濟綜合實力

1.確定建設城市能級突破目標

沈陽地區(qū)生產(chǎn)總值、人均生產(chǎn)總值、常住人口規(guī)模是建設國家中心城市的基礎。結合沈陽“十四五”規(guī)劃,適時確立實現(xiàn)沈陽地區(qū)生產(chǎn)總值破萬億、人均生產(chǎn)總值破十萬、常住人口破千萬的“三萬”突破目標,持續(xù)推動沈陽市加快建設國家中心城市。

一是著力全面深化沈陽加快建設國家中心城市區(qū)(縣)層面發(fā)展規(guī)劃。加快出臺沈陽十區(qū)一市兩縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要,全面深化、細化沈陽加快建設國家中心城市發(fā)展規(guī)劃落地至區(qū)(縣)層面。

二是立足于沈陽現(xiàn)有城區(qū)建設規(guī)劃,持續(xù)加快中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)沈陽片區(qū)、沈撫國家改革創(chuàng)新示范區(qū)、沈北新區(qū)建設,構建沈陽經(jīng)濟發(fā)展的新動能、新引擎。

三是借鑒濟南合并萊蕪、成都合并簡陽等城市合并成熟經(jīng)驗,多渠道、多方式采取增設新區(qū)、新區(qū)代管、撤縣設區(qū)、市市合并等多元化方式優(yōu)化沈陽城市空間布局,擴充沈陽市區(qū)面積,增加沈陽市區(qū)常住人口,提高沈陽地區(qū)生產(chǎn)總值,使沈陽盡快達到“三萬”基本目標,進而實現(xiàn)沈陽總體經(jīng)濟實力全面躍升,地方經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。

2.構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,打造產(chǎn)業(yè)化沈陽

城市經(jīng)濟綜合實力,依托于城市的產(chǎn)業(yè)基礎,產(chǎn)業(yè)是區(qū)域城市發(fā)展的基礎性支撐和城市競爭力的本質(zhì)體現(xiàn)。優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結構,做強優(yōu)勢核心產(chǎn)業(yè)根基,進一步提升產(chǎn)業(yè)支撐力、帶動力與引領力,是推進沈陽國家中心城市建設的堅實保障和核心支撐。總體來講就是,深挖“工業(yè)4.0”驅(qū)動下的機遇,進行全面數(shù)字化科技轉(zhuǎn)型,加快構建“以先進高端裝備制造業(yè)為核心、新興高新技術產(chǎn)業(yè)為主導、現(xiàn)代服務業(yè)為主體”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,打造產(chǎn)業(yè)化沈陽。

一是做強優(yōu)勢核心產(chǎn)業(yè)根基。依托鐵西中德產(chǎn)業(yè)園、渾南高新區(qū)、沈陽自由貿(mào)易試驗區(qū)等產(chǎn)業(yè)新區(qū),以智能制造為引領,以建設全球先進高端裝備業(yè)領軍城市為目標,重點培育先進高端裝備戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè),全面提升沈陽作為先進高端裝備制造業(yè)的基礎實力與創(chuàng)新能力,培育一批智能制造核心領軍企業(yè),打造一批具有國際競爭力的智能制造產(chǎn)業(yè)集群。

二是主導強化新興高新技術產(chǎn)業(yè)。在做強先進高端裝備業(yè)優(yōu)勢核心產(chǎn)業(yè)根基的基礎之上,不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,著力加快發(fā)展戰(zhàn)略性高新技術產(chǎn)業(yè),強化發(fā)展新經(jīng)濟業(yè)態(tài),進一步提升新興高新技術產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量,加快沈陽市產(chǎn)業(yè)結構全面、系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級。

三是做大、做強、做久現(xiàn)代服務業(yè)。集聚服務業(yè)要素,做大、做強、做久智慧電子商貿(mào)、智慧互聯(lián)網(wǎng)金融、智慧交通物流、智慧健康醫(yī)療、智慧餐飲旅游、智慧文化創(chuàng)意、智慧健康養(yǎng)老等現(xiàn)代新興服務業(yè),構建現(xiàn)代新興服務業(yè)特色產(chǎn)業(yè)體系,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體承載能力,培育打造智慧型現(xiàn)代服務業(yè)大都市。

(二)構筑城市群協(xié)同聯(lián)動發(fā)展格局,增強沈陽輻射力與影響力

建設國家中心城市,與城市的經(jīng)濟基礎、地理區(qū)位、交通樞紐、科技人才、產(chǎn)業(yè)結構、對外經(jīng)貿(mào)等因素密切相關。沈陽要充分運用在地理區(qū)位、交通樞紐、科技人才、產(chǎn)業(yè)基礎等方面的既有優(yōu)勢,科學協(xié)調(diào)好與周邊城市群、經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展,立足于遼中南城市群核心,發(fā)揮遼西毗鄰京津冀的區(qū)位優(yōu)勢,外延輻射京津冀城市群、哈長城市群,與外延城市群協(xié)同、聯(lián)動發(fā)展,促進環(huán)渤海經(jīng)濟圈、東北亞經(jīng)濟圈協(xié)同、輻射發(fā)展,進而形成大區(qū)域性城市群、經(jīng)濟圈的聯(lián)動、協(xié)同、輻射發(fā)展格局。大力推進沈陽大經(jīng)濟區(qū)格局下的城市群高質(zhì)量一體化發(fā)展,提升城市群協(xié)同融合發(fā)展的內(nèi)生動力,增強沈陽在城市圈、經(jīng)濟圈的輻射力與影響力。

(三)吸納高端科技與數(shù)智文化人才,打造數(shù)智融合創(chuàng)新人才新高地

建設國家中心城市,高端科技人才、數(shù)智文化高端人才是重要保障。高端科技與數(shù)智文化人才供給不足,已成為制約城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的重要因素之一。沈陽建設國家中心城市,需要多渠道、多方位創(chuàng)造吸引、培育高層次高端科技與數(shù)智文化人才的條件,緩解高端科技與數(shù)智文化人才短缺狀況,激發(fā)數(shù)智融合創(chuàng)新人才活力,打造數(shù)智融合創(chuàng)新人才新高地。

一是持續(xù)深入推進人才新政落地實施。深入實施中青年科技英才培育工程、海外優(yōu)才匯智聚力工程、高精尖優(yōu)才聚焦工程、緊缺急需人才培育工程、大學生留沈倍增工程等系列人才新政。同時,針對遼沈地區(qū)人才外流國內(nèi)其他省市狀況,加大力度制定出臺“愛遼興沈”工程新政,引才返沈,助力家鄉(xiāng)經(jīng)濟大發(fā)展。

二是創(chuàng)造條件留住本地智能科學與技術、高端裝備與智能制造、航空宇航科學與技術等高科技相關專業(yè)優(yōu)秀高校畢業(yè)生。從優(yōu)秀學生生活補助、學費減免、就業(yè)補貼、住房津貼、科研獎勵等方面,加大政策扶持力度。

三是創(chuàng)造條件吸引海外高端科技人才。在回國安家津貼、住房補助、交通車補、提職晉升、子女教育、科研獎勵、股權激勵、宜居環(huán)境等方面,吸引海外高端科技人才。

四是定期舉辦高端科技人才交流活動。以高端科技人才交流活動為契機,以激勵政策為保障,交流學術領域尖端技術前沿發(fā)展動態(tài)趨勢,持續(xù)優(yōu)化人才成長氛圍環(huán)境。

五是依托高端科技人才,以數(shù)智信息技術等與現(xiàn)代工業(yè)技術進行交叉融合,加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、智能制造、新型半導體、生命科學等未來產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展,突破“卡脖子”關鍵技術障礙,打造新一代沈陽未來產(chǎn)業(yè)體系。

六是設立高端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資基金。鼓勵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資基金與企業(yè)、高等院校、科研院所進行強強聯(lián)合,拓展高端科技創(chuàng)新中心、實驗室建設,打造高端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資基金平臺,加快高端科研成果轉(zhuǎn)化,增強城市科技創(chuàng)新活力與創(chuàng)新能力。

七是制定出臺沈陽高端數(shù)智融合文化人才引進、培育政策,健全高端數(shù)智融合文化人才引進工作體系與機制。重點引進、培育一批沈陽文化產(chǎn)業(yè)領軍人才、高層次文化經(jīng)營管理人才、文化科技創(chuàng)新人才、文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意人才、文化產(chǎn)業(yè)技術人才、文化金融資本人才、文化貿(mào)易國際化人才,形成沈陽區(qū)域性文化創(chuàng)意人才體系。

(四)以城市群聯(lián)動大平臺,打造沈陽東北亞高水準對外開放新門戶

在對外開放外延發(fā)展方面,緊緊依托國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略,以城市群聯(lián)動大平臺,充分利用沈陽的現(xiàn)有基礎和優(yōu)勢,打造沈陽東北亞高水準對外開放新門戶。

一是強化遼中南城市群與京津冀城市群、哈長城市群的輻射聯(lián)動發(fā)展。遼西融入京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略先導區(qū),放大城市群聯(lián)動區(qū)域,形成城市群規(guī)模經(jīng)濟效應,形式京津冀和環(huán)渤海地區(qū)關聯(lián)經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展格局,為沈陽對外開放外延式發(fā)展,構筑城市群聯(lián)動大平臺。

二是遼中南城市群輻射聯(lián)動發(fā)展,需進一步融合國家“一帶一路”大戰(zhàn)略,打造沈陽內(nèi)陸、沿海開放新高地。充分利用沈陽全國性綜合交通樞紐定位,立足于沈陽改革試驗區(qū)等開放平臺優(yōu)勢,結合“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟社會生產(chǎn)生活需求,對外輸出現(xiàn)代裝備制造、機器人等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)供給,積極開拓東北亞海外市場。

三是繼續(xù)深化改革,堅持大市場經(jīng)濟改革方向,營創(chuàng)國際一流營商環(huán)境。東港市是連接中、朝、韓、俄、日五國以及歐亞大通道的重要戰(zhàn)略要地,鞍山市擁有東北地區(qū)最大的鋼鐵工業(yè),阜新市擁有煤、石灰石、珍珠巖、膨潤土、花崗巖等豐富礦藏,海城西柳的服裝聞名海內(nèi)外。促進省內(nèi)各市利用區(qū)位優(yōu)勢和資源產(chǎn)品優(yōu)勢開拓東北亞國際市場,借力擴大沈陽市開放大市場。打造中蒙俄經(jīng)濟走廊、東北亞國際貿(mào)易自由化與便利化平臺,建成具有較高水準的東北亞開放型門戶。

四是構建沈陽新型文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系。以《沈陽市文化旅游業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》為引領,深入研究制定沈陽對外文化貿(mào)易培育相關政策細則,培育壯大沈陽文創(chuàng)集團。鼓勵沈陽地區(qū)傳統(tǒng)民俗、影視演藝、文化展會、工藝美術、創(chuàng)意設計、網(wǎng)絡文化、數(shù)碼制作、動漫游戲等領域公司開拓東北亞國際市場,弘揚盛京文化,開展文化產(chǎn)品與服務出口,形成一批有國際競爭力的外向型文創(chuàng)重點龍頭公司,激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力和內(nèi)生動力,增強產(chǎn)業(yè)鏈整合能力,構建沈陽新型文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系。

五是創(chuàng)新對外文化貿(mào)易合作模式。面向東北亞市場,建設沈陽對外文化貿(mào)易基地,依托對外文化貿(mào)易信息平臺建設,開拓沈陽文化產(chǎn)品和服務貿(mào)易渠道,構建文化產(chǎn)品輸出和資本輸出雙輪驅(qū)動的盛京文化“走出去”格局。鼓勵沈陽當?shù)佚堫^公司在境外開展文化產(chǎn)業(yè)投資合作,嫁接沈陽文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代電商、物流體系,整合文化生產(chǎn)要素與文化資源,全力打造文化全產(chǎn)業(yè)鏈,以生態(tài)化運作模式取代傳統(tǒng)單一回報模式,降低成本提高效率,形成文化產(chǎn)業(yè)集群效應。進而,擴大盛京文化海外影響力,打造全新盛京文化城市品牌,拓寬營銷渠道,增強盛京本土文化品牌國際競爭力。

(五)構建大都市文化生態(tài)圈,塑造“盛京·大沈陽”城市品牌名片

文化軟實力是城市的根基,城市文化品牌是城市文化底蘊、文化環(huán)境、人文理念的綜合反映,城市文化品牌凝聚著城市的靈魂,能夠充分展現(xiàn)城市所在地域的文化特色,成為推動城市經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。

一是構建沈陽大都市文化生態(tài)圈。依托沈陽文旅產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃,立足“文化沈陽”“歷史沈陽”“山水沈陽”三條主線,基于“一核三帶四極五廊”發(fā)展布局,構建沈陽全域文化生態(tài)發(fā)展新格局。通過挖掘優(yōu)秀歷史文化資源,傳承發(fā)展沈陽盛京文化,厚植沈陽文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)文化根基,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,構建原創(chuàng)性強、高附加值、高成長性的沈陽現(xiàn)代文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系,打造沈陽大都市文化生態(tài)圈,推動城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,全面提升沈陽城市文化品質(zhì),增強盛京文化輻射力、帶動力,形成沈陽區(qū)域性文化創(chuàng)意中心和文化名城的影響力、凝聚力、創(chuàng)造力。

二是塑造“盛京·大沈陽”城市品牌名片。以提升沈陽文旅產(chǎn)業(yè)“老字號”、深挖“原字號”、培育“新字號”為抓手,融合沈陽歷史悠久的傳統(tǒng)文化底蘊與全新現(xiàn)代優(yōu)秀文化,孕育與沈陽區(qū)域性一脈相承又推陳出新的城市生態(tài)全新文化。以文化創(chuàng)意串聯(lián)沈陽文化資源,以創(chuàng)意理念引領沈陽文化發(fā)展,以創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)跨界融合帶動沈陽增長方式創(chuàng)新,提升沈陽盛京文化內(nèi)涵,打造“盛京皇城”中華文化地標,彰顯沈陽悠久歷史文化名城魅力,全力塑造“盛京?大沈陽”城市品牌名片。

三是傳承發(fā)展盛京文化,厚植文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)文化根基。加強對盛京文化相關歷史文獻材料、歷史文化名人資源等整理和保護,深挖盛京故事、民風民俗、非物質(zhì)文化遺產(chǎn),加強對盛京文化歷史淵源、演進脈絡、文化走向、時代風尚的研究,深挖盛京文化豐富內(nèi)涵。同時,加強盛京文物保護和數(shù)字化轉(zhuǎn)化,實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)傳承,整合地域文化要素,提煉盛京文化獨特元素,開發(fā)盛京文化獨立IP,推出一批弘揚盛京文化的“大劇、大戲、大作”。

四是以建設遼河國家公園為契機,推動傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,重點打造文旅融合型生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。遼河國家公園范圍內(nèi)具有代表性的滿族、朝鮮族、蒙古族、錫伯族等村屯,作為區(qū)域傳統(tǒng)民族文化的展示地。將村屯周邊因傳統(tǒng)文化而加以保護的特殊河段區(qū)域,作為民族文化融合的特殊生態(tài)系統(tǒng),設立重點標識加以保護。深入挖掘遼河干流流域區(qū)域民族特色文化,聯(lián)合遼沈地區(qū)高校遼河文化研究中心(院),多元化主體推動遼河博物館建設,在遼沈地區(qū)有影響力的高校遼河文化研究中心(院)設立遼河博物館(分館),提升遼河國家公園文化內(nèi)涵價值。

五是重點完善藝術館、博物館、展覽館等文物保護。通過對沈陽現(xiàn)有文博場館梳理分析,整體布局趨于零散化,基于城市區(qū)域文化定位,合理規(guī)劃文博場館片區(qū)布局。同時,重點開展少數(shù)民族文化沉浸式體驗館、遼代古塔數(shù)字化保護、北大營抗戰(zhàn)遺址修繕保護、老北市全域化活態(tài)非遺博物館、重塑老沈陽博物館等建設工程,完善藝術館、博物館、展覽館等文物保護,融合盛京文化特色,大力拓展沈陽文博場館數(shù)量規(guī)模,煥發(fā)沈陽文博場館新生機,提升盛京文化影響力。

六是推進文化傳承傳播。強化沈陽當?shù)孛浇榕c載體運用,充分利用各種文化交流活動、國際會議、國際賽事等節(jié)會活動,打造盛京文化傳承、展示與交流平臺。圍繞工業(yè)文化、盛京文化等主題,策劃打造系列“工業(yè)+盛京文化”品牌文旅游活動,深入挖掘沈陽優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源,并通過持續(xù)舉辦沈陽馬拉松嘉年華、中國賽艇大師賽、全民健身國際徒步節(jié)、國際青少年足球賽、沈陽電子競技賽、沈陽武術文化節(jié)、沈陽國際冰龍舟賽、冰雪旅游節(jié)、沈陽青少年滑雪賽等文化特色大型賽事活動,形成全面系統(tǒng)的文化傳播體系,提升盛京傳統(tǒng)文化的傳播能力,以新形式展現(xiàn)盛京傳統(tǒng)文化的魅力,弘揚盛京文化內(nèi)涵,塑造盛京文化氣質(zhì),讓盛京文化融入城市根脈中,融入城市發(fā)展中,引領沈陽城市大發(fā)展。

(作者單位:沈陽城市學院)

注:本文系沈陽市發(fā)展和改革委重點課題“關于沈陽加快建設國家中心城市的調(diào)研報告”(項目編號:20211283-sycsxy-2)階段性研究成果。