肌內效貼配合康復訓練治療腦卒中偏癱患者足下垂的療效觀察

張婷婷,謝江波,張倫忠

(山東濰坊市中醫院 為腦病康復科,山東 濰坊 261000)

0 引言

腦卒中是一種腦血液循環障礙,具有發病快、發展快、高致死性、高致殘性的特點。顱腦損傷后神經系統并發癥的恢復通常是困難的。足下垂是缺血性腦卒中患者常見的后遺癥,影響患者的運動功能,當痙攣影響到下肢遠端肌肉(如踝跖屈肌)時,會引起痙攣性足下垂,影響踝關節功能:在坐位開始時和站立階段結束時,會阻礙踝關節背屈,從而減慢步行速度,形成異常步態,增加跌倒的風險[1]。早期康復訓練被認為可以改善患者的運動功能,但其應用效果有限。肌內效貼使用肌內貼布增強或保護肌肉骨骼系統,穩定關節,促進運動功能改善。肌內效貼是一種彈力棉貼,與醫用丙烯酸酯膠合成一種特殊的醫用膠布,由于其形狀和功能完全獨立于臨床常用的醫用膠帶(石膏),因此是一種長度可延伸的專用醫用膠布。目前已廣泛應用于運動醫學和康復醫學領域。本研究分析了肌內效貼配合康復訓練用于腦卒中患者足下垂治療的效果,如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2019年1月至2020年1月腦卒中偏癱足下垂患者共70例,數字表隨機分2組每組35例。其中,對照組男23例,女12例,年齡54-78歲,平均(62.55±2.77)歲。觀察組男24例,女11例,年齡51-79歲,平均(62.52±2.78)歲。兩組P大于0.05。本研究經倫理批準。

1.2 方法

對照組的患者給予康復訓練治療:①脛骨前肌:采用仰臥位,雙膝下墊軟枕,保證髖膝關節輕微屈曲,醫護人員握住腳跟和足前部,進行足背屈曲和緩慢外翻手術,到位后慢慢復位,重復15次;改坐姿,保持屈膝90°,腳跟觸地,最大限度抬高患足腳底,使前足底交替落地。然后轉為站立姿勢,由健側負重,屈髖、屈膝、足背伸展、足外翻訓練,最后患肢向前一步,腳跟最大限度地落地。②小腿三頭肌痙攣訓練:在雙杠之間和站立架下放置一定斜度的楔形板,可根據攣縮程度調整斜率,將患足放在楔形板上保持背伸狀態,重心向患側移動。借助自身重力拉動腿后肌,每次半小時,每天一次,每周五次,四周為一個療程,四個療程的康復訓練。

觀察組在該基礎上增加肌內效貼。在治療床上,采取仰臥位和踝關節中立位,采取20%拉力的方式將肌內效貼錨在脛骨外側上1/3處,尾沿小腿前外側向足背延伸,止于足背處。兩天一次,治療2個月。

1.3 觀察指標

比較兩組治療前后患者BBS平衡功能評分(0-100分,分值越高平衡功能越高)、下肢功能FMA評分(0-34分,分值越高下肢功能越高)、主動踝背屈活動度、Barthel指數(0-100分,分值越高自我活動功能越高)、總有效率。

1.4 療效標準

顯效:下肢功能恢復正常,可正常行走,生活基本可完全自理;有效:下肢功能改善,但仍存在步態不穩等情況需要進一步鍛煉和治療,生活部分可自理;無效:達不到以上標準。排除無效率計算總有效率[2]。

1.5 統計學方法

在SPSS 21.0軟件中,計數χ2統計,計量t檢驗,P<0.05表示差異有意義。

2 結果

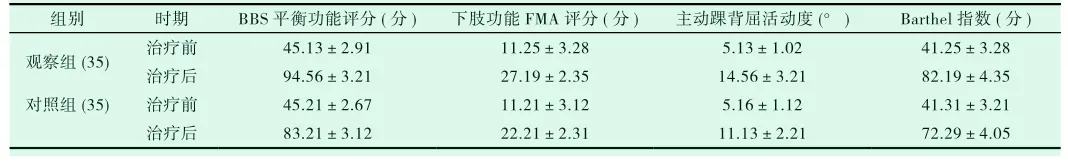

2.1 治療前后BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數比較

治療前二組患者BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數比較,P>0.05,而治療后兩組BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數均改善,而觀察組BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數顯著高于對照組,P<0.05。如表1。

表1 治療前后BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數比較(±s)

表1 治療前后BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數比較(±s)

?

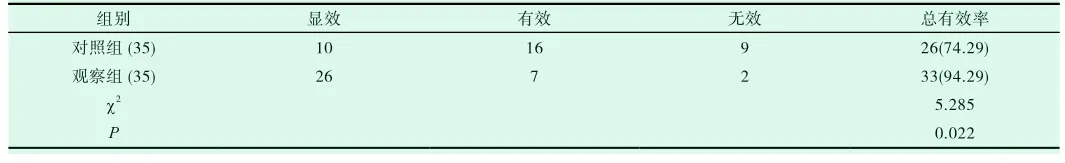

表2 兩組總有效率比較[例數(%)]

2.2 總有效率比較

觀察組總有效率高于對照組,P<0.05。如表2。

3 討論

腦卒中可導致神經功能障礙,腿部前側肌肉會因神經功能受損、麻醉或痙攣而引起足內翻或足下垂等并發癥。對于足下垂等后遺癥,可以根據神經肌肉神經支配障礙的病理基礎進行臨床治療。

康復訓練是通過脛前肌和小腿三頭肌的被動和主動運動訓練來恢復肌張力。運動產生的信息反復輸入并強化神經細胞,可以再生神經細胞的突觸,形成新的神經網絡。在反復刺激下,中樞神經系統也會形成新的運動投射區域,從而產生新的運動沖動[3]。卒中后足下垂主要由大腦皮層受損、下運動神經失控、小腿三頭肌痙攣、卒中后小腿前外側肌群肌力減弱所致。因此,在康復治療的后期,必要的康復訓練是必不可少的。但近年來也有學者指出,單純康復訓練效果一般,見效緩慢。

肌內效貼從脛骨外側上端開始,肌內效貼使用20%~30%的拉力沿著脛前肌方向向下,繞過踝關節,終止于前足內側,與脛前肌方向相同。此時,肌內效貼可幫助脛骨前肌收縮,使踝關節更容易背屈[4]。肌內效貼可緩解腓腸肌的高張力,松弛腓腸肌筋膜,從而緩解踝趾背屈肌的張力,降低踝背屈的拮抗肌力,使患者更好地進行踝背屈。肌內效貼可以防止腓腸肌張力增加引起的踝關節畸形,調整筋膜,使肌肉功能正常化,增加活動范圍,提高關節穩定性。這是因為肌內效貼是有彈性的,但它的擴張率比人類肌肉的擴張率要小。因此,當肌內效貼貼在受傷的肌肉上時,皮膚被肌內效貼拉動,增加了皮下組織和肌肉之間的間隙,從而促進了組織的血液循環和淋巴回流,緩解了疼痛,加速肌肉損傷的恢復。同時,肌內效貼還可以增強受損肌肉的收縮能力,消除局部疼痛,減少肌肉過度伸展,減少肌肉疲勞和痙攣的發生,保護本已脆弱的肌肉[5-6]。使用肌內效貼時,一定要沿著受傷肌肉的方向直接貼在受傷肌肉的皮膚上。如此一來,肌內效貼既不會阻礙身體的正常運動,又能支撐和穩定肌肉關節,促進身體的自然康復功能。目前,肌內效貼的效果尚不清楚,但主流觀點認為肌內效貼是一種良性的觸覺輸入療法,它還為治療相關區域提供了額外的物理和機械支持。這有助于改善患者的本體感覺,提高肢體運動的控制力,減少了運動軌跡畸形的程度,對腦卒中患者的步態訓練有一定的幫助[7-8]。

本研究的結果顯示,觀察組治療后患者BBS平衡功能評分、下肢功能FMA評分、主動踝背屈活動度、Barthel指數高于對照組,總有效率高于對照組,P<0.05。

綜上所述,康復訓練聯合肌內效貼對于腦卒中偏癱足下垂的治療效果確切,可有效改善患者的肢體功能和平衡能力,并提高患者的自主活動能力,值得推廣和應用。