王國瑞和吳亦鼎的針灸思想及經驗總結

李紅娜,張淼,汪岱,陸翼,呂咪

(安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230000)

0 引言

新安醫學歷史悠久,名醫輩出,醫作豐富,分科全面,學術成就突出[1]。近30多年來,國內外學者,尤其以安徽的學者為主,對新安醫學的發展歷史、文化背景、醫家生平、醫著的整理與出版、新安醫學價值與成就、醫學流派等都進行了廣泛的研究,取得了一系列成果。但就某些具體醫家而言,其學術思想和經驗可能散見于不同著作之中,難以窺其全貌,因此,某些具體醫家學術思想和臨床經驗的完整性不夠。現主要就王國瑞和吳亦鼎兩名醫家的針法和灸法的學術思想和經驗加以總結,主要是通過《神灸經綸》和《扁鵲神應針灸玉龍經》來體現,現分述如下。

1 王國瑞

王國瑞是婺源人,是元明之際的針灸醫家[2]。其在選穴用穴方面獨到的見解,著有《扁鵲神應針灸玉龍經》。關于本書名的來源,扁鵲乃“重其道而神其書也”,玉龍乃“蓋以玉為天地之精,龍之神變極靈,其書之妙用亦猶是也。”全書共一卷。專論針灸之法,該書以通俗歌括著稱,也包含了王氏以前的針灸醫家對經絡腧穴理論和針法與實踐的精髓,閱讀之后不難看到王國瑞的這本著作以歌賦為主,開始為一百二十穴玉龍歌,穴法歌括,之后為注解標幽賦,天星十一穴歌訣等等。是一篇便于傳誦推廣的總結臨床經驗的著作。王國瑞也總結“穴法相應三十七穴”,首創“透穴針刺”法[3]。

該書中的《穴法歌》即是“穴法相應三十七穴”,至今仍被臨床所用。這37組配穴大多數是對穴,這種配穴可以激發經穴之氣,使經脈暢達,達到“瀉其有余,補其不足”(《靈樞·刺節真邪》)的效果。“穴法相應三十七穴”大多數是一穴應對一穴,也有一穴對兩穴。王國瑞將有類似作用的腧穴寫在同一首歌括里,如地倉和頰車同用以治療口眼歪斜,神庭和印堂同用以治療頭風眼花。歌括里既包括了單穴主治,如用神門穴治療癡呆,在標注中提出應穴為后溪[2]。局部與遠道相配在“穴法相應三十七穴”中最為見可疏通上下經絡,激發經氣,人體虛實得以調理,起到“瀉其有余,補其不足”的作用。以局部為主穴,如面癱者,翳風應合谷;鼻淵者,迎香應上星;遠道穴為主穴,如虛煩者,通里應心俞;失眠者鳩尾應神門等[4]。王國瑞首創“透穴針刺”法,透刺分為皮下淺透和筋骨間橫透。如治療頭痛時可用絲竹空透率谷,眉間疼痛時針刺攢竹穴“沿皮向魚腰”[5];“絲竹金針亦可施,更要沿皮透率谷,一針兩穴世間稀”(《玉龍歌》),這些都是皮下淺透針法。《針灸玉龍經》中對于不同的疾病取穴亦不同,并言明穴位之可灸或禁灸,如“頭風痰飲”宜瀉風池,針刺先補后瀉,可灸七壯、二七壯。而“不聞香臭”則“須向迎香穴內攻”,此穴禁灸,僅用針刺,先補后瀉且補少瀉多,患者“金針未出氣先通”,療效甚佳[6]。透穴的使用,不僅擴大了針刺的范圍,而且還直接作用于透刺的穴位,加強了針感和刺激,具有取穴少和針感強的特點,這種透穴刺法至今仍被臨床廣泛運用,并且療效甚好。觀其全書,他的代表性成就舉例如下:

1.1 開創“夫婦配穴法”

王國瑞受金元時流行的子午流注學說的影響,重視按時取穴,開創了夫婦配穴法。夫婦配穴中把十二經和天干相配,然后按《河圖》生成數關系把各經原穴組合成六對。大腸經屬庚(金)夫,取合谷與肝經屬乙(木)妻,取中都為乙庚相合、胃經屬戊(土)夫,取沖陽與腎經屬癸(水)妻,取水泉為戊癸相合、經屬甲(木)夫,取丘墟與脾經屬己(土)妻,取公孫為甲己相合、心包經寄于己(土)取內關與三焦寄于戊(土)取陽池為戊己相合、小腸經屬丙(火)夫,取腕骨與肺經屬辛(金)妻,取列缺為丙辛相合、膀胱經屬壬(水)夫,取京骨與心經屬丁(火)妻,取通里為丁壬相合,先針主穴,后針配穴[7]。

1.2 起例“飛騰八法”

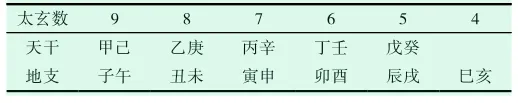

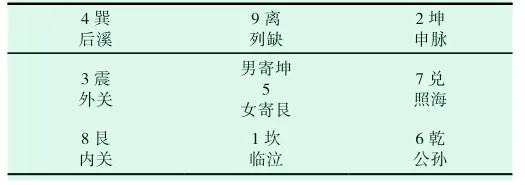

王國瑞依據《內經》關于時間變化對人體氣血運行影響的理論創立了“飛騰八法”[8]。它是把古代的八卦九宮學說與中醫的奇經八脈相結合,按照天干地支的數字變化規律,按時針刺八脈交會穴的取穴方法。飛騰八法在現代針灸臨床中也常用到。推算的方法主要是:先求日時干支代數之和,再除以九(不分陰日陽日),取余數合卦定穴。余數為0時以9代替:余數為中宮5時,男取坤,女為艮。

甲己子午九,乙庚丑未八,丙辛寅申七,丁壬卯酉六,戊癸辰戌五,巳亥屬之四。

日時天干代數(表1):

表1

八脈交會穴配屬九宮八卦(表2):

表2

明代徐鳳的《針灸大全》中敘述的“靈龜八法”就是在“飛騰八法”的基礎上演變來的[9]。

1.3 注解《標幽賦》

金元時期著名針灸醫家竇默在《標幽賦》中描述了針灸和經絡、臟腑、氣血的關系,施針前后應該需要了解的注意事項以及取穴、配穴和針灸禁忌等問題,也是針灸歷史上的一次重要的發展[10]。王國瑞在通讀標幽賦后,覺得有些內容對于初學者來說還是有些晦澀難懂,于是在注解標幽賦時對文義進行詳盡的分析,如原文“此言八法虛補其母,實瀉其子也”這一句,王國瑞注為:“懂退空歇,迎奪右而瀉涼;推內進搓,隨濟左而補暖。”

2 吳亦鼎

吳亦鼎是清代的新安醫家吳亦鼎,字硯承,新安歙縣人,約生活于十八世紀上半葉,生平已無從可找。其著作有《神灸經綸》和《麻疹備要方論》,其中《神灸經綸》又是一部有總結意義的灸法治療專著[11]。《神灸經綸》[12]成書于清代咸豐年間,是在“針刺火灸、究非奉君之所宜”的時代背景下由吳亦鼎主持編纂的一部灸法專著,該書理與法并重、還簡便,可與《外臺秘要》相媲美,全書分四卷,分別總結了清代中期以前的灸法理論、經脈循行和各病的辨證,其中卷一介紹了灸法及經絡,卷二介紹了穴位,卷三、卷四介紹證治方法[13]。除此之外,他還著有《麻疹備要方論》等書,我們將介紹《針灸經綸》。《神灸經綸》比較系統地總結了清代及清代以前的中醫灸法的理論和臨床知識,是一部重理法且切臨床的灸法集大成著作,在針灸發展史上,尤其是灸法史上有著較高的地位[14]。此書詳列描述了蓄艾,用艾、灸忌以及十二經及奇經八脈的循行經路及俞穴定位、辨證選穴。每一經絡均采用歌訣體裁,這樣更有利于記憶,并帶有附圖,實用性很強。

《神灸經綸》的學術特點較為鮮明:

2.1 倡導“ 明證善治”

吳亦鼎在卷三“證治本義”中明確提出“明證善治”之說。認為只有“明證善治”才能“決死生,撥亂反正”。在針灸治療中,他認為,若“灸法之要在明證審穴,證不明,則無以知其病在陰在陽,穴不審,則多有誤于傷氣傷血”,明證審穴是治療疾病的基礎,如果病在陰卻灸其陽,病在陽卻灸其陰;病宜灸多者反灸少,宜灸少者反灸多,只會加重病情,后果不堪設想。“灸法與針并重,其要在審穴,審得其穴,立可起死回生”(《神灸經綸·引言》)[4]。在《神灸經綸》一書中,他對辨證的分析也十分詳盡,如“中身證略”一節,除對疾病病因病機進行詳盡分析外,還對脅肋部、腹部、胸部、腰背部、虛勞、自汗、盜汗、血癥、鼓脹病、積聚、痞塊、心腹痛脹、膈噎癥、反胃癥、霍亂、嘔吐、咳嗽、呃逆、喘哮、太息、瘧疾、痢疾、泄瀉、黃疸等病癥進行了病癥分析,后根據所分析出來的結果,列出以上病癥的灸治,除了總結前人的灸治,也加入了自己的一些看法。在“婦人證略”篇提到“故其生病也,大半由于七情郁結,中期不能舒暢,氣不舒則血遂不能循行無滯,氣血交病”、“產后諸癥,多屬于虛,然亦有不虛者,有全實者,不可因丹溪之論執一不化”。在“外科證略”中,吳亦鼎對外科病癥的病因也做了自己的闡述,并對這些病癥進行灸治。在外科諸病灸治中,吳亦鼎也提出灸法的雙向調節[15]。

2.2 “灸法重在審穴”

吳亦鼎在《神灸經綸》一書引言中提到:“獨是用針之要,先重手法,手法不調,不可以言針;灸法亦與針并重,而其要重在審穴,審的其穴,立可起死回生。”吳亦鼎認為針刺的手法不易于傳教,但灸法的穴位可以按規定量取和識別[16]。他在經脈以及學位上也有自己的總結和理解。他不僅對十二經和奇經八脈的穴位進行了分寸,還對在進行穴位灸法時的數量有了系統的闡述。如在胃經四十五穴分寸中對頰車這樣描述:一名機關,一名齒牙。從大迎行而下曲頰端,近前八分分陷中。側臥開口取之。灸三壯或七壯至七七壯,炷如小麥。在二卷的脾經穴歌:足太陰脾由足,隱白先從內側起,大都、太白歷公孫,商丘直上三陰塢,漏谷、地機、陰陵泉、血海、箕門、沖門抵,府門、腹結、大橫上,腹哀、食竇、天溪連,胸鄉、周榮、大除此之外,包盡,二十一穴太陰全。我們不難看出它與現代的脾經循行有些稍許的出入。除此之外,他對奇經八脈的經脈循行和穴位的位置都有較為詳盡的描述。

2.3 重視灸法,不廢針藥

吳亦鼎所處時代,正值針灸禁廢之世,“惜近世醫流,學焉者寡,治針者百無一二,治灸者十無二三,惟湯液之治,比比皆然”,故唯有通過強調灸法,才能糾偏時弊,逆境圖存[17]。該書雖專一論灸法,但吳亦鼎卻認為湯液、針、灸,三者其用不同,應予同樣重視。他在引言中說道:“茍能精意講求,由灸而知針,由針而知道,紹先圣之淵源,補湯液所不及,其功效豈淺鮮哉!”[18]。

2.4 灸有宜忌,施灸要慎

吳亦鼎認為在臨床上,如果不注重灸法宜忌就隨意施灸,不僅沒有良好的治療效果,反而可能會對患者造成一定的傷害,所以在施灸時一定要謹慎小心,多思多想。這種觀念在書中其他地方也有體現,如灸法所用火源“宜用陽燧火珠,承日取太陽之火……金石火傷神、多汗……桑火傷肌肉……柘火傷氣脈……棗火傷肉,吐血……”,這里詳細論述了灸法火之宜忌。又如傷寒諸證也有可灸禁灸之分,“微數之脈,慎不可灸……用火灸之,邪無從出,因火而盛。”而“傷寒脈促,厥厥者,可灸之。”傷寒發熱,煩躁口干,亦可灸曲澤、陰竅二穴。這與楊繼洲《針灸大成》禁灸理論如出一轍[19]。他還認為點穴深淺、時間順序、坐向、施灸部位、灸炷大小多少等也都是施灸時需考慮的因素[6]。

2.5 灸分補瀉,辨證施灸

吳氏在《神灸經綸》中根據歷代醫家的文獻,結合自己的臨床經驗介紹了灸法的補瀉:“凡用火補者,勿吹其火,必待其從容徹底自滅…用火瀉者,疾吹其火,令火速滅。”[13]。《神灸經綸》在施灸順序上也遵循先上后下、先陽后陰的原則,明確記載灸時不僅要知道最佳灸治時間,還應知道施灸順序,如陰經和陽經都需要治療,那么應先灸陽經后灸陰經。若顛倒錯亂,則輕者重淺者深,多發變癥[6]。

其在灸法學術思想上的特點有:

功用:意在宣通氣血,吳亦鼎根據灸法取于火之意,總結出灸療的功效在于溫、行,溫是行的條件,行是溫的目的,行是為了宣通氣血使之調和,以達到防病治病。

方法:簡便易行。吳亦鼎在書中所說的灸法,是直接灸艾柱,很少用其他的灸法,所以簡便。他從選艾炷、穴位、點火等幾個方面加以評述,頗有建樹。

治療:觀察《神灸經綸》一書我們可以看出它的治療部分占全書的3/4,其核心是明癥審穴,明癥即辨證,審穴即辨證用穴。其在灸法中還提出禁灸穴和病情說[20]。

針灸作為中國傳統的醫學療法之一,有著其特殊的療效和特點。元明清以來,新安醫家們不斷在臨床應用中繼承總結,勇于創新,王國瑞的“應穴”理論、吳亦鼎的熱證可灸等等,不斷完善了新安醫學針灸理論體系,豐富了臨床實踐,也為后人的中醫學習提供了思路和方法,對發展和傳承針灸理論、指導針灸臨床實踐具有重要意義。在當代,針灸雖然已經廣泛的運用在臨床,但仍有很多事情急需解決:個體間的差異、辯證選穴針灸對療效的影響等。因而,這也更需要我們更加全面的整理經典文獻,結合現代人的體質與現代生活的特點,來促進中醫針灸理論和臨床實踐的發展。