疫情下的奢侈品全靠中國買家了

曹徙南

圖/ 視覺中國

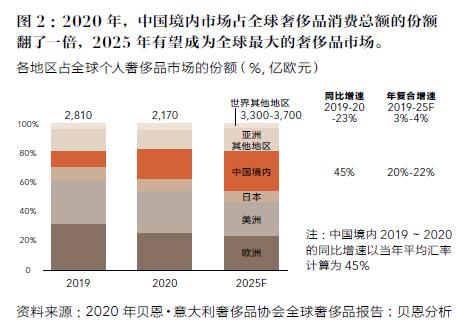

根據(jù)知名戰(zhàn)略咨詢公司貝恩發(fā)布的報(bào)告《2020年中國奢侈品市場:勢不可擋》,在2020年全球奢侈品市場遭受重創(chuàng)、萎縮23%的大背景下,中國境內(nèi)奢侈品消費(fèi)卻逆勢上揚(yáng)48%,將達(dá)到3460億元。僅僅一年時(shí)間,中國奢侈品市場的規(guī)模就從全球總額的11%躍升至20%。報(bào)告預(yù)計(jì),只需再過五年,中國有望成為全球最大的奢侈品市場。

幾個月前,一眾專家大膽預(yù)言,疫情之后會迎來“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”,被嘲諷為不知民間疾苦。結(jié)果說好了一起勒緊褲腰帶消費(fèi)降級,有人卻偷偷排隊(duì)去搶LV。

據(jù)多家媒體報(bào)道,自去年8月份以來,全國各大城市的奢侈品店門口都排起了長隊(duì),有不少門店甚至在工作日都需要排上15分鐘才能進(jìn)店。網(wǎng)友們紛紛表示,開始以為專家是小丑,沒想到最后小丑竟是我自己。

│ 01│

奢侈品逆勢上漲主要靠誰?

緩緩升起的防盜門,百米賽跑般涌入的人流,這不是哪家菜市場在搶打折雞蛋,而是去年北京SKP商場恢復(fù)營業(yè)后的店慶現(xiàn)場。當(dāng)然這些時(shí)尚男女爭先恐后起來并不比大爺大媽更加優(yōu)雅,他們也的確像買菜一樣掃蕩著中國的奢侈品商店。

北京、上海、成都、廣州、深圳、三亞,從北到南,隨著中國率先從疫情中恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),這一場景在各大城市的百貨商場輪番上演。2020年4月,廣州太古匯愛馬仕重開當(dāng)日銷售額超過1900萬元,一舉突破了愛馬仕在中國最高的單店成交額歷史。同年8月,路易·威登上海恒隆店一個月賣出1.5億元銷售額,創(chuàng)下有史以來LV中國單店最高月銷售額紀(jì)錄。

相比之下,海外奢侈品市場則只能用愁云慘淡來形容。受疫情影響,相繼有法國奢侈品牌Chanel宣布停產(chǎn)、美國歷史最悠久的奢侈品百貨店Lord & Taylor申請破產(chǎn)保護(hù)、珠寶巨頭蒂芙尼(Tiffany & Co)關(guān)閉旗下七成門店。2020年這場大考,中國成了奢侈品市場年度成績單上唯一一門拿到優(yōu)秀成績的“科目”。

為了回饋廣大中國消費(fèi)者的熱情,各大奢侈品牌不約而同地送出了大幅漲價(jià)的“暖心好禮”。路易·威登平均漲價(jià)8.3%,Dior和Chanel的漲幅則分別達(dá)到了11.8%和15.1%。一些熱銷款式例如Chanel經(jīng)典款方胖子更是反手一個超級加倍,漲幅高達(dá)25.5%。

比起那些遮遮掩掩變相漲價(jià)的食品飲料和日用品行業(yè),高傲的奢侈品行業(yè)在漲價(jià)這件事上也顯得非常理直氣壯,“因?yàn)橐咔椋稀⑷斯ぁ⑦\(yùn)輸成本都在加”。哪怕它們在本土歐美市場的標(biāo)價(jià)只有中國標(biāo)價(jià)的65%~70%,仍然乏人問津。

看熱鬧的人疑惑于中國怎么突然冒出這么多“人傻錢多”的奢侈品愛好者,不過在業(yè)內(nèi)人士看來,疫情后的中國奢侈品熱完全有跡可循。實(shí)際上,根據(jù)麥肯錫在2019年4月發(fā)布的報(bào)告,2018年中國人在境內(nèi)外的奢侈品消費(fèi)額就達(dá)到了7700億元人民幣,占全球奢侈品消費(fèi)的32%。2019年這一比例進(jìn)一步上升到35%,并且其中約70%的消費(fèi)發(fā)生在海外市場或國際旅途中。

換言之,這場奢侈品熱更多是海外存量市場的轉(zhuǎn)移,幾近停擺的出境旅游業(yè),讓這一龐大需求從巴黎、倫敦、首爾、東京,回流到北京、上海、廣深、成都、海南。時(shí)代傾覆而下的暴雨并不均勻地落在每個人頭上,有人風(fēng)雨飄搖、狼狽不堪,有人則只是在大平層百無聊賴地等待天晴。疫情按下的暫停鍵讓人們短暫同臺,但舞臺上的眾人領(lǐng)到的顯然不是同一份劇本,奢侈品只是其中一個比較顯眼的穿幫道具。

│ 02│

來華奢侈品的奇幻漂流

盡管中國奢侈品市場貌似漲勢喜人,但也有評論指出背后的虛假繁榮。巨大的假貨市場、區(qū)域不平衡、收入差距等問題指向的結(jié)構(gòu)性因素仍然牢牢限制著中國奢侈品市場的天花板。奢侈品雖然已經(jīng)入華40年,卻仍然和大部分中國人的生活毫不相干。

巴黎世家和LV 在中國推出的限定款商品,造型另類。

近幾年隨著中國奢侈品市場的重要性不斷提高,各大奢侈品品牌都推出了自己的中國“特供”款。然而這些特供款更像是一些中國元素的排列組合,十二生肖、中國紅、故宮、春節(jié),簡直比南鑼鼓巷里賣給外國人的紀(jì)念品還要敷衍了事。如果說這些特供款還僅僅是丑,那么從D&G“筷子視頻”到“模特來了北京城”的系列照片,則將奢侈品品牌的傲慢表露無遺。

所謂的特供并不是出于奢侈品品牌對中國消費(fèi)者的看重,恰恰相反,正是又想掙中國市場的快錢,又擔(dān)心品牌調(diào)性被洶涌而至的中國消費(fèi)者拉低的別扭心態(tài)催生了這些畸形的特供款式。

│ 03│

奢侈品快消化:

一場消費(fèi)主義的擊鼓傳花

一部《三十而已》將奢侈品消費(fèi)的潛規(guī)則放在了臺面上,這些是圈內(nèi)人看來習(xí)以為常,甚至引以為豪的入門規(guī)矩,但在局外人眼里,這場一個愿打一個愿挨的圈內(nèi)游戲正變得越來越自娛自樂。

博主“千金金金金不換”就在近日吐槽買愛馬仕包是當(dāng)代行為藝術(shù)之最。為了買個包,不僅要穿戴得體,還要裝作熟門熟路的樣子先買上和包價(jià)位相當(dāng)?shù)呐湄洠缓笤诘陠T的引導(dǎo)下去密室挑包。知道的是在買奢侈品,不知道的還以為是在從事什么違法犯罪活動。

當(dāng)奢侈品所代表的階級屬性正被迅速瓦解,奢侈品品牌只能試圖通過這些繁瑣或者可以稱之為矯揉造作的奢侈品文化來建構(gòu)自己的門檻。然而無論奢侈品品牌是否接受,那個屬于手工匠人和貴族的舊時(shí)代已經(jīng)過去了。

手握Dior、LV、Givenchy、Fendi、CELINE等一眾奢侈品品牌的LVMH集團(tuán)董事長Bernard Arnault曾說:“奢侈品品牌的樹立要比其他生意困難得多,它需要創(chuàng)造一種根本不存在的消費(fèi)需求。”隨著奢侈品品牌把自己的潛在消費(fèi)對象從鳳毛麟角的富人轉(zhuǎn)向更為龐大的中產(chǎn)新富,它的使命也就從滿足欲望變成了“發(fā)明”欲望。

奢侈品品牌對此心知肚明,并且一直精于此道。把高級定制留給那些苛刻的老客戶,用成衣和沒有尺碼限制的包包收割新中產(chǎn),將產(chǎn)品線上最廉價(jià)的香水和口紅拋向最后那群還在讀書的學(xué)生或剛剛進(jìn)入職場的白領(lǐng)。當(dāng)奢侈品品牌拋棄了小作坊式的生產(chǎn)模式,而試圖通過公司化運(yùn)營攫取更廣泛受眾的利潤時(shí),快消化也就刻進(jìn)了它們的基因里。

從依靠精巧手工藝到販賣符號,讓奢侈品快消化的不是貢獻(xiàn)銷量還要被鄙視的消費(fèi)者,而是奢侈品品牌自己無節(jié)制的貪婪。奢侈品市場的滑稽,就在于它一方面強(qiáng)調(diào)自己的傳統(tǒng)和上流腔調(diào),一方面又屢屢在利潤面前快速地迎向俗不可耐的下流。

LV在小紅書開通直播,GUCCI和巴黎世家入駐抖音,Dior進(jìn)軍B站,而BV直接找李佳琦合作在直播間玩起了秒殺(見右圖),這些曾經(jīng)熱衷于宣傳自家毫無體驗(yàn)感的線下購物體驗(yàn)的奢侈品品牌紛紛喜笑顏開地?fù)肀Я穗娚剔D(zhuǎn)型,盡管它們?nèi)匀唤吡Ρ憩F(xiàn)出無奈和勉為其難。

從歐洲到北美到日本到中國,奢侈品熱有著清晰可見的傳播路徑,隨著奢侈品的快消化、大眾化,它已經(jīng)變成了一場消費(fèi)主義的擊鼓傳花。問題在于,沒有人知道,鼓聲什么時(shí)候會戛然而止。