鼻竇內窺鏡手術聯合藥物治療慢性鼻竇炎臨床效果及對血清炎癥因子水平的影響

范宇,王春,徐化冰

(大同市第二人民醫院,山西 大同)

0 引言

慢性鼻竇炎是普遍且多發的疾病之一,病程長且病情發作頻繁,其治愈難度較大。現階段,對慢性鼻竇炎患者實行鼻竇內窺鏡手術是具有時效性和安全性的治療手法之一,其臨床治療效果也有顯著提升。但是,由于慢性鼻竇炎致病因素混雜多樣,多由細菌感染合并自身免疫因素引起,使得手術治療效果大大降低。因此本次研究為增強慢性鼻竇炎的綜合治療效果,在采用鼻竇內窺鏡手術治療的基礎上加入藥物治療,使兩種治療方法聯合發揮效用,促進慢性鼻竇炎患者療效的提升,而從綜合治療效果來看,手術治療聯合藥物治療會成為治療慢性鼻竇炎的一種趨勢[1-3]。由于藥物治療和鼻竇內窺鏡手術治療聯合的治療方案尚缺少治療實例等相關資料,因此需結合此次研究調查結果整理總結聯合治療數據,調整并提升聯合治療效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

經過倫理委員會批準,同意抽取我院耳鼻喉科患者進行研究調查,并將65 例慢性鼻竇炎患者隨機分為研究組(35例)和參照組(30 例),研究時間為2018 年1 月至2019 年12月。其中參照組中男18 例,女12 例,年齡在25~65 歲,平均(40.70±4.71)歲,病程2~12 年,平均(5.81±2.23)年;研究組男20 例,女15 例,年齡在25~65 歲,平均(41.25±4.69)歲,病程2~12 年,平均(5.79±2.20)年。

1.2 方法

參照組單獨采用鼻竇內窺鏡手術對慢性鼻竇炎患者實行相應治療,具體治療措施:慢性鼻竇炎患者進入手術室后,先對慢性鼻竇炎患者采用全身麻醉,在此基礎上再加入鼻腔粘膜表面麻醉有助于開展鼻竇內窺鏡手術,也便于減輕慢性鼻竇炎患者的疼痛和煩躁狀態。手術中采用內窺鏡(使用功能性鼻內鏡手術)對慢性鼻竇炎患者實行對應手術治療;鼻內鏡手術則采用由前向后的方式進行,將復雜的手術步驟分開來;開放篩泡,臨床醫師再除鉤突,并將息肉去除;適當開放上頜竇、篩竇、額竇,擴寬上額竇、蝶竇自然口等實行切除處理。倘若出現輕度息肉改變,或者中鼻甲沒有任何病變情況,則需保留中鼻甲,對其行保留式[4-6]。倘若出現中鼻甲息肉嚴重改變情況,則需對中鼻甲行切除處理后,再行中鼻甲成形術。手術完成后,術腔采用凡士林紗條塞住,1~2 d 后取出。

研究組在行鼻竇內窺鏡手術治療基礎上再聯合采用藥物治療,藥物:羅紅霉素分散片,2 次/d,口服。氟替卡松鼻噴劑每日一次噴鼻。療程為3 個月。

1.3 觀察標準

①兩組的療效水平評定分為治愈、好轉、無效:治愈,患者可正常進行鼻通氣,內窺鏡檢查無膿性分泌物,痂皮面積少于30%;好轉,患者的臨床癥狀皆有明顯改善,內窺鏡檢查含有少量膿性分泌物,痂皮面積超過30%;無效,患者的鼻塞未見任何好轉,內窺鏡檢查鼻腔黏膜水腫嚴重,另存有大量痂皮。

②血清炎癥因子水平:一般采用酶聯免疫吸附試驗進行檢測,類別包括IL-5、IL-6、IL-12、IL-8。

③采用視覺模擬量表(VAS)進行主觀癥狀的評測,分值與病變程度呈正相關。

1.4 統計學方法

將實驗所得數據采用統計學軟件SPSS 18.0 進行分析處理,計量資料采用t檢驗,以均數± 標準差(±s)表示;計數資料采用χ2檢驗,以(%)表示,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

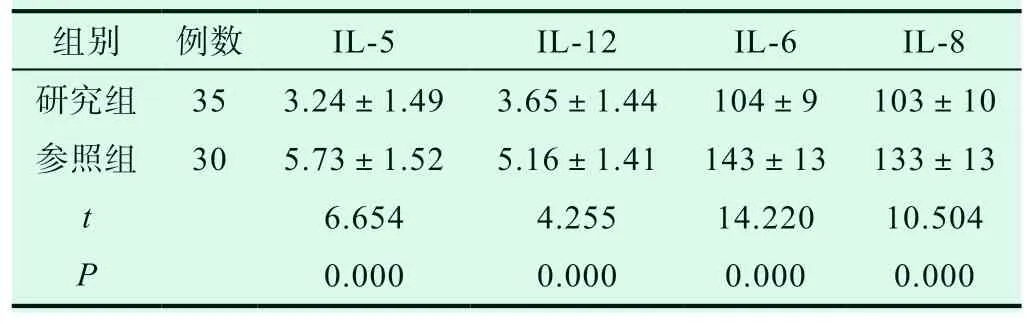

2.1 血清炎癥因子水平

兩組在單獨治療和聯合治療后的血清炎癥因子水平對比,其中研究組IL-5、IL-6、IL-12、IL-8 的水平更低,與參照組的高水平值形成鮮明對比,詳見表1。

表1 血清炎癥因子水平(±s,ng/mL)

表1 血清炎癥因子水平(±s,ng/mL)

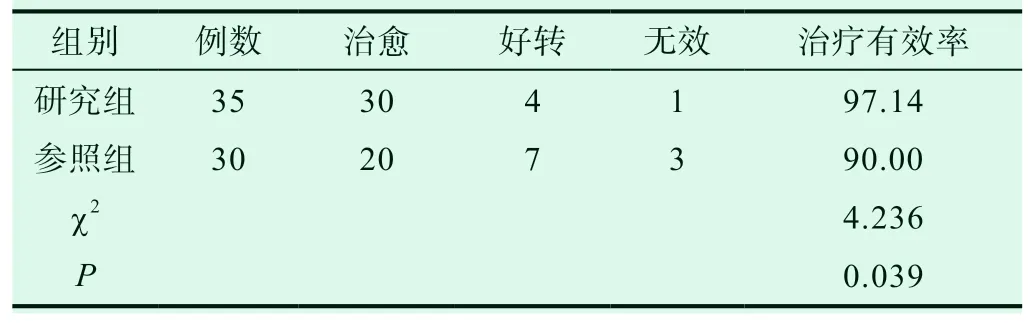

2.2 臨床療效

研究組和參照組的綜合療效相比較,研究組的整體療效均高于參照組,兩組的臨床效果也具有差異,詳見表2。

表2 臨床療效(n,%)

2.3 主觀癥狀VAS 評分

視覺模擬量表評定的主觀癥狀評分對比,主觀癥狀中出現鼻塞、頭痛、脹痛等經過系統評定,分值更低的一組是研究組,參照組和研究組的最終評分差異甚大,詳見表3。

表3 主觀癥狀VAS 評分(±s,分)

表3 主觀癥狀VAS 評分(±s,分)

3 討論

慢性鼻竇炎為鼻竇的慢性化膿性炎癥,其臨床癥狀包括鼻塞、頭痛、膿涕、慢性咽炎等,若不采取及時有效的治療則會影響慢性鼻竇炎患者的生活質量,加重呼吸道感染癥狀,癥狀嚴重者也會累及顱、眼、肺等重要器官。現階段,慢性鼻竇炎一般采用鼻竇內窺鏡手術予以治療,而此次研究也將藥物治療融入在手術治療后,維持并加強手術治療的效果,改善慢性鼻竇炎患者的生活質量和水平,積極促進病情轉歸[7-8]。慢性鼻竇炎在實行鼻竇內窺鏡手術后再采用藥物(羅紅霉素、氟替卡松鼻噴劑)治療,可顯著降低血清炎癥因子水平,調節機體的免疫功能,提升慢性鼻竇炎的綜合治療效果。本次研究將單獨使用鼻竇內窺鏡手術治療和聯合藥物治療對慢性鼻竇炎患者的臨床效果和血清炎癥因子水平的變化情況進行對比,依據對比結果可知,研究組和參照組的綜合療效相比較,其治療總有效率更高的一組是研究組,研究組的整體療效均高于參照組,兩組的臨床效果具有差異,有統計學意義(P<0.05);兩組在單獨治療和聯合治療后的血清炎癥因子水平對比,其中IL-5、IL-6、IL-12、IL-8(IL-5 由抗原活化的CD4+T 細胞、肥大細胞產生,在感染和過敏性疾病時出現的嗜酸性粒細胞增多主要是由IL-5 引起的。IL-6 主要由單核巨噬細胞、Th2 細胞、血管內皮細胞、成纖維細胞產生,能夠刺激活化B 細胞增殖,分泌抗體;刺激T 細胞增殖及CTL 活化;刺激肝細胞合成急性期蛋白,參與炎癥反應;促進血細胞發育。IL-8 主要由單核-巨噬細胞產生,主要的生物學活性是吸引和激活中性粒細胞,可導致機體局部的炎癥反應,達到殺菌和細胞損傷的目的。IL-12 主要由B 細胞和巨噬細胞產生,主要作用于T 細胞和NK 細胞)的水平更低的一組明顯是研究組,與參照組的高水平值形成鮮明對比,有統計學意義(P<0.05);視覺模擬量表評定的主觀癥狀評分對比,主觀癥狀中出現鼻塞、頭痛、脹痛等經過系統評定,分值更低的一組是研究組,參照組和研究組的最終評分差異甚大,有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,采用藥物治療和鼻竇內窺鏡手術同時對慢性鼻竇炎患者實行相應治療,可逐漸改善慢性鼻竇炎患者的臨床治療效果,降低其血清炎癥因子水平,積極促進病情轉歸。