肛瘺患者的圍手術護理分析

宋凌云

(莒南縣人民醫院,山東 臨沂)

0 引言

肛管直腸瘺(Anal Fistula)簡稱肛瘺,是發生于肛門直腸周圍的膿腫潰破,或是切口引流的后移病變。肛瘺由外口、瘺管與內口三部分組成,外口位于肛周皮膚上,內口位于肛竇或直腸壁。該疾病為肛腸科臨床常見疾病,任何年齡均可發病,以青壯年男性為高發群體[1]。該疾病對患者日常生活可造成較嚴重的影響,目前臨床多采取外科手術進行治療來取出內口與瘺管,但手術作為侵入性治療,對患者機體和心理均可造成一系列應激反應,術后恢復較長,加上術后患者在相當一段時間內肛門功能會存在不同程度的障礙,影響其生活質量,為促進患者術后早期康復,本次研究在肛瘺患者圍術期護理中應用了加速外科康復理念,取得較為理想的效果,現進行如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018 年4 月至2020 年4 月我院收治的肛瘺患者110 例作為本次研究一般對象,按照隨機數列表對患者進行排序,以奇偶數為分組標準,分為對照組(n=55,接受常規護理)與觀察組(n=55,在加速康復外科理念下實施優質護理)。觀察組中,男性28 例,女性27 例,疾病類型:低位單純性肛瘺40 例,高位單純性肛瘺15 例。患者年齡28~55 歲,平均(43.25±8.57)歲,病程1~3 年,平均(1.54±0.13)年。對照組中,男性29 例,女性26 例,疾病類型:低位單純性肛瘺18 例,高位單純性肛瘺37 例,患者年齡25~59 歲,平均(45.25±8.66)歲,病程1~3 年,平均(1.55±0.18)年。患者一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

納入標準:①患者經影像學檢查和臨床診斷,符合肛瘺相關診斷標準,明確為肛瘺。②符合手術指征,無手術禁忌證。③意識獨立清醒,可正常交流溝通。

排除標準:①手術禁忌證者。②合并嚴重肝腎功能不全者。③合并凝血障礙或免疫性疾病者。④妊娠或哺乳期婦女。

1.2 方法

對照組患者接受常規護理,包括術前宣教,告知手術注意事項、術后生命體征監測、營養支持、遵醫囑給藥等基線護理,在此不做贅述。

觀察組在其基礎上應用外科快速康復理念指導護理,包括:①術前護理,入院后安排患者進行B 超、直腸指診、肛門鏡等全面體格檢查,確定內口解剖部位,詳細了解病史。并對患者及家屬進行健康宣教,告知其手術流程、手術方法、手術時間等信息。術前進行腸道準備,進行清潔灌腸處理,術前半小時預防性應用抗生素[2-4]。②術中護理,術中積極配合醫生相關操作,協助患者采取正確體位,加強與患者溝通,緩解其緊張情緒,密切關注患者術中生命體征及麻醉情況,對意識清醒者可通過輕拍手背、談話等方式鼓勵患者,并告知其手術進程。③術后護理,術畢幫患者整理好衣物,注意保護患者隱私,去枕平臥,頭部偏向一側,保持呼吸道暢通,對患者血壓、心電圖、脈搏等生命體征嚴密觀察[5]。術后6 h 進流質飲食,少量多次飲水,密切關注傷口情況,是否出現紅腫、滲液等情況,如有傷口發炎應立即報告醫生并采取措施,麻醉消失后患者疼痛會明顯加重,可遵醫囑適當給予止痛藥物,加強交流,轉移注意力,減少活動,避免撕裂傷口。術后當日不排便,于術后24~48 h 進行排便,護理人員在患者排便前進行腹部按摩,指導患者排便時深呼吸,但不可過度用力,排便不暢可適當給予開塞露輔助排便,術后早期進行提肛訓練,提升肛門括約肌功能[6]。

1.3 觀察標準

術后采用視覺模擬評分法(VAS)對患者術后疼痛情況進行調查,量表總分0~10 分,分數越高,疼痛越明顯,分別于患者術后12 h、24 h、3 d、4 d 進行測試。

記錄兩組患者創面愈合時間、住院時間、以及生活質量評分,生活質量采用SF-36 量表進行評價,評價患者生理職能、軀體疼痛、社會功能及一般健康狀況,每個維度100 分,分數越高,生活質量越高。

術后對兩組患者手術相關并發癥進行統計。

1.4 統計學分析

應用統計學軟件SPSS 18.0 對資料進行分析處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,計數資料用率(%)表示,采用t和χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

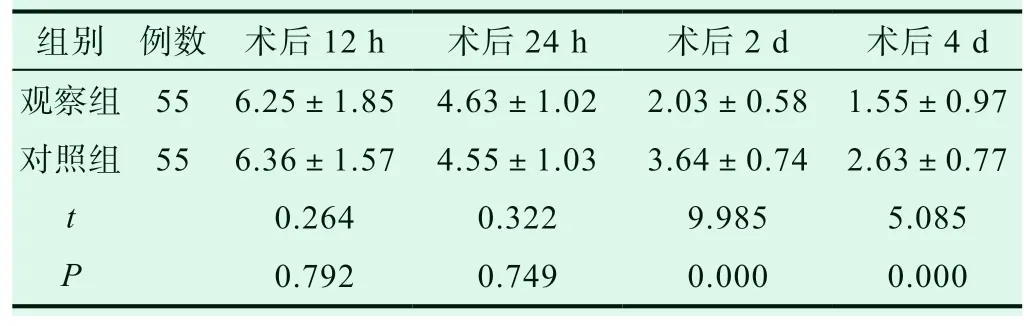

2.1 術后疼痛情況

術后12 h 及24 h 兩組患者VAS 評分對比差異無統計學(P>0.05),術后2 d、4 d 觀察組疼痛程度明顯低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組術后疼痛情況(±s,分)

表1 兩組術后疼痛情況(±s,分)

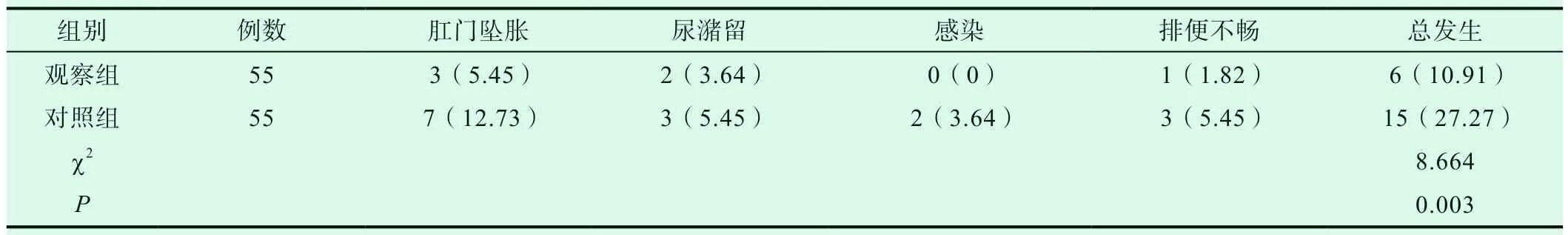

2.2 術后并發癥發生情況

兩組患者術后并發癥主要包括肛門墜脹、尿潴留、感染、排便不暢,觀察組并發癥發生率較對照組明顯更低(P<0.05),見表2。

表2 術后并發癥發生率[n(%)]

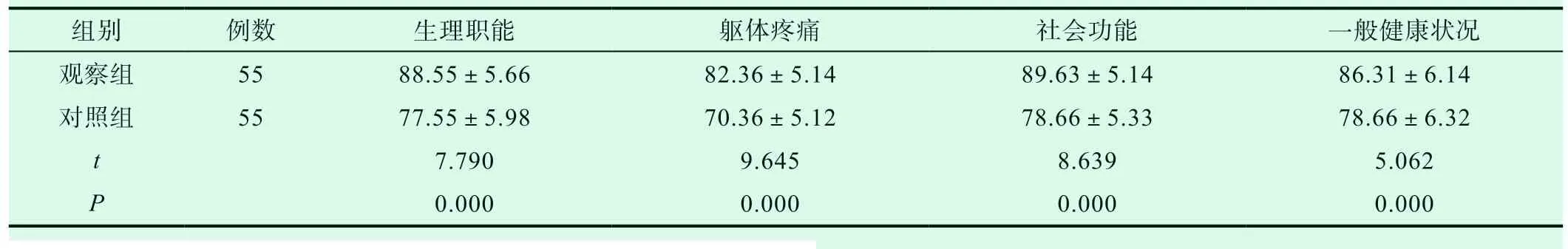

2.3 術后生活質量

本次研究對患者進行了為其2 個月隨訪,對其術后生活質量進行了統計,結果提示觀察組生活質量明顯高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 術后生活質量對比(±s,分)

表3 術后生活質量對比(±s,分)

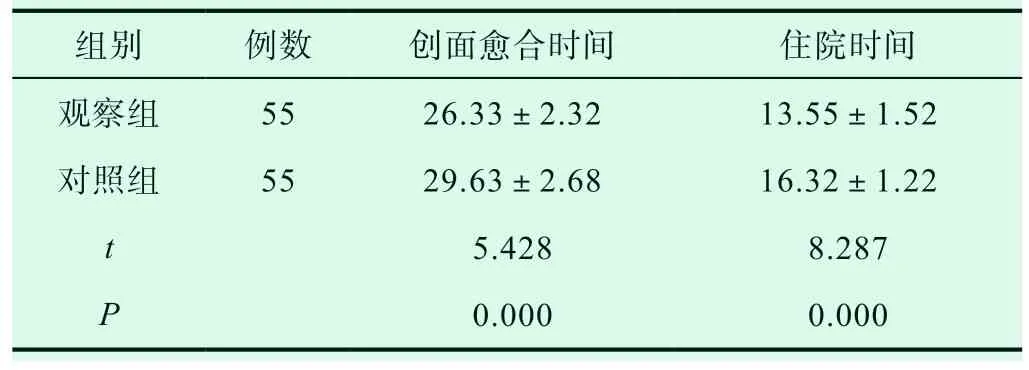

2.4 住院時間及創面愈合時間

觀察組住院時間及創面愈合時間較對照組明顯更短(P<0.05),見表4。

表4 住院時間及創面愈合時間(±s,d)

表4 住院時間及創面愈合時間(±s,d)

3 討論

肛瘺在臨床上比較常見,我國肛瘺發病率約在1.67%~2.6%。引起肛瘺的原因多樣,主要包括肛周膿腫、肛門裂反復感染、會陰部手術、結核、潰瘍性大腸炎等。患者臨床表現主要有周期性發作的流膿、局部腫痛、腫塊、瘙癢、濕疹等癥狀。手術是治療肛瘺的主要手段,通過外科手術去除病灶,形成開放的創面利于愈合可治愈肛瘺,但受到鋼構復雜性和特殊病理背景,術后仍有一定復發率,且術后易合并并發癥。圍術期選擇科學的護理方式對改善患者預后有重要意義[7-8]。

本次研究在患者的圍術期護理中應用了加快康復外科理念,通過術前對患者進行健康宣教、心理護理,幫助患者提前了解手術相關知識,做好心理建設,術中加強與醫生的配合,確保手術順利進行,術后通過飲食護理、排便護理及疼痛護理及提肛訓練來加快患者術后恢復速度,減少并發癥的發生。

本次研究結果提示,觀察組患者術后24 h 內VAS 評分與對照組差異不大,而2 d 及4 d 的疼痛程度明顯低于對照組,主要是由于麻醉消失后,患者疼痛會明顯加重,而在此期間對觀察組患者進行疼痛護理,減少術后活動,以免傷口撕裂,有助于緩解后期疼痛。另外,觀察組患者并發癥、創面愈合時間、住院時間等指標明顯少(短)于對照組,證實了在肛瘺患者圍術期護理中應用加速外科康復理念能夠減少患者術后并發癥,促進術后康復,提升其生活質量,值得推廣。