鄉村振興戰略下大熊貓國家公園入口社區農戶參與機制與優化路徑研究

劉霞 林宏貴 李婷

摘 要:實現鄉村振興首要解決的是農民收入問題,享受到經濟發展的紅利。本課題研究了大熊貓國家公園阿壩段入口社區農戶參與問題,以期實現農戶增收,緩解社區農戶與國家公園發展的矛盾沖突,促進社區發展的目的。本研究針對入口社區農戶采用焦點小組訪談(FGD)和半結構化訪談,分析社區農戶對國家公園的認知與態度、社區參與方式與參與內容、社區發展訴求和社區參與的影響因素,并提出入口社區農戶參與機制和參與路徑。

關鍵詞:大熊貓國家公園;入口社區;社區農戶參與;社區參與機制;參與路徑

1導言

大熊貓國家公園以保護大熊貓為主,主要集中在四川省岷山片區、邛崍山-大相嶺片區,NGO組織認為,大熊貓國家公園政府主導-社會參與模式的平臺建設,能將生態保護、地方扶貧與區域經濟發展有機結合起來,加快國家公園社區內生產生活方式轉變和生態文明建設,實現人與自然和諧共生。大熊貓國家公園大多地處民族地區和山區,其社區群眾也多為收入較低的農戶。那么,怎樣降低研究區農戶對自然資源的依賴度,轉變其生產生活方式?如何緩解社區發展與國家公園之間的利益沖突?解決這些問題對促進大熊貓國家公園入口社區農戶增收,鞏固脫貧攻堅成果,推動當地鄉村振興具有重要的現實意義。

我國大熊貓主要分布在阿壩州,大熊貓國家公園阿壩管理分局依托四川省臥龍國家級自然保護區(也稱臥龍特區)管理機構設立,于2019年1月15日在臥龍正式掛牌。臥龍也是我國第一個大熊貓自然保護區,選取臥龍為主要研究區域具有典型代表意義。

2國家公園社區參與研究現狀

國家公園(National Park)是生態學、環境學、旅游學和管理學等研究領域的研究熱點之一。近年來國內外研究多集中于國家公園的管理體制與運營機制[1-2]、社區參與和發展[3-4]、資源價值評估與生態環境等方面,其中,社區參與相關研究是國家公園探索可持續的社區發展機制的重要途徑。

國外關于國家公園社區參與的研究較早于國內,研究發現,國家公園、自然保護區等自然保護地的設立機構、管理戰略、管理者能力、保護意識是影響社區參與的主要因素,同時,也受到教育水平、經濟收益等因素的影響。而社區參與的管理手段包括社區收益共享、建立緩沖區、社區教育、建立資金與技術支持機制等。

而國內學者則更加關注國家公園社區參與的建設路徑、管理機制和參與模式等研究。在國家公園社區參與模式與機制方面,研究者通過劃分利益相關者主體,提出不同主體的參與模式,如傳統社區居民可通過傳統生活方式等行為投入到社區參與中。三江源國家公園的牧民可通過生態保護、特許經營、生態補償、生態體驗等方式參與其中。因國家公園的建設會使社區居民失去部分土地,高燕、鄧毅等學者提出社區特許經營制度向社區的傾斜,會在很大程度上較少社區沖突。也有學者關注到國家公園社區農戶的生計問題,國家公園的社區農戶依賴于自然資源,研究發現,發展替代性能源產業、參與式管理、培訓項目可以降低社區農戶對自然資源的依賴程度。

3研究區概況

3.1研究區社區概況

臥龍特區位于四川盆地西緣岷江上游、阿壩州東南部,總面積2000平方公里,轄臥龍和耿達兩個鎮,共6個行政村,26個村民小組。截止2020年末,臥龍特區總人口5713人,其中農業人口4464人,占總人口的78.14%。經濟收入以旅游及服務業和農林牧業為主。汶川縣三江鎮草坪村毗鄰臥龍耿達鎮,也劃入了大熊貓國家公園,草坪村大力發展休閑避暑產業,村民以經營農家樂為主和外出務工為主。

3.2研究區社區參與方式

臥龍各行政村均處于臥龍國家級自然保護區,受保護區要求以及國土空間規劃等政策法規要求,以生態保護為首要任務,可利用的資源和土地較少,社區參與以生態保護和旅游接待業為主。

3.3大熊貓國家公園與社區農戶的關系

臥龍是我國唯一一個政事功能合一的自然保護區,但受國家行業部門主管,缺乏政府行政職能,基礎設施滯后,加上保護區的政策要求,區內群眾的生產生活受到一定限制,存在矛盾沖突。主要體現在生態紅線管控和村民謀求發展空間的矛盾,生態環境保護和旅游發展之間的矛盾,臥龍特區管理體制和政府行政職能之間的矛盾等方面。然而社區發展是國家公園可持續發展的重要環節,當兩者發生沖突時,社區共管是解決農戶與國家公園矛盾的有效途徑。

4統計分析

2021年8月下旬,課題組前往臥龍特區和汶川縣三江鎮,分別對臥龍鎮、耿達鎮和三江鎮的7個行政村展開焦點小組訪談(FGD)和半結構訪談,焦點小組訪談圍繞研究主題聽取農戶參與的問題和訴求,半結構訪談則根據訪談提綱收集到入口社區農戶對大熊貓國家公園建設的認知、態度、參與方式和建議等方面的一手資料,根據訪談記錄整理出7000余字的文字資料。

4.1受訪者基本特征

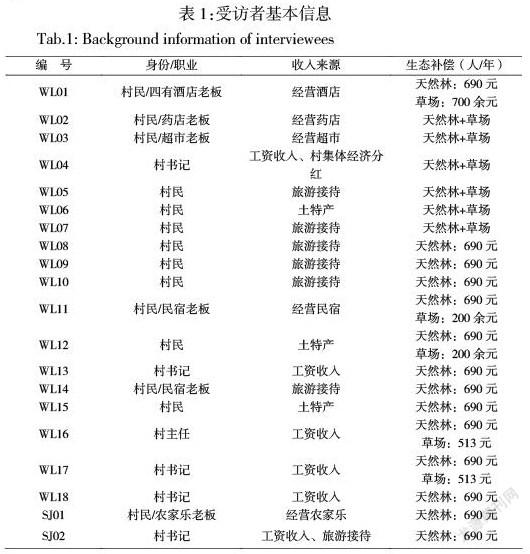

針對行政村焦點小組訪談,由課題組和當地政府組織訪談活動,每個行政村由村書記、村委和若干村民代表參加,每組6~18人,訪談時間2.5~3小時左右。針對入口社區農戶的半結構訪談,共整理有效訪談記錄20份。為保護受訪村民的基本信息,采取匿名編號形式,表示為地區首字母+數字,如“WL1”表示在臥龍特區受訪談的第一位村民。基本信息見表1。

4.2入口社區農戶訪談分析

4.2.1認知與態度

大熊貓國家公園阿壩管理分局于2019年1月15日在臥龍特區掛牌,但受訪的村干部和村民對其認知較為籠統。“(大熊貓國家公園)2019年掛牌的,主要目的是保護生態。”(WL01)“掛牌的時候知道,但具體政策那些不太清楚。”(WL13)“前年掛牌的,但聽說要摘牌,為了保護生態。”(WL18)“了解不多,知道是去年掛牌的,但具體做什么和概念不清楚。”(WL04)“前年掛牌,聽說生態紅線還沒有劃定,其他的不是很清楚。”(SJ02)。受訪者大多知道掛牌年份,但提到不太清楚這個機構具體要做什么。

從訪談中了解到當地社區居民的生態保護意識較強,但長期在保護區管轄下,對生態紅線十分敏感,擔心國家公園建立后生態紅線管控會更嚴格,社區發展空間變窄。部分村民提到“過度保護,我們農民的利益會受損。”(WL01)“(國家公園建立后)發展會更受限”(WL03)“會制約發展,農家樂生意越來越差。接受拆遷,可獲得相應賠償。”(SJ01)各村干部談到“生態紅線管控擴大,未得到實際好處,引發村民不滿,如村集體想發展旅游,但無發展空間。”(WL04)“政策限制變大,村民為求生存,惡性競爭、違法經營、占道設攤等亂象問題更加突出。”(WL16)“生態紅線管控力度大,社區發展空間將會變小,地方易發生穩定問題。”(WL13)“擔心紅線管控,各種項目的行政審批手續更難辦下來。”(SJ02)據此可知,當地社區居民的發展長期受保護區生態紅線制約,對國家公園的建立存在一定抵觸和擔憂情緒。

4.2.2參與方式與參與內容

在訪談過程中,發現社區農戶多數不清楚有哪些參與途徑和參與內容,如提問為“您有參與到國家公園的保護、建設和運營中嗎?如果有,具體是以何種形式、何種角色(管理者、組織者或普通農牧民)參與進來的?”農戶回答以“沒有參與”“不太清楚”“不知道如何參與”為主,而村干部較為清楚,回答如“參與了生態保護和社區管理”(WL04)“生態保護,動員村集體維護衛生環境和游客秩序”(WL13)“天然林和野生動植物保護,社區管理”(WL18)。結合鎮上書記、鎮長的介紹,發現臥龍特區和三江鎮社區居民多是非組織參與,即不通過任何組織自發參與。主要參與到農家樂、民宿等旅游接待,旅游交通運輸,天然林、草場等生態保護這幾種方式。根據焦點小組訪談了解到臥龍鎮共有三個行政村(臥龍關村、足木山村和轉經樓村),其中臥龍關村、足木山村散戶居多,以民宿經營為主,轉經樓村則圍繞甘海子發展徒步旅游,農戶參與分紅。耿達鎮幸福村依托中華大熊貓園,以“公司+農戶”的模式發展旅游,游客數量較多,產業初具規模。三江鎮草坪村村民主要參與社區的旅游接待和生態保護。

4.2.3生計來源與利益訴求

研究區農戶主要生計來源為旅游接待收入、售賣農產品、生態經濟補償等。由于天然林保護工程,臥龍特區和三江鎮草坪村每戶人劃定了天然林管護區域,7歲以上的村民每人每年有690元的天然林管理保護費。臥龍特區各行政村根據草場面積,當地村民每人每年有200~700元左右的經濟補償。

臥龍特區和三江鎮草坪村村民在利益訴求上高度一致,即請求大熊貓國家公園生態紅線劃定時,為當地社區發展留出發展空間,當地既要生態保護也要謀發展。臥龍關村焦點小組訪談中,村干部和村民代表提出“受土地性質限制(耕地少,病害多),村民謀求發展,不能一味的壓制,要在思路上、方法上和政策上去解決實際問題,協調好“堵”與“疏”的平衡。”“生態紅線留出一定空間用于社區發展,合理的發展旅游也是一種保護,否則容易影響地方穩定。”“希望獲得熊貓之巔和巴朗山沿線的特許經營權,可充分解決就業問題。”耿達鎮受政策和體制制約,基礎設施滯后,當地村民希望生態紅線的劃定要考慮旅游發展空間,提出“對高半山區域進行招商引資,改造臨時生產的農用房。”“結合鄉村振興,大力發展鄉村旅游,提高社區管理,依托相應的政策、資金支持,進行基礎設施的改造提升。”“圍繞熊貓家園進行風貌改造,打造旅游走廊和修建停車場。深挖盤龍寺和老鴉山彩林等人文和自然資源,通過搭建觀景臺和木棧道發展旅游。”等發展訴求。

4.2.4制約入口社區農戶參與因素

臥龍特區作為國家級自然保護區,在管理、建設、發展上區別于其它地區鄉鎮。制約社區農戶參與的因素主要體現在:

(1)受體制機制影響。體制上,臥龍特區直屬于四川省政府,由省林業廳代管,當地政府在行政職能上同其它地區的政府存在差異,部分行政權力弱化,如政府在面對社區農戶在保護區內私自設攤經營、亂搭違建、亂扔垃圾等市場管理亂象等問題時,因無行政執法權和特許經營審批權,無法有效、快速進行整治。

(2)受政策法規限制。臥龍特區和三江鎮受《自然保護區管理條例》等法律法規限制,一方面,社區居民因保護區管控、退耕還林(還竹)等政策限制,耕地面積縮小,傳統農業無法滿足生計和發展,農業參與困難;另一方面,受生態紅線管控,發展空間有限,村集體想獲得特許經營許可難,社區農戶參與旅游發展受限。

(3)參與途徑不明晰。訪談情況反應出受訪農戶對大熊貓國家公園社區參與途徑不清楚,在一定程度上也限制社區農戶參與。

(4)基礎(配套)設施落后。臥龍特區在供水、供電、垃圾和污水處理以及停車場等市政工程建設落后,缺乏休閑娛樂設施,旅游配套設施,在一定程度上制約了社區農戶參與。

5研究結論與建議

5.1研究結論

本研究對大熊貓國家公園入口社區農戶進行深入訪談,結合社區現狀和訪談資料分析,得出以下結論:

(1)認知與態度。社區農戶對大熊貓國家公園的認知不明確,存在一定抵觸態度。在訪談過程中發現,大部分村干部和村民對大熊貓國家公園阿壩分局的成立時間、管理機構和職責內容認識模糊,認為國家公園會出臺類似于《自然保護區管理條例》等法律法規,將會更加限制社區發展,影響社區農戶生計。

(2)社區發展訴求。受保護區管制和自然條件影響,社區農戶發展旅游意愿強烈。臥龍國家級自然保護區成立于1963年,在保護區近60年的管治下,當地社區農戶已樹立較強的生態保護意識,已從上山挖草藥、打獵、挖煤礦和種植農作物等對自然依賴度強的傳統生產方式轉變為從事生態旅游業、經營民宿(農家樂)、參與生態環境保護等生態生產方式。

(3)社區農戶參與方式。目前社區居民以參與旅游接待和生態環境保護為主。臥龍特區和三江鎮內大部分村民從事旅游接待,臥龍鎮臥龍關村、足木山村,耿達鎮幸福村、龍潭村和三江鎮草坪村村民主要經營民宿和農家樂,臥龍鎮轉經樓村村民主要從事徒步旅游接待。

(4)社區參與影響因素。制約社區居民參與的因素包括體制機制、政策法規、參與途徑、基礎(配套)設施、資金和自然條件等方面。其中,體制機制、政策法規、基礎(配套)設施和資金限制是主要影響因素。社區農戶對生態紅線管控、資金短缺、鄉鎮基礎設施和旅游配套設施薄弱等因素反應強烈,主要是發展空間受限的問題。

5.2對策建議

本研究結合研究區概況、社區農戶參與認知、參與方式、發展訴求、社區參與影響因素等分析,針對大熊貓國家公園入口社區農戶參與機制與優化路徑,提出以下建議。

5.2.1優化參與機制

社區參與機制即如何聯動社區各參與主體,促使社區參與高效運行。自孫九霞分析利益相關者在社區參與過程中的關系后,眾多學者將社區參與主體劃分為管理者、社區居民和第三方,本研究為了實現社區共建共享,讓入口社區居民成為大熊貓國家公園的建設者和受益者,將從如何引導社區農戶參與,如何進行利益分配,如何對社區居民進行培訓以及信息反饋等方面進行優化,強化引導機制、組織協調機制、利益分配機制、培訓機制和反饋機制之間的聯動,構建引導層、組織協調層、核心利益層和評估反饋層的社區農戶參與機制。

(1)引導機制。引導層主要由主管機構組成,即大熊貓國家公園管理局(阿壩分局)負責社區農戶的宣傳教育、參與引導,提供政策和資金項目扶持,對村集體特許經營進行行政審批。本研究借鑒楊金娜在三江源國家公園社區參與機制中加入三江源國家公園咨詢委員會,加強牧民與管理局之間的聯系,對此,在本研究社區農戶參與機制中,設置由管理局牽頭成立的大熊貓國家公園委員會,搭建入口社區農戶與管理機構之間的橋梁,社區農戶可以隨時向委員會獲取關于政策扶持、教育培訓、資金項目、貸款等方面的信息咨詢和幫助。

(2)組織協調機制。組織協調層由村集體、旅游合作社、農業合作社,企業組成,負責農戶參與、資源和利益分配,各自按需與社區農戶合作,分別進行資金和土地入股、資源分配、培訓和提供就業崗位。

(3)利益分配機制。核心利益層的收益主體為社區農戶,其利益分配主要分為集體利益分紅和個人工作收入,具體為集體經濟利益由村集體統籌分配,個人收入由旅游合作社和企業按勞分配。

(4)培訓機制。主管機構負責社區農戶關于國家公園的相關政策宣傳、如何參與等方面的教育培訓,而個體和集體民宿經營和旅游服務等方面的技能培訓則主要由旅游合作社和企業負責。

(5)反饋機制。評估反饋層中農戶參與信息由社區農戶代表(即村民代表)直接向委員會反饋,整個機制的評估則由組織協調層和核心利益層共同反饋給引導層,由引導層進行最終決策和機制優化。

5.2.2改進參與路徑

在調查分析社區農戶的參與方式和參與內容,構建其參與機制后,社區農戶的參與路徑也相對清晰。主要路徑是村集體充分調動社區農戶參與的積極性,向農戶傳達主管機構的相關信息(間接)和分配資源、利益分紅,向主管機構反饋社區農戶的參與意愿和訴求,并以集體經濟入股合作社和企業,獲取集體分紅;社區農戶既可以間接通過村集體獲取主管機構的相關信息,也可以直接對接主管機構相關部門咨詢信息,其參與方式,既可以選擇自營,也可以選擇合作社和企業提供的就業崗位。

6討論

臥龍特區作為國內首個大熊貓自然保護區,國家公園的成功建立將會更加完善大熊貓保護工作,實現提質升級,但與大熊貓國家公園息息相關

的入口社區農戶參與問題值得關注,社區參與可以解決農戶生計問題和國家公園管理,通過社區共管,促進社區和國家公園持續發展。然而,本研究成果能否有效落地最終取決于臥龍特區管理體制是否能夠理清與重構,國土空間是否能考慮社區發展進行調控,村集體、企業是否能獲得特許經營權。對此,大熊貓國家公園入口社區農戶高質量參與需政府、社區、第三方機構多方共同努力,攜手突破當前瓶頸。

參考文獻:

[1] 鐘林生,肖練練.中國國家公園體制試點建設路徑選擇與研究議題[J].資源科學,2017,39(01):1-10.

[2] 孫琨,鐘林生.國家公園公益化管理國外相關研究及啟示[J].地理科學進展,2021,40(02):314-329.

[3] 何思源,魏鈺,蘇楊,閔慶文.基于扎根理論的社區參與國家公園建設與管理的機制研究[J/OL].生態學報:1-12.

[4] 潘淑蘭,王曉倩,毛焱,et al.社區居民與游客對國家公園的認知與態度分析——以神農架國家公園為例[J].環境保護,2019(8).

作者簡介:劉 霞(1994-),女,漢族,四川富順人,研究實習員,碩士研究生,從事人文旅游研究工作.

通訊作者:林宏貴(1982-),男,漢族,四川隆昌人,副研究員,本科,從事生態旅游研究工作.

基金項目:2021年阿壩州社科資金項目(ABKT2021022).