硫脲改性豬糞生物質炭對模擬農田徑流中鎘和草甘膦吸附特征

宋佳穎, 劉 君, 宗海英, 宋寧寧, 蘇寶坤, 王芳麗

青島農業大學資源與環境學院, 青島市農村環境工程研究中心, 山東 青島 266109

農藥和化肥等農用化學品的過量施用,使我國農業面源污染日益嚴重,已成為生態環境惡化的主要原因,嚴重阻礙了農業環境保護[1-3]. 目前,農業面源污染研究主要以氮磷為主,對有機污染物與重金屬等的研究相對較少[4]. 同時,已有研究多集中在對污染物受納水體的綜合治理上,而這種末端治理方式不能從源頭控制污染[5-6]. 與面源氮磷污染物相比,面源重金屬或有機物或它們共同即使以極低的濃度存在,也更易引起更為嚴重的生態環境和人體健康問題[7]. 其中,重金屬鎘(Cd)具有高毒性、高生物遷移性,且含Cd磷肥在農業生產中長期使用[8];草甘膦是目前農業上施用范圍極廣、施用量極大的除草劑,它能長期存留在土壤中,影響土壤環境和植物生長發育[9]. 因此,以Cd和草甘膦為典型,研究農業面源污染物污染防控,對農業環境保護具有十分重要的理論意義.

實際環境中,農田土壤中的污染物很少單一存在,由農業活動引起的重金屬和有機物的復合污染問題應受到重視. 復合污染物之間極易產生交互作用,改變單一污染物的生態毒理和環境行為,形成復合污染效應[10]. 已有研究[11-12]發現,農藥的存在增加了土壤中的重金屬到水體的流失量. Cd在草甘膦濃度低時會增加其毒性,在濃度高時會抑制其毒性和除草效率;草甘膦也會降低Cd的有效性和毒性作用[13]. 因此,在研究農業面源污染防控問題時,重點關注復合污染問題,對降低實際環境中的污染效應,具有十分重要的應用價值.

農業面源污染物主要在遷移轉化過程中隨農田徑流進入水體,形成農業面源污染[14]. 吸附固持是有效減少環境中的農業面源污染物的技術之一. 生物質炭具有多孔隙的表面結構和穩定的芳香結構,能夠吸附固定農田中污染物,有效減少面源污染物的釋放風險[15-16]. 生物質炭通常由生物質在控氧條件下高溫熱解或燃燒生成的物質[17]. 近年來,改性生物質炭在農業環境保護方面表現出了顯著優勢,生物質炭改性和應用已成為當前研究的熱點[18-20]. 其中,豬糞生物質炭在吸附重金屬或有機污染物方面表現優異[21-22]. 我國養豬業的迅速發展中伴隨的環境污染問題,給我國農業固體廢棄物處置和環境保護帶來了巨大挑戰,豬糞資源化利用途徑迫在眉睫,但國內外利用動物糞便制備生物質炭的研究相對較少. 硫脲是一種具有代表性的有機表面改性劑,能夠通過增加胺和巰基官能團的結合能力,提高吸附劑對重金屬的吸附能力[23]. 研究生物質炭在有機-無機復合污染中的研究極為有限[24],將硫脲改性生物質炭應用在農業面源復合污染防控中的研究還鮮見報道. 因此,探究硫脲改性豬糞生物質炭是否能夠成功去除農業面源復合重金屬-農藥污染,具有尤為重要的研究和應用價值.

研究擬將豬糞制備成豬糞生物質炭,并用硫脲改性,探究硫脲改性豬糞生物質炭對模擬農田徑流中典型農業面源污染物Cd和草甘膦的吸附效果,尋求農田地表徑流中重金屬和農藥的同時去除方法,利用豬糞制備生物質炭和硫脲改性生物質炭,探究比表面積分析和元素分析對改性前后豬糞生物質炭的性質變化,并系統地研究了單一和復合污染體系中,初始濃度對兩種豬糞生物質炭吸附模擬農田地表徑流中Cd和草甘膦效率的影響,以期在減輕固體廢棄物處置壓力的同時,為解決實際環境中的復合污染問題提供經濟環保的技術手段.

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試豬糞取自山東省青島市平度市某養殖場,將豬糞晾干并挑出石子、樹枝等雜質后,研磨,過100目(150 μm)篩備用. 草甘膦購自西格瑪奧德里奇貿易有限責任公司,純度為98.8%. 氯化鎘和硫脲均購自天津市鼎盛鑫化工有限公司,其純度為分析純.

1.2 生物質炭的制備與性質表征

將過篩后豬糞置于坩堝中蓋好,放入馬弗爐(KSJ,常州匯邦電子有限公司)中,100 ℃下限氧加熱1 h,再于450 ℃下加熱4 h,使其炭化. 冷卻過100 目(150 μm)篩,得到未改性豬糞生物質炭(簡稱“未改性生物質炭”),待用.

豬糞、未改性和改性生物質炭的pH和比表面積分別使用pH計(雷磁PHSJ-5,上海儀電科學儀器股份有限公司)和比表面積分析儀(N2-BET,ASAP-2020,美國麥克儀器公司)測定. 碳(C)、氫(H)和氧(O)3種元素含量使用元素分析儀(Vario EL III,德國Elmentar集團)測定和計算獲得. 生物質炭表面含氧官能團和巰基含量分別采用Boehm滴定法[25]和Ellman試劑法[26]測定. 過篩后的豬糞和未改性生物質炭經HNO3-HF-HClO4(體積比為7∶1∶2)混合酸體系消解后,用火焰原子吸收光譜儀(AA-7000,日本島津公司)測定上清液中Cd含量.

1.3 指標測定

采用批次平衡吸附方法進行等溫吸附試驗. 根據預試驗結果,吸附平衡時間為12 h,生物質炭投加量為0.1 g. 氯化鎘溶液中Cd系列濃度為0~40 mgL,草甘膦溶液系列濃度為0~6 mgL,復合污染體系中,氯化鎘和草甘膦溶液系列濃度中草甘膦和Cd含量分別為4和10 mgL,溶液體積為20 mL,于25 ℃、150 rmin 避光振蕩,吸附平衡后,過濾并離心,取上清液待測. 利用pH計分別測定等溫吸附試驗中Cd或草甘膦初始溶液和平衡溶液的pH,平行測試3次.

待測液中Cd和草甘膦含量分別用火焰原子吸收光譜儀和高效液相色譜儀(Agilent 1260,美國安捷倫公司)測定.

1.4 數據處理

數據的匯總整理采用Microsoft Excel 2016軟件,試驗結果通過Origin 8.0軟件進行繪圖分析.

吸附量和吸附率的計算如式(1)(2)所示.

Qe=(C0-Ce)Wc×V

(1)

η=(C0-Ce)C0×100%

(2)

式中:Qe為生物質炭對Cd2+或草甘膦的平衡吸附量,mgg;C0為溶液中Cd2+或草甘膦的初始含量,mgL;Ce為平衡時溶液中Cd2+或草甘膦含量,mgL;V為溶液體積,L;Wc為生物質炭投加量,g;η為生物質炭對Cd2+或草甘膦的吸附率.

運用Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合吸附等溫線,前者是經驗主義吸附模型,假設吸附劑具有異質性的表面;后者是基于吸附劑表面為均質且有確定的吸附位點的假設.

2 結果與分析

2.1 生物質炭基本性質分析

豬糞經熱解制備為未改性和改性生物質炭后,其pH由7.67分別增至8.79和9.17,比表面積由38.2 m2g分別增至197和356 m2g. 豬糞中C元素含量為46.13%,其他元素含量約為50%,未改性和改性生物質炭中C元素含量分別增至77.37%和83.43%. 經計算,未改性和改性生物質炭的OC(原子比,下同)分別為0.18和0.11、HC(原子比,下同)分別為0.11和0.09. 與未改性生物質炭相比,改性生物質炭表面的含氧官能團羧基、內酯基、酚羥基和羰基分別由0.23、0.27、0.35和0.37 mmolg 增至1.79、0.78、0.86和0.52 mmolg. 未改性生物質炭和改性生物質炭表面巰基含量分別為低于巰基檢出限(2.01 μmolL)和0.79 mmolg. 豬糞、未改性和改性生物質炭中Cd含量分別為(0.17±0.01)(0.30±0.02)和(0.32±0.02) mgkg.

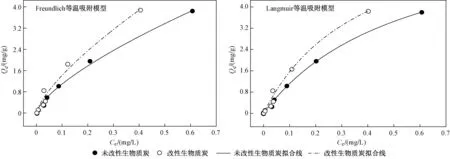

2.2 生物質炭對Cd的等溫吸附特征

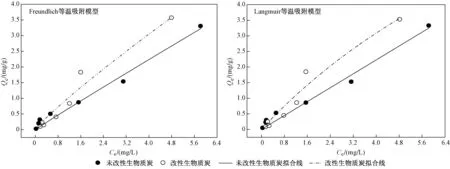

生物質炭對Cd的等溫吸附模型如圖1所示,Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合參數和決定系數見表1. Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合決定系數(R2)均大于0.940. 改性生物質炭吸附Cd的Langmuir等溫吸附模型擬合決定系數(R2)略高于Freundlich等溫吸附模型,說明其對Cd的吸附機理由非均質為主變為單分子層為主. Freundlich等溫吸附模型非線性指數(n)均小于1,與未改性生物質炭相比,改性生物質炭的等溫吸附模型非線性指數(n)由0.973降至0.889. 未改性和改性生物質炭的最大表觀吸附量(Qmax)分別為5.587和14.165 mgg,改性生物質炭對Cd的最大表觀吸附量(Qmax)約為未改性生物質炭的3倍. 隨著Cd初始濃度的增加,兩種生物質炭對Cd的吸附量逐漸增加;與未改性生物質炭相比,Cd初始濃度低時,改性生物質炭對Cd的吸附量增加不顯著,隨著初始濃度增加,吸附量增加的越多,最高達18.52%.

圖1 生物質炭對Cd的Freundlich和Langmuir等溫吸附模型Fig.1 Freundlich and Langmuir isothermal sorption models of Cd by biochar

2.3 生物質炭對草甘膦的等溫吸附特征

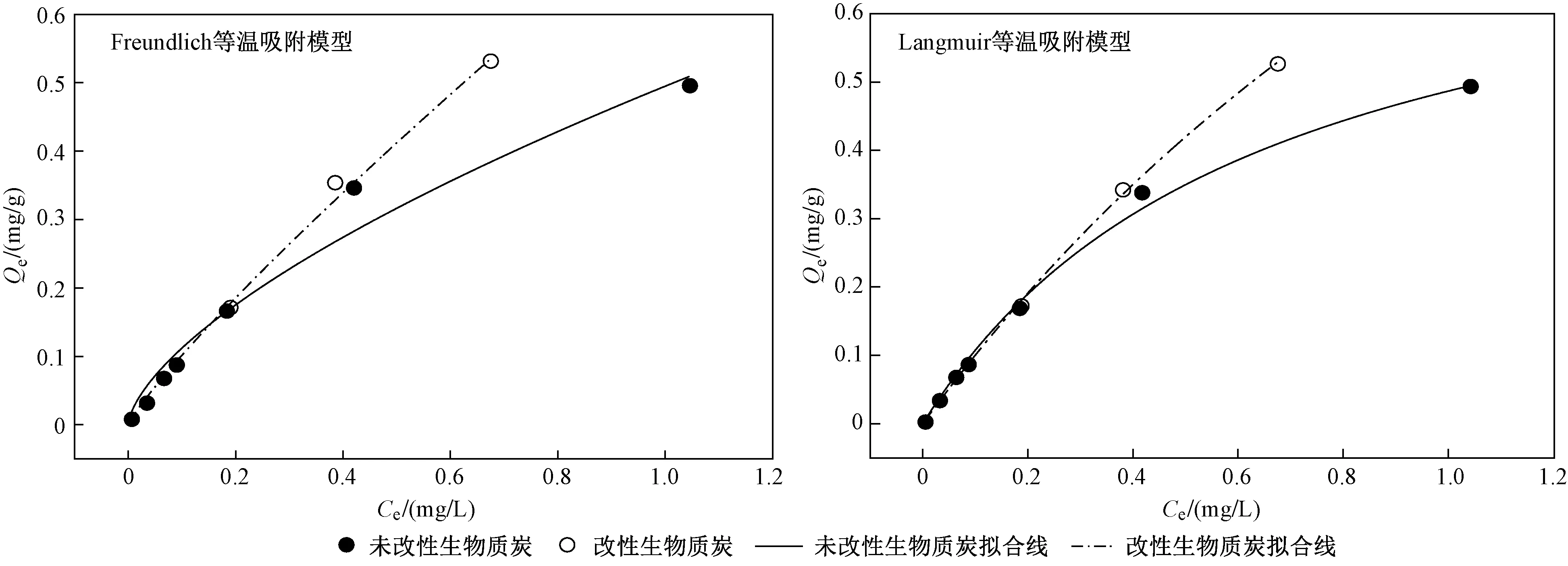

生物質炭對草甘膦的等溫吸附模型如圖2所示,Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合參數和決定系數見表1. Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合決定系數(R2)均大于0.880,Langmuir等溫吸附模型的擬合決定系數(R2)略高于Freundlich等溫吸附模型. 與未改性生物質炭相比,改性生物質炭的Freundlich等溫吸附模型非線性指數(n)由0.871降至0.645,二者均小于1;Langmuir等溫吸附模型擬合參數中,未改性和改性生物質炭的最大表觀吸附量(Qmax)分別為0.800和2.065 mgg,改性生物質炭對草甘膦的最大表觀吸附量(Qmax)約為未改性生物質炭的2.6倍. 隨著草甘膦初始濃度的增加,兩種生物質炭對草甘膦的吸附量逐漸增加;與未改性生物質炭相比,草甘膦初始濃度低時,改性生物質炭對草甘膦的吸附量略有降低,隨著初始濃度增加,吸附量逐漸增加,最高達7.60%.

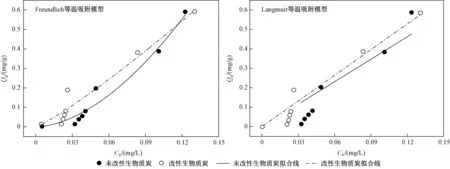

2.4 復合污染對生物質炭等溫吸附Cd的影響

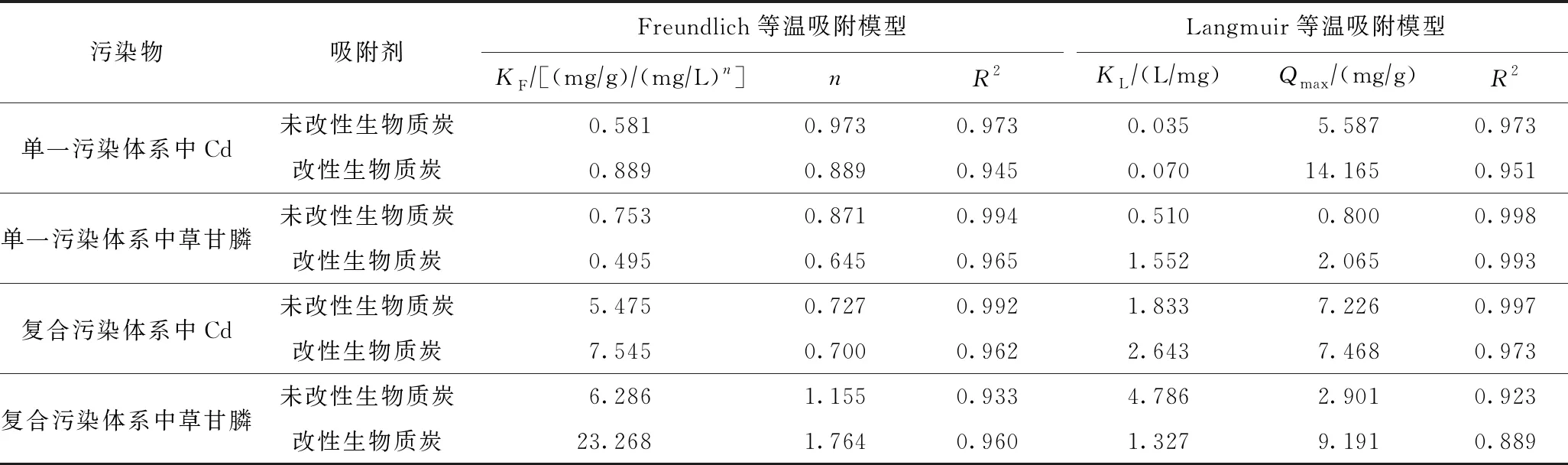

表1 生物質炭對Cd和草甘膦的等溫吸附模型擬合參數和決定系數

圖2 生物質炭對草甘膦的Freundlich和Langmuir等溫吸附模型Fig.2 Freundlich and Langmuir isothermal sorption models of glyphosate by biochar

圖3 復合污染體系中生物質炭對Cd的Freundlich和Langmuir等溫吸附模型Fig.3 Freundlich and Langmuir isothermal sorption models of Cd by biochar under combined pollution

草甘膦和Cd復合污染體系中,生物質炭對Cd的等溫吸附模型如圖3所示,Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合參數和決定系數見表1. 與Cd單一污染體系相比,草甘膦和Cd復合污染體系中,兩種生物質炭吸附Cd的Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合參數與決定系數變化趨勢類似. 與Cd單一污染體系相比,草甘膦的存在,使未改性和改性生物質炭對Cd的等溫吸附模型非線性指數(n)分別降至0.727和0.700,吸附能力分別增加了25.28%和21.26%;豬糞生物質炭對Cd的最大表觀吸附量(Qmax)增至7.236 mgg,增加了29.34%,改性生物質炭的最大表觀吸附量(Qmax)降至7.468 mgg,降低了47.28%.

2.5 復合污染對生物質炭等溫吸附草甘膦的影響

圖4 復合污染體系中生物質炭對草甘膦的Freundlich和Langmuir等溫吸附模型Fig.4 Freundlich and Langmuir isothermal sorption models of glyphosate by biochar under combined pollution

草甘膦和Cd復合污染體系中,生物質炭對草甘膦的等溫吸附模型如圖4所示,Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合參數和決定系數見表1. Freundlich和Langmuir等溫吸附模型擬合決定系數(R2)均大于0.880,總體變化趨勢與草甘膦單一污染體系類似. 與草甘膦單一污染體系不同,草甘膦和Cd復合污染體系中,Freundlich等溫吸附模型的擬合決定系數(R2)略高于Langmuir等溫吸附模型. Freundlich等溫吸附模型非線性指數(n)均大于1,與未改性生物質炭相比,改性生物質炭n分別增至1.155和1.764,分別比草甘膦單一污染體系增加了0.33和1.73倍. 與草甘膦單一污染體系相比,Cd的存在使未改性和改性生物質炭的最大表觀吸附量(Qmax)分別增至2.901和9.191 mgg,分別增加了2.63和3.45倍.

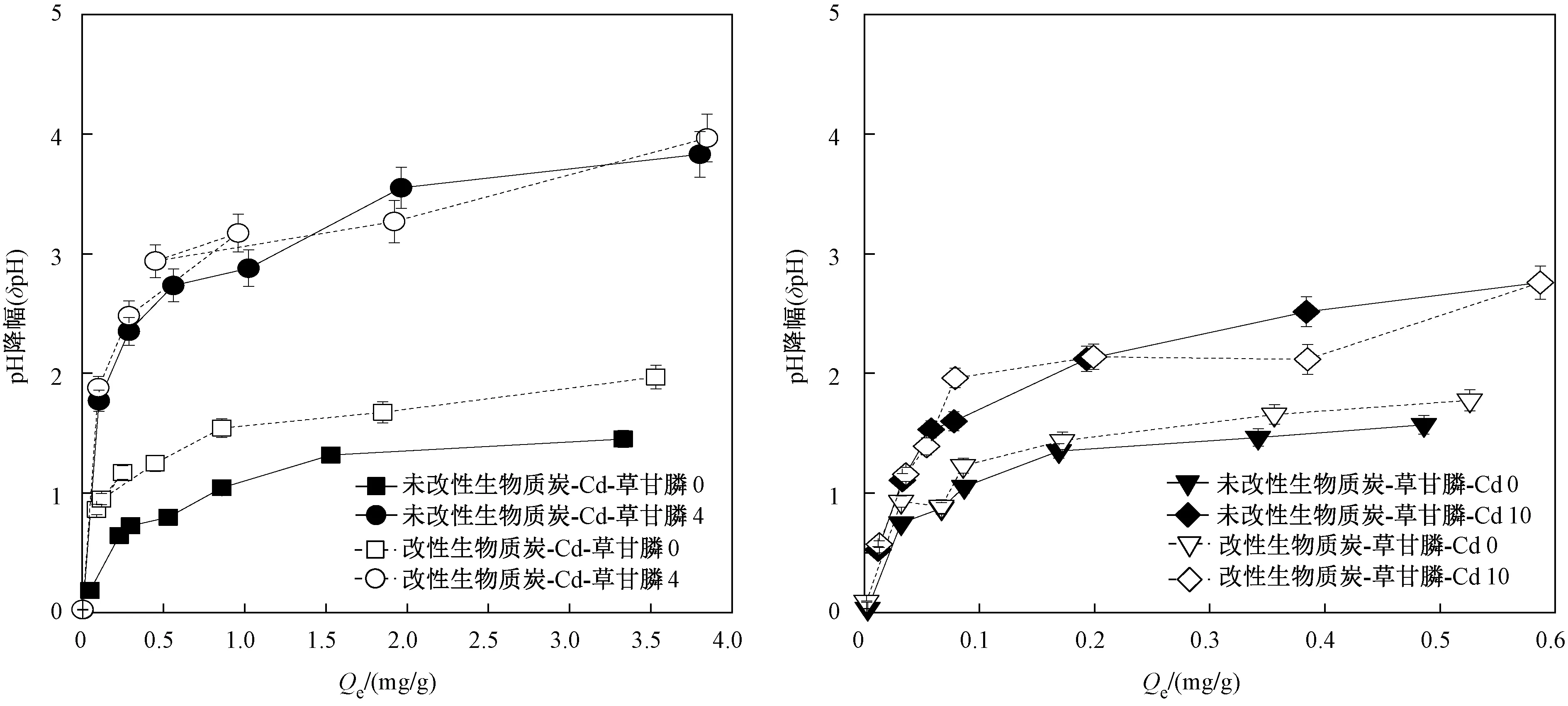

2.6 吸附前后溶液pH變化

圖5為吸附前后溶液pH降幅(ΔpH為初始溶液pH與吸附平衡溶液pH的差值)與Cd和草甘膦吸附量的關系. 單一體系中,生物質炭吸附Cd和草甘膦的平衡溶液pH降幅分別為0.18~1.45和0.03~1.57,改性后降幅分別增至0.86~1.97和0.09~1.77,平均分別增加了92.71%和35.02%. Cd和草甘膦復合體系中,未改性和改性生物質炭吸附Cd的平衡溶液pH降幅分別為0.02~3.83和0.02~3.97,與Cd單一污染體系相比,平均分別增加了152.16%和80.99%;未改性和改性生物質炭吸附草甘膦的平衡溶液pH降幅分別為0.53~2.76和0.57~2.76,與草甘膦單一污染體系相比,平均分別增加了2.62和1.14倍.

注:未改性生物質炭-Cd-草甘膦0和未改性生物質炭-草甘膦-Cd 0分別為表示復合污染體系中Cd系列濃度加入0 mgL草甘膦和草甘膦系列濃度加入0 mgL Cd溶液,其他依次類推.圖5 復合污染平衡溶液pH降幅(δpH)與Cd和草甘膦吸附量的關系Fig.5 Relationships between pH drops and the sorption of Cd and glyphosate under combined pollution

3 討論

3.1 改性生物質炭吸附Cd和草甘膦機理

生物質炭的吸附機理是一個非常復雜的過程,吸附行為受許多因素的影響,如吸附劑表面基團的極性、芳香度、比表面積和孔結構等. 例如,OC越小,表明與脂肪族相關的表面極性基團越少,親水性越低[27]. HC越小,表明芳香度程度越高[16,25]. 豬糞經熱解制備為未改性和改性生物質炭后,OC和HC均降低,且分別低于由胡蘿卜制備和硫脲改性的生物質炭[23],說明與未改性生物質炭相比,改性生物質炭的極性降低,但芳香程度增高. 改性生物質炭表面羧基、內酯基、酚羥基和羰基含量增加,表明改性生物質炭的親水性和極性提高,通過增加交換、沉淀、專性吸附和絡合作用,增強對Cd和草甘膦的吸附能力[15]. 改性生物質炭中巰基含量由低于檢測限增至0.79 mmolg,說明硫脲中巰基基團成功負載到生物質炭上. 巰基增加,改性生物質炭中的硫元素孤對電子有與重金屬的配對傾向,對重金屬的吸附量增加[28-29]. 溶液中的污染物在與改性生物質炭表面的氧化官能團發生絡合反應時,同時能與巰基官能團進行絡合[30],改性生物質炭上的硫也可以與Cd2+形成鎘硫化合物[31]. 已有研究發現,巰基改性污泥基活性炭[29]或巰基改性水稻秸稈生物質炭[32]表面的巰基官能團可能與Cd形成雙配位基絡合物或鎘硫化合物沉淀[33]. 巰基官能團的路易斯酸性弱于含氧官能團,更利于吸附污染物,巰基改性生物質炭對污染物的吸附性能更穩定[34-35]. 因此,與未改性生物質炭相比,改性生物質炭對Cd或草甘膦的最大表觀吸附量(Qmax)分別增加了3倍和2.6倍左右. 同時,等溫吸附模型非線性指數(n)越小,表明生物質炭的高能量吸附位點越多[36]. 與未改性生物質炭相比,改性生物質炭吸附Cd或草甘膦的等溫吸附模型非線性指數n由接近于1而降低,說明改性生物質炭吸附Cd或草甘膦能力增強,等溫吸附模型擬合線由線性變為強的非線性,說明改性生物質炭對Cd或草甘膦的吸附由非均質為主變為單分子層為主.

3.2 復合污染對改性生物質炭吸附Cd和草甘膦的影響

草甘膦是一種含氨基、羧基和膦酸鹽功能團的酸性除草劑. 有機酸對重金屬的吸附影響一般包括下列過程:與重金屬和吸附劑表面配體,形成表面三元配合物,增強吸附劑對重金屬的吸附;與重金屬競爭吸附劑表面配體和溶解態有機配體,或改變吸附溶液pH,降低吸附劑對重金屬的吸附[33]. 復合污染體系中,草甘膦的共存,使未改性和改性生物質炭對Cd的等溫吸附模型非線性指數(n)分別增加了25.28%和21.26%,說明復合污染使兩種生物質炭對Cd的吸附能力下降. 溶液pH對吸附過程具有重要影響,它不僅會影響吸附劑的表面電荷,還會影響吸附劑中礦物組分的溶解,從而影響污染物的吸附[37-38]. 單一污染體系中,吸附平衡后,溶液的pH下降. 與單一污染體系相比,Cd和草甘膦復合體系中未改性和改性生物質炭吸附草甘膦的平衡溶液pH降幅增加. 在不同pH的水溶液中,草甘膦以H3G、H2G-、HG2-和G3-形式存在,能夠與溶液中Cd2+反應形成CdHG、CdG-、CdG24-和Cd(OH)G2-等復合物,從而大量降低平衡溶液中Cd2+[33]. 當pH>6時,生物質炭表面帶有負電荷,Cd和草甘膦絡合物帶有的負電荷高于Cd,可能存在更強的排斥作用,導致吸附量減少. 因此,改性生物質炭對Cd的最大表觀吸附量(Qmax)下降了47.28%,說明在非線性吸附飽和后,草甘膦可能通過與Cd能夠形成有機絡合物,抑制了改性生物質炭對Cd的分配作用[12],或者通過降低溶液pH[18],降低了其對Cd的吸附. 王玉軍等[39]在研究草甘膦與Cd復合污染體系對土壤脲酶活性的影響時,證明草甘膦與Cd表現為協同作用. Tsui等[40]研究表明,添加草甘膦可以明顯降低Cd對網紋蚤(Ceriodaphniadubia)的毒性. 該研究的結果,與上述研究結論相反. 但草甘膦使未改性生物質炭吸附Cd的最大表觀吸附量(Qmax)增加了29.34%,又支持了上述研究結論,同時這與Ramstedt等[41]的研究結果相符.

同時,草甘膦也是一種極性有機磷除草劑. 重金屬與有機官能團絡合吸附在吸附劑中時,通常重金屬對有機物沒有影響,但與極性有機物之間有競爭作用[12]. Cd和草甘膦復合污染體系中,未改性和改性生物質炭對草甘膦的等溫吸附模型非線性指數n分別增加了0.33和1.73倍,說明Cd通過競爭作用或形成水合大離子,占據了兩種生物質炭表面草甘膦的吸附空隙,降低了其對草甘膦的吸附[42]. 但重金屬同樣也可以通過改變吸附劑表明特性或與農藥形成復合污染物,使農藥和吸附劑之間的結合更為緊密[13]. 此外,重金屬可以借助生物質炭上的功能缺陷位點,而直接氧化有機物,促進其在環境中的降解,且隨著重金屬含量的進一步增加,羥基(—OH)對有機污染物的自由基降解逐漸受到抑制[24]. 因此,未改性和改性生物質炭對草甘膦的最大表觀吸附量(Qmax)分別增加了2.63和3.45倍. 王玉軍等[39]發現Cd降低了高濃度草甘膦的生物毒性,與這一結論相符. 有機污染物對重金屬的吸附減慢,對重金屬的還原略有促進,說明有機污染物通過生物質炭的中介作用與重金屬發生反應[24]. 因此,隨著濃度增加,生物質炭對Cd和草甘膦的吸附效率降低. 復合污染加劇了生物質炭對污染物修復過程的復雜性,復合污染對生物質炭吸附Cd或草甘膦影響的具體機制,還需要進一步研究.

目前農業環境修復中,許多研究是將農業廢棄物轉化成活性炭,作為吸附劑成功應用[43-45]. 相比之下,生物質炭沒有活化步驟,能夠在較低的溫度下通過簡單的過程和設備生產出來,且具有與活性炭相似的多孔結構. 比表面積是衡量吸附劑(尤其是多空材料)的重要指標,其值越大,吸附劑吸附性能越好[16]. 不同的活性炭比表面積也不盡相同,一般從幾百到上千m2g不等[27]. 未改性生物質炭比表面積為197 m2g,比活性炭小很多[46],但硫脲改性生物質炭的比表面積為356 m2g,遠高于常規生物質炭[47]. 在吸附能力方面,硫脲改性生物質炭對Cd和草甘膦的最大表觀吸附量(Qmax)大于在相近溫度條件下制得的十六烷基三甲基溴化銨改性竹炭[48]和稻殼炭[9]. 在吸附性能穩定方面,巰基官能團的路易斯酸性弱于比含氧官能團,更利于吸附污染物,巰基改性生物質炭對污染物的吸附性能更穩定[34-35]. 硫脲的活性氨基末端基可與席夫堿的中間體發生反應,這種中間體易與生物質炭表面基團進行反應,形成大量穩定的交聯結構和更多的螯合功能基團結構,能提高吸附劑對污染物的吸附固持能力[38]. 可見,改性生物質炭對農業中的某些污染物的去除有一定的效果,具備農業面源污染防控方面的潛在應用價值. 雖然含硫官能團易被空氣氧化,可能存在性質不穩定的問題[34]. 巰基改性生物質炭表面的巰基易氧化,生成二硫化物等,從而使改性生物質炭吸附能力下降[49]. 但缺氧或真空條件下保存相對能有利于保證巰基改性材料的功能穩定性[32]. 另外,在農業環境中,農田中的土壤和水中的污染物并不是單一的,不同污染物之間的交互作用會影響吸附行為[12]. 改性生物質炭在復合污染體系中,對Cd或草甘膦均具有較高的最大表觀吸附量(Qmax). 在防控農業面源污染方面,理論上增加生物質炭施用量,可以有效降低某些污染物從農田到地表水環境的流失,但有研究[50-51]表明,這將會減弱農藥的作用. 因此,最好選擇休耕期對土壤施用生物質炭,避免在耕種期降低殺蟲劑或除草劑等農藥的效率.

4 結論

b) 與未改性生物質炭相比,改性生物質炭對Cd和草甘膦的吸附能力增強,最大表觀吸附量(Qmax)增加了近3倍;隨著Cd和草甘膦初始濃度的增加,未改性和改性生物質炭對Cd和草甘膦的吸附量逐漸增加,增加量最高分別達18.52%和7.60%.

c) 草甘膦的存在,使未改性和改性生物質炭對Cd的吸附能力增強,分別增加了25.28%和21.26%;未改性生物質炭對Cd的最大表觀吸附量(Qmax)增加了29.34%,但改性生物質炭對Cd的最大表觀吸附量(Qmax)降低了47.28%.

d) Cd的存在,使未改性和改性生物質炭對草甘膦的吸附能力減弱,最大表觀吸附量(Qmax)分別增加了2.63和3.45倍. 以豬糞制備的硫脲改性生物質炭作為一項有前景的新技術,可有效從源頭防控農業面源污染,為解決實際環境中的農業面源復合污染問題提供了經濟環保的技術手段.