關注解決問題策略 提升解決問題能力

■福建省福州市吳航中心小學 張麗琴

一、審題,注重收集信息

(一)讀劃結合,捕捉關鍵詞句

學會讀題,理解題意是準確解答問題的先決條件。很多學生不會解題,并不是能力不足,而是不會讀題。因此,在教學過程中,要培養學生學會讀題、認真審題的習慣,做到邊讀題邊思考,并用不同符號劃出題目中所給的條件和問題,對的關鍵詞句進行標記。如,解讀倍比問題的關鍵句“爸爸的體重是小明體重的3倍”,可以引導學生把關鍵句中的“是”這個字圈出來,再把“是”后面的“小明體重”用雙線畫出來,表示它是一倍數,那么爸爸的體重就是幾倍數,這樣在學生明確了一倍數和幾倍數后,問題就容易解決了。再比如,對分數問題,一定要畫出關鍵句,并對單位“1”的量進行標注;遇到關于圓錐的問題,引導學生在旁邊注明乘三分之一;解決實際問題中如有“無蓋”“一對”等這樣的字眼都是要自主地圈一圈,做到聯系實際,活用公式。學生一旦養成了這種習慣,積累了這些讀題經驗,就學會了真正的讀題。

(二)領悟“關鍵字句”,全面收集信息

每一道解決問題題目中都有關鍵句的存在,有的顯現,有的隱藏,這些都要學生將它們提取出來。特別是分數問題,只有把握關鍵句,對關鍵句理解透徹了,那題目怎么變,都萬變不離其宗。因此,在教學分數問題時,教師可以利用課前幾分鐘專門訓練學生對關鍵句的分析,所謂磨刀不誤砍柴工。

二、列表,注重整理信息

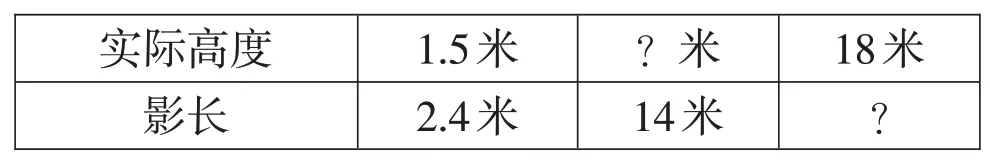

當一個數學問題展示在學生面前時,思維的觸角是發散形的,在實際教學中,教師要引導學生抓住問題的本質,去其“形”而取其“神”,逐步從有形的外在走向無形的解題思路。比如,用正反比例解決問題:一棵小樹高1.5米,影長2.4米,如果同一時間同一地點測得座教學樓的影長是14米,這座教學樓有多高?如果一座教學樓高18米,那么它的影長又是多少米?解題時學生往往會混淆實際高度和影長的對應關系,出現這樣不對應的錯誤,如果教師要求學生將對應的數量進行整理成簡單的表格,即:

?

這樣學生就能清晰地看出對應的數量,將未知數分別設為X米、Y米,根據實際高度和影長成正比例關系,相對應的數比值一定,只要找準對應量,就不會出錯。這樣,通過列表為學生提供更加直觀的視覺感受,降低解題難度,同時也是讓學生積累整理信息的活動經驗。只有學生具備了有序整理信息的能力,才能更好地解決問題。

三、分析,引導完善問題

(一)學會“補充條件”

通常,教師給學生都是提供一道道完整的題目,無形中關閉了學生收集信息、整理信息的窗口,從而失去了形成數學問題的機會和思考的空間。學生只是在按部就班地做題而不是解決實際問題。這種教學呈現形式單調,以至思路狹窄、單一,缺乏發散思維能力。由此,教師可以讓學生通過補充題目條件的方法,在過程中來完善對知識的整體認識。如,學完分數乘法,教師可以設計這樣一道題:果園里有桃樹120棵,_______,蘋果樹有多少棵?這樣設計有利于面向全體學生,不同程度地發揮他們的思維能力,學習能力一般的學生可以補充“蘋果樹的棵數是桃樹的形成一步就能解決的分數乘法的問題,學習能力較強的學生補充“蘋果樹的棵數比桃樹多(或少)就是兩步解決的稍復雜的分數乘法問題。對知識點理解不清的學生可能會補充“桃樹的棵數比蘋果樹多,如有這種情況,教師不要急于否定,應適時有效地針對這一資源,引導學生進一步分析,這時單位“1”是蘋果,而蘋果是未知量,根據現有的知識無法解決這個問題。但同時也要說明,學生補充的這個條件是正確的。只是暫時還不能解決,等學了分數除法的知識,就可以解決。通過這道題的辨析,可以讓學生更深刻理解解決分數乘法問題,單位“1”必須是已知的量。

(二)懂得“提出問題”

由學生提出問題、并進行說理、解答的過程更能提高學生的思考能力,同時也對學生的思維方式提出挑戰。如,教完分數乘法問題后,可以讓學生根據所給的條件,提出能解決的問題。“工程隊修一條長120米的隧道,第一天修了全程的,第二天修了全程的”這樣的問題設置更具有開放性,不同層次的學生可能會提出以下幾個不同問題:(1)第一天修了多少米?(2)第二天修了多少米?(3)第一天和第二天共修了幾米?(4)第一天比第二天少修幾米?(5)還剩下幾米沒修?通過這樣的問題訓練,既能激發學生的學習主動性,又能培養學生解決問題的能力,同時訓練學生的發散思維能力。課堂上學生總有意猶未盡的感覺,這樣的課堂受學生歡迎。當學生掌握這方面的學習能力,那么他們的數學素養同樣也會得到提升。

四、解決,提倡分析綜合

在解題過程中學生往往習慣模仿教師和例題的解答方法,如果新授課教學除法,學生會把所有的題目都用除法來解決,這就是機械地模仿,沒有思維含量。因此培養學生分析問題的推理能力,明確解題思路至關重要。特別是要三步以上解決的問題,常常要借助分析法或綜合法來分析審題。如,紡織廠運來一批布料,每套用布3米,這批布料可以做300套服裝,改進生產技術后,每套節約0.05米,現在這批布料可以做多少套服裝?

分析法:要求現在可以做多少套,必須知道什么條件?(總米數和現在每套米數)要求總米數必須知道什么條件?(原來每套米數和套數)要求現在每套用多少米,必須知道什么?(原來每套米數和節約的米數)當所有的條件都具備時,這個問題就解決了。

綜合法:利用原來每套用布和做的套數能求什么?(總米數)利用原來每套米數和現在每套節約的米數能求什么?(現在每套米數)利用總米數和現在每套用的米數能求什么?(現在能做多少套)。不論是用分析法還是用綜合法,都要把已知條件和所求問題結合起來考慮。已知條件是解題依據,所求問題是思考方向。只有盤活解題思路、豐富解題方法,才能真正發揮學生的聰明才智。他們的學習才是靈動的,思維才不至于僵化。當學生積累了這種推理分析的思維經驗,不僅解決問題能力有所提升,也為今后的學習生活提供了必不可少的思維導向。

總之,在解決問題的課堂教學中,教師更要提倡方法的多樣性、策略的多樣化,調動學生的積極性,鼓勵學生大膽創新、嘗試,給學生提供更多展示屬于自己的思維方式和解題策略的機會,從而促進學生解決問題能力不斷發展和提升。