英國工業革命及經濟增長

史安平 林啟晟

湖北大學

一、從新角度來解讀工業革命

英國經濟史學家迪恩和科爾于1962年出版的《英國經濟增長》中提到第一次工業革命的經濟歷史具有重要意義。它提供了對總體經濟增長率以及經濟活動結構變化的新估計。這些反過來又為重新研究一系列至關重要的主題提供了背景,這些主題包括單個行業的增長,對外貿易,人口變化,農作物產量和生活水平。他們的工作使學者能夠量化經濟的結構變化這一事實,也影響了這一概念本身的關鍵方面。到1960年代,經濟活動結構的變化通常是根據經濟部門結構的整體變化來定義的。

迪恩和科爾建議對總的增長采取更為漸進的解釋,以此作為棉花和鐵產量的快速但非主導性發展的主要原因。他們表示,相對于總產出的增長,投資的增長相對較小。這部分觀點很快就受到了許多學者的肯定。例如,弗林曾提出過一份總結:從統計中汲取的教訓似乎是一小部分極具活力的部門在穩定增長的經濟上的原因之一。從統計上講,即使到本世紀末,這些部門在國民生產總值中所占的份額也很小,但它們的增長足以使現有的總體經濟增長率提高一倍。其他學者隨后的工作完善和擴展了迪恩和科爾的開拓性研究的其他方面。進一步的研究完善了其原始的數據庫;使其他歐洲國家可以對英國的發展經驗從國際的角度進行研究,例如定量討論工業革命對人均產出增長以及農業對工業化進程的貢獻的影響。

二、對工業革命近期研究的結果

表1列出了傅克對經濟增長的新估計以及迪恩和科爾先前所做的估計。必須闡明的是,這期間的基礎數據在長遠來看不能得到精確而明確的描述。最多可以根據可用的來源以及一般的經濟和統計推理來進行進一步的“猜測”。因此,對傅克的估算是建立在迪恩和科爾以及過去十年中在這一領域進行研究的許多其他學者的工作基礎上的。他們在很大程度上來源于相同的源頭,例如納稅申報表,海關和消費稅記錄。知識的最新發展主要不是來自新的信息來源,而是來自更復雜的數據分析方法的應用。

對1780年至1830年間工業產出增長的最新估計表明,在大多數時期內,增長率的下降幅度都比較低(比較表1的第1、2列)。在工業革命的黃金時期(1780-1830年)差異特別大。從1780年開始到1801年,每年3.4%的工業產出降低為2.1%,在1801-1831年,該比率從4.4%急劇下降到每年3.0%。包括農業和服務業在內的整體經濟增長也是如此(表1第3、4列)。因此,該階段的現狀是穩步的“增長”,而不是“起飛式”或驚人的加速增長。

三、工業革命的創造與生產力

另外,傅克的研究還提供了有關用于制造產出的生產要素的新信息。特別是關于勞動力增長有新的發現。資本投資水平(即用于建造或購買長期生產性資產的支出,例如機器,工廠,礦產,倉庫,運河和輪船),以及隨著時間的推移積累的這種固定資本的總存量,在研究過程中可以將這些方面與修訂后的產出估算結合起來,以分析如何實現產出的擴大。特別地,這也提出了一個問題,僅僅通過投入更多的勞動力和資本,生產者在多大程度上獲得了增加的產出,以及在更高的程度上利用了這些資源而獲得了多少?例如,生產者可以通過使勞動力和資本投入維持不變的水平來從中獲得更多產出以實現后一個目標。全要素生產率就是衡量產出與所有投入的使用之間關系的一個量。

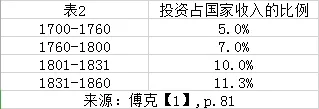

要回答這些問題,我們可以先看一看表2的數據。該數據顯示了投資比率隨時間的趨勢,即該國國民收入中用于購置可用于生產未來商品的長期資本資產而不是目前的消費、政府支出(主要用于戰爭)或凈出口的比例和服務。我們看到,用于投資的比例確實隨著時間的推移而增加,從18世紀末的約7%增加到1831-1860年的11%以上;到那個時期,英國經濟的資本資產存量以比以前任何時期的標準都要高的速度增加。但是還沒有達到“起飛式”的速度,也沒有投資率突然加速增長的時期。

通過表3的數據可以回答有關經濟增長來源的問題,該數據將第(1)和(2)欄的勞動力和資本增長率結合起來得出第(3)列中對總要素輸入增長的度量數據。而產出增長率則在第(4)欄,產出與投入之差代表了全要素生產率的增長。上面提到的增長估計值向下修正的結果是,現在全要素生產率的增長率(第5列)似乎明顯低于以前的學者所認為的非常壯觀的態勢。現有的證據否定了“起飛式”增長的結論。然而,我們也應該意識到,到第十九個第二季度,也就是這一個世紀以來英國,經濟實現了全要素生產率的增長,這在以前是無法想象的(如表3的第5欄所示,該速度已從每年0.3%加速至每年1.0%)。

創造力和生產力都是很重要的要素,他們使人們最終克服了著名的馬爾薩斯式人口增長對生活水平的威脅。但是,在大約1830年之前,實際總產值的增長并未超過人口增長很多,實際工資僅以每年略高于總產出0.5%的速度增長。結合工業革命的思想進行考慮,進一步研究經濟中不同部分的人均產出(勞動生產率)增長也胡發現一些有趣的結論。首先,農業生產率的增長要快于工業的增長。其次,在工業中發現了生產率增長確實非常快的幾個部門。其中最引人注目的就是紡織品部門,其技術發生了質的變化。但是,與這些著名的產業并駕齊驅的一系列傳統部門,包括建筑業,食品,釀造和皮革業,生產力卻幾乎沒有提高。

四、工業革命中農業的作用

到19世紀初,英國的農業就業比例(與歐洲相比)異常低,這也引發了一個問題:就業比例低是怎么發生的?從一方面來說它并不難解釋,按照國際標準,英國農業的勞動生產率非常高(例如,在1840年,法國農業的人均產出僅為英國水平的60%左右),并且自16世紀起便有了顯著增長。從1750年到1850年,農業工作崗位的增長非常緩慢,而每位農場工人的產出可養活的非農業工人的數量增長了2.5倍以上。豆類和飼料作物的輪作,作物規模的增加以及對牲畜、排水系統和農具的投資,都使農作物產量提高,從而提高了生產率。由于工業革命時期農業技術的進步,整個經濟中全要素生產率的增長超過了工業部門的增長,這也為工業的發展提供了充足的糧食儲備,在更多的勞動力投入到工業中后,仍能維持農業水平的發展。

同時,農業發展的成功也使它相對重要性的下降令人困惑。如果英國農民非常擅長耕種,為什么英國還會如此依賴進口食品(到1840年,進口食品占英國居民消費量的五分之一以上)?這個問題直到最近才開始受到重視,但還沒找到合適的回答。其中有一個原因可能是英國在生產出口紡織品方面具有更大的優勢。(這種現象對農民來說是個壞消息,就像過去十年來北海石油出口以精細制造為代價,為進口制成品提供了援助一樣。)另一個可能的原因是,收入增長嚴重影響了農民的收入,減少了對城鎮和鄉村對服務和手工藝品的需求。

五、英國工業革命后的經濟發展

我們可以根據上文所概述的工業革命期間的經濟增長圖景對工業革命后英國的經濟發展進行詳細說明,以更好地理解19世紀后期英國的相對衰落。

英國的出口以紡織品為主,并越來越多地出售給低收入國家,而不是已經工業化的國家。在整個經濟中,生產率的提高并沒有很大。1860年之前的經濟發展既不是基于很高的住房投資水平,也不是基于現代金融機構。結果,并沒有為資本市場提供確保有效利用可投資的資金。最后,到19世紀中葉,英國的早期起步和巨大的財富自然導致了國外大量投資的發展,到1860年代末,國外投資已占國民收入的5%。外國投資的利潤可能通過影響對外支出的余額而抑制了隨后對家庭制造業的投資。

盡管我們看到十九世紀末英國發展的問題的根源有許多可以追溯到早期的發展模式,但這并沒有降低第一次工業革命的重要性。即使我們現在認為它使英國以相對溫和的步伐前進,并且真正的革命性改變是長期以來整個經濟體系的一小部分,但英國確實已經以社會提供的方式帶來了本身與物質商品的巨大轉變,這也是工業革命始終被視為具有最大歷史意義的事件的原因之一。

六、英國工業革命對中國經濟發展的啟示

要大力發展區域資本市場,滿足地方中小企業的融資需求,為企業創新發展提供更好的融資支持。改革開放以來,我國的資本市場建設取得了不錯的成就,在一定程度上緩解了國內企業的融資問題,但絕大部分企業尤其是中小企業還是很難從資本市場獲得融資支持。我國正處于從制造大國向制造強國、從“中國制造”向“中國創造”轉變的關鍵時期,中小企業是這一轉型過程中的關鍵力量。為地方中小企業提供股權融資平臺,是實現這一轉變的關鍵舉措。

同時,我們還要進一步改善政府與市場的關系,讓市場經濟發揮決定性的作用。我國從20世紀90年代進入社會主義市場經濟后,市場的資源配置功能不斷增強,政府的作用持續改善。但是,政府和市場的作用和邊界問題始終未能得到很好的解決。黨的十八屆三中全會也再次提出了政府和市場在經濟發展中的定位問題,并指出:“經濟體制改革是全面深化改革的重點,核心問題是處理好政府和市場的關系,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”。但市場也不是萬能的,18、19 世紀英國爆發的金融危機就與市場失靈有很大關系。英國政府在穩定經濟、防范金融危機方面始終發揮著主導作用。因此,在發揮市場決定性作用的同時,也要發揮好政府在市場失靈領域的應有作用,包括:保持金融穩定,維護宏觀經濟穩定;維護公平競爭,增強市場監管,維護市場秩序;加強和優化公共服務;調節收入分配,促進共同富裕等。政府和市場的作用,相互補充,不可或缺。