立足“三學”,提升概括能力

沈曉梅 張榮

【摘要】概括能力是語文能力的基礎,貫穿小學語文整個教學過程。在教學中,教師要以學生為主體,依托統(tǒng)編版小學語文教材,在教學過程中運用直接摘句法、題目擴充法、要素串聯(lián)法、多事件整合法、段意歸納法等策略,培養(yǎng)學生的概括能力,提升學力。

【關鍵詞】學生 學程 學力 概括能力

學生,學習的主體;學程,學校開設的全部課程,義務教育階段的小學語文教材,體現(xiàn)著育人的國家意志,是其中尤為重要的組成部分;學力,學生在學習過程中形成的學習能力。立足“三學”,能很好地培養(yǎng)學生的概括能力。當代心理學家林崇德說:“由于語文能力的基礎是概括,所以我們在培養(yǎng)中小學生語文能力時,要自始至終地突出對其概括能力的訓練。”概括能力的發(fā)展,伴隨著兒童整個成長過程,也貫穿于小學語文教學過程中。如何依托統(tǒng)編教材,立足“三學”,提升學生的概括能力呢?

一、立足學生:研析概括能力

學生是學習活動的主體。在整個小學階段,隨著年齡的增長,兒童的概括能力在環(huán)境和教育的影響下,會有很大的變化,是漸進式發(fā)展的。大體上會經歷三個發(fā)展階段:直觀形象水平、形象抽象水平、初步本質抽象水平。

然而,學生的概括能力,無論是在課堂上的口頭表達,還是書面表達,目前都存在著一些問題。如概括內容隨意,表達不確切;語言啰嗦,不簡潔;東拉西扯,把握不住重點。教師在教學方面,也缺少方法的指導和引領。吳忠豪教授說,在指導學生把握段落大意的過程中,很多教師限于教學時間緊張,往往只追求學生的回答是否正確,缺少對正確答案的讀讀、說說、議議、改改,學生“知其然”,但“不知其所以然”。有的學一篇課文,就像蜻蜓點水似的練一練,沒有引導學生從不同的構段方式去思考段落大意該如何把握,結果教學效果事倍功半。

朱自清先生曾說:“讀過的文章,只有用自己的語言將它的主要內容概括出來的時候,才覺得讀懂了。”概括能力的培養(yǎng),對于學生閱讀和學習來說非常重要。

二、立足學程:探尋概括能力

統(tǒng)編版小學語文教材的編排,將概括能力作為閱讀要素,根據能力的難易程度,以及學生的年齡特點,貫穿于不同年級,有序地安排在十二冊教材中。教師當以教材為依托,以課標為本,探尋概括能力的教學策略。

1.概括能力在各學段的編排。

如表所示,由句到段,再到篇;由理解到概括,再到把握,環(huán)環(huán)相扣,層層遞進,呈現(xiàn)出一種循序漸進、螺旋上升的形式。從縱向看,三年級重在“理解概括一段話的意思”,四年級重在“把握文章的主要內容”,從“理解”到“把握”,從“段落”到“篇章”,有梯度;從橫向看,四年級(上冊)安排了兩次訓練,第四單元重在“了解故事的起因、經過和結果,學習把握文章的主要內容”,第七單元重在“關注主要人物和事件,學習把握文章的主要內容”,從“一件事”到“多件事”,有遞進; 從單元內部看,《為中華之崛起而讀書》一課引導學生借助課后習題1的學習方法,《梅蘭芳蓄須》一課引導學生借助閱讀提示運用方法,最后引導學生借助“交流平臺”中的對話梳理方法,從“學習”到“運用”再到“梳理”,有層次。而四年級(下冊)第六單元又重在“把握長文章的主要內容”,第六單元語文要素的落實是具有節(jié)點意義的,在四年級這里其實標志著學生即將告別中年級的“學習”,走向高年級的“運用”。

2.概括能力在課標中的要求。

《義務教育語文課程標準(2011年版)》在各學段的閱讀與口語交際中,對學生概括能力的培養(yǎng)做了具體要求。例如:第一學段中要求“努力了解講話的主要內容”,“能復述大意和自己感興趣的章節(jié)”,“能完整地講述小故事”;第二學段的表述是“能初步把握文章的主要內容,體會文章表達的思想感情”,“能復述敘事性作品的大意”,“聽人說話能把握主要內容,并能簡要轉述”;第三學段的表述是“閱讀敘事性作品,了解事件梗概。閱讀詩歌,大體把握詩意。閱讀說明性文章,能抓住要點。閱讀簡單的非連續(xù)性文本,能從圖文等組合材料中找出有價值的信息”。從中可以看出,三年級教學“抓關鍵語句,理解(概括)一段話的意思”,而“把握主要內容”的教學重點主要放在四、五、六年級。四年級是能初步把握文章的主要內容,掌握一些常用的方法;五年級是能根據不同體裁的文章,用不同的方法把握主要內容;六年級是能靈活運用各種方法,把握不同文章的主要內容。

三、立足學力:提升概括能力

關注學生,依托統(tǒng)編教材,從概括一段話的意思到把握整篇文章內容。在學習過程中聚焦語言,發(fā)展思維,運用策略培養(yǎng)學生的概括能力,提升學力。

(一)借助關鍵語句,概括段落主要意思

理解是概括的鋪墊。統(tǒng)編版小學《語文》三年級教材開始引導學生理解一段話的意思,為概括一段話的意思打好了基礎。在教學過程中,可以運用多種方法培養(yǎng)學生的概括能力。

1.直接摘句。

在教學中,可直接引導學生發(fā)現(xiàn)關鍵語句,用來概括段落的意思。

以三年級(上冊)第六單元課文《富饒的西沙群島》為例,教學第五自然段:“西沙群島也是鳥的天下。島上有一片片茂密的樹林,樹林里棲息著各種海鳥。遍地都是鳥蛋。樹下堆積著一層厚厚的鳥糞,這是非常寶貴的肥料。”針對這一段話概括大意,教學設計如下:

a.請學生自讀課文第五自然段,思考:每句話主要寫了什么?

b.梳理板書:海鳥多、鳥蛋多、鳥糞多。

點撥:“海鳥多、鳥蛋多、鳥糞多”,其實啊,都是在說鳥多。那么,這段話中哪一句話是直接寫鳥多?把這樣的句子畫下來。像這樣的句子就是這個段落的“關鍵句”。抓住這樣的關鍵語句,就能概括一段話的意思。

2.刪減摘句。

覃永恒老師在《概括的力量》一書中指出,概括所用的語言要求是直白的、簡潔的。有時候從文中摘出來的句子不夠簡潔,就需要進行刪減。

如,在教學三年級(下冊)《花鐘》第一自然段時,教師提問:“上學期我們學會了運用摘句法理解一段話的意思,你覺得這里哪一句提示了這一自然段的主要意思呢?”學生回答:“要是我們留心觀察,就會發(fā)現(xiàn),一天之內,不同的花開放的時間是不同的。”教師接著引導:“關鍵語句能提示一個自然段的意思。這個句子不夠簡潔,能否做一些修改呢?”于是,學生刪減修飾詞或短語,得到:“一天之內,不同的花開放的時間是不同的。”這樣就簡潔多了。

3.修改概括。

關鍵語句能提示我們一段話的主要內容,有時候它不僅需要刪減,還需要我們抓住關鍵信息進行修改概括。

如,在《花鐘》第二自然段教學中,教師提問:“不同的植物為什么開花的時間不同呢?”學生很容易就找到了這一自然段的關鍵句:“原來,植物開花的時間,與溫度、濕度、光照有著密切的關系。”然后教師追問:“還有嗎?”學生會接著找到句子:“還有的花……它們開花的時間往往跟昆蟲活動的時間相吻合。”這些雖然不能直接幫我們概括出這一自然段的大意,但是我們可以借助這句話的提示概括出來,即:“植物開花的時間與溫度、濕度、光照以及昆蟲活動的時間有關。”學生在概括的時候,容易漏掉一部分,所以這里設計了“提問”加“追問”,對關鍵句進行了修改,這樣就能概括出大意。

4.句意歸并。

在讀懂句意的基礎上,根據自然段中句子之間的關系歸并段意,然后用簡潔、準確的語言概括出這一段話的意思,這也是一種很好的概括方法。

如對三年級(下冊)課文《海底世界》第三自然段段意的概括,可以設計如下教學片段:

師:這一段有幾句話?

生:5句話。

師:每句話各寫了什么內容?

生1:第1句提出海底是否沒有聲音。

生2:第2句否定回答。

生3:第3句是海底的動物常常在竊竊私語。

生4:第4句,用聽音器能聽見海里的各種聲音。

生5:第5句,海底動物做不同的事情會發(fā)出不同的聲音。

師:把這5句話的意思連起來說一說。

生:海底的動物常常會發(fā)出各種聲音,且做不同的事情會發(fā)出不同的聲音。

這樣運用句意歸并的方法也能夠概括出自然段的大意。

(二)運用多種方法,把握文章主要內容

段落是篇章的基礎。學生學會了概括段落的大意,運用方法的遷移,學習把握整篇文章的主要內容,這樣就有法可循,讓把握文章的主要內容有了階梯。

1.直接摘句法。

直接摘句法,同樣適用于把握文章主要內容。小學教材中寫景狀物類文章,往往會在文章開頭出現(xiàn)總起句,文中出現(xiàn)過渡句,文章結尾處出現(xiàn)總結性的句子。而且有些課文中會有可以概括主要內容的中心句。抓住這些關鍵語句,就能夠概括文章的主要內容。教學中,教師要指導學生學會“尋章摘句”。

以統(tǒng)編版小學《語文》三年級(上冊)課文《美麗的小興安嶺》為例,這篇課文的結構是“總-分-總”,先總寫了小興安嶺是一個綠色的海洋,接著按照時間的順序,分別寫了小興安嶺一年四季中誘人的景色,最后總寫:“小興安嶺一年四季景色誘人,是一座美麗的大花園,也是一座巨大的寶庫。”讀了文章,會發(fā)現(xiàn)最后一個自然段的這個關鍵句就是文章的主要內容。

2.段意合并法。

段落是由一句話一句話組成的,文章是由一個一個的自然段連綴而成的。在這里我們遷移句意歸并法,運用段意合并法來概括文章主要內容。先指導學生閱讀思考,歸納出各自然段的大意。通過合并段落大意的方法,概括文章主要內容。

以六年級(上冊)課文《少年閏土》一文為例,在閱讀教學中,教師需要引導學生對文本進行逐段分析,歸納出各個自然段的意思。通過梳理文本,知道了作者一共向我們描述了少年閏土“刺猹”“捕鳥”“撿貝殼”“潮汛來的時候看跳魚”四件事情,然后將這幾件事合并,就概括出了文章的主要內容。

先厘清文章脈絡,根據文章內容分清主次,注意篩選。如果都是主要的,就把段意合并起來;如果其中也有次要的,可以抓主要舍次要。合并的時候,要對語言進行修正,刪除重復的內容,合并相同的內容,做到簡潔明了。

3.要素串聯(lián)法。

葉圣陶先生說:“作者思有路,遵路識斯真。”依據作者的思路,據此析結構、理思路、串要素。引導學生說清楚事情的起因、經過、結果,再分辨主次,然后把三者串連起來,就能把握課文的主要內容。

在統(tǒng)編版小學《語文》四年級(上冊)第四單元“魅力神話”主題單元中,落實的語文要素是“了解故事的起因、經過、結果,學習把握文章的主要內容”。以本單元第一篇課文《盤古開天地》教學為例,教師可以先引導學生思考:哪幾個自然段寫盤古開天地?其他幾個自然段分別寫了什么?梳理出故事的起因、經過、結果。

起因——宇宙昏天黑地

經過——盤古開天辟地,頂天立地

結果——世界改天換地

利用板書,引導學生把盤古開天地的起因、經過、結果這些主要要素串聯(lián)成一段簡潔而通順的話,很容易就把握住了文章的主要內容。

4.多事件整合法。

有些文章中,圍繞主要人物寫的不止一件事,就可以運用多事件整合法,來把握文章的主要內容。

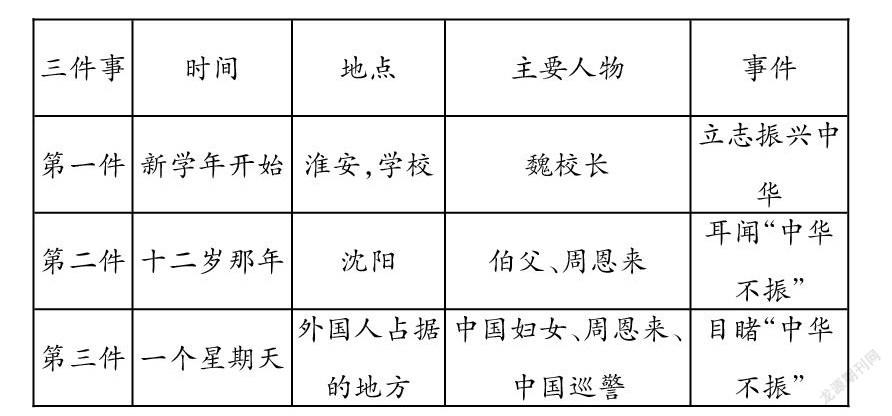

以統(tǒng)編版小學《語文》四年級(上冊)第七單元課文《為中華之崛起而讀書》為例,首先,教師設計好學習單:

[三件事 時間 地點 主要人物 事件 第一件 新學年開始 淮安,學校 魏校長 立志振興中華 第二件 十二歲那年 沈陽 伯父、周恩來 耳聞“中華不振” 第三件 一個星期天 外國人占據的地方 中國婦女、周恩來、中國巡警 目睹“中華不振” ]

接著,通過梳理學習單,教師引導學生說清楚每件事講了什么。最后讓學生試著把三件事整合起來說一說,就能把握住文章的主要內容了。

5.小標題歸納法。

小標題是文本內容精華的提煉。統(tǒng)編教材中高年級選了一些比較長的文章,運用小標題歸納法能很好地概括這些較長的文章的主要內容。

如四年級(下冊)第六單元,就是由一組長文章組成的。以單元第一課《小英雄雨來》為例,嘗試快速閱讀后,結合課后習題給出的前兩個小標題,照樣子分別提煉出其他部分的小標題:游泳本領高、上夜校念書、掩護李大叔、勇斗鬼子、寧死不屈、機智脫險,將這些小標題進行歸納,這就是文章主要內容的大意。

6.課題擴充法。

課題是文章的眼睛。有的課題講的是文章的主要事件,有的提示了文章的主要人物,有的描述了主要事物。借助題目,準確進行解讀。可以引導學生圍繞課題提問,也可以選擇課題中缺少的元素進行填補。

以統(tǒng)編版小學《語文》三年級(下冊)課文 《趙州橋》為例,這個題目描述了事物。我們可以針對課題提出問題:a.趙州橋有什么特點?(雄偉、堅固、美觀。)b.它體現(xiàn)了什么?(趙州橋體現(xiàn)了勞動人民的智慧和才干。)針對課題進行提問,把題目進行擴展,這樣就很容易概括出文章的主要內容了。

立足“三學”,以學生為本,依托統(tǒng)編版小學語文教材,聚焦語言建構與運用,發(fā)展思維,循序漸進地培養(yǎng)學生的概括能力,這樣才能全面提升學生的語文素養(yǎng)。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]王榮生.閱讀教學教什么[M].上海:華東師范大學出版社,2016:52.

[3] 吳忠豪.小學語文教學內容指要[M].北京:高等教育出版社,2019:1.

[4] 吳格明,關于思維發(fā)展與提升答問[J].中學語文·教師版,2019(4):32-33.

[5] 肖俊宇,培養(yǎng)學生語言概括能力的認識與實踐[J].福建教育小學版,2011(4):38-40.

(作者單位:沈曉梅,江蘇省宿遷市宿豫區(qū)教育局教研室;張榮,南京師范大學蘇州實驗學校)

3883500589241