常態化多維混合在線教學模式的構建與實施

——以學術英語課程為例

杜云飛 王建梅

(重慶理工大學 外國語學院,重慶 400050)

0 引言

在我國經濟結構從高速增長階段向高質量發展階段轉型的特殊時期,黨的十九大作出了優先發展教育事業、加快教育現代化、建設教育強國的戰略部署,《中國教育現代化2035》也將加快信息化時代教育變革列為重大戰略任務之一。然而,2020年初新冠肺炎疫情的突然爆發,為全國乃至世界范圍內教學活動的開展帶來了嚴峻挑戰。據聯合國教科文組織的統計,截至2020年5月9日,由于新冠肺炎導致停課的國家多達177個,全球有超過12億的學生受到不同程度的影響(北師大智慧學習研究院,2020)。為應對疫情帶來的挑戰,在教育部“停課不停教、停課不停學”的總體部署下,各大高校紛紛制定方案,將教學活動從線下向線上轉移。據教育部的統計數據顯示,全國1454所高校共開設了1226萬門次在線課程,覆蓋了理、工、農、文、史、哲等全部12個學科門類,涵蓋了公共課、專業課、實驗課等所有課程類別(教育部高等教育司,2020)。這一超大規模的教學實驗不僅促進了教育與信息技術的深度融合,也極大地改變了高等教育的傳統教學模式。可以預見,在后疫情和疫情后時代,在線教學將作為一種常態化的教學活動,持續推動高等教育的變革與發展。

但是,當前在線教學過程中暴露出了諸多問題,如教學模式僵化、學生參與度低、自主學習能力不足、學習過程管控難、師生交互缺乏等。由于在線教學與實體課堂的強制分離,所以導致教學過程缺乏銜接。這些問題在很大程度上影響了在線教學的效果針對這些問題,本研究嘗試采用混合式教學理念和探究社區模型,立足于為學術英語課程構建一種高質量的、常態化的在線教學模式,并通過實證研究的方法檢驗該模式的實踐效果,以期為后疫情時代常態化的在線教學活動提供一種新的思路和方法。

1 文獻綜述

1.1 在線教學研究現狀

在線教學的發展是互聯網技術進步的一個縮影。隨著移動互聯網的逐步普及,相關研究在過去十年間持續攀升。自2010年至今,知網收錄的以“在線教學”為主題的文獻多達16000余篇,涵蓋了在線課程、教學模式、教學環境、教育資源、自主學習以及學習分析等不同的研究方向。在新冠疫情暴發后,在線教學更是受到了社會各界前所未有的關注,使得大量一線教師和研究者投身于這項超大規模的教學實驗中。不少學者從宏觀層面將高校的在線教學詮釋為一個“常態化”的過程。如穆肅和王雅楠(2020)建議通過學習材料、過程、活動和支持服務的系統設計,將疫情期間的“應急上線教學”轉化為系統的、常態的在線教學(穆肅 等,2020)。而黃榮懷等(2020)則進一步將未來教育的新“常態”定義為以彈性教學時空與多元教學方法為基礎的彈性教學和主動學習。

在這樣的新常態下,許多研究者將目光聚焦于高校在線教學的現狀以及院校、地區之間的差異上。根據教育部的調查顯示,高校的在線教學運行總體較為平穩、順利、高效。各高校普遍采用的在線教學模式以“直播課堂”“錄播教學”以及“自選資源+在線答疑”三種形式為主(王冬冬 等,2020)。但是,在實施過程中存在多種共性的問題。胡小平和謝作栩(2020)通過對國內57所高校的線上教學質量報告進行統計分析,指出疫情期間的在線教學效果受限于教學平臺的流暢性不足、教師線上教學能力缺乏、教學設計不合理、學生自我管理把控難以及師生互動效果不佳等問題(2020)。此外,學生自主學習能力較弱、網絡狀況欠佳、城鄉差異明顯的問題在西部地區表現得尤為突出(劉燚,2020)。教師的教學滿意度在不同的區域與院校之間也表現出較為明顯的差異。與中部和西部地區相比,東部地區教師的在線教學滿意度較高;研究型大學教師的在線教學滿意度較高,一般本科院校次之,而高職學校的在線教學滿意度則相對較低(吳薇 等,2020)。

除此之外,另有部分研究者站在中觀和微觀的角度,從教學設計和學習行為等方面進行了嘗試性的研究。在教學設計方面,姜卉等(2020)在“技術簡易”“即時反饋”“互動交流”“精細管理” 四個原則的基礎上搭建的反饋互動式在線教學模式,能為學生提供自學反饋,并通過及時診斷給予個性化的互動指導。陳芳等(2020)以教學方案、教學實施和成績評價等方面為切入點,探索了SPOC教學模式在微生物學在線課程中的應用。面向在線學習行為的研究與信息技術結合較為緊密。在學習行為方面,相關研究主要依據在線學習過程中產生的數據展開。例如,王云等(2020)通過對在線討論中的文本數據進行分析,研究了動態學習情緒與認知行為序列模式、學習情緒與認知行為間的關系,并指出教師的適當指導和干預有助于提升學習效果。王麗英等(2020)則從行為、情緒和認知著手,構建了一個多模態數據融合模型,用于評判MOOCs學習環境下學生的在線學習行為。

雖然目前有關在線教學的文獻數量眾多,但是,以前的研究大多只是把線上教學作為高校常規教學的有效補充,并未將其當作一個獨立的主體進行研究。例如張歡瑞等(2018)將MOOCs作為重要的教學輔助手段,納入基礎英語聽說課程的混合式教學中;李秀晗等(2019)借助直播技術,開展了基于行動研究法的同步混合式教學。2020年以來的研究則偏重于高校在線教學的現狀調查、教學案例分享以及基于在線學習數據的學習行為分析,有關在線教學的理論體系不夠成熟、教學模式創新不足,也鮮有研究將教學行為系統地融入在線教學過程。因此,在設計在線教學模式時,引入成熟的混合式教學理念,不但符合在線教學的規律,也更加適應新常態下高校的教學需求。

1.2 探究社區理論

混合式教學在近20年的發展歷程中發展出了鮮明的物理特性和教學特性(馮曉英 等,2018)。其物理特性主要表現為線上學習和線下面授的結合,爾后拓展為基于移動通信設備、網絡學習環境與實體課堂開展的教學模式(何克抗,2004;Wasoh,2016)。而關于其教學特性,應該是在“以學生為中心”的學習環境下教學與輔導方式的有機融合(Goodyear et al.,2016)。尤其是當在線上學習與實體課堂分離后,混合式教學不應拘泥于在線教學和面對面教學的結合,更需要“在適當的時間,用適當的學習技術向學習者傳遞適當的能力,并與適當的學習風格相協調”(Singh et al., 2001)。

Garrison等人提出的探究社區模型(Community of Inquiry)在理論層面上延伸并詮釋了這樣的教學特性。該模型適用于探究在線學習過程中有效知識建構所需的教學行為,涵蓋三大要素:教學臨場(Teaching Presence)、認知臨場(Cognitive Presence)和社會臨場(Social Presence)(Garrison et al.,2007)。教學臨場是其中的核心要素,強調教學活動的設計和組織、促進對話和學習指導,幫助學習者建構知識并獲取學習成果。認知臨場發生在記憶與理解的過程中,通過反思和討論增強認知行為,重視過程探究、內容整合以及學習總結。社會臨場則將學習環境看作一個小型的社會,學習者通過開放交流、群組合作及學習成果展示進行人際交往和建立社會關系,是影響學習滿意度的重要指標(騰艷楊,2013)。

雖然三種臨場間的關系尚存爭議,但結合Kozan等著名學者的研究,可以確定教學臨場與認知臨場存在相關,認知臨場與社交臨場存在相關(Garrison et al.,2010;Kozan,2016)。國內學者賈利鋒等(2020)對此做了進一步的闡述,在線上學習活動中,教學臨場對學習認知形成(認知臨場)有顯著的正向影響,而學習中的交互活動(社會臨場)在前兩者的關系中起中介作用。將這三大要素引入動態的教學過程,不僅為在線教學行為的混合提供了充分的理論可能,而且能給予學生有效的學習和體驗。

2 多維混合在線教學模式的構建

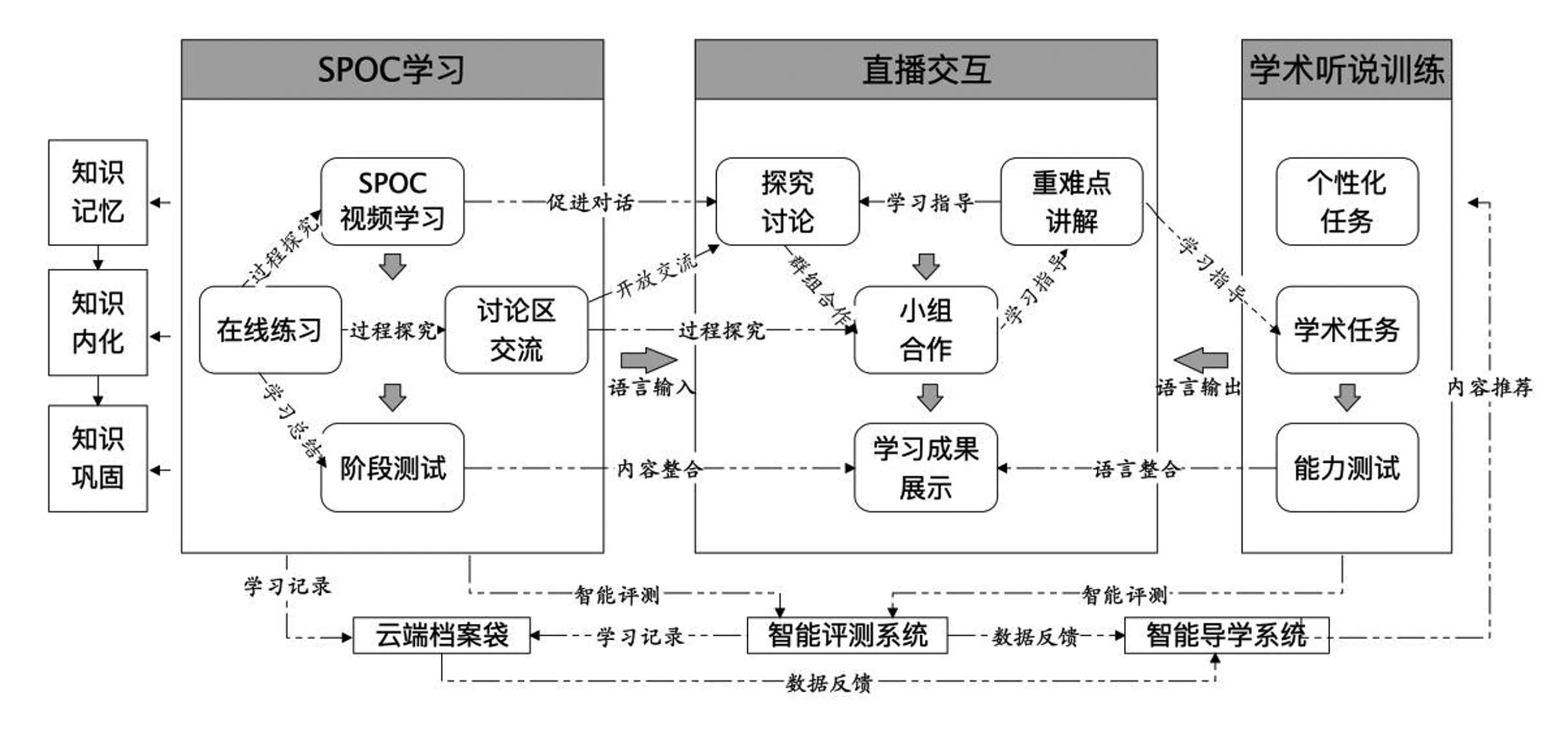

為了解決當前在線教學過程中存在的諸多問題,實現新常態下高質量的在線教學,研究團隊遵循混合式教學理念,以“學術英語”課程為基礎,構建了多維混合的在線教學模式(圖1)。

圖1 多維混合在線教學模式

圖1中的多維混合在線教學模式圍繞“學術英語”課程進行系統設計。該課程是重慶某高校面向非英語專業本科生開設的一門公共基礎課,需要學生的英語水平滿足提高階段英語學習的要求,修完大學英語4或達到同等英語水平(CET4或以上)。教學目的在于提高學生的語言技能、學術技能和學術素養,為學生借助英語拓展自身專業發展提供條件。課程共計48個學時,三個學分。教學內容分為四個章節,共計13小節,內容涵蓋英文學術表達、學術技巧、研究方法和論文結構等。

如圖1所示,整個在線教學過程由SPOC學習、直播交互與學術聽說訓練三個環節組成,將教學環境、智能技術和教學行為三個維度進行有效混合。其中,混合式教學的物理特性為在線教學環境和智能技術的混合打下了堅實的基礎,而其教學特性也為在線教學行為的混合提供了理論支撐。由此,在線教學得以從單一的教學平臺延伸到多平臺聯動的教學環境。教師能從重復性的工作中解脫出來,在智能技術的支持下精確把控學習過程。在線教學行為則可以在探究社區模型的指導下,通過教學臨場、認知臨場和社會臨場在各個在線教學環節中的合理配置,將原本離散的教學環境與智能技術連通,在完整的在線教學過程中形成閉環。

2.1 教學環境的混合

教學環境的混合在SPOC學習平臺、直播平臺以及學術訓練平臺中展開,是多維混合在線教學模式的實施基礎,目的在于實現異步教學和同步教學的統一。第一,SPOC學習面向小規模注冊學生團體開放,以“云班課”移動教學平臺為載體,將精心準備的教學資源、交互功能和智能導學系統嵌入其中。學生通過觀看教師錄制的SPOC視頻、完成在線練習、參與討論區的開放式交流進行異步學習。教師根據教學進度,每4-6周發布一次階段性測試,檢驗學生不同階段的學習效果。第二,直播交互主要通過“騰訊課堂”進行,實現時空分離情況下同步學習的有序開展。在SPOC學習的基礎上,教師和學生通過直播的方式一同探究學習重點和共性問題。之后,學生以小組合作的形式完成學習任務,并通過合作閱讀、協作寫作、語音演講等形式展示學習成果。第三,為提升學生的學術聽說能力,在“學術英語”的在線教學模式中專門設置了與教學內容相匹配的學術聽說訓練環節,以外研訊飛的“FiF智慧教學平臺”為依托,將國內外時事、專家講座、學術報告等融入訓練內容。學生按周完成教師布置的學術任務和智能導學系統推送的個性化任務,每月參與一次能力測試,檢驗訓練成效。

2.2 智能技術的混合

智能技術的混合主要用于學習過程控制,發揮上述三種平臺的促學作用。云端檔案袋、智能評測系統和智能導學系統等智能技術被有機嵌入到“學術英語”課程的各個教學環節中,輔助教師記錄、評價、監督學生的在線學習情況,幫助學生實時查看自己的學習進程、獲取即時的反饋建議。首先,學生在教學平臺上進行的所有操作都被詳實地記錄在個人云端檔案袋中,作為平時成績評定的量化依據。如“云班課”上學習經驗值的動態變化不僅能縱向反映一名學生在不同時期的學習情況,而且可以橫向對比多名學生的排名分布。其次,智能評測系統主要用于協助教師完成學術寫作和學術口語等任務的評分工作。在將評測成績記錄在學生的云端檔案袋的同時,還會將評測結果和建議反饋到智能導學系統。另外,智能導學系統在根據學生實際學習情況推送個性化任務的同時,還會定期生成有詳細數據支持的學習報告。教師可以據此分析學生存在的問題和原因,通過私聊的方式介入并干預其學習過程,也能夠即時調整在線教學中的講解方式、活動設計和作業布置。

2.3 教學行為的混合

以探究社區模型為理論基礎,教學行為的混合體現在教學臨場、認知臨場和社會臨場三種臨場的綜合運用上。一方面,教學臨場的實現依靠教學活動的設計和組織、促進對話以及學習過程中的指導。教學活動的設計和組織由教師結合學術英語的課程特性制定總體學習計劃,設立項目式的學習任務,提供完成任務所需要的內容支持,引導學生作為主體達成任務(杜云飛 等,2020)。教師在直播交互的過程中以引導性的方式鼓勵學生發現問題、探究問題、解決問題,并通過學生熟悉的直播語言,間接促進學生的溝通交流。同時,教師在探究討論、小組合作和完成學術聽說任務的過程中為學生提供直接指導,幫助學生解決學習難題。另一方面,因為教學臨場能有效促進學術認知(認知臨場)的形成,所以學生可以通過過程探究、內容整合(語言整合)和學習總結這一系列非線性的過程加深對核心知識的理解,完成學術知識的內化。此外,開展交互活動(社會臨場)的核心在于為學生營造真實的、友好的、無障礙的課堂體驗。“云班課”平臺上的開放式交流由教師或助教引導,學生通過課下較長時間的準備,就指定問題發表自己的觀點,并援引圖表、數據或案例作為支撐。直播互動則采用盡量簡潔的步驟,在有限的時間內解決難度漸進的問題。由于這三種臨場在不同教學環節中的有效串聯,最終呈現于學生眼前的是一個完整閉合的在線教學過程。

3 實證檢驗與分析

3.1 實證檢驗過程

為了驗證多維混合在線教學模式的有效性,本研究在重慶某高校的學術英語課程中進行了教學實踐,擬探究以下三個問題:第一,多維混合在線教學模式與直播教學在學習效果上的差異;第二,學生在多維混合在線教學過程中的參與情況;第三,學生對多維混合在線教學模式的滿意度。

實驗的研究對象為重慶某高校2018級非英語專業二年級兩個提高班的本科生,均來自工科學院。班級a為實驗班,學生人數為60人,其中男生41人(68%),女生19人(32%);班級b為對照班,學生人數為61人,其中男生44人(72%),女生17人(28%)。

實驗主要通過對學生成績進行前測后測、問卷調查等方式進行。實驗初,研究團隊以大學英語四級考試(CET4)成績為標準對實驗班和對照班的學生進行前測,用以比較兩個班級學生的英語水平差異。在整個教學過程中,實驗班和對照班由同一位教師授課,教學內容和學習任務均保持一致。區別在于實驗班通過多維混合在線教學模式開展教學,而對照班則全程通過在線直播進行教學。學期結束時,團隊利用FiF測試平臺組織線上考試,對兩個班級的學術能力測試成績進行后測,以此檢驗他們的學習效果。同時,通過向實驗班學生發放調查問卷,掌握他們的在線學習情況并獲取反饋建議。

3.2 實證檢驗結果與分析

3.2.1 學習效果

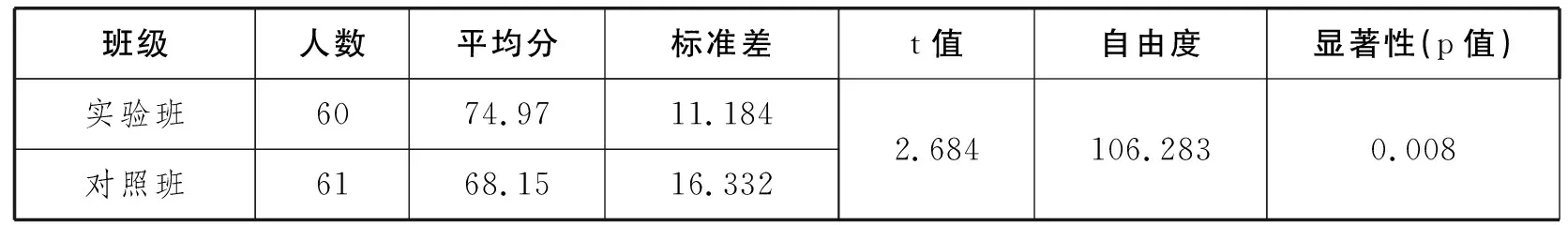

實驗開始前,研究團隊采用SPSS 26.0對實驗班和對照班的CET4成績進行了均值分析和獨立樣本t檢驗,作為前測結果直觀地比較兩個班級學生的英語水平差異(表1)。結果顯示,實驗班的CET4平均成績為489.88分,略高于對照班的485.33分。通過獨立樣本t檢驗得到顯著性(p值)為0.509,大于0.05。這表明兩個班級的CET4平均成績之間并不存在顯著性差異。

表1 實驗班與對照班前測成績均值及獨立樣本t檢驗結果對比

學期結束時,兩個班級的學生在同一時間通過FiF測試平臺進行線上考試,成績作為后測結果反映學生的學習效果。考試內容主要考查學生對英文學術表達、學術技能和研究方法的掌握情況。考試結束后,教師將成績導入SPSS 26.0進行均值分析和獨立樣本t檢驗(表2)。結果顯示,實驗班和對照班的考試平均成績分別為74.97分和68.15分;獨立樣本t檢驗的顯著性(p值)為0.008,小于0.05。這說明實驗班和對照班的學生在經過一個學期的學習后,他們的學習效果存在顯著差異。因此,通過對比前測和后測結果可以發現,在兩個班級學生的英語水平相差不大的情況下,實驗班學生在期末學術能力測試環節的表現明顯優于對照班。

表2 實驗班與對照班后測成績均值及獨立樣本t檢驗結果對比

由此可見,與單純的直播教學相比,多維混合在線教學模式在提升學習效果方面優勢明顯。原因在于多維混合在線教學模式能夠合理引導學生自主學習,也更注重對學習過程的管理和監督。在初步完成自身的知識建構之后,才能順利地在虛擬的同步教學場景中展示學習成果,實現角色的翻轉并完成知識的內化。關于學習過程的管控,在直播或以往的線下課堂中,教師對教學難點的把握往往基于自身的教學經驗總結,與學生的知識建構存在一定偏差。而在線測驗、作業和云端檔案袋中的學習數據所提供的量化反饋,能輔助教師客觀地對學習行為進行分析。例如,通過分析SPOC視頻被反復播放的部分、在線練習和階段性測試中錯誤率較高的問題、以及在線討論過程中自動生成的詞云,教師能夠準確把握學生的長處與短板,從而給予適切的指導和建議。同時,教師協助制定的分步式學習計劃和智能導學系統定期生成的學習報告也能確保學生在不偏移課程目標的前提下完善自身的個性化學習路徑。

3.2.2 學習參與度

為了解學生對多維混合在線教學模式的參與情況和滿意度,研究團隊于考試后向實驗班學生發放了調查問卷。在學習的參與情況方面,93.3%的學生能在規定時間內完成線上學習任務,而且半數以上的學生表示每周平均花費在學術英語課程上的時間多于四個小時。但是學生對各個教學環節的參與意愿有所不同,接近九成的學生表示有在直播環節回答問題、互動討論或展示學習成果的經歷,而參與SPOC學習環節開放式交流的學生較前者略低,占比為78.33%。值得一提的是,88.3%的學生更習慣于在SPOC學習環節做筆記,高于直播交互環節中的66.67%和學術聽說訓練環節中的28.33%。這也從側面反映了SPOC學習環節在整個教學過程中為知識的記憶、內化和鞏固提供了有力的支持。

通過學習參與度調查可以發現,多維混合在線教學模式在提高學習參與度和增進師生交互等方面均發揮了較為積極的作用。絕大部分學生都能按照學習計劃參與到各個教學環節中,平均投入的學習時間也明顯多于傳統的線下課堂。雖然學生在不同教學環節的參與情況有所差別,但是在獲得足夠的語言和內容輸入后,他們更愿意在后續的交互和訓練環節進行輸出,從而完成知識的建構。即便物理空間的阻隔影響了教師和學生間的直接溝通,但是在移動互聯網時代成長的這一代學生樂意接受虛擬的教學環境和時代特征鮮明的交流方式。在線學習的“泛在性”也能讓教師隨時隨地回應學生的需求,持續地“陪伴”他們學習與成長。前期在學生尚未建立互動習慣、缺乏參與意識時,教師和助教在其中穿針引線的作用尤為重要。

3.2.3 學習滿意度

在滿意度方面,共有98.3%的實驗班學生表達了對該教學模式的認可,僅有一名同學覺得這樣的在線教學模式不符合自己的預期。同時,81.67%的學生表示他們的學術素養(如搜索信息、分析信息、提出問題、解決問題等)有較大的提升,另有73.33%的學生認為自己的學術技能(如記筆記、閱讀英文文獻、論文概述等)提升也較為明顯。大部分學生(86.67%)都表示在學術英語課程中收獲頗多,會將學到的知識和技能應用于未來的學習和工作中。另外,學生也在反饋中指出,SPOC學習、直播交互和學術聽說訓練三個環節有較強的連貫性,能使他們通過環環相扣的教學活動達成學習目標。在完成各項學習任務的同時,他們一方面能從經驗值的提升中持續獲得學習滿足感,另一方面也可以根據即時的評價和建議不斷完善認知過程。

學生對多維混合在線教學模式的滿意度較高,主要表現在對學術技能的掌握、學術素養的提升以及知識的可應用性上。在線課程的教學目標、教學大綱和教學計劃承襲自傳統的線下教學,根據在線教學的特點進行了改進。在此前提下,學生有意識地掌握了如記筆記、閱讀論文、概述文獻等基本學術技能,也通過合作閱讀、協作寫作、語音演講等線上學習獨有的方式培養了搜索信息、整合信息、分析信息、呈現信息等基本的學術素養。線上教學活動和實際學術應用場景的結合,幫助學生打破了理論和應用之間的界限。同時,由于學習滿意度與學習效果息息相關,多維混合在線教學模式所賦予的持續學習體驗、及時的學習評價、合理的活動安排能夠助力學習效果進一步提升,在各個教學環節之間形成良性的循環。

4 結語

開展線上教學,既是為解決新冠肺炎疫情帶來的影響采取的短期應對手段,也順應了教育與信息技術深度融合的長期邏輯。當在線教學從“應急上線”向“新常態”轉化時,不僅要能滿足高校常態化教學的基本需求,而且需要在創新教學模式、轉變教師角色、融合智能技術等方面著力進行變革。本研究在系統回顧在線教學相關文獻的基礎上,遵循混合式教學的理念,將教學環境、智能技術和教學行為等三個維度有機融合,構建了多維混合在線教學模式。經過實證檢驗證明,該教學模式能有效地提升學生的在線學習效果,很好地解決在線教學中學生自主學習能力不足、學習過程管控難、參與度低、師生交互欠缺、教學連貫性不佳等典型問題。其不僅可以為同類課程的在線教學提供全新的思路和方法,同時對于高等學校其他門類的在線課程也具有較好的示范效應。