鋰金屬電池研究中對稱電池的短路現象

康丹苗 ,Noam Hart ,肖沐野 ,John P. Lemmon

1北京低碳清潔能源研究院,北京 102209

2 NICE北美中心,山景城 CA94043

3帝國理工學院,倫敦 SW72AZ

1 引言

鋰金屬負極具有3860 mAh·g?1的理論容量和?3.04 V (vs.標準氫電極)的電極電勢,是最具有潛力的高能量密度二次電池負極之一。七十年代初開發的鋰電池即以鋰金屬為負極,層狀金屬硫化物為正極1,2。但由于鋰金屬極度活潑,在循環過程中與液態有機電解質持續反應,且沉積過程可控性差,產生的枝晶狀金屬鋰可刺穿隔膜引發安全事故,使得其實際應用受到了限制3。近年來,隨著電池高能量密度的需求進一步提升,鋰金屬重新成為熱點研究課題。目前的研究主要圍繞如何實現可控鋰金屬沉積,以提升鋰金屬負極的穩定性展開,旨在得到具有高安全性的鋰金屬負極。在近十年的研究中,主要的解決方案包括:優化電解液的配方以提升鋰表面固態電解質中間相(SEI)穩定性,對鋰金屬表面進行修飾以提升空間電荷分布的均勻性,以物理阻擋層延緩鋰枝晶刺穿隔膜等4-12。

在目前的鋰金屬負極改性研究工作中,對鋰金屬負極的壽命進行評測以判斷改性效果的方式,主要包括對稱鋰金屬電池(Li/Li),鋰/銅半電池(Li/Cu)和鋰/正極電池的循環測試,其中最常用的是Li/Li電池的循環壽命評估。對測試結果的解析,一般考量鋰沉積過程的過電勢,循環過程響應電壓的穩定性,以及出現短路信號時的循環壽命等。Cui等13給出了一種判斷對稱電池微短路的方法,通過外回路上電壓值的變化,可判斷枝晶生長的程度,以及是否出現微短路刺穿隔膜,但在實際研究中,要多次重復構建這樣一個電池較為困難。Lu等14給出的判據則是,在持續的時間內,觀察過電勢是否發生明顯的下降,如果出現電勢連續下降達到20%,則認為發生了內短路,且這種短路往往是累積的枝晶導致的軟短路。

然而,目前對于短路信號的判斷依據和標準仍不統一,前期研究中尚存在一些誤判斷的案例。例如,在對稱鋰金屬電池中,由于循環早期存在的活化過程,響應電勢表現出逐漸降低的趨勢14-16,這極易與短路過程,尤其是只有局部發生枝晶刺穿導致的軟短路過程混淆。在枝晶產生與否的結論上存在的誤判,導致對短路壽命評價結果的不準確,無法客觀展示負極改性的效果。

本文對鋰對稱電池循環過程中的短路現象進行了整理研究,旨在探討短路信號的判斷依據,為鋰金屬負極研究中電極壽命的評價提供參考。

2 實驗部分

實驗使用鋰片購自天津中能鋰業,厚度100 μm,沖壓成直徑13 mm的圓片用于組裝扣式電池。扣式電池(CR2032)組裝全程在手套箱中進行,手套箱水氧值控制在10?7以下。電解液為1 mol·L?1LiPF6的碳酸乙烯酯(EC)/碳酸二乙酯(DEC)/碳酸二甲酯(DMC)(體積比為1 : 1 : 1)溶液,或1 mol·L?1LiTFSI的1,3-二氧戊環DOL/乙二醇二甲醚DME(體積比為1 : 1)溶液。恒流充放電測試使用武漢藍電CT2001A,原位光學電池觀察使用HIROX RH-2000,外接電化學工作站為Bio-logic VMP3。

3 結果與討論

3.1 對稱電池中的物理過程

目前研究中使用的扣式鋰對稱電池,正負極均為鋰箔,使用液態電解質時,由隔膜分隔正負極,整體浸泡在電解液中;固態電解質則兼任隔膜和電解質分隔正負極。由于對稱電池中正負極是同種物質,組裝后的電池開路電位應為0 V。但在實際測試中,由于正負極電池殼的清潔度,電池組裝的壓力,以及電池測試設備的精度,實際測試的開路電位可能顯示為正負10 mV以內。評價電極壽命時,以恒定的電流給對電池進行充放電,使得鋰在正負極之間不斷沉積——溶解。在一定次數的循環后,沉積的鋰金屬出現枝晶狀結構,刺穿隔膜引發短路。此過程中常以電池的過電勢下降(多為突降)為判斷依據,得到鋰負極的循環壽命。

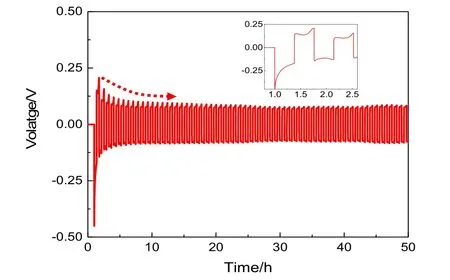

如圖1所示,鋰對稱電池的循環過程可以分解為正、負極表面的鋰金屬沉積——溶解過程17。以充電過程為例,外加電源強制提高正極電勢,降低負極電勢,將來自于正極的電子注入負極,使負極電位下降,正極則失去電子,電位上升;正極表面的鋰金屬失去電子,溶解形成鋰離子,負極表面的鋰離子得到電子發生沉積。放電時則發生上述反向過程。由于電池的對稱性,充放電時發生完全一致的物理過程,只是鋰金屬的沉積——溶解發生在不同電極表面。在循環過程中,電壓信號反應的是正負極之間的電勢差,來自于鋰溶解和鋰沉積過電勢的差值。沉積過程中形成的新鮮鋰金屬表面與電解液持續反應,在表面生成更多的SEI。SEI對鋰的包覆導致部分鋰不具有電化學活性,此電極在反向電流作用下發生溶解時,過電勢將持續升高,只有電壓達到電極表面新鮮的鋰發生溶解的過電勢之后,才發生鋰的繼續溶解。在后續的充放循環中,正負兩極會不斷的重復上述過程18。充放電循環過程中,每一周循環的電壓變化是相似的,而在循環的初始階段,每周平均電壓值的連續下降,可能來自于電極活化過程導致的過電勢下降16。如圖1中,在對稱電池的循環初始階段,出現逐漸降低的過電勢,但電壓信號的整體形狀保持一致,在充電或放電快結束時,有明顯的因極化產生的電壓上升信號。

圖1 對稱電池循環過程中的活化現象,內嵌圖為第一周至第二周的響應電壓局部放大Fig. 1 The activation process in symmetrical cell cycling with inset as the enlargement of 1st and 2nd voltage profile.

循環過程中如果出現電壓值的突降,則說明電池內部出現了鋰枝晶刺穿導致的短路,使正負極直接接觸,因此電勢差減小。需要說明的是,短路過程可以是不可逆的硬短路,之后電壓信號表現為不變的低值(接近于0 V),具體數值取決于循環時施加的電流,由于此時的電池相當于一個電阻,電壓值與電流值成線性的正比;短路過程也可以是局部接觸引發的軟短路,這種短路形式在一定程度上可逆19。軟短路時,枝晶在刺穿隔膜后,雖接觸到對面電極,但在后續過程中,隨著對面電極的溶解,又或者該部分枝晶從電極上脫落,正負兩極不再接觸,都可表現為短路的恢復。此時電壓信號會發生微小的下降,對應正負極之間因枝晶發生的接觸瞬間,之后電壓會在新的平臺上逐漸變化,但不出現明顯的突降;甚至可以發生一定程度的電壓回升,此后保持穩定變化。

本文將重點討論可恢復短路的甄別,為判斷改性后鋰枝晶是否生長,改性是否有效提供依據。

3.2 對稱電池短路的可視化

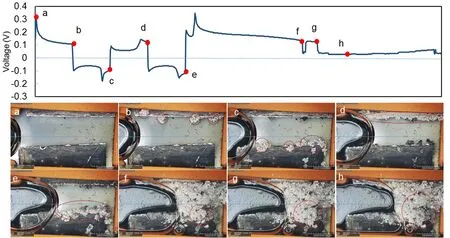

為進一步闡述鋰對稱電池在循環過程中的電壓信號變化及其對應的物理過程,我們通過原位光學電池對鋰沉積——溶解過程進行了觀察。該原位電池的正負極均為鋰金屬,具體的組成結構參見我們前期的研究工作20。隨著外加電流的變化,電池的電壓響應與光學顯微鏡下的物理過程對應關系如圖2所示。在充電過程中,隨著鋰沉積的進行,負極表面形成了大量枝晶狀鋰金屬(圖2b)。枝晶的形成消耗了大量電解液,產生的氣體使電池內部的氣泡體積不斷增大(a→d);且由于枝晶生長,增大了電極的實際表面積,過電勢呈現明顯的下降趨勢(a→b);此后放電過程中,負極表面的鋰枝晶部分溶解,剩余的“死鋰”不再具有電化學活性,不參與溶解過程,但外加電路仍持續提供電子,因此經過一定的活化,負極中本未參與反應的鋰越過因溶解過電勢產生的勢壘,進入較易溶解的階段(b→c);隨著循環的進行,這種信號在正負極之間交替變化(a→c,c→e)。

圖2 原位電池觀察鋰金屬負極枝晶生長過程造成的短路現象,(a-h)為充放電曲線中不同時刻捕捉的原位電池圖像Fig. 2 Short-circuit process in in-situ optical cell, with (a-h) as the images captured at specific moments in voltage profiles.

在經過兩次循環之后,兩側電極表面形成了明顯的枝晶或死鋰(圖2e)。此時以更高的電流持續對負極一側進行鋰沉積,枝晶快速增長并延伸至另一側,與正極發生接觸,電壓信號出現了一個明顯的下降(圖2f),對應了正負極接觸導致的短路。此時電池雖已經發生短路,但由于枝晶接觸的位置正極在持續發生溶解,接觸面積并沒有進一步擴大。值得注意的是,電壓信號在突降后又恢復正常,對應了正極溶解導致的接觸位置斷開。這說明在對稱電池的測試中,出現電壓突降后信號恢復正常的電池,其實內部已經發生短路。在短路恢復后,經過一定時間的鋰沉積,正負極再次產生了新的接觸點,電壓又出現一個臺階式突降(圖2g),對應了新的接觸位置導致的短路發生,且在g-h過程中,生長的枝晶導致正負極持續接觸,因此電壓信號無法恢復正常。

上述結果說明,局部短路造成的電位下降可能是極其微弱的,甚至不影響電池的繼續循環,但內部的枝晶造成短路情況已然發生,對電池安全性的威脅是存在的。此前Bai等21的研究結果也展示了軟短路造成的電壓降低及枝晶生長,說明此類短路在鋰對稱電池中具有一定的破壞作用,對于預示枝晶的生長情況有重要意義。因此,在對稱電池的循環過程中,如果出現電壓信號的紊亂,或者小幅度的突降,意味著內部存在著鋰枝晶,并產生了短路現象,即使后續信號顯示正常,也應當認為該負極并未實現“無枝晶”的改性效果。這一點對判定鋰金屬負極改性的有效性尤為重要。

3.3 對稱電池短路信號

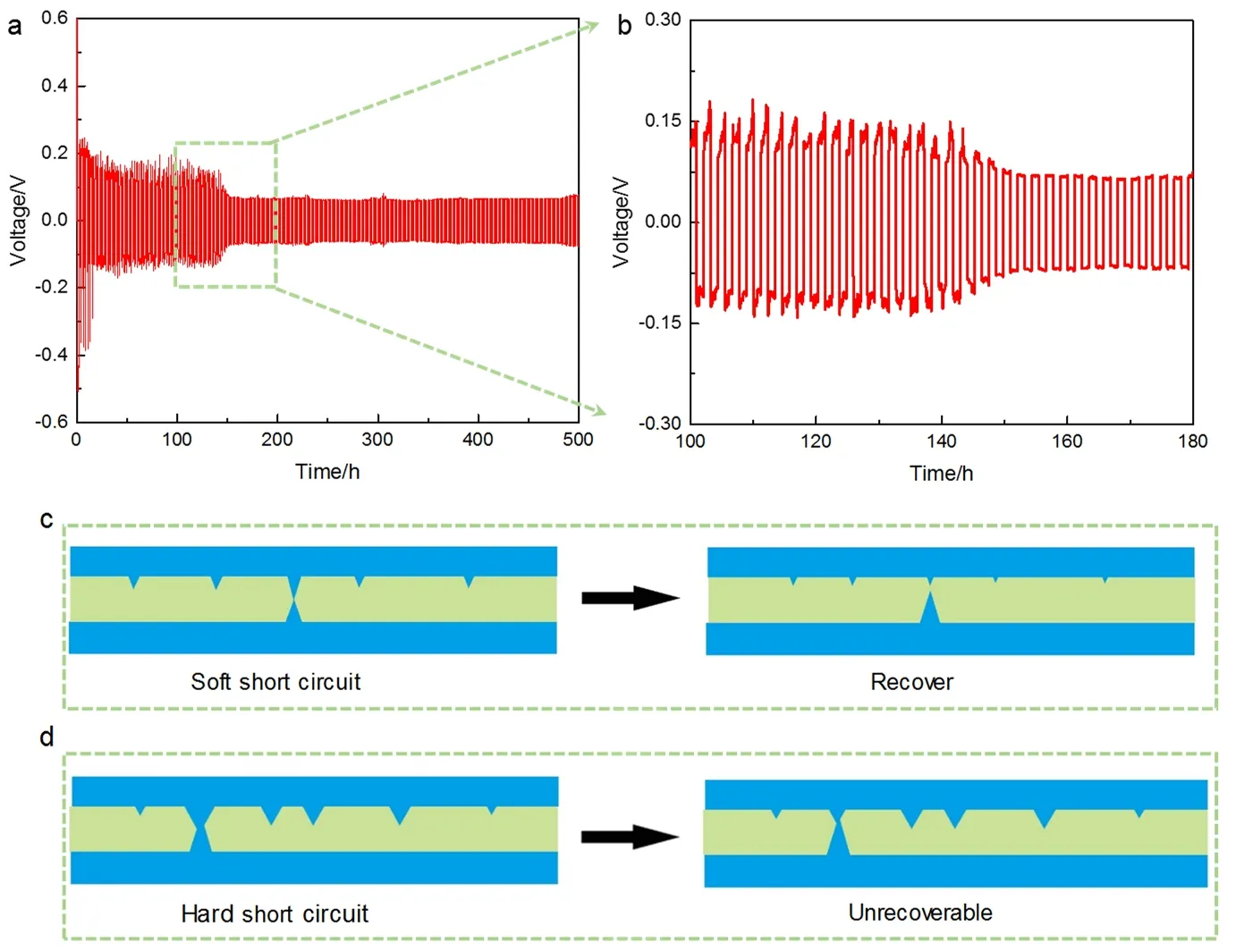

在已發表的研究工作中,部分研究結果對充放電過程中短路發生時刻的判斷有明顯的解析錯誤,例如:已發生短路但解讀為活化過程;或已發生軟短路,但仍認為電池穩定且電極未產生枝晶。本文分析了對稱電池循環數據可能發生誤解讀的情況,對于鑒別對稱電池是否發生短路提供一定的參考。如圖3所示,對稱電池在單次充電過程中表現出兩種不同的短路形式。圖3a中的電池在充電過程中發生電壓突降(低至20 mV),此后電壓保持低值不變,是典型的硬短路,對應了圖3c中鋰枝晶刺穿隔膜后兩極直接接觸的情況。圖3b中的電池在充電過程中電壓下降后又回升,且反復變化,整體響應信號紊亂,但電壓值最后仍保持在0.3 V左右,是典型的軟短路,對應了圖3d中鋰枝晶引起短路后,因枝晶脫落或接觸點斷開導致的短路恢復。

圖3 典型的對稱電池短路數據(a,c)硬短路(1 mA·cm?2)和(b,d)軟短路(5 mA·cm?2)及對應的物理過程示意圖Fig. 3 Typical short-circuit data and schematic of symmetrical cell: (a, c) hard short-circuit (1 mA·cm?2) and(b, d) soft short-circuit (5 mA·cm?2).

對照以往研究中的電池循環數據,大量的改性負極在循環過程中出現了類似圖4中的電壓響應信號的紊亂,且后續電壓響應缺少擴散極化過程(液態電解質中),電壓數值低至數十毫伏(取決于電流)以內。這說明電池中發生了如圖4c中描述的過程,枝晶生長導致內部不斷的發生微短路,但又不斷發生短路恢復;當枝晶累積到一定的數量,電池發生不可恢復的正負極接觸,導致電池完全短路(圖4d)22。需要說明的是,對于液態電解質,電壓響應變成直線,不表現出擴散極化過程的另外一個可能原因,是枝晶生長消耗電解液造成的干涸;但只因電解液干涸而未發生短路的情況,過電勢應較高(界面阻抗大),因此電壓數值較低的情況可判定為短路。部分的研究結果雖未出現電壓響應變成直線的情況,但存在明顯的電壓響應信號紊亂,也應當考慮發生短路的可能,而不是簡單歸為“活化過程”。

圖4 (a-b)典型的循環過程中出現短路過程以及(c)可恢復的短路和(d)不可恢復的短路示意圖Fig. 4 (a-b) Typical short-circuit data of symmetrical cell; schematic of (c) recoverable and (d) unrecoverable short circuit.

結合上述的短路數據解讀,判斷鋰對稱電池是否發生短路,從電壓響應曲線上可以直接觀察:如果在一個周期內出現明顯的電壓突降,可認定為短路。根據突降之后的表現,還可區分硬短路和軟短路:硬短路的電壓突降不可逆,且電壓在突降之后為固定值,表現為響應信號呈直線,如果改變電流,電壓響應信號隨之成正比上升為固定值,且仍為直線(此時電池整體相當于一個定值電阻);如果是軟短路,電壓下降的幅度較小,且下降后,電壓響應曲線隨著充放電過程進行可恢復正常,電壓也不表現為固定值。

3.4 其他短路判定的方法

除了電壓響應曲線外,交流阻抗譜也可以輔助判斷電池是否發生短路。若電池發生硬短路,交流阻抗譜的高頻區將有明顯的感抗信號,且高頻區與x軸的交點值(阻抗實部模)較小,低頻區將出現無規律的亂點。軟短路則表現為正常的交流阻抗譜圖,但電池的靜電電阻明顯減小,且電荷轉移電阻也減小。由于鋰對稱電池測試過程中普遍存在活化現象,且鋰枝晶生長導致的活性表面增加,電池阻抗的下降也可能是由此造成,因此單獨通過交流阻抗譜較難判定軟短路,需要結合電池的電壓響應信號來說明。此外,常用的顯微分析,如掃描電鏡,雖然可以直觀的觀察鋰枝晶,但受限于展示位點的隨機性,無法完全說明整個電極是否在特定的微區發生枝晶生長。除上述常見電化學、材料表征手段外,借助原位電池也是判斷改性是否有效的直接方式。

4 結論

本文總結了鋰金屬負極研究過程中常見的短路形式和對應的物理過程,對判斷鋰對稱電池是否發生內部短路的依據進行了總結。通過研究軟短路和硬短路兩種形式的信號表現形式,提出了區分軟短路和電池活化過程的方法。該工作對鋰金屬負極研究中判斷是否產生枝晶,改性方法是否有效提供了參考。

Supporting Information:available free of chargeviathe internet at http://www.whxb.pku.edu.cn.