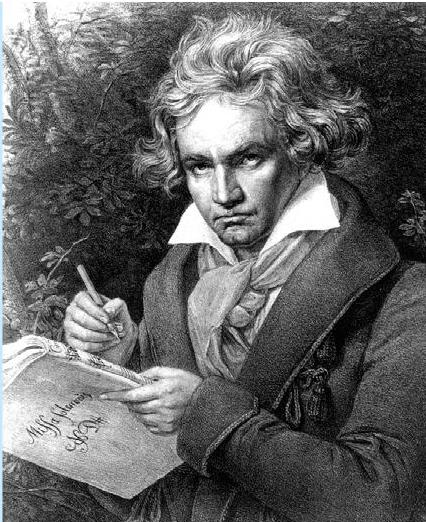

現代作家與貝多芬三題

陳子善

劉榮恩詠貝多芬

二○二○年,對中國的現代文學愛好者來說,是“張愛玲年”;對全世界的古典音樂愛好者來說,則是“貝多芬年”。由于新冠疫情,歐洲多國紀念貝多芬二百五十周年誕辰的許多活動要延至二○二一年了。

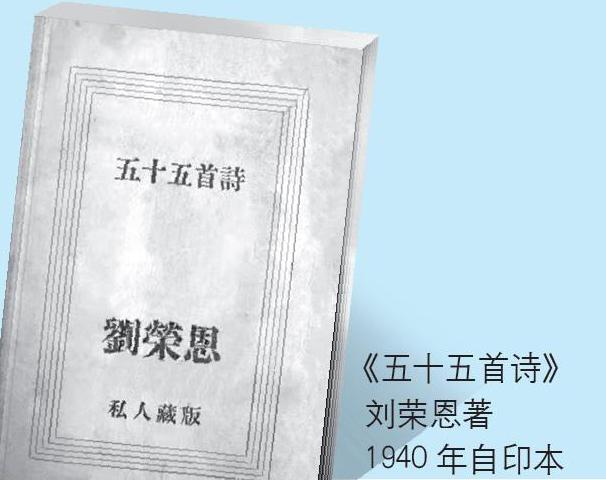

我因此想到現代詩人劉榮恩(1908-2001)八十年前詠貝多芬的詩。劉榮恩自二十世紀三十年代末至四十年代,先后在天津自印了六部新詩集,即《劉榮恩詩集》《十四行詩八十首》《五十五首詩》《詩》《詩二集》《詩三集》。他的詩集名再樸實不過,在新詩人中很少見,而且均為“私人藏版”,印數僅百本左右,又是非賣品,故流傳極少。也因此,劉榮恩的詩長期未被文學史家留意和評估,雖然當年就有論者這樣品評劉榮恩:“每一首詩都是沉重的獨語,而且都是警辟的,帶著中年人的辛酸,苦戀了心靈的山界,發出一點對于人生的微喟。”(畢基初《五十五首詩》,《中國文學》第1卷第8期,1944年8月)近年以來這種狀況已有所改變,但除了我以前寫過《劉榮恩:迷戀古典音樂的新詩人》一文之外(該文只評述了劉榮恩詠蕭邦、捷克作曲家德爾德拉和《馬賽曲》的詩),劉榮恩的新詩與古典音樂的關系仍未受到應有的注意。

貝多芬

劉榮恩大學時期就喜愛古典音樂,會拉小提琴。因此,劉榮恩六本詩集中至少有四本收錄了不少詠古典音樂的詩,他歌頌了莫扎特、蕭邦、柴可夫斯基和“圓舞曲之王”施特勞斯等著名作曲家。他寫貝多芬的有兩首,說明他很喜歡貝多芬的音樂,因為他詠別的音樂家均只有一位一首。第一首是《悲多芬:第九交響樂》,刊于一九四○年版《五十五首詩》,照錄如下:

疼在磨坊里轉動起來,

疼的行列伸張著軍旗過著;

在灰色的深處打撈沉溺了的心靈,

用多肌肉的臂膀撒銀網在海里。

悲哀做了太子的保姆!

隱隱約約我聽見喜悅底誕生。

早晨魚翅貼在沙土上,

黃昏時成了遨游四海的槳。

悲多芬,悲多芬,究竟是

悲哀之子,地之聲,生底嘆息!

我仍然聽見生底怪獸在晨海里

搶著掙扎著在你的銀網中。

出太陽下雨的德國森林中

有鳥向萊茵河的古堡抽筋的飛,

對照著半夜劇場歸途的心境—

一步一步檢著死的靈魂回去。

湖畔月下少年成隊的跳舞會也欺騙不了眼淚,

還是忘不了在暮色中禮拜寺的牧靈魂的鐘聲。

第二首是《Sonata in F Minor(“Appas-sionata”)》,刊于一九四五年版《詩三集》,也照錄如下:

熱情于誰,

悲多芬?

人的女兒們,

生活,或者

熱情于孤獨?

一團憂郁的火

到處走,

到處燃燒,

到處孤獨的延燒著;

一年一年,

一世紀,一世紀的

燒。

千萬人的眼淚,

孤獨的流。

這兩首詩,一詠貝多芬九大交響樂的巔峰之作《合唱交響樂》,一詠貝多芬鋼琴奏鳴曲中有名的《熱情奏鳴曲》,各具特色。第一首有五節,較長,聯想不斷,意象也很奇特。第二首較短,也較明朗,突出“熱情”之火到處“孤獨的延燒”。兩首詩均用別致的詩的語言,表達了作者對貝多芬偉大音樂的理解。

中國現代文學史上用詩來歌頌“樂圣”貝多芬,幾乎乏善可陳,但劉榮恩這兩首詩顯示,新詩人在這方面畢竟沒有缺席。

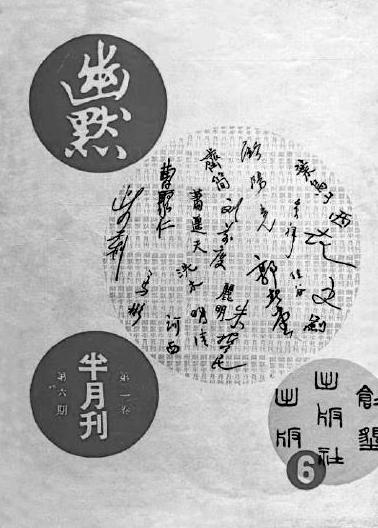

香港《幽默》半月刊1956 年第1 卷第6 期

宋淇的《貝多芬在香港》

二○二○年十二月十六日是樂圣貝多芬二百五十周年誕辰。“樂圣”這個中文提法,還是李叔同一九○六年二月在日本東京創辦《音樂小雜志》時,在創刊號上以“息霜”筆名發表《樂圣比獨芬Beethoven傳》時所首用,距今已一百一十四年矣。一百一十四年來,中國現代作家在作品中寫到樂圣的舉其犖犖大端,除了魯迅在《科學史教篇》中提到“培德訶芬”,徐志摩在《濟慈的夜鶯歌》中建議讀者聆聽“貝德花芬”的《田園交響曲》,路翎在《財主底兒女們》中寫到“音樂底森林”—貝多芬《第九交響曲》,都值得一提,傅雷翻譯的《貝多芬傳》,更是膾炙人口。詩人郭沫若詠樂圣的詩,我以前也作過介紹。

然而,還有一位現代作家也寫過樂圣,且與香港直接相關,卻鮮為人知,那就是宋淇的獨幕劇《貝多芬在香港》。這可是直接寫貝多芬的,如今紀念樂圣二百五十周年誕辰,不能不說一說。

《貝多芬在香港》發表于一九五二年八月一日香港《幽默》半月刊第一卷第六期。署名歐陽竟,這是宋淇在北平求學時就啟用的筆名。《幽默》創刊于一九五二年六月二十三日,編輯人署“幽默半月刊社”,督印及發行人為“創墾出版社”,但出至第一卷第六期時已改為“主編徐訏/督印人龔延齡”。《幽默》作者陣容強大,有當時在香港的易君左、曹聚仁、姚克、李輝英等,還有用各種筆名的,徐訏自己當然也披掛上陣,宋淇為之撰文自在情理之中。