中國·創(chuàng)意

事件 | EVENTS

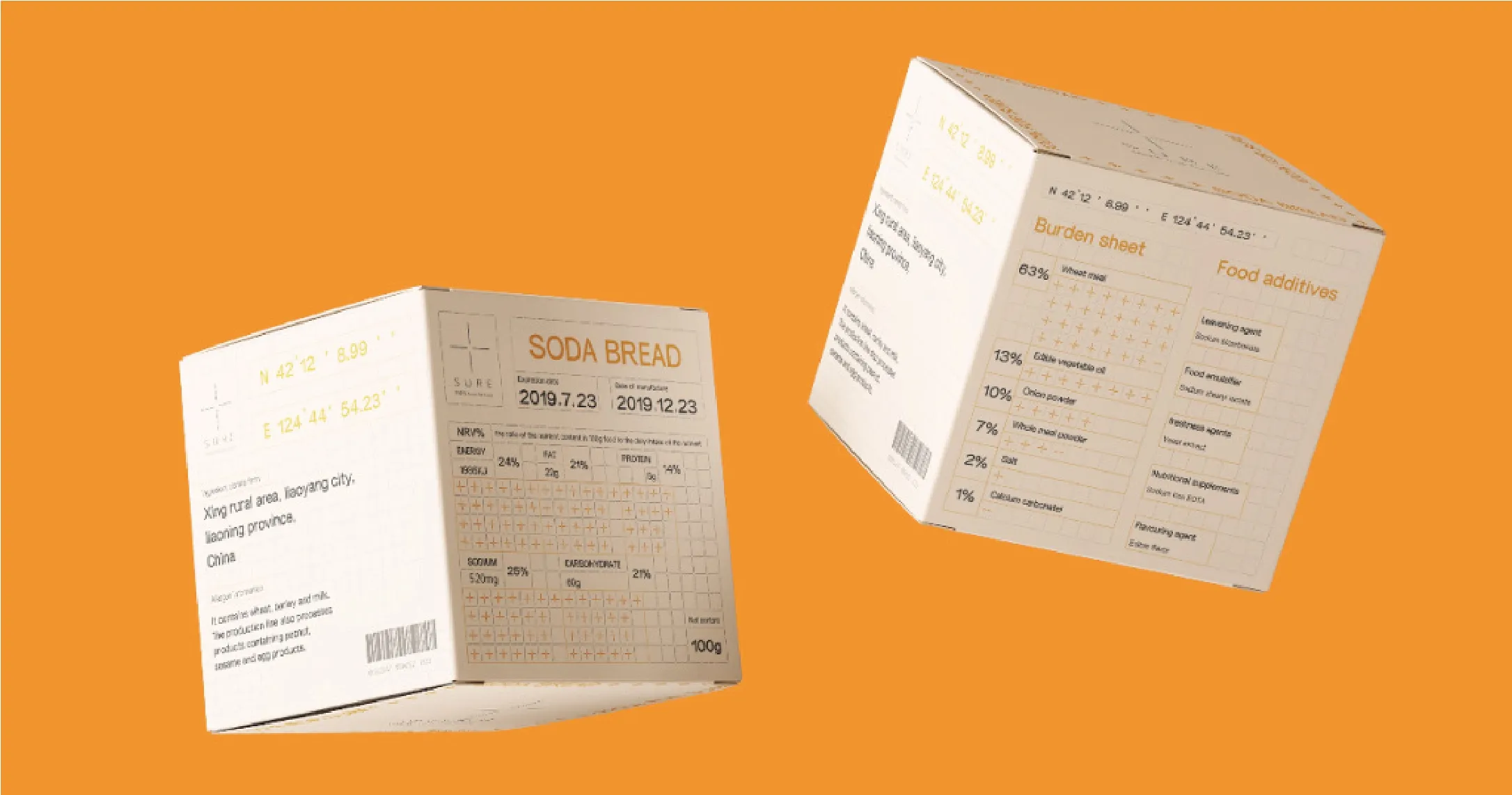

所見即所食| 白金創(chuàng)意國際大學生平面設(shè)計大賽已經(jīng)舉辦了20年,該賽事致力于推廣和提高設(shè)計專業(yè)學生的設(shè)計水平,推動設(shè)計教育觀念革新。近期,第20屆白金創(chuàng)意國際大學生平面設(shè)計大賽公布了獲獎名單,在包裝設(shè)計單元中周游設(shè)計的《所見即所食》獲得此次活動的金獎,在設(shè)計該作品之前,周游發(fā)現(xiàn)市面上的食品包裝中包含食物營養(yǎng)成分和添加劑的信息只占包裝總面積的百分之六。同時該區(qū)域內(nèi)容復(fù)雜、術(shù)語繁多、數(shù)字信息不統(tǒng)一,令人難以快速獲取信息。《所見即所食》設(shè)計出于幫助人們迅速獲取食品信息、科學的管理自我的飲食為出發(fā)點,以食品信息作為包裝上的主要呈現(xiàn)元素。包裝均使用統(tǒng)一的色彩體系與信息層級,同時使用輔助的符號體系,讓數(shù)字單位更容易理解。包裝上直觀的表現(xiàn)出食品營養(yǎng)成分及食品添加劑,讓不同的消費者選擇與自己消費需求匹配的食品。

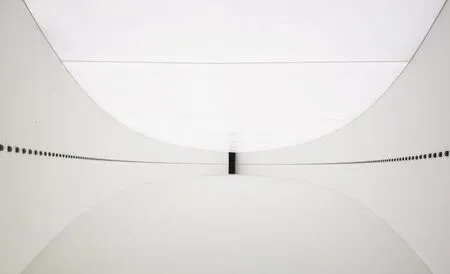

去視覺化 |對藝術(shù)家而言,不同的空間體驗意味著必須實踐的另一次穿越,這不但會修正你對事物的認識,還會使你再一次重新面對自己。藝術(shù)家范勃,在各方面都得到廣泛認可的時候,主動放棄了自己最擅長的創(chuàng)作方式,堅定地從架上繪畫轉(zhuǎn)向成為藝術(shù)創(chuàng)作。他要嘗試“去視覺化”的表達方式,希望在自己新的藝術(shù)中建立不同人群間真正的平等關(guān)系。他以盲人群體的社會考察重新開始,展開一段從視覺到知覺、從外在到心靈、從個體到社會的探索之旅。

水體| 從2020年11月10日到2021年6月27日,第13屆上海雙年展將以“水體”為名,在跨度8個月的時間里向觀眾講述作為生命的源泉的水如何超越地域,將個體相連;探討不同群體如何在交融中形成;同時,召集藝術(shù)家超越個體,超越國界地思考互聯(lián)協(xié)作的新形式。

遠行與歸來| 近期,故宮博物館推出《遠行與歸來》展覽,展出中國藝術(shù)家蔡國強的180件作品。展覽以對話東西方文明的創(chuàng)作形式,呈現(xiàn)藝術(shù)家近年“一個人的西方藝術(shù)史之旅”項目成果,及以冬奧為主題和以紫禁城為靈感的新作。重點展品包括《銀河嬉冰》,這件作品長9.15米、寬2.05米,以故宮博物院藏清代《冰嬉圖》為靈感,通過火藥、玻璃和鏡面呈現(xiàn)在銀河中溜冰的想象,詮釋中國傳統(tǒng)冰雪運動的魅力。《冰嬉圖》與《銀河嬉冰》并列展出。

中國手工造紙的技·藝 |2021年1月1日,“中國手工造紙的技·藝”主題展覽在中國科學技術(shù)館拉開序幕。本次展覽包括“技之源”“匠之心”“藝之本”“紙之用”“紙來折往”5個展區(qū),以實物陳列、多媒體互動、模擬實驗、藝術(shù)作品、體驗活動等多種形式,展示我國手工造紙的工藝知識、科技內(nèi)涵、傳承人物和紙藝創(chuàng)新的成果。旨在通過手工紙文化與技藝的知識輸出,傳承故事和工匠精神的傳播,藝術(shù)創(chuàng)造與審美的體驗,讓觀眾增進對手工紙的認知與理解,引發(fā)對手工造紙當代價值的思考,增強對中華民族文化的自豪感。

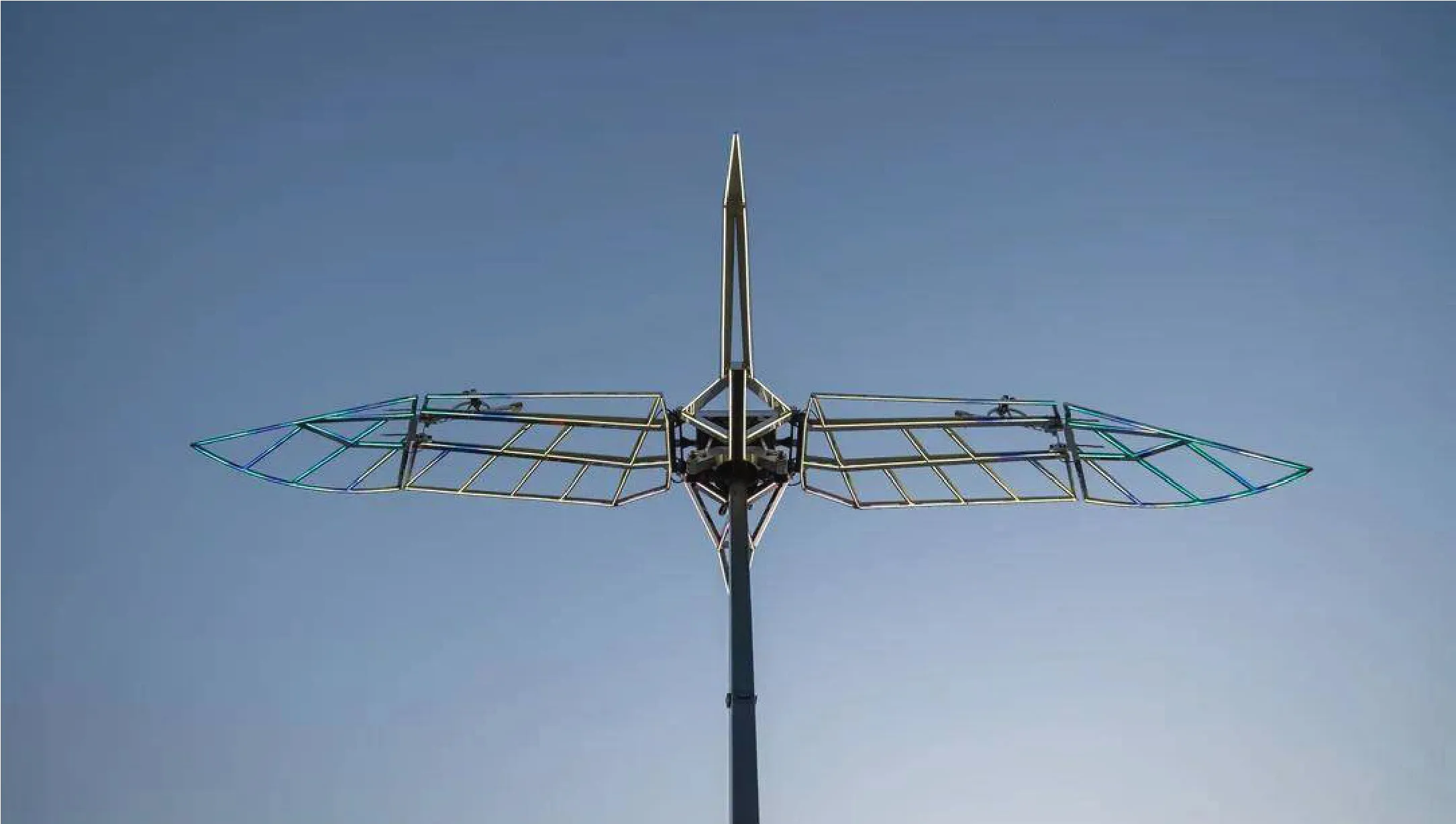

飛鶴 |嘉定是鶴的故鄉(xiāng)。昔日濕地之上,飛鶴聲聞于野,而當萬里沃土建起城市,鶴流傳在人們的佳話與街道的名字中。如今,城市化進程加快,鶴息影于城外,藝術(shù)家張周捷希望通過該作品喚起人們對自然的感知,使觀者重新思考人與自然的關(guān)系,喚起人們對鶴的回憶。這件翼狀機械互動雕塑作品是張周捷數(shù)字實驗室歷時兩年多之作,張周捷依據(jù)其在地性,以全面融合鶴的形意與裝置機械原理,對現(xiàn)代科技發(fā)起全新的藝術(shù)形式之嘗試和交互,同時,通過計算機的算法,以這樣一個代表科技和未來的前瞻性創(chuàng)作媒介,將藝術(shù)家對于自然的詩性感知與發(fā)現(xiàn)體現(xiàn)于作品之中。

上海設(shè)計10×10 |近日,2020“上海設(shè)計10×10”線上展廳啟幕,這是上海美術(shù)學院在“上海設(shè)計”概念上延伸的展覽項目,展覽展出本年度“紐約ADC年度大獎”“BICM墨西哥國際海報雙年展”“中國國際海報雙年展”“亞洲最具影響力設(shè)計獎”“澳大利亞優(yōu)良設(shè)計獎”“德國國家設(shè)計獎”“俄羅斯金蜜蜂國際海報設(shè)計雙年展”“臺灣金點設(shè)計獎”“澳門設(shè)計大獎”“新加坡好設(shè)計標志獎”的部分獲獎作品,從產(chǎn)品、建筑和視覺傳達等角度展示在全球的新冠病毒肆虐的情況下,人類作為命運的共同體,全球設(shè)計師的新感悟、新體驗和新思考。

你我不住在同一星球上 |近期,臺北市立美術(shù)館正在進行第12屆臺北雙年展,本屆雙年展主題為“你我不住在同一星球上”,展覽希望以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響,并對當前持續(xù)緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態(tài)危機提出詰問。本次展覽由法國哲學家布魯諾·拉圖(Bruno Latour)與法國獨立策展人馬汀·圭納(Martin Guinard)共同策劃,呈獻來自27個國家和地區(qū)共57位參與者及團隊的作品。

展覽|EXHIBITON

華彩——國家大劇院院藏品展

國家大劇院 | 2020.12.22-2021.03.15

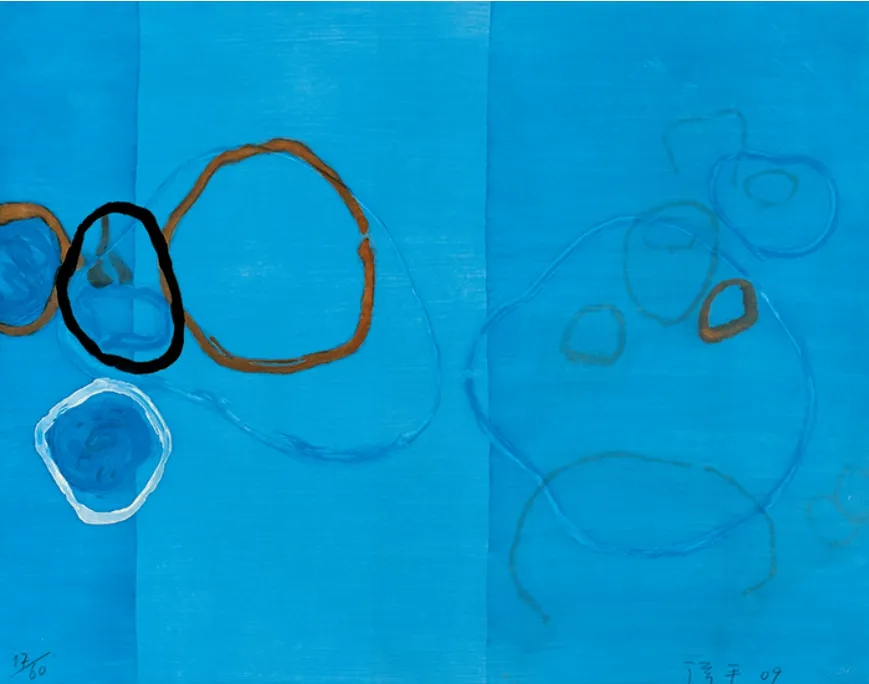

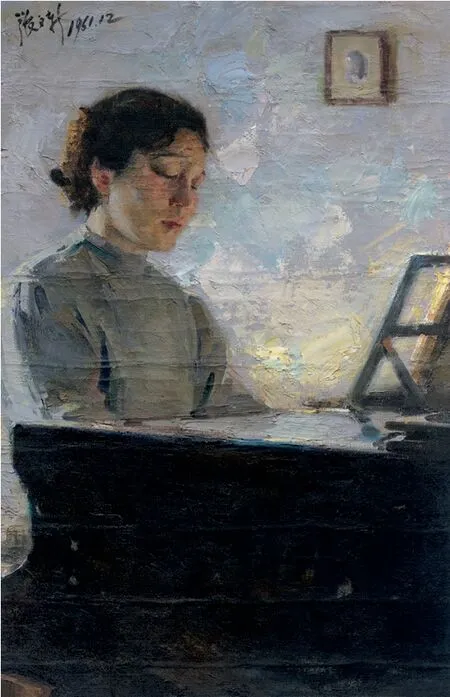

本次展覽借由“繽紛舞臺”與“音畫無界”兩大板塊,為觀眾解讀國家大劇院特色的收藏理念。其中,“繽紛舞臺”主要展現(xiàn)了藝術(shù)家們以表演藝術(shù)為主題進行的相關(guān)創(chuàng)作,無論是佳作偶得亦或是委約之作,藝術(shù)家們用自己妙筆將舞臺表演的瞬間之美凝固成永恒。“音畫無界”則寓意視覺與聽覺的交融,那些自然萬物所呈現(xiàn)出的美好景象被藝術(shù)家以或具象寫實、或抽象表現(xiàn)的手法繪于筆下,將節(jié)奏與旋律流淌于筆觸與色彩之間。藝術(shù)家們感知視覺藝術(shù)與表演藝術(shù)間的“通感”,譜寫著人與自然和諧交融的華美篇章。

東張西望三十年:程昕東當代藝術(shù)收藏

清華大學藝術(shù)博物館 | 2020.12.12– 2021.3.12

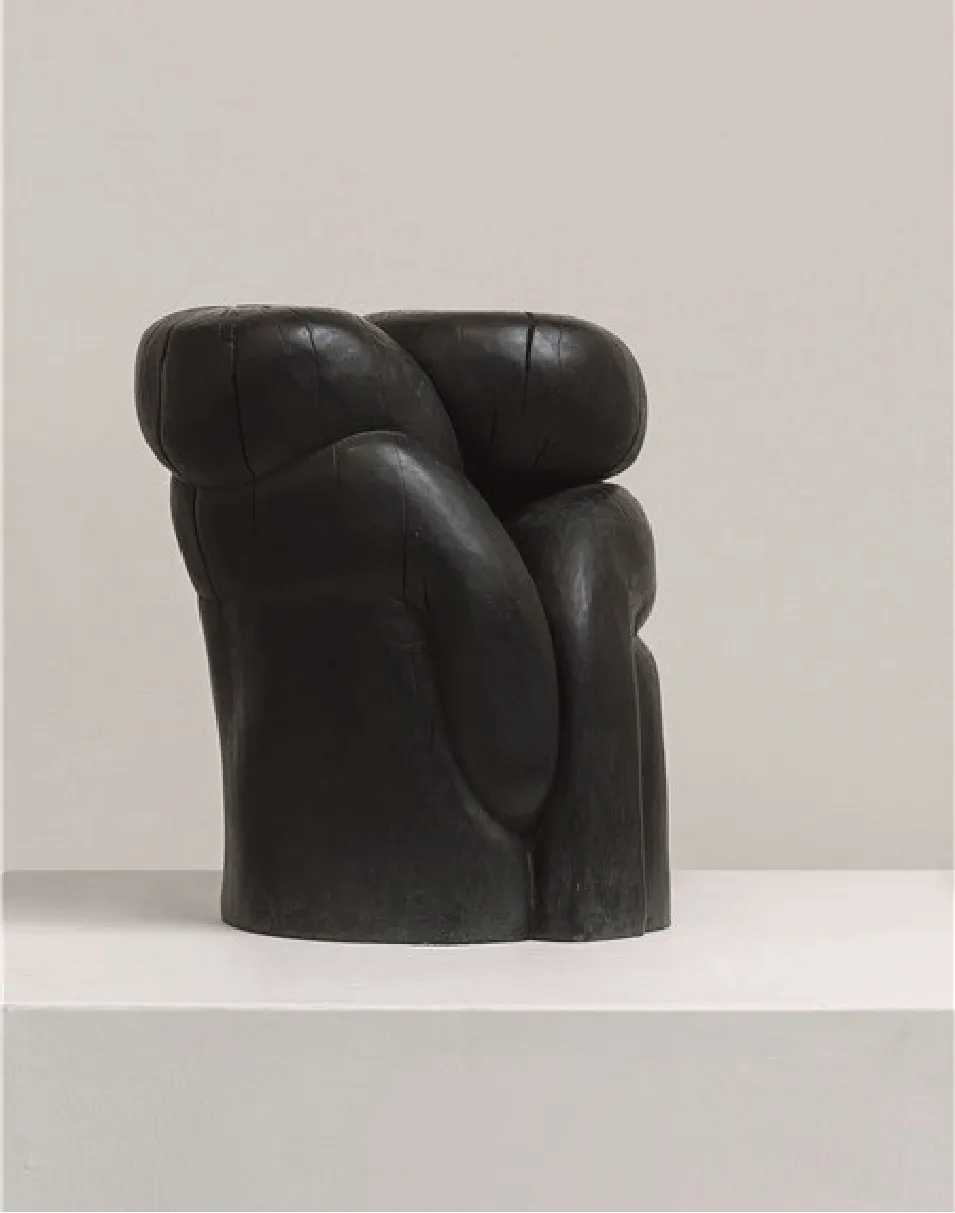

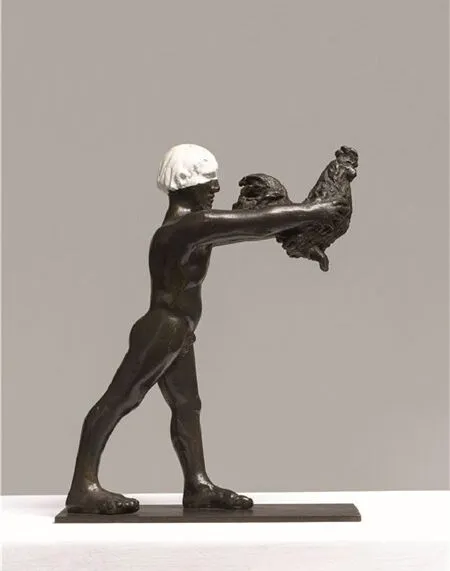

程昕東國際當代藝術(shù)空間的創(chuàng)辦人程昕東先生是第一代全球化背景下的當代藝術(shù)經(jīng)紀人和收藏家。在過去30年中,他通過展覽行動將許多重要的中國當代藝術(shù)家介紹到世界各地,也將世界各地的當代藝術(shù)家引入中國。他的展覽推介和藝術(shù)收藏行為在中國當代藝術(shù)的全球化中起到了重要作用,也是這一段歷史的鮮活表達。本次展覽從程昕東先生的收藏中精選出百余件,包含了繪畫、攝影、雕塑、裝置、影像等眾多門類,作品來自十余個國家,力圖呈現(xiàn)當代藝術(shù)的豐富面貌,也為中國當代藝術(shù)的研究提供一個獨特視角。

作品 | WORKS

孟慶林作品

孟慶林(1983-),男,天津人,同濟大學碩士,天津商業(yè)大學寶德學院藝術(shù)設(shè)計系動畫專業(yè)主任,副教授,研究方向:藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體

作品名稱:《夢》

創(chuàng)作說明:

作品利用水粉顏料覆蓋性強的特性,采用厚涂方式,用點線面相互結(jié)合的筆觸繪制了一幅睡夢中的幼年老虎。借王安石的禪詩《夢》中:“知世如夢無所求,無所求心普空寂”一句,來表達人的一生就像一場夢,行走于喧囂世間,有太多的貪婪和欲望,會擾亂我們的思維方式和生活方式。只有停下腳步閉上眼睛,放下世俗的欲求,回歸幼時的本真,才能真正懂得何謂活在當下,知足常樂。人的一生僅有一場做夢的機會,與其庸庸碌碌不知所為,不如認真思考自己的人生,站在一定的高度和寬度來看待一切,用一顆感恩的心來面對生活。