歷史事件紀念館的敘事性設計構思研究

朱瑾,岳東

(東華大學,上海,200051)

從理論與實踐的現狀來看,國外的理論與實踐多是從空間體驗的角度出發,注重歷史事件紀念館的在地性特征,并借助不同的“敘事手法”與“敘事語言”進行空間敘事。就國內而言,盡管提到了場地的現狀與問題,但大多淡化了場地文脈之于歷史事件真實表達的意義與價值,側重展陳策略、主體空間的設計的風格統一與建筑語言的出彩。故而,從場地文脈出發進行敘事,還原歷史事件本質,構建歷史事件紀念館的氛圍,強化空間體驗,以此角度繼續進行研究是有必要的。

一、歷史事件紀念館“敘事文本”的構建

(一)敘事學與歷史事件紀念館的關聯性

敘事可以概括為三個要素:敘述者、媒介和受述者。初始的經典敘事學關注敘事作品本體,致力于建構敘事語法和敘事詩學,將敘事作品的結構體系、事件運作規律與發展邏輯、敘事語言的藝術技巧等作為主要研究對象。但經典敘事學在表達敘述作品的真正意義上缺乏說服力,于是產生了后經典敘事學。后經典敘事學是對經典敘事學的發展,彌補了經典敘事學的單一性與片面性,同時肯定敘事學與其他學科的交叉性。因此,后經典敘事學的相關理論被引入到了建筑空間當中,尤其在紀念性建筑領域。

(二)場地文脈是構建歷史事件紀念館“敘事文本”連貫性與完整性的客觀因素

文脈一詞最早來源于語言學,在建筑中即場地背景、文化背景與歷史背景三者的集合。客觀的場地背景會影響建筑師對于建筑尺度、交通以及建筑配套景觀等的把控,文化背景影響建筑風格,而歷史背景是建筑師傳達敘事的前期文獻依據。場地文脈作為客觀存在的背景,能夠保證建筑“敘事文本”內容的連貫性、整體性與可讀性。

圖1為英國新大屠殺紀念館方案,項目就放在了議會大廈旁邊,阿德迦耶爵士將該地點描述為“英國良心公園”,紀念館與Emmeline Pankhurst雕像、加來的烈士和巴克斯頓紀念館相連,所有這四個地方都表現出了不公正和需要反對的地方。因此,設計師精心梳理了場地文脈,采取了不破壞公園的綠地、將紀念館置入地下的設計策略,使觀者能夠在感受地下空間的敘事之前,充分感受場地周邊強烈的文脈氛圍。

>圖1 英國新大屠殺紀念館入圍方案

圖2為上海市虹口區舊址建筑群,原為二戰時期上海市猶太難民聚居區。雖然已經有了一個猶太難民紀念館的舊館,但是它的體驗功能還比較薄弱,因此筆者在對新紀念館的實驗設計中,將紀念館的功能定位為體驗性空間;在前期的規劃中,筆者通過路徑設計將整個街區聯系起來,形成一個參觀的通道,即原來猶太難民居住地區的建筑—街道—新館—霍山公園(猶太人墓地)。

>圖2 場地文脈分析圖(原始俯瞰圖由同濟大學建筑學院建筑設計課程供圖,其余為筆者自繪)

(三)“敘事性思維”是構建歷史事件紀念館“敘事文本”連貫性與完整性的主觀因素

基于敘事學的脈絡解析,建立敘事性思維,可以使建筑師扮演好敘述者的角色,以期將歷史紀念館作為敘事本體,對敘事內容、敘事特征以及敘事邏輯進行空間轉譯,強化建筑與場地環境各要素之間的關系,營造空間氛圍,通過空間體驗傳達歷史事件的真實性。因此,“敘事性思維”在歷史事件紀念館敘事中,是構建“敘事文本”連貫性與完整性的主觀因素。

二、歷史事件到設計概念轉譯

(一)歷史事件到設計概念轉譯的方法研究

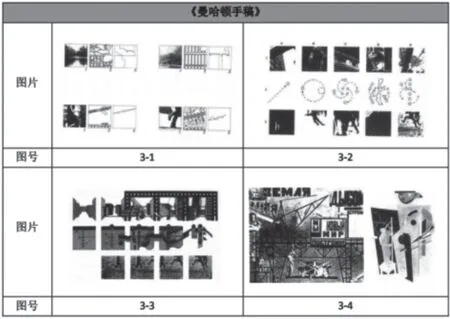

《曼哈頓手稿》作為“事件—空間—運動”的空間敘事案例,對本章研究主題具有典型意義。屈米主要通過四部分的圖文探討了如何以“事件、空間、運動”三者之間的聯系形成建筑。屈米認為,事件是由人物在空間中的運動產生的,反映事件的照片涉及事件和人物,是建筑程序的隱喻和具有暗示下一階段發展與變化的特性(圖3-1),在手稿中,屈米通過事件照片與自己轉錄出的空間類型或者運動路線一一對應來證明自己上述的觀點。另外,屈米結合第四部分的手稿表述道:“建筑等式的不同方面以片段的形式呈現,這些片段一旦被放置在一起,就會相互重疊、重新組合、頗像影片的跳格剪輯。它們成為一個理論命題中的可互換的部分(圖3-2、圖3-3)。”同理,無關的、相關的事件照片可以通過剪輯、拼貼,重新組合成一幅新的反映事件內容的照片(圖3-4),來傳達創作者的創作概念與意圖。

就對《曼哈頓手稿》的研究來看,電影蒙太奇的拼貼圖解的方式可以作為把事件轉化為設計概念的一種方法。通過對不同時間、地點的歷史事件中的人物、建筑、空間等進行有邏輯的剪裁、復制、拼貼以達到共時性的藝術效果。再經過點、線、面、體的高度概括,建筑師得到了基本的空間設計語言,去表達對立、統一、破碎、秩序等。

>圖3 《曼哈頓手稿》

(二)歷史事件到設計概念轉譯的構思研究

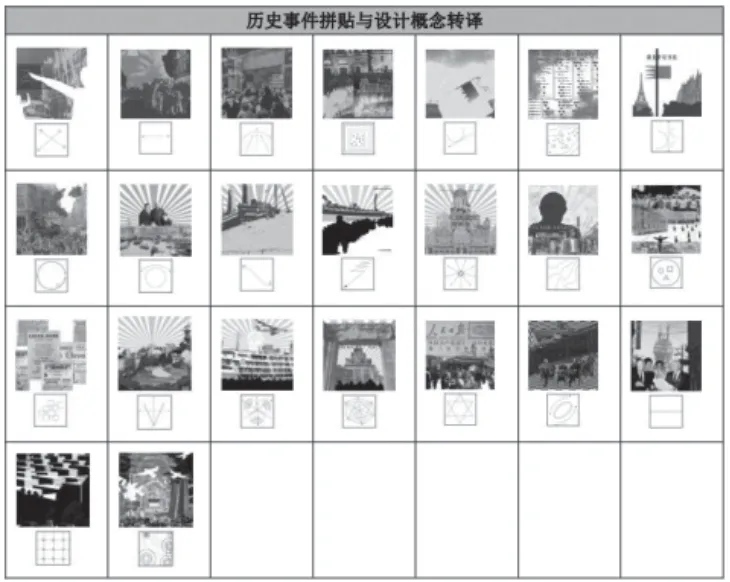

以圖4為例,筆者對二戰期間猶太人大屠殺的描述性史料文獻進行研究之后,將猶太人逃難的經歷進行梳理概括,劃分為多個文字片段,同時,搜集與文字片段相匹配、并存在內在關聯的系列事件照片加以裁剪、復制、拼貼等數字化處理手段進行整合,得到每段逃難經歷的新的事件照片。例如,圖中的片段一,筆者以一張布滿納粹旗幟的街道作為底圖,將希特勒宣言的經典動作和兩大對峙陣營的關鍵信息合成在底圖紙上,講述了1933年1月,希特勒上臺,立即掀起了空前的反猶狂潮的歷史事件,并且暗示事件下一步的走向,事件的照片下面則是筆者提煉出的用于表達設計概念(對峙與碰撞)的圖像藝術語言。以此類推,后面的事件照片以一種線性時間順序進行發展。因此,正是這幅具有強烈視覺藝術沖擊力的拼貼作品,為筆者的設計理念(通過設計一條新舊銜接的時空隧道,將觀者引入到歷史中)提供了轉譯依據。

三、歷史事件紀念館中的敘事策略

(一)“敘事結構”的精巧組織

敘事性建筑的空間組合及建筑形式的生成與建筑師使用的敘事結構相關,建筑敘事結構指的是將敘事學中常用的正敘、倒敘、插敘與平敘等語法引入到建筑空間的路徑組織中去,不同的敘事結構會達到不同的紀念效果。以插敘為例,在建筑空間中,通過片段式路徑布置方法,植入一段與歷史事件相關的精彩情節,用來將空間敘事引入高潮。

再以解析柏林猶太博物館的空間組織和路徑生成為例(圖5),里伯斯金利用平行敘事在之字形的空間中創造出三條路徑,而這三條軸線則分別象征了猶太人的三種命運。“死亡”——通往軸線盡端的大屠殺之塔;“逃亡”——通往軸線盡端的“霍夫曼花園”;“共生”——一條長長的直通三層展廳的樓梯。

(二)“敘事語言”的精確表達

在后經典敘事學的大框架之下,各個學科的“敘事語言”是可以跨界使用的。從語言的基本結構來看,其是由語音、語詞和語法構成的表義的符號系統。作為符號系統,語言具有能指與所指的兩個方面,能指是語詞或者是在語法組織后的語詞的詞音,所指是語詞表示的對象或意義,也是語義。

就歷史事件紀念館而言,“敘事語言”即建筑師利用合適的“語詞”(比如切割、疊加、裝飾等手法組合后的元素)去精確表示歷史事件中的人、事物、空間或者運動等,向觀者傳達歷史事件中的對抗、分裂、統一等意義,從而建構起物質與人的原初知覺、歷史感知以及向觀者傳達建筑師的意圖,使觀者產生情感的共鳴。以柏林猶太博物館為例來解析“敘事語言”,里伯斯金將曲折的交通空間(猶太人逃難的曲折性)、連續具有指引性的切割窗戶(戰爭遺留的痕跡)、猙獰的金屬人臉通過數量增加的方式堆積在地面上(象征受難者遺體)、參差不齊的過梁斜插在狹長的樓梯通道(災難的壓迫感)等元素進行組合,來傳達歷史事件的信息,讓觀者感受那段歷史的沉痛感。

>圖4 歷史事件拼貼與設計概念轉譯(筆者自繪)

>圖5 博物館地下三條通道(示意線條為筆者自繪)

(三)敘事策略的設計研究

基于上文對原始場地文脈和設計概念的研究,筆者選擇正敘—倒敘—插敘—正敘相結合的“敘事結構”、多元的“敘事語言”去完成空間建構和建筑形式的設計。

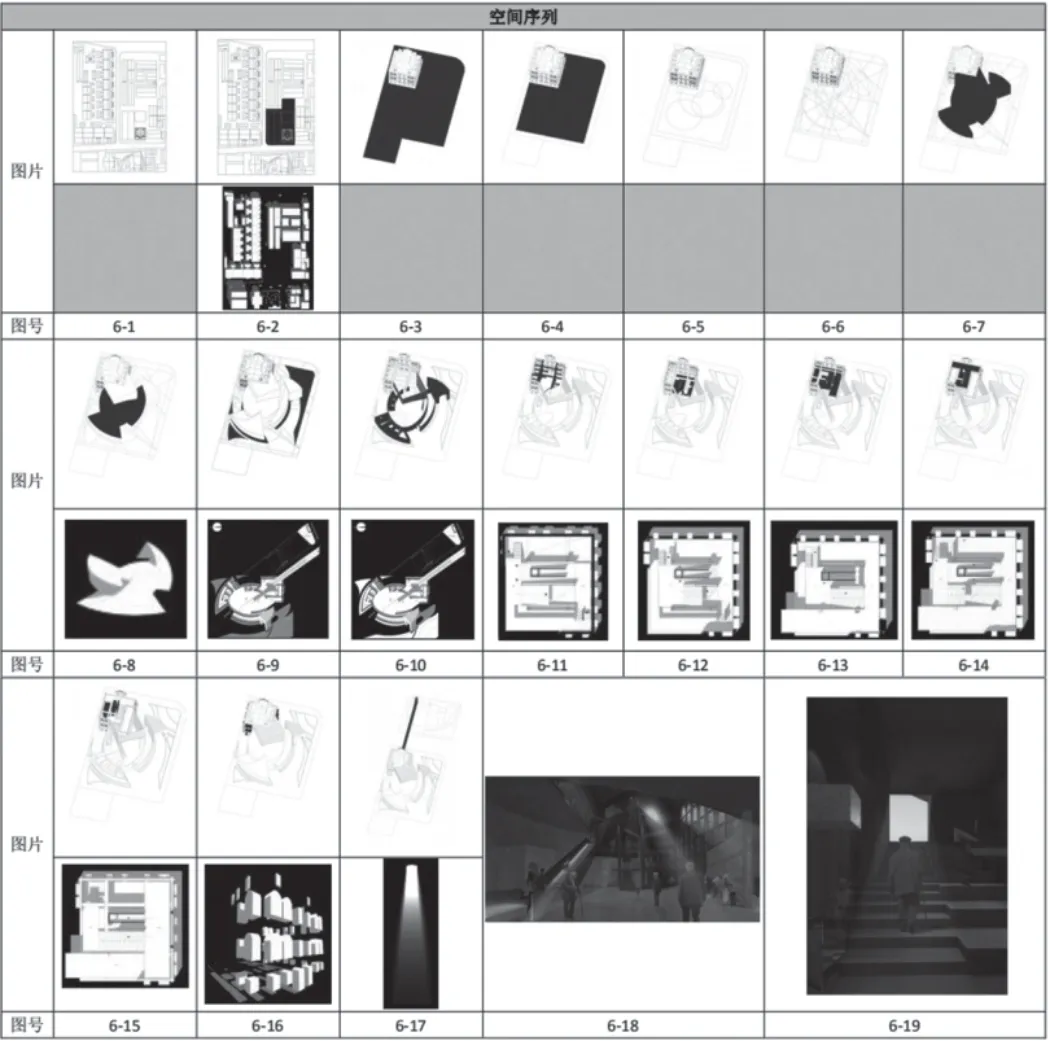

以圖6為例,建筑被劃分成了五個序列進行敘事。筆者首先完成了設計場地規劃和建筑后退(圖6-1到圖6-5),對場地的平面進行了解構(圖6-6),并且建立了體塊(圖6-7),即完成了鋪墊階段,從而奠定了完整的敘事框架;其次,圖6-8與圖6-9是空間敘事的開始階段,從入口進入后,便是深邃的流線型交通空間,從心理層面暗示著猶太人即將經歷一場磨難;再次,通過流線型的交通空間之后,映入眼簾的則是新建筑中庭的巨大開敞空間與電影鏡頭的框鏡式視角(圖6-10與圖6-18),其作為過渡階段,從正面將觀者引入到故事中去,表示猶太人即將開始逃難;從次,舊建筑是歷史事件紀念館傳達敘事的主要空間組成部分,筆者利用非正常公建尺度的高差將其做成了六層的錯層空間,從新建筑通往舊建筑有兩條交通流線,第一個入口是新建筑通往舊建筑中的一架金屬紅色的直梯,象征著猶太人登船逃亡上海的過程(當時只有中國大使館仍發放簽證),另外一個入口是直接從底層踏入舊建筑的臺階,筆者有意將舊建筑底部的高度設計到2.1m(圖6-11下圖的舊建筑一層),使人進入后有一種壓迫感,從而表達猶太人當時的艱難境況;從舊建筑一層進入到二層以上有多個入口,這里表達的是猶太人在四處逃難之后,最終登上了通往上海的“諾亞方舟”,當觀者從任意一個入口進入舊建筑,筆者建構的故事框架的高潮階段就開始了。當觀者邁向頂層空間時,光線建筑與景觀逐漸進入觀者視野(圖6-19),期望帶給觀者恍惚的時間感,這也是筆者空間敘事中的又一轉折與伏筆。頂層的垂直電梯作為進入地下一層空間的主要交通方式(圖6-15下圖),到達底部后,觀者可見一條狹長的隧道(圖6-17上圖),隱喻時間即將回到正軌。走到盡頭后一束拱形的光線打下來洗禮著即將到達出口的觀者(圖6-17下圖)。通過出口,便是埋葬過猶太人的霍山公園,給觀者再一次的震撼,從而引發對戰爭的思考,同時,筆者也在此完成了空間敘事。

筆者選擇了創造一種非線性的頂部設計(圖6-8)和流線型的景觀(圖6-9)的設計來匹配場地上的舊有建筑,通過頂部和景觀形式的符號進行敘事,向觀者傳達新舊建筑、當下與歷史的碰撞與交流,同時,筆者也希望這樣一種新的形態可以打破舊有街區的沉重感,為街區帶來新的活力與未來。整個歷史事件紀念館在舊有建筑頂部進行開窗,原始窗戶全部被51塊黑色鋼板封堵住(圖6-16),形成了一個不是嚴格意義上的無窗建筑(隱喻著只有上海是猶太人當時唯一可以逃難的港灣),除此之外,厚重的混凝土材料,紅色雜質的磨砂玻璃,中庭的金屬網格窗框,切割后的梁柱結構(圖6-11上圖)等,都是筆者的敘事語言。

>圖6 空間序列(筆者自繪)

四、結束語

就歷史事件紀念館的敘事性設計構思而言,筆者有以下幾點思考與建議。首先,建筑師應該充分挖掘場地文脈,構建連續且完整的敘事文本,塑造場所精神并引發觀者共鳴;其次應充分梳理歷史事件的發展邏輯,提煉出隱喻每一階段內涵的圖像式符號語言,利用最優的語法方案重新編排故事框架;再次,選擇合適的“敘事結構”與“敘事語言”組織內外空間、構思建筑形式與策劃相應的展示內容來轉譯故事框架與內容。除此之外,建筑師在以還原歷史事件的真實性的前提之下,不應被風格、手法的統一的條框所局限,整體構思完成之后,再思考“敘事語言”的合理性,往往會得到出乎意料的結果。■