巧用“三分法”促語文備考走向“深度”

張春華

摘 要 切分、分辨、分析三分法以幫助考生從惰性層面思維提升到結構性、關聯性知識體系的構建,分辨有效信,息并用邏輯分析方法,遷移、驗證。

關鍵詞 切分;分辨;分析

《中國高考評價體系》構建的“一核四層四翼”回答了“為什么考”“考什么”以及“怎么考”的問題,并以“情境”承載考查內容,實現考查要求。其中,“四層”考查內容分為“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”。

對于高三語文備考來說,關注“考什么”,更要關注怎么“深度備考”,從停留于惰性知識層面的思維淺表層到結構性、關聯性知識體系的構建,真正培養學生立足“語言建構與運用”提升思維品質。

那么,如何促使高三語文備考走向“深度”呢?以下,筆者以成都市2018級一診語文詩歌鑒賞題為例,談一談巧用“三分法”備考的具體策略。

一、切 分

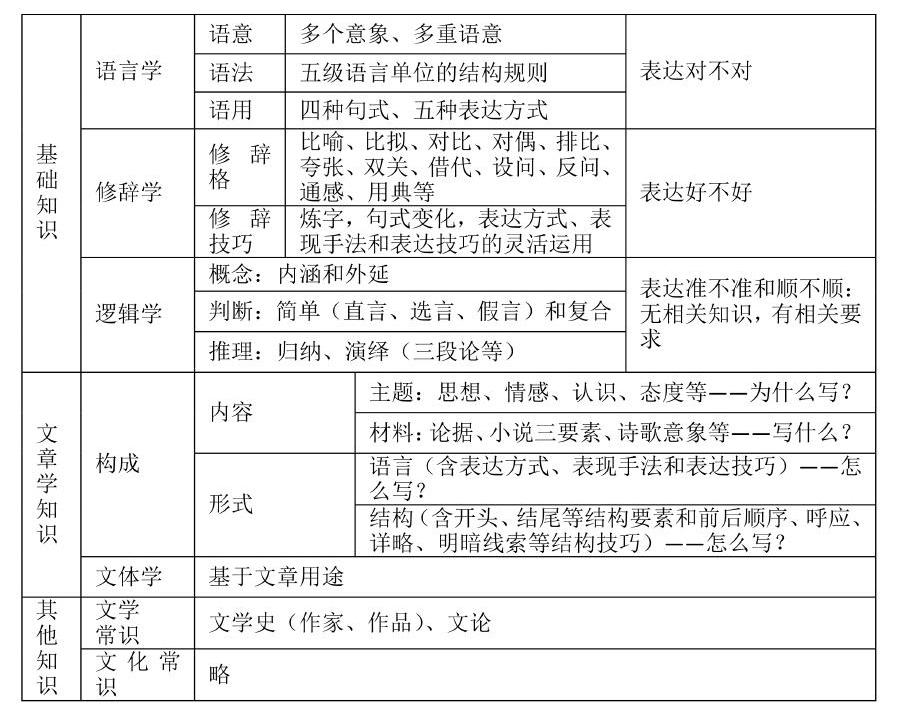

廣州市教育研究院教研員王惠教授曾將語文必備知識凝練壓縮為下表所示:

在語言單位中,有我們熟知的字、詞、詞組、句子、語段、語篇,可以說,它們是語文學習的基礎,明確這一點,我們可以指導學生在備考中有意識地用“/”進行切分,有利于快速閱讀,把握內容。

本次成都市一診考試詩歌鑒賞題是兩首宋詩,如下:

筼筜谷

文與可

千輿翠羽蓋,萬錡綠沉槍。

定有葛陂種,不知何處藏。

筼筜谷

蘇 軾

漢川修竹賤如蓬,斤斧何曾赦籜龍?

料得清貧饞太守,渭濱千畝在胸中。

我們可以用“/”將其音節大致切分,如下:

筼筜谷①

文與可

千輿/翠羽蓋,萬錡/綠沉槍。

定有/葛陂②種,不知/何處藏。

筼筜谷

蘇 軾

漢川/修竹/賤/如蓬,斤斧/何曾/赦/籜龍③?

料得/清貧/饞/太守,渭濱/④千畝/在/胸中。

在切分的基礎上,快速閱讀,結合注釋,把握內容,大致明確詩意,是解題的基礎。由此,我們可以將兩首詩的大意梳理如下:

文詩:筼筜谷的竹子繁茂,俯看,猶如千萬頂翠綠的車蓋;平視,宛如武庫架上矗立的萬桿長槍,里面一定有葛陂的竹種,不知道藏在哪里。

蘇詩:漢川高高的竹子繁茂如賤草,斧頭哪里曾放過竹筍?我料想你這清貧而嘴饞的太守,定想把那渭水之濱的千畝竹筍盡吞胸中。

切分還可以用來精細審題,找準答題方向,本次一診詩歌鑒賞的主觀題是:“料得清貧饞太守,渭濱千畝在胸中”表達了怎樣的思想感情?請簡要分析。

我們可以將題干切分為:“料得/清貧/饞/太守,渭濱/千畝/在/胸中”/表達了/怎樣的思想感情?/請簡要分析。”由此,可以明確考點指向“思想情感”。

二、分 辨

“分辨”就是根據題干的指向,分清哪些是有效信息,哪些是無效信息,甚至是干擾信息,從而在此基礎上來精準答題。在詩歌鑒賞題當中,客觀選擇題選項往往需要我們學會分辨,否則,就會出現在解答主觀題時,利用錯誤信息的情況。那么怎么分辨,需要我們結合詩歌,以具體詩句為依據,進行分辨。

例:14.下列對兩首詩的理解和賞析,不正確的一項是 (3分)(? )

A.文詩前二句抓住竹的形、色特征,運用比喻手法,寫出谷中竹林的茂密。

B.文詩后二句運用費長房學道的典故,委婉地表達了詩人高潔不俗的情懷。

C.蘇詩第一句“賤如蓬”極言竹之多,暗示筍亦多,與下文砍筍、吃筍相關聯。

D.文詩直接描寫所見之竹,蘇詩也采用同樣手法,直接描繪了砍筍的場景。

A和B兩個選項定位區間為文詩,其中A選項為前兩句,B選項為后兩句,C選項定位區間為蘇詩的第一句,而D選項對立兩首詩。由此,再分辨選項中的考點,A選項,內容上“抓住竹的形、色特征”,“寫出谷中竹林的茂密”,手法上“運用比喻手法”;B選項,手法上“運用費長房學道的典故”,內容及效果上“委婉地表達了詩人高潔不俗的情懷”;C選項內容上“賤如蓬”極言竹之多,暗示筍亦多,作用上“與下文砍筍、吃筍相關聯”,D選項手法上,兩首詩均采用“直接描寫”。由此,便可分辨出與主觀題情感有關的有效信息為B項中的“表達詩人高潔不俗的情懷”,可為己所用。

三、分 析

分析,是將研究對象整體分為各個部分、方面、因素和層次,并分別加以考察的認識活動。分析實質上就是思維認知能力的具體表現。在這一過程中,綜合運用邏輯推理等思維方法來進行,需要做到遷移、反思與驗證。

例如:在回答第14題選擇題時,分析D選項,在手法上兩首詩都采用了“直接描寫”嗎?回歸詩句“斤斧/何曾/赦/籜龍?”,作者是用反問來寫砍筍的場景,但并未直接描繪砍筍的場景,如若還是有疑惑,可以對比文詩進行反思,文詩寫所見之竹,說其“千輿/翠羽蓋,萬錡/綠沉槍”,是比喻,也是直接描寫,而蘇詩并沒有這樣來寫。

而在主觀題的回答中,更需要學會分析。蘇詩最后兩句“料得/清貧/饞/太守,渭濱/千畝/在/胸中”,分析其表達的思想情感是建立在整道題基礎上的理解,也就是包括了文詩,而在注釋①中不僅提示了“文與可時為洋州太守”,還提示了“和蘇軾常有唱和之作”,那么這兩首《筼筜谷》應該是酬答唱和之作,一唱一和,蘇詩中的“太守”應該是指“文與可”,據此,蘇詩最后一句的情感表達對象就明確了。

在此基礎上,確定答題的基本思路,應該是蘇軾對太守文與可的思想情感。再結合該句進行分析,“料得/清貧/饞/太守”,蘇軾說“太守”是“清貧”而“饞”,“清貧”是貧苦但堅守節操,是蘇軾對文與可的贊美,而“饞”與吃竹筍有關,但直接說文與可“饞嘴”,卻有調侃、打趣、戲謔的味道在當中,又含有自己的羨慕之情。這種情感的理解需要學生遷移日常生活場景來驗證,比如,自己的母親在自己狼吞虎咽的時候說自己“饞”,那是一種關愛,而朋友之間說“嘴饞”,而自己很大可能還吃不到,就是一種調侃、打趣了,這也是符合蘇軾的性格的。

而后一句“渭濱/千畝/在/胸中”需特別注意注釋④,不僅解釋了渭濱的含義,還給出了其出處為《韓非子》中的“文王舉太公于渭濱者,貴之也”,從這一個層面來分析,除了說文與可胸懷千畝竹外,情感表達上還應該與這個典故的運用有關,為什么要用文王重用姜太公的典故,應該是希望文與可像姜太公一樣得到重用,那么文與可有極大可能志向不得伸展。

這道題的參考答案為:①戲謔,調侃對方嘴饞貪吃,惦念著千畝竹筍;②贊美,以筍解饞,贊美對方甘于清貧的品質;③感嘆,用文王重用太公的典故,慨嘆對方不得志的處境。(每點2分,意思相近即可。)

總的來說,綜合“切分、分辨、分析”的“三分法”,我們在高三語文備考中才能走向“深度”,也才能指導學生通過必備知識構建知識體系,培養關鍵能力,養成學科素養,形成核心價值。

[作者通聯:四川金堂中學校]