默見

李向陽《封城》

回望2020,注定是一個不平凡的年份,疫情改變了人類的生活方式,也改變著藝術家的思考。宅家數月,李向陽極目所及,以手中有限的材料涂抹書寫,創作了這些被稱作筆記的視覺。五個月前,當鴻美術館館長及策展人酈韓英見到這批作品時,第一時間向李老師發出了個展邀請。李老師似乎有些為難,擔心這些過于個人化的筆記是否適合在公共空間里展出,而酈韓英以為,這種所謂的個人化感受,何嘗不是地球人的集體遭遇呢。于是,在鴻美術館,展開一場直擊心底的對話,這便是“默見”的緣起。

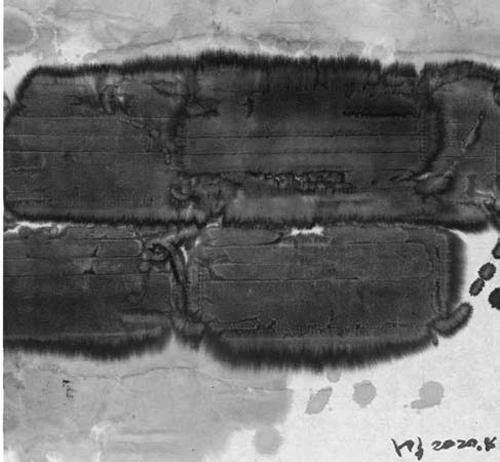

李向陽在上海鴻美術館共展出了自己的7組162件作品。其中包括水墨、油畫、速寫、文字,也不乏頗有些當代屬性的拼貼、影像和觀念作品。它們大多尺幅、體量很小,用的也都是最便捷、順手的材料,有的寥寥數筆,幾分鐘就畫好了。展覽取名為“默見——隔離期筆記”,這其實是一個極為私人化的展覽,李向陽用畫筆和文字記下因疫情而至的隔離期的“筆記”,又將這些“筆記”在展覽中排了一出七幕劇。最終這些不同形式的作品化為一種通感,喚起人們在那段特殊時期所共同的記憶和情感。在業內看來,這個展覽的最大價值其實在于作品承載的心靈之流淌,那是一種本真的感知,一種真正的現實主義。而飽滿的真情實感,正可謂藝術最重要的品格。

從武漢封城那天畫起,李向陽開始了在疫情期間的即興創作。對于這些作品,他更愿意用“記錄”來形容,“它們都是我在疫情發生以來,隨著心跳一件一件完成的。”拿起小小的卡紙,李向陽以速寫的方式畫下空城的大街小巷,有南京路步行街、外灘、武康大樓、南浦大橋等地標,也有自家的小區、家門前的路口。醫護人員臉上被口罩勒出的道道血痕,李向陽坦言戳到了自己的痛點、淚點。他又畫下《哭花》系列肖像,用畫筆定格這樣的感動。

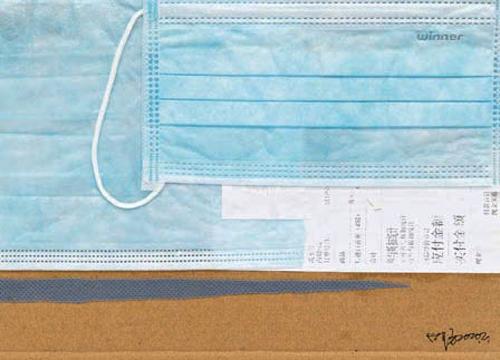

李向陽收集了形形色色的快遞包裝,將它們撕扯、拼貼,完成了《小哥》系列的裝置藝術,一幅小畫,一句隨感。宅家日常中的詩意與暖意,李向陽用一組《宅春》不經意地傳遞著。

正如策展人酈韓英對“默見——隔離期筆記”的觀感:我喜歡這種平實直白、自帶溫度的視覺,隨著時間的延伸,它的情緒體溫將越發明顯。無論是看似與傳統筆墨有關的水墨“口罩”,還是利用包裝材料拼貼的“小哥”,都是藝術家的借題發揮而已,其本質,依然是記錄,筆記般的記錄,就像他的速寫。書寫與速寫不同,書寫是情緒的自然流露,亦會讓觀者體會到情緒的存在。

默見,默默地見,在紙上,在心上。

關于藝術家

李向陽,男,山東青島人 ,1953年10月生于上海。國家一級美術師,1996 年畢業于上海大學美術學院,曾任上海美術館執行館長,上海油畫雕塑院院長,上海當代藝術博物館籌建辦公室主任,中國美術家協會理事,上海美術家協會副主席。

默見

2020.4.8

疫情以來,好像只能做一件事,看手機。在手機里討生活,在手機里尋消息,在手機里窺世界。

恐懼、悲憤、焦慮、困厄、哀默,日復一日,斗落星斜。或許從沒有過如此真切、如此漫長的痛楚,我試圖將它們記錄下來。于是,隨著心跳,就有了這些被我稱之為隔離期筆記的涂抹與書寫。

之所以叫筆記,我想,那是因為面對災難,畫畫顯得那么無用、那么矯情,非求助點文字不可。還因為多年不具象了,取材造型難免生疏,一旦被稱作作品,會招來許多關于畫理的爭論,乃至意義、能量等想入非非的自虐。限于條件,這些來自手機的所見所聞所思所想是即時的、陋小的、碎片化的,但每一片,都浸泡過我的眼淚。

長夜復長夜,跟帖又刪帖。默見風云起,遙望天地裂。

哭花

2020.2.20?

從一定意義上講/女人的臉/比命還貴/因為沒有什么愛/要比她們愛自己的容顏/還來的強烈/說好了戰爭讓女人走開/卻有一批又一批普普通通的女人/博上命/賭上臉/在戰場上/與死神對決/已是新枝吐綠的時節/我的心/怎在滴血/看到這些被“美麗”的臉龐/就會唏噓不已/欲哭無淚

小哥

2020.4.2

厲害了/我的我/禁足閉戶/居然從除夕宅到了驚蟄/不僅學會了制作美篇/還學會了點外賣/煙酒糖茶/菜蔬瓜果/挺盼望小哥的/電話一響/就可以下樓/抽支煙/透口氣/舒展一下打結的經絡/昨天還在念叨馬化騰/微信真好/如果沒有了它/即便今天肉身無恙/也被扭去了精神科/現在突然想小哥了

沒有他們/你我只能畫餅充饑/望梅止渴/病毒吃人不分高低貴賤

我的朋友沒有三六九等/所謂天使和英雄/不過是默默無聞的勞動者

想起一句五十年前被批判的話/叫我為人人/人人為我