大劑量維生素C 輔助免疫球蛋白治療感染病毒性心肌炎的臨床療效

郭紅前

病毒性心肌炎是常見心血管疾病之一,其發病與病毒感染有關,病毒通過免疫反應直接侵入心肌引起心肌損傷[1]。病毒性心肌炎是一種進行性疾病,由病毒感染引起心肌損傷,而后初始心肌損傷引起自身免疫反應,導致心功能不全,最后心肌重塑導致心功能不全加重。近年來,病毒性心肌炎發病率逐年上升,急性期可引起心肌炎癥、壞死、心力衰竭和心律失常,導致猝死和擴張型心肌病[2]。目前尚無有效治療方法,臨床常以抗病毒、改善心肌代謝、調節免疫等綜合治療。本研究旨在探討大劑量維生素C 輔助免疫球蛋白對感染病毒性心肌炎患兒的臨床療效。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將本院2017 年10 月~2019 年4 月收治的58 例感染病毒性心肌炎患兒,采用抽簽法分為對照組及觀察組,每組29 例。對照組男16 例,女13 例;年齡1~12 歲,平均年齡(6.59±2.74)歲;體重9~45 kg,平均體質量指數(21.93±3.67)kg/m2;病程2~8 d,平均病程(4.25±2.09)d。觀察組男18 例,女11 例;年齡1~13 歲,平均年齡(6.83±2.95)歲;體重9~46 kg,平均體質量指數(22.04±3.62)kg/m2;病程2~8 d,平均病程(4.17±2.19)d。兩組患兒的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經本院醫學倫理委員會批準。患兒家屬自愿簽署知情同意書。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①患兒均符合病毒性心肌炎診斷標準(1999 年全國小兒心肌炎學術會議)[3];②患兒有精神差、心律不齊、乏力、肢體末梢發紺、皮膚濕冷等臨床表現;③超聲心動圖檢查發現心臟擴大、心功能不全,CK-MB>50 U/L、心電圖檢查ST-T 段改變。

1.2.2 排除標準 ①有嚴重肝腎功能障礙者;②由基礎性心臟疾病或先天性心臟病引發的心肌損害者;③精神障礙者;④對治療藥物過敏者。

1.3 方法 兩組患兒入院后進行常規治療,包括抗病毒、吸氧、抗氧化、糾正酸堿及電解質紊亂等。對照組予以人免疫球蛋白(IVIG)(華蘭生物工程重慶有限公司,國藥準字S20170002)1 mg/kg 肌內注射,每2 周治療1 次。觀察組在對照組基礎上予以大劑量維生素C(哈藥集團三精制藥有限公司,國藥準字H23021169)治療,人免疫球蛋白1 mg/kg,肌內注射,每2 周治療1 次;維生素C 以 200 mg/kg 加入10%葡萄糖注射液,靜脈滴注,1 次/d。兩組均治療2 周。

1.4 觀察指標及判定標準 ①臨床療效:治療2 周后對兩組臨床療效進行評估,顯效:患兒心臟擴大消失,心電圖恢復正常,CK-MB 水平恢復正常,臨床癥狀、體征均全部消失;有效:患兒心臟擴大及心電圖明顯改善,CK-MB 水平下降明顯,臨床癥狀、體征均較治療前減輕;無效:患兒的心電圖、心肌酶譜指標、心臟擴大及臨床癥狀、體征等均無改善,甚至惡化。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。②心肌酶譜指標:治療前及治療2 周后分別采集兩組空腹靜脈5 ml置于無菌試管,以3000 r/min 的速度離心10 min 后取血清待用,以LX-20 全自動生化分析儀測定患兒心肌酶譜,比較CK、CK-MB 及LDH 水平。③炎癥因子水平:通過酶聯免疫吸附試驗法檢測兩組炎癥因子水平,包括IL-17、ICAM-1、TNF-α。

1.5 統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義采。

2 結果

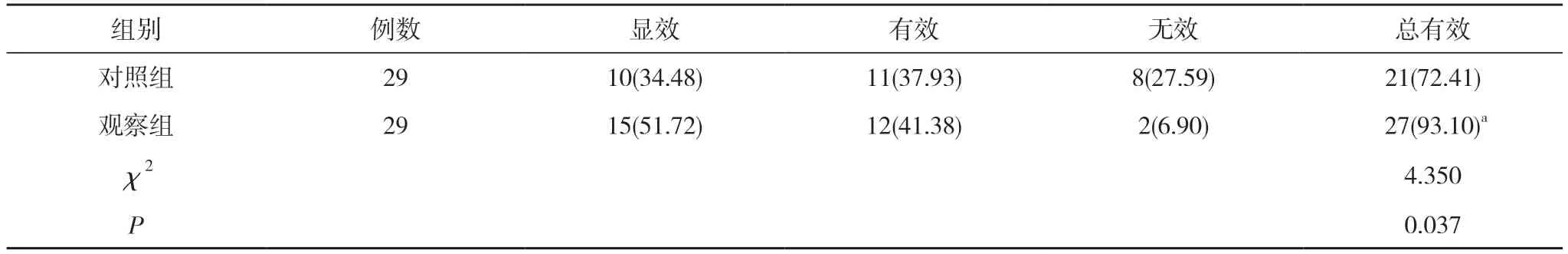

2.1 兩組臨床療效對比 觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

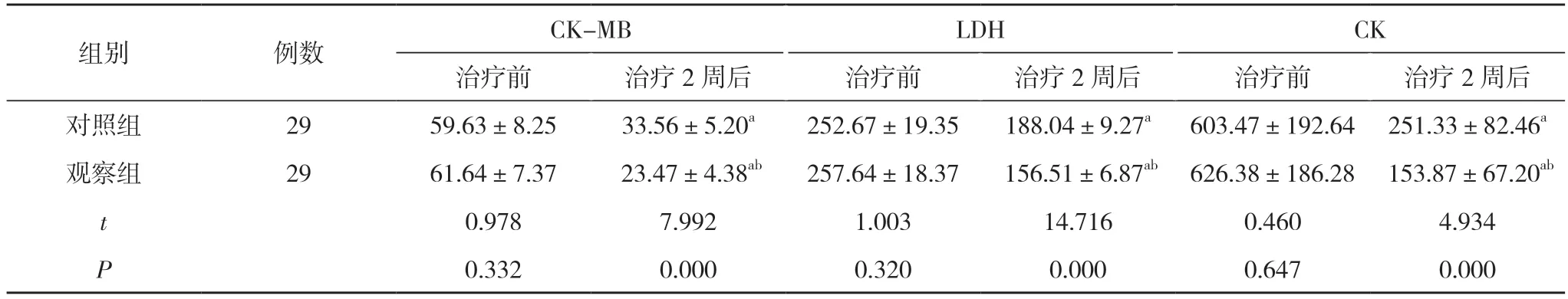

2.2 兩組治療前、治療2 周后心肌酶譜指標變化情況對比 治療前,兩組CK、CK-MB 及LDH 水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療2 周后,兩組CK-MB、LDH、CK 均較治療前降低,且觀察組CK-MB、LDH、CK 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

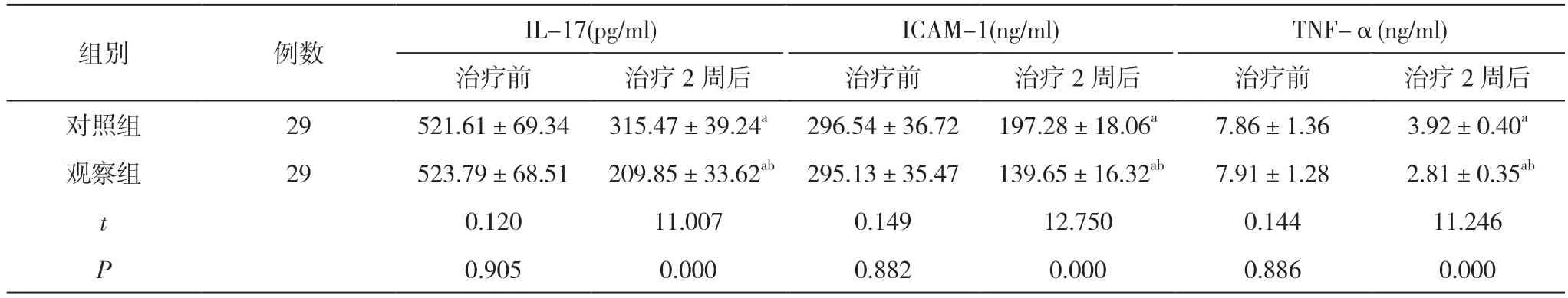

2.3 兩組治療前、治療2 周后炎癥因子水平對比 治療前,兩組IL-17、ICAM-1、TNF-α 水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療2 周后,兩組IL-17、ICAM-1、TNF-α 水平均較治療前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組臨床療效對比[n(%)]

表2 兩組治療前、治療2 周后心肌酶譜指標變化情況對比(,U/L)

表2 兩組治療前、治療2 周后心肌酶譜指標變化情況對比(,U/L)

注:與本組治療前對比,aP<0.05;與對照組治療2 周后對比,bP<0.05

表3 兩組治療前、治療2 周后炎癥因子水平對比()

表3 兩組治療前、治療2 周后炎癥因子水平對比()

注:與本組治療前對比,aP<0.05;與對照組治療2 周后對比,bP<0.05

3 討論

病毒性心肌炎的發病機制尚不明確,大多為病毒直接損傷心肌細胞或心內小血管,影響心肌代謝、心肌血供、免疫反應及生化機制[4,5]。柯薩奇病毒是病毒性心肌炎最常見的病原體,柯薩奇病毒蛋白酶2a 會在感染的心肌細胞中分解成一種抗萎縮糖蛋白復合物,可破壞心肌細胞的骨架結構。此外,有絲分裂原活化蛋白激酶(MAPK)會在病毒復制過程中產生,其可破壞受感染心肌細胞的形態和生理功能[6,7]。因此,在病毒性心肌炎的治療中,抗病毒是治療病毒性心肌炎的關鍵。

本研究結果顯示,經2 周治療后,觀察組治療總有效率93.10%高于對照組的72.41%,差異有統計學意義(P<0.05)。治療2 周后,兩組CK-MB、LDH、CK 均較治療前降低,且觀察組CK-MB、LDH、CK 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明,大劑量維生素C 輔助免疫球蛋白治療感染病毒性心肌炎能夠顯著改善患兒心肌酶譜水平,療效顯著[8]。免疫球蛋白是人體淋巴系統B 細胞分化成熟為漿細胞后合成、分泌的一種蛋白質,由大量廣譜抗病毒和細菌免疫球蛋白G(IgG)抗體組成,含有多種抗體,可有效增強人體免疫功能,下調細胞免疫活躍度,降低細胞毒性,識別并祛除抗原[9,10]。免疫球蛋白可恢復機體細胞和體液的免疫均衡水平,并起雙重免疫抑制調節作用,通過特異性識別抗原分子并與其結合,中和抗體抑制病毒感染靶細胞,阻滯單核巨噬細胞免疫清除抗體形成,減輕患兒心肌炎癥反應,一定程度上起保護心肌細胞作用[11,12]。免疫球蛋白注射液將免疫球蛋白內的大量抗體輸送給患兒,是一種被動免疫治療手段,其中和抗體針對性較強,富含多種特異性抗細菌、病毒抗體,可中和感染性細菌及病毒,抑制細菌粘附宿主細胞,增強機體抗感染及調節功能,作用迅速,可有效減輕兒童臨床癥狀[13]。高濃度維生素C 能抑制炎性細胞釋放超氧陰離子(O2-),增加谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-PX)活性,清除細胞內外的氧自由基,保護心肌免受氧自由基和脂質過氧化損傷[8]。此外,大劑量維生素C 參與葡萄糖代謝,增加冠狀動脈供血,可改善心肌代謝,促進心臟功能恢復[14,15]。

炎癥反應是感染病毒性心肌炎患兒重要病理改變,炎癥反應過程中可分泌諸多炎癥因子,加重心肌細胞損害。IL-17 主要由輔助性T 細胞17(Th17)細胞分泌,具有促炎、心肌損害作用;ICAM-1 為介導粘附反應的重要粘附分子,可促進炎癥細胞向炎癥部位粘附,加重炎癥反應;TNF-α 主要由單核巨噬細胞產生,具有促炎作用,參與病毒清除過程,同時可對心肌細胞產生損傷。本研究通過對兩組炎癥因子水平檢測,結果顯示,治療2 周后,兩組IL-17、ICAM-1、TNF-α 水平均較治療前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示感染病毒性心肌炎患兒采用大劑量維生素C 輔助免疫球蛋白治療可有效降低患兒炎癥因子水平,減輕炎癥反應,減少心肌損害。

綜上所述,大劑量維生素C 輔助免疫球蛋白治療感染病毒性心肌炎患兒,臨床療效顯著,優于單藥治療,二藥聯用可有效抑制病毒,緩解細胞介導在免疫損傷時對心肌細胞直接造成損傷,清除自由基,改善心肌酶譜指標,降低炎癥因子水平,修復患兒心肌損傷,穩定其心肌功能,值得臨床推廣。