基于5G 通信網絡的精準負荷控制系統

林曉亮,白申義,史俊瀟,段玉帥,魏艷偉

(1.國網浙江省電力有限公司信息通信分公司,杭州 310016;2.許繼集團有限公司,河南 許昌 461000)

0 引言

精準負荷控制系統是特高壓交直流電網系統保護的重要組成部分。在特高壓直流故障初期,頻率快速下降,受端電網需要有效控制大量負荷,在低周減載動作前,調控中心需要通過負荷管理系統進行負荷調控,快速切除可中斷負荷,以阻止頻率繼續跌落,避免大量拉限線路、變電站等造成較大的社會影響[1-6]。精準負荷控制技術具有點多面廣、選擇性強、響應時間更快、對用戶用電影響小的優勢,通過與傳統負荷控制系統協同作用,可滿足多直流換相失敗和閉鎖故障對大量切負荷的客觀要求,是保障過渡期電網安全的最有效手段之一[7-9]。為避免頻率下降給電網運行帶來巨大風險,國家電網公司統一部署,在各直流落點分區(省區)建設精準負荷控制系統工程。

可中斷負荷主要包括有較大日常負荷量的普通工業用戶、大型商業用戶、電動汽車集中充電站、大型儲能電站(充電時)、燃煤電廠可中斷輔機負荷等,這些可中斷的大用戶負荷具有用戶數多、分布分散且地理范圍廣的特點。鑒于5G 通信技術超高速率、超低時延、超大連接等優勢,基于5G 無線通信技術可為精控終端的接入提供廣覆蓋、大連接、高可靠、低延時、高安全的解決方案。相比于文獻[1]中提到的無線4G 專網通信模式,5G 通信網絡更有技術優勢。5G 網絡能夠接入更多的可中斷負荷,解決不具備光纖通信條件或光纖鋪設成本高、難度大的應用場景;5G低時延可在無線通信通道條件下,提供更快的通信速度,相比無線4G 專網通信模式,能夠減小系統整體動作時間;同時5G 網絡具備切片服務能力,能夠解決電網通信網絡的安全隔離問題。因此,無線5G 通信是精準負荷控制業務接入的理想解決方案,能夠為可中斷負荷響應實時性和數據安全性提供更好的支持,應用前景廣闊。

1 精準負荷分層控制系統架構

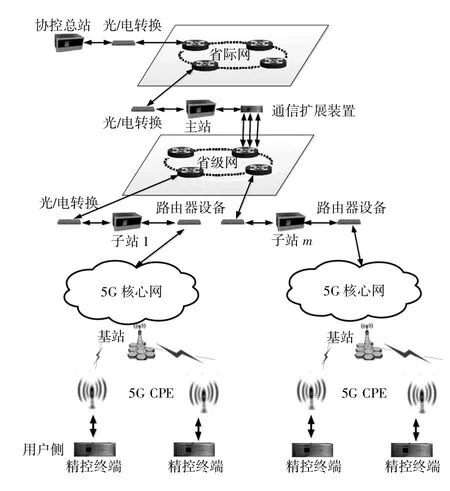

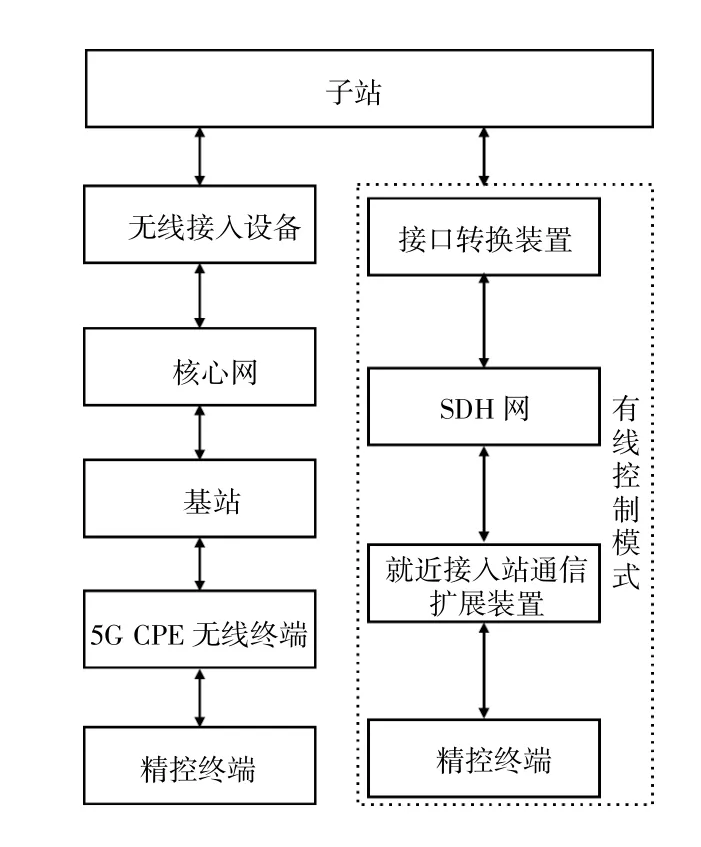

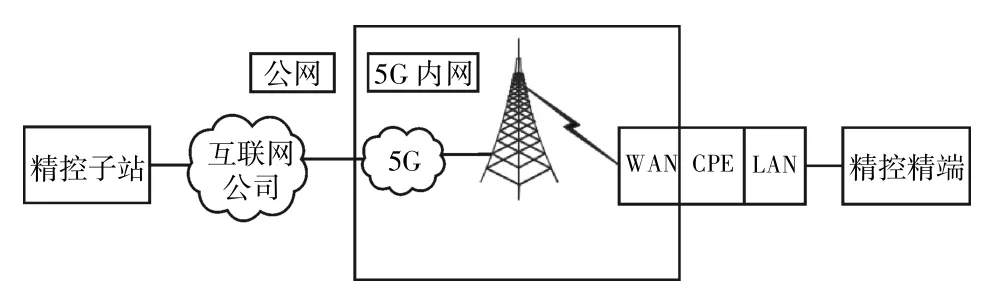

精準負荷控制系統圍繞“精確、快速、可靠切除可中斷負荷”的核心目標,從邏輯層面一般采用4 層體系架構。文獻[1]中提到了子站到終端側的架構,基于5G 通信網絡的系統架構則對文獻[1]中的系統整體架構進行了更加完整的描述,并對各裝置的動作指標進行了測試和描述。系統包含協控總站、主站、子站、通信擴展裝置、路由器設備、5G 核心網設備、5G CPE(用戶駐地設備)終端及用戶側精控終端等,如圖1 所示。

圖1 基于5G 通信網絡精準負荷分層控制系統架構

為滿足電網安全穩定要求,毫秒級精準負荷控制系統從直流故障時刻起,經協控主站、精準負荷控制主站、精準負荷控制子站直至精控終端出口,系統整體動作時間要小于120 ms。協控總站一般部署在區域協調控制核心站點,協調直流調制、抽蓄切泵、快速切除可中斷負荷等多項控制功能[10-12],裝置動作時間小于25 ms;主站、子站一般部署在各地市樞紐變電站,主站接收子站上送的可切負荷信息,進行負荷分配,按策略下發切負荷命令;子站匯集本分區可切負荷量上送主站,執行主站下發的切負荷命令,主、子站裝置動作時間小于25 ms;精控終端針對具備專有變電站或配電室的大型電力用戶,負責采集多條支路的運行負荷信息,接收遠方控制命令,完成負荷切除和負荷恢復操作,快速出口控制回路動作時間小于20 ms。

無線5G 通信精準負荷控制系統在子站和用戶側精控終端之間建立無線通信網絡,實現對可中斷負荷的實時精準控制。子站通過100M 以太網將報文傳輸至5G 核心網,核心網通過無線基站與5G CPE 之間的無線通道,實現子站與精控終端的無線信息傳輸。從各個裝置的動作時間進行分析,系統要滿足整體120 ms 的動作時間要求,精準負荷控制系統對5G 網絡的通道時延要小于25 ms。

2 系統硬件設計

2.1 主、子站硬件設計

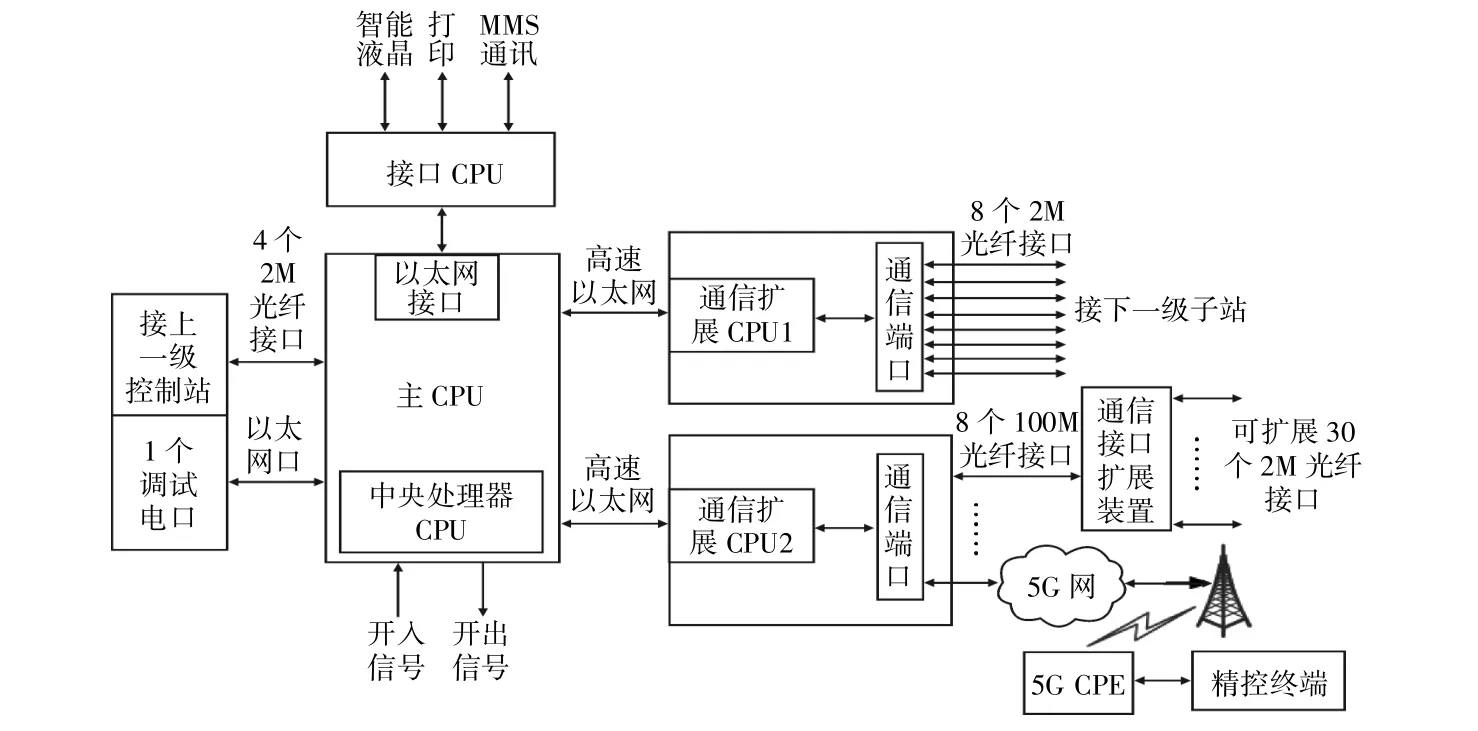

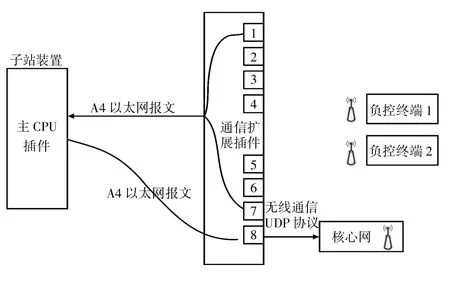

精準負荷控制系統主、子站硬件采用模塊化設計,主要包括主CPU 插件、通信接口插件、通信擴展插件。該硬件結構不僅適用于精準負荷控制系統主站,也適用于精準負荷控制系統子站。硬件設計架構如圖2 所示。對比文獻[1]中的描述,對硬件架構及軟件進行了改進和升級,增加了通信擴展CPU1,用于支持精準負荷控制系統的有線控制接入,將有線通信和無線通信功能分別由不同的通信板卡實現,板卡功能區分更加明確。同時對通信擴展CPU 的工程接入能力進行了描述。

主CPU 插件實現硬開入信號的采集、應用邏輯處理及核心控制策略執行,集成設計4 個2M 光口,用來與上一級控制站點通信,接收上級控制站點切負荷命令,同時將可切負荷量信息、通道信息、壓板信息等上送給上級控制站點。

通信接口插件通過裝置背板以太網接口與主CPU 通信,具備快速數據傳輸機制,實現智能液晶接口、61850 通信、穩控104 通信、對時及打印功能,改進了文獻[1]中的普通液晶人機交互,同時支持61850 通信、穩控104 通信,升級了文獻[1]中只支持穩控104 通信功能,使通信接入方式更加靈活,更能滿足實際工程需求。

通信擴展CPU 插件與主CPU 插件之間采用高速以太網口通信,通信擴展插件支持8 個2M光纖口和8 個100M 以太網口2 種設計規格。當主站所接入子站小于8 個時,直接通過裝置2M通信擴展插件即可滿足要求;當接入子站規模大于8 個時,可通過100M 通信擴展插件接入通信擴展裝置擴充接入30 個子站的能力。同時100M通信插件支持接入5G 核心網,再通過無線基站接入無線精控終端。

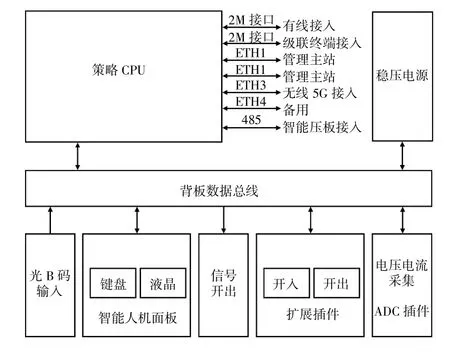

2.2 精控終端硬件設計

精控終端裝置采用高性能的32 位基于PowerPC 的硬件平臺,硬件設計架構如圖3 所示。對比文獻[1]中硬件架構只能夠支持8 個支路的接入,對接入支路數進行了硬件升級,現有硬件能夠支持12 個支路的接入,節省了因用戶側支路多而需多配置一臺精控終端的投資。同時對策略CPU進行優化升級,原有CPU 只支持無線接入,現有CPU 能夠同時支持無線和有線的接入,方便用戶有線和無線的切換接入。策略CPU 插件支持2M有線通信和無線5G 通信,主要完成應用邏輯運算、數據收發、出口邏輯和開關量輸入等功能,用于和擴展插件的通信。當選擇有線通信模式時,通過2M 光口與子站裝置通信;當選擇無線通信模式時,以太網接口可連接CPE 無線終端接入設備對無線信息進行轉發,從而通過無線網絡與子站進行通信。同時該插件可完成人機接口管理,包括信息輸入設置、界面顯示、信息打印管理功能。通信管理包括RS232,RS485,以太網以及時鐘管理等。

3 無線通信體系架構及控制策略

3.1 通信體系架構

子站通過通信擴展插件100M 以太網口將報文傳輸至核心網,核心網通過無線基站與CPE之間的無線通道,實現子站與精控終端的無線信息傳輸。子站支持同時接入有線2M 終端和無線終端。子站至精控終端之間的通信數據流如圖4所示。

圖2 系統硬件設計架構

圖3 精控終端硬件設計架構

圖4 子站至精控終端數據流

精控終端作為客戶端,子站裝置作為服務端,子站與精控終端的發送間隔默認均為100 ms,并且發送時間間隔可配置,通信協議采用UDP/IP(用戶數據報協議/互聯網協議)[13],將精準負荷控制有線傳輸的7e 報文幀直接進行封裝,報文格式如表1 所示。通過UDP/IP 傳輸,當子站或者精控終端收到報文后,只需要將報文中的應用數據解幀,并按照有線2M 通信數據處理方式進行處理。

3.2 子站無線設計方案

子站無線5G 接入方案如圖5 所示,對圖中的通信擴展插件進行升級,用于支持無線5G 通信。文獻[1]中的應用場合為無線專網,子站、精控終端的IP 都是分配好的固定IP,而5G 運行在公網上,無線終端CPE 的WAN(廣域網)口IP 不固定,每次重啟上電IP 都有可能變化,通過升級通信擴展插件平臺,支持5G 動態IP 應用模式,同時兼容無線專網的接入。子站根據各精控終端動態分配IP 地址,再根據各個精控終端的IP 地址信息分別建立連接,并進行UDP 數據包的發送和接收[14-15];子站向終端發送的55(普通報文幀的特征碼)正常報文,按照固定間隔發送,發送時間間隔默認初值為100 ms;子站向終端發送的99(命令報文幀的特征碼)命令報文,采用突變方式發送,發送間隔不大于10 ms,持續發送時間為50 ms。同時采用三幀確認機制,只有收到三幀有效命令時才執行切負荷或提醒負荷恢復命令。

表1 7e 報文幀格式

圖5 子站有線/無線通信示意圖

3.3 精準負荷控制策略

精準負荷控制系統切負荷控制主站接收協控總站下發的切負荷容量指令,根據子站每層級可中斷負荷容量,按層級分配子站需要切除的負荷,計算確定應該切除的負荷層級和負荷量。

若剩余需切量小于下一層級總可切量,則按照該層級各子站可中斷負荷總量的比例分配各子站切負荷量,即:本子站切負荷量=(該層需切量/該層總可切量)×本子站該層可切量。雙套裝置獨立運行,但是可切量需要相互交互。

該策略改進了文獻[1]中提到的按子站優先級切除負荷造成各子站切負荷不均的弊端,各切負荷子站根據切負荷控制主站下發的切負荷指令(層級、容量)以及本站負荷終端排序向負荷終端下發切除指令。

4 關鍵技術創新

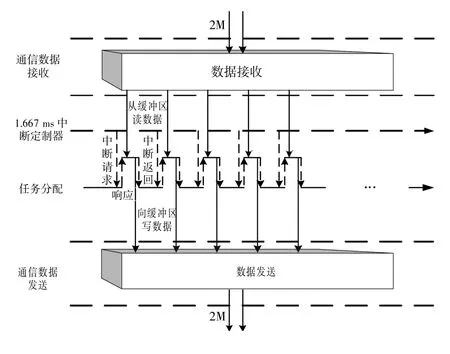

4.1 裝置動作快速性及可靠性

基于多CPU 間數據和信息交互,裝置的通信插件CPU 及策略CPU 均設計了1.667 ms 的定間隔中斷任務處理機制(如圖6 所示),用于處理通信數據接收及發送,裝置啟動判別任務及切負荷控制策略執行任務。基于該中斷任務的處理機制,保證了精準負荷控制主站及子站裝置從接收到第一幀有效控制命令,經連續三幀有效確認觸發裝置啟動,執行切負荷控制策略,到控制命令下發的處理時間不超過10 ms。

“一鍵式”負荷恢復控制功能,在系統頻率恢復正常后,主站“一鍵式”下發負荷恢復命令,子站按照實際切除情況并結合就地判據下發合閘命令。對于用戶側負控終端,在收到恢復命令后,發出允許合閘的提示信號(燈光),用戶手動合閘。

同時采用基于區域均衡控制原則的多層級劃分策略,實現面向終端用戶定點切除負荷的功能,切除負荷精確到一個終端用戶的一類負荷,采用電流互感器二次回路斷線實時判別技術,提高了裝置保護動作的可靠性。

圖6 基于定時中斷任務的通信數據處理機制

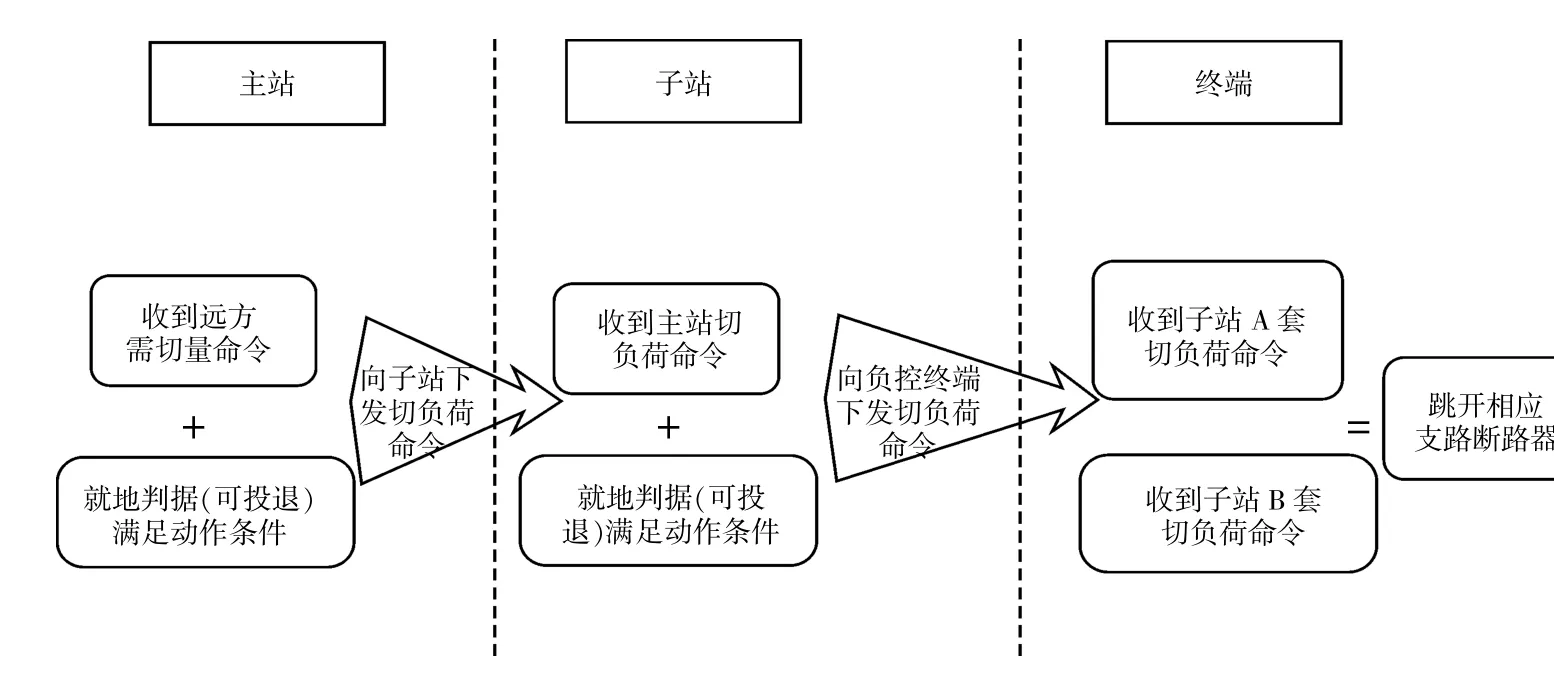

4.2 集成化設計及多重防誤策略

系統設備采用集成化設計和多重防誤策略,可有效提高系統可靠性。子站和終端采用集約化設計,子站設備集成光通信口設計,終端側也采用光口設計,減少兩側的光電轉換設備配置,減少了系統通信傳輸2 個層級,節省了設備的投資,減少了時間傳輸時延;各層設備均采用“遠方命令+就地判劇”的防誤方案(如圖7 所示),以保證動作的可靠性。

裝置硬件采用并行總線自檢技術,避免了由并行總線故障導致的系統數據錯誤;軟件采用“數據分層多重校驗+業務應用邏輯防誤”的級聯校驗技術,確保通信報文正確性;主站與協控總站、主站與子站均采用雙通道冗余機制,保證了通信的可靠性。

圖7 “遠方命令+就地判據”的防誤方案

4.3 系統安全性及時效性

頂層設備功能解耦,末端設備邏輯互鎖,有效提升了系統安全性。主站、子站A/B 套設備和通道相互獨立;切負荷終端雙通道接入,依據通道狀態動態切換“通道二取二”和“通道二取一”出口模式,如圖8 所示。

采用多通道并行處理技術,可保證整個系統數據接收及發送的同步性,也提高了通信數據的處理效率。對通信插件接收的通信數據采取并行接收,校驗打包后通過裝置內部的高速串口或以太網口傳給對應CPU 插件,有效提高了通信數據處理的時效性。

4.4 有線、無線通信方式兼容設計

支持多種混合通信方式,包括用戶側無線、2M E1、大用戶接入裝置的接入,實現了終端用戶有線模式和無線模式的靈活接入;具備現場“一鍵式”模擬策略測試和全景故障過程可視化功能,有效提升了系統易維護性。各層設備內嵌獨立的模擬策略測試模塊,一鍵式測試,自動生成報告文件。

5 無線通信測試驗證

為開展基于5G 通信網絡的精準負荷控制系統的切負荷動作、負荷恢復及動作時間測試[16-20],搭建測試環境如圖9 所示。

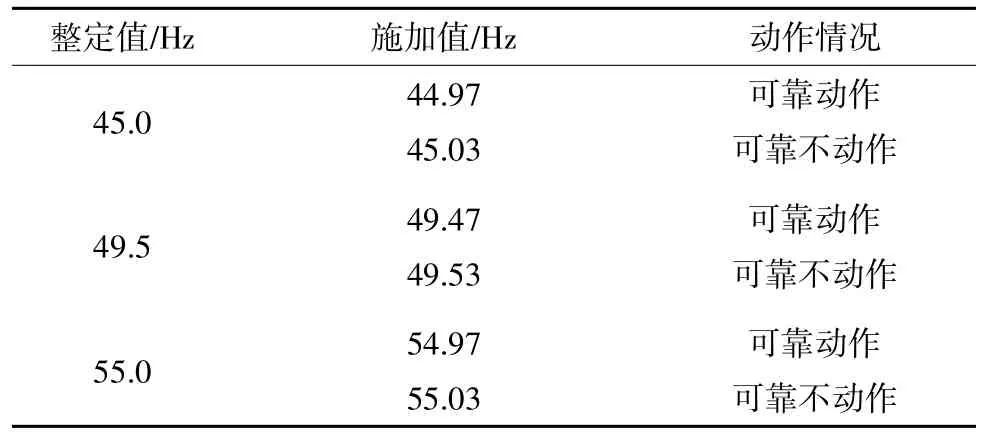

5.1 切負荷動作試驗

對切負荷動作邏輯進行驗證,測試結果如表2 所示。當頻率施加值小于整定值時,裝置可靠動作;當頻率施加值大于整定值時,裝置可靠不動作,滿足可靠性要求。

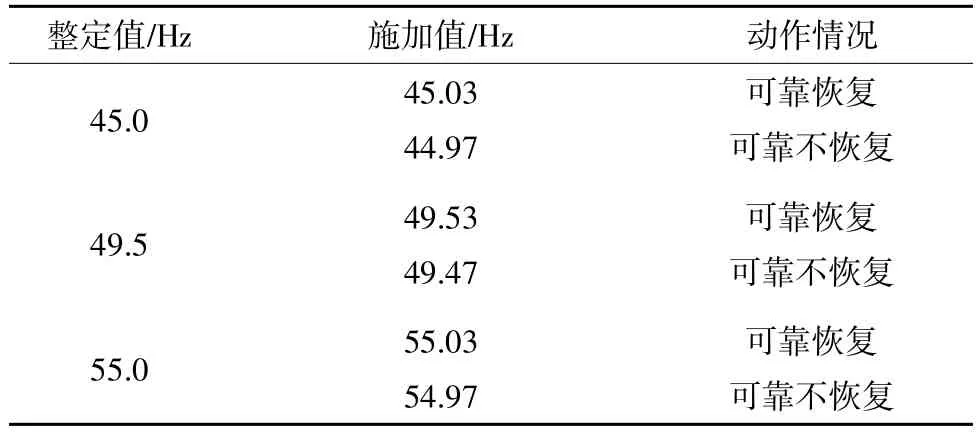

5.2 負荷恢復試驗驗證

對負荷恢復動作邏輯進行驗證,測試結果如表3 所示。當頻率施加值大于整定值時,裝置可靠恢復;當頻率施加值小于整定值時,裝置可靠不恢復,滿足可靠性要求。

圖9 基于5G 精準負荷控制測試環境

表2 切負荷動作試驗測試記錄

表3 負荷恢復試驗測試記錄

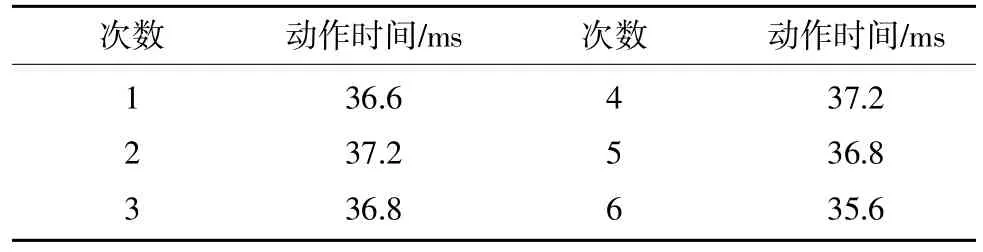

5.3 動作時間測試

在5G 測試環境下,對子站到終端的系統動作時間進行驗證,測試結果如表4 所示。

表4 系統動作時間

由表4 可以看出,從子站裝置下發切負荷命令開始到精控終端動作繼電器出口,5G 通信環境下精準負荷控制系統整組動作時間不超過40 ms,減去裝置本身的動作時間,5G 通信網絡完全滿足毫秒級切負荷的應用要求,且優于無線4G 通信網絡的動作時間指標。

經驗證,精準負荷控制系統能夠通過無線5G網絡準確上傳可切負荷量和用戶側終端狀態信息,實現可切負荷量的計算,并依據核心控制策略,實現控制命令的下發和執行。

6 結語

本文提出基于5G 先進通信技術的精準負荷控制業務系統架構,并充分利用5G 組網方案的技術優勢,實現對多通道控制目標的控制。滿足電網緊急情況下的應急處置需求,可切負荷為用戶的可中斷負荷,將經濟損失、社會影響降至最低。完成了基于5G 通信網絡的精準負荷控制通信體系研究,充分利用了無線通信無需建設通道、網絡部署快、系統擴展能力強等技術優勢,通過5G 無線通信網可以為業務傳輸提供可靠性、安全性保障。能有效解決精控業務部分應用場景的光纖通信受施工難度大、建設周期長、難以覆蓋等制約因素,具有較好的技術經濟性。精準負荷控制系統通過匯聚公司內及社會上各層級的海量調節資源,為構建大規模源網荷儲友好互動體系,以及源網荷儲各類資源的可觀、可測、可控、可調提供基礎支撐,是建設多元融合高彈性電網的有效支撐。