齊白石《荷花圖軸》鑒定

齊白石作為我國近現代繪畫大師、世界文化名人,其至高的繪畫藝術成就為世界所認可。白石擅畫花鳥、魚蟲、山水、人物,筆墨雄渾滋潤,色彩濃艷鮮明,其繪畫風格渾然天趣,雅俗共賞,受到許多買家的青睞,賣畫市場一片大好。正是由于其較高的藝術成就和社會知名度,從二十世紀四五十年代開始便不斷有齊白石畫作的造假現象,后隨著白石藝術高度的成熟,作偽也更加猖獗。

一、辨《荷花圖軸》畫面內容

齊白石的眾多繪畫作品中,荷花是他最喜歡的題材之一。他也曾在一幅《荷花》中特別題句道:“出淤泥而不染,余與張五皆足與此花流匹也。”可見齊白石畫荷的初衷和對于荷花花品的贊賞。

齊白石出身湘潭農家,早年曾為木工,后以賣畫為生,周遭的生活環境及上天賦予的藝術天分讓他在愛荷的同時,更多以平民的眼光觀察荷花。他一生保持農民淳樸的本色,用率真的眼光看待事物。在齊白石已有八十多歲高齡之時,他的作品卻表現出愈發的天真爛漫。通過觀察其以荷為題的作品可以發現,該類作品特點可大致歸為兩類:

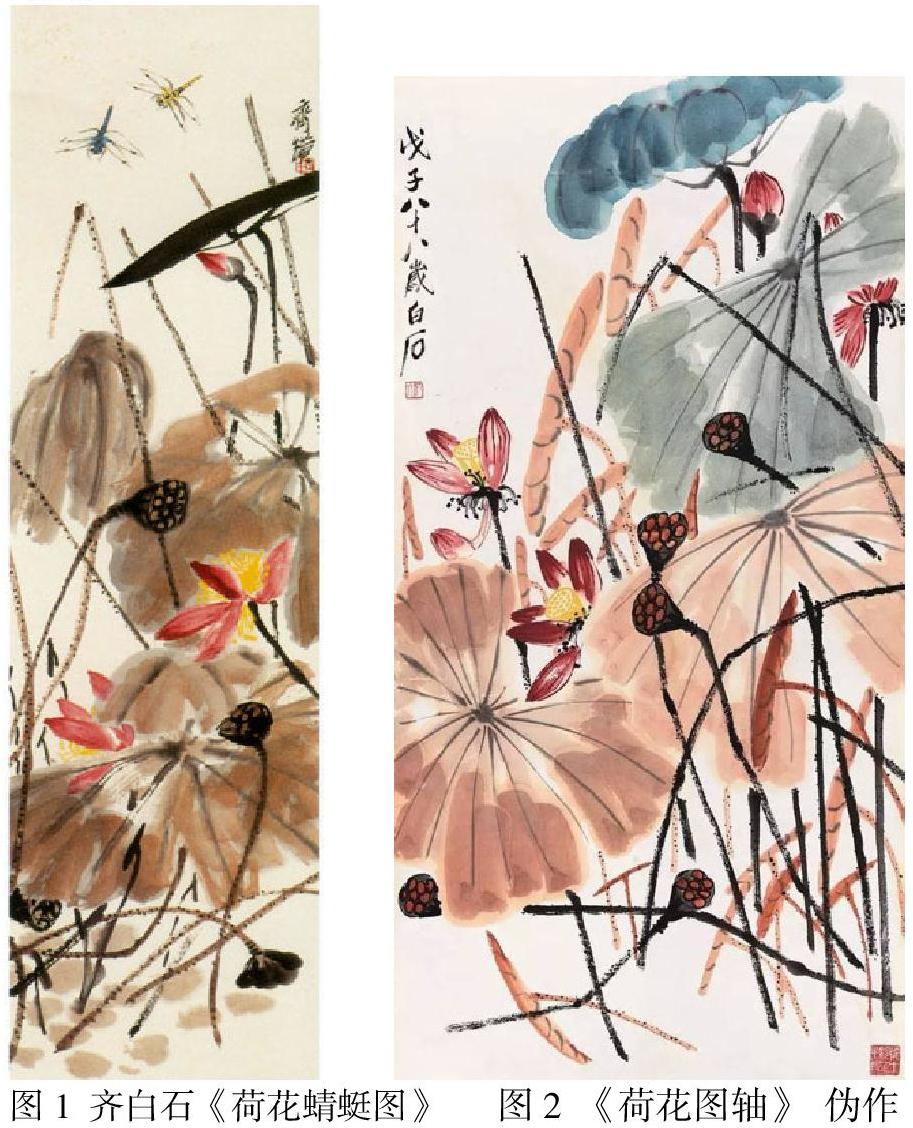

一曰畫面排布氣息順暢——圖1中,畫面以赭石與淡墨調色的大面積荷葉為主,鋪豪刷筆,讓赭墨色在畫面中形成干濕濃淡排布和諧的畫面。其花葉筆跡躍動,雖活潑而富韻律和目的性。畫面雖諸多內容,但筆墨的干、濕、濃、淡運用合理,收放得當,密而不亂。此謂畫面排布氣息順暢,乃繪畫作品具有審美情趣的重要特點。

二曰用墨用色鮮活有情趣——白石的作品中,筆墨的表現足可見其深厚的功夫,他能用極簡的筆墨,表現出事物的精神。齊白石所畫荷葉及蓮蓬根莖運筆中鋒,墨色生動,舒緩的拖筆進行,雖根莖繁茂,卻并非雜亂無章。在荷葉的掩映中,他以飽滿的洋紅,厚重的筆調繪畫荷花,畫面色彩的豐富,一掃文人畫的荒寒之氣,將傳統的中國畫與濃郁的民間審美情趣完美融合,生機盎然,具有爛漫的審美情趣。

齊白石對于畫面審美、氣息的掌控及深厚的筆墨功底無疑是給造假者提出了巨大的難題。圖2為眾多偽作中的其中一幅,效仿的是白石老人八十八歲之時所繪《荷花圖軸》。從該作品整體畫面來看,繪制者已然了解白石老人在此階段繪荷時的用色特點及事物塑造方式,也還是在許多地方露出馬腳,我們仍可通過剛剛所談兩個特點來進行分析:

一為缺乏章法,氣息不順——對比圖1簡繁得當,氣韻生動的畫面安排可以看出,圖2的構圖幾乎毫無章法可言。畫面中心三片荷葉形狀、大小、角度十分相似,赭墨色的荷葉除用色深淺的對比之外,也無合理的干、濕、濃、淡對比。除此之外,對于荷花圖中數量繁多的根莖,白石老人也有其考量。圖1中的根莖形態各異,疏密得當,根據其生長特點進行生動描繪。圖2根莖形態較為死板,甚至畫面局部根根筆直,且對于如此繁密的根莖處理不具備較高的審美特點,遠不及白石老人對于畫面氣息掌控的功力。

二為筆法有限,墨色死板——讀圖2可以看出,該作品用色用墨較為渾濁,顏色使用不夠剔透,變化過于突兀。用筆時由于太過想要仿效而不敢貿然下筆,缺乏瀟灑自由的揮毫之感。尤其荷花的畫法使之形態綿軟無力,不同于齊白石畫荷的特點,無法傳達出強烈的生命勃發之感。

故圖一圖二相形見絀,真假分明。

二、辨《荷花圖軸》繪畫款識

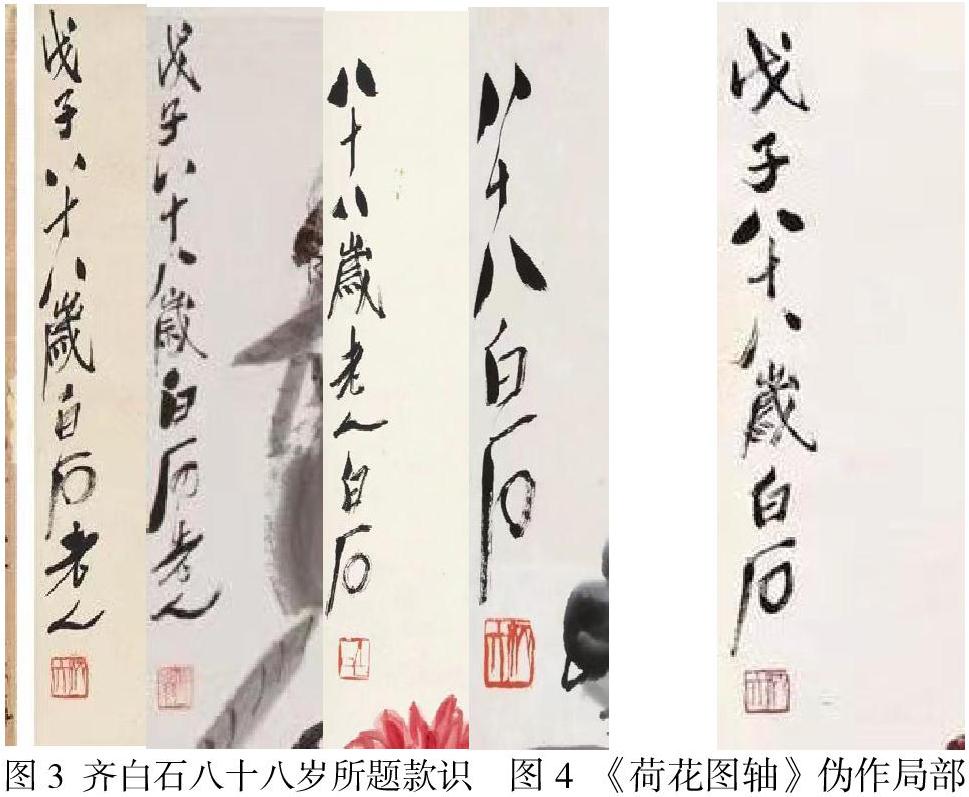

白石老人畫作,大都有款識,且隨書法風格的變化,其繪畫款識在各個階段也出現不同的書風與內容,故繪畫款識亦可成為白石作品鑒定的重要著手點。

20世紀40年代,齊白石進入了80歲,他的藝術創作也發展到了巔峰階段。經筆者觀察發現,白石老人于該時期的繪畫風格特別,用色更加純正艷麗,繪畫題款也有其獨特的變化:約1940年間始,白石老人用筆追求內蘊與柔韌。其書風柔中寓剛,筆畫輕重對比強烈,內容多以“白石老人”或“白石”落款,以年歲記年代。其中,“石”字的寫法特點一直隨其年齡階段不同而變化。如圖3,在其八十八歲之時,其白石落款中的“石”字下面的“口”字結構,由之前的扁方狀變為了一個逆時針的圓圈。

通過對比可以發現,圖3款識中的“石”符合這一時期的用筆特點,作偽者大多沒有深入了解過齊白石題款的風格變化,所以容易在題款時顯現出與真跡的差別。且白石老人用筆的功力頗深,作偽者即使臨得其形態,也無法接近其功力,真假作品也可由此辨別。

總之,雖然由于齊白石較高的名氣不斷被人作偽,但是只要基于一定的專業知識及鑒別經驗,足以分辨出圖2名為《荷花圖軸》的齊白石作品為贗品。

參考文獻

[1].徐鼎一.鑒識齊白石[Z].福州:福建美術出版社,2001:47.

[2].朗紹君.齊白石全集.繪畫[Z].長沙:湖南美術出版社,1996.10

作者簡介:

丁薇,1995.08,女,漢族,河南平頂山人,華東師范大學美術學院2019級碩士生在讀,研究方向:中國畫。

(華東師范大學美術學院?上海?201100)