民族危亡時期的呼喚

——馬思聰《第一回旋曲》的創作技法分析

于歡 / 李品良

一、創作背景

抗日戰爭的爆發改變了音樂家馬思聰的生活。抗戰之前的馬思聰主要從事小提琴演奏、教學和音樂創作等活動,戰爭的爆發使他輾轉于南京、廣州、香港、重慶、昆明等地與許許多多的中國普通百姓一樣生活漂泊不定。1937年,馬思聰在廣州中山大學擔任教授,人民火熱的抗日救亡運動激發了馬思聰的愛國情懷和創作熱情,并意識到立足于民族音樂創作的重要意義。馬思聰譜寫抗日作品,并在各種組織和團體中教唱救亡歌曲。在這些活動中,他接觸到一些進步的北方文化界人士,得到一些北方民歌。并在此基礎上開始構思《綏遠回旋曲》(又名《第一回旋曲》)和《綏遠組曲》。馬思聰曾說:“回到中國久了(注:馬思聰在11歲時去法國讀書,在巴黎音樂院小提琴、作曲班畢業后回國時,已進入青年期),與民族的接觸由了解而融合。我雖沒有到過綏遠,但從綏遠民歌中,我想象塞外的黃沙,胡笳,宙宇與駝群的景象。從創作中,我獲得了處理民歌的經驗,解釋起聲、民歌與我互相影響,成就了音樂創作。首先,民歌以它的曲調、風格特點、地方色彩感動了我。我總是選那些有著突出的特性的民歌作我寫作的動機。我有時采用一個、兩個或三個曲調或甚至只不過一兩小節的動機。這些民歌或動機,在我決定采用它們之時,已變成了我的一部分。《第一回旋曲》的第一主題采用綏遠民歌《情別》的全曲,音符沒作更動,但表情、力度卻有很大改變。”

自《第一回旋曲》和《內蒙組曲》開始,馬思聰摒棄了“洋為中用”的創作理念,在作品中逐漸擺脫了歐洲技法對他的影響,開始走上了自己的創作道路。從此標志著馬思聰的創作進入了一個“以民歌來創作的新途”的嶄新時期,奠定了日后創作的道路。

二、民族化的旋律

馬思聰曾在雜志《音樂藝術》中談到:“中國音樂正處在二條或數條河流的交流點。我們失去原有的特性,不,它將因外來的影響而變成一種更新鮮更具有特性的國樂。我們的“國粹”不會失去,反而使我們獲得更寶貴的“國粹”。問題就在創作,這需要從事音樂者的努力。而中國的音樂家們,除了向西洋學習技巧,要向我們的老百姓學習,他們代表我們的土地、山、平原與河流們。新中國的音樂不會是少數人的事。它們蘊藏在四萬萬顆心里頭的一件事。”(馬思聰:《中國新音樂的路向》,載1944年的《音樂藝術》雜志)

《第一回旋曲》民族化的旋律主要體現在整首民歌的引用和從民歌中引申出來的旋律兩方面。

(一)整首民歌的引用

《第一回旋曲》中的第一主題采用的是綏遠民歌《情別》的全曲。馬思聰首先將原民歌的調性進行了移調,原民歌是以“羽-宮-商”三音列為主的徵調式,在《第一回旋曲》中,調式由徵調式變為商調式,以此適合小提琴的音區表現。其次,民歌《情別》的主題以下行的旋律線為主,帶有傷感之情。在《第一回旋曲》中,馬思聰在原來旋律的基礎上,還運用半音來將其音列加以豐富和裝飾,從而突出了中國民族調式中的“以七聲奉五聲”的特點。此外,還加入多樣的弓法和腔化的倚音、裝飾音、跳音記號來增強旋律的表現力,并使作品的氣氛由傷感變為活躍而熱烈。

(二)從民歌中引申出來的旋律

作品17-18小節的旋律主要由11小節(引用民歌《情別》)發展而來,保留了相同的節奏型,旋律下五度陳述,即由“A-C-D”變為“D-F-G”。同時在18小節還出現了還原B,與C形成了半音的關系,馬思聰以半音的進行來裝飾并豐富五聲性的旋律,同樣具有傷感、憂傷的音調特點。

三、和聲技法

在和聲方面,馬思聰在借鑒、吸收西方傳統技法的同時,又根據音樂表現的需要進行了一些處理。例如使用和弦外音、附加音來裝飾和弦結構,以此來豐富和聲的色彩;使用調式交替、調式綜合、模進轉調等手法來擺脫調式的單一性,豐富和聲結構與旋律的進行,擴大調性范圍等。其中,尤以和弦結構的裝飾和和聲進行最具特色。

(一)和弦結構的裝飾性

1、附加音的使用

在樂曲的第9-11小節中,作曲家為了避免三和弦所帶來的單純的音響效果,在每小節第二拍的內聲部依次附加了七度、六度、小六度音的半音下行來豐富和聲的色彩。這一部分的旋律為d羽調式,其調式本身具有暗淡、憂傷的色彩。再加上內聲部的半音下行,使得這種暗淡的色彩性更為突出。其中,第二小節的附加六度音可視為調式音階六級的升高,具有多利亞調式的特征,可見,附加音的使用在豐富了和聲色彩的同時又擴大了調性范圍。

2、和弦外音的使用

有時馬思聰并不滿足于七和弦所帶來的純凈的音響效果。在樂曲的第78-83小節中,他在七和弦的基礎上,在鋼琴的低音聲部使用倚音,在79小節的鋼琴高音聲部使用輔助音來裝飾七和弦的音響效果。從而來豐富和聲的音響并使其復雜化。

(二)和聲進行

1、平行五度的使用

在作品的引子中,和聲的進行為t-sⅡ56,鋼琴的高音聲部是傳統的三和弦結構,在低音聲部出現了平行的空五度,這種空五度的平行不同于傳統時期的和聲技法,馬思聰以這種手法來營造中國民族音樂中空五度的音響效果。

2、綜合調式

在作品的29-30小節中,旋律為C徵調,和聲的進行為主-二級導-二級-導七。bB閏音的出現具有混合利第亞小七度的特征。從而形成了C徵與混合利第亞的交替。這一手法的運用在擴充了和聲材料的同時,調性也得到了擴張。

3、調式交替

作品131小節為該曲第一大基礎部分的再現部分B段的開始,主要調性為d小調,在B段結束之前的145小節,鋼琴高音聲部出現了#F音,將具有暗淡色彩的d小調交替到明亮色彩的D大調上,這種同主音大小調式的交替,實現了調式色彩由暗到明的轉化。

四、曲式結構

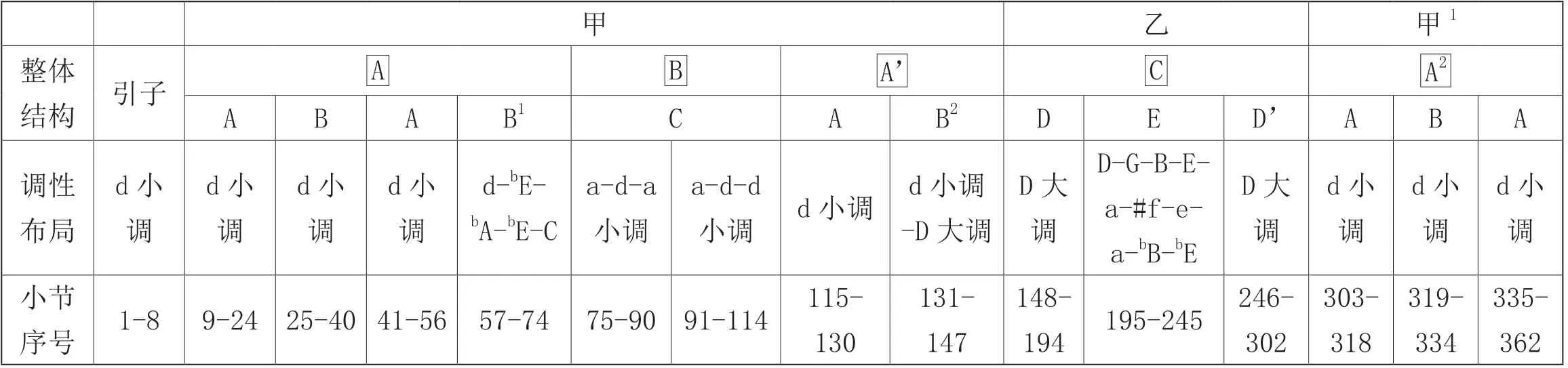

甲1整體甲乙結構 引子 A B A’C A2 A B A B1 C A B2 D E D’ A B A調性布局d小調d小調d小調d小調d-bEbA-bE-C a-d-a小調a-d-d小調 d小調 d小調-D大調D大調D-G-B-Ea-#f-ea-bB-bE D大調d小調d小調d小調小節序號 1-8 9-24 25-40 41-56 57-74 75-90 91-114 115-130 131-147 148-194 195-245 246-302 303-318 319-334 335-362

這是一首重復合再現三部曲式結構的樂曲。重復合再現三部曲式是復三部曲式更高級別的復雜化,即在三大基礎結構中,每一大基礎結構又包含一個復三部曲式。該作品結構明確,且富于層次性。其最大規模的三部性基礎、結構速度布局為Allegro——Meno Mosso——Allegro(Tempo I)。作品的第一部分為復三部曲式,第二部分為再現單三部曲式,第三部分由復三部曲式減縮為再現單三部曲式。

1-8小節為作品的引子,d小調。鋼琴聲部為t-s的變格進行,運用平行的空五度的手法在主旋律出現之前渲染了一種空曠、暗淡的音響效果,為樂曲烘托氣氛。

第一部分:Allegro(19-147小節)。為復三部曲式,由、、三個部分組成。

D段(148-194小節)是對比新主題的呈示部分,為(8+8)的平行方整結構,其旋律是由“大二度+小三度”(徵-羽-宮)的三音列為核心。D大調。168小節為D段的變奏,變化了D段的節奏型。

E段(195-245小節)是展開性的對比中段,在第195-215小節中,通過模進的手法使這一部分的調性發生了一系列的變化,開始是從升號大調方面推進,調性布局為:D-G-B-E,其中,D-G為四度關系,G-B為三度關系,B-E又為四度關系,其調性布局體現出了一定的對稱性。隨后的216-233是第一部分材料的展開,調性由#f小調轉為a小調。最后234-245小節的材料來自195-215小節,只是這一部分的調號是從降號大調方面推進的,其調性布局為:bB-bE-bD-bB。同樣具有一定的對稱性。

D’段(246-302小節)為D段的高八度再現部分,調性又回到了D大調上。

這首樂曲從整體上來看,具有集中對稱的結構布局原則,表現在以下兩個方面:

第一,一般重復合再現三部曲式中展開功能由大中段的下屬再現三部曲式的中段完成。在《第一回旋曲》中,正處在樂曲的正中間部位(195-245小節),兩邊是對比性新主題D段的呈示與再現。

第二,展開部開始是從升號大調方面推進(195-215小節,其調性布局為:D-G-B-E),中間對比材料展開后,展開又從降號大調方面推進(235-245小節,其調性布局為bB-bE-bD-bB),除此之外,作曲家在中間對比材料展開的兩邊還運用了升號大調性與降號大調性的對稱關系來與中間#f小調和a小調對比,樂曲的其他部分主要都集中在以d音為中心的大小調性中。

作曲家運用這種集中對稱結構布局的處理手法將這首具有中國民間舞蹈音樂風格的《第一回旋曲》中多樣且不同性格的主題更為條理化和邏輯化。

結 語

在這部作品中,馬思聰運用綏遠民歌作為這部作品的第一主要主題來抒發自己的內心情感,體現出了濃郁的民族色彩。他還以西方音樂技法與中華民族音樂語言進行有機的融合,創造出了既區別于歐洲的音樂又不同于中國傳統音樂的中國小提琴音樂風格。正如當時報界所評論的那樣,馬思聰的作品“給了中國音樂一個新的生命。”為同時代的中國小提琴創作做出了突出的影響。■