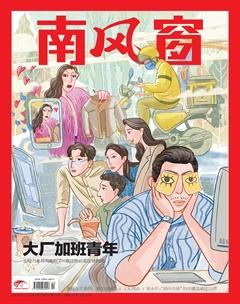

大廠加班青年

大廠,這是中國工薪族近幾年發明的一個流行詞匯。從表面上看,它代表著一種自嘲,背后是猶如車間作業般的高強度工作,年輕的程序員焚膏繼晷地寫著代碼,地推銷售人員則拋棄雙休,整日奔波于寫字樓,甚至線下小巷。對很多人來說,看不到頭的加班,時常讓人身心俱疲。

然而,大廠更有光鮮的一面。

從某種意義上講,一個“廠”字無疑代表著“權力”,以及一種職業上的優越感。在帝制時代,皇帝直屬的特務組織也被冠以“廠”字,如東廠、西廠。它們擁有凌駕于蕓蕓眾生的超然力量。

目前,幾乎所有的大型互聯網公司,甚至相鄰行業的硬件企業諸如華為等,都會被冠以“某廠”的名稱。此外,一些房地產公司也樂于自詡為“某廠”,比如“鳳廠”。

“廠”代表著成熟有序的流程規范,也代表迅速壯大帶來的規模優勢,更代表著一種TMT(Technology Media Telecom)行業內部的互相認同,這種認同可以看作是相對于那些傳統行業的某種優越感。的確,TMT剛好是中國近十年來增長最迅速的頭部行業,這里誕生了最炙手可熱的老板階層、最高薪酬的經理人集團,以及“靠工資買房”可能性最大的工程師和銷售人員群體。

然而,可觀的時薪、優越的福利和看漲的期權,并不必然意味著一個行業的完美,更不意味著行業內部某些文化的必然正確性—即便在這個成功即正義的時代,也是如此。

回溯歷史,從上世紀70年代開始,隨著東亞經濟的崛起,東亞特殊的加班文化引發了西方人的關注,以至于后者認為東亞人是只知賺錢,而對非經濟的價值缺乏興趣和敏銳度的“經濟動物”。而很多東亞人也對此不以為然。一些日本人認為“社畜”就是一種平淡狀態,而不少中國港臺的加班族也并不把“累到爆肝”當成什么大問題。

如今,中國互聯網的超速崛起,再次把加班文化擺到前臺。那么,我們究竟應該如何看待加班文化?這種文化會流行到何時?個人又該如何面對冰冷的工作日程,同時也不失去對生活的敏銳?