基于非遺保護(hù)的大慶市鼓吹樂傳承人研究

杜洋

摘要:大慶市鼓吹樂作為黑龍江流域“傳統(tǒng)音樂”類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要組成部分之一,傳承人作為遺產(chǎn)的“物質(zhì)載體”,是遺產(chǎn)得以留存的前提。傳承人,作為遺產(chǎn)保護(hù)與傳承的核心要素,切實(shí)的對(duì)其加以保護(hù)是保證非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作能夠得以順利進(jìn)行的最為關(guān)鍵的中心環(huán)節(jié)。本文重在強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)遺產(chǎn)傳承人的保護(hù),切實(shí)履行傳承人傳承義務(wù),建構(gòu)多樣傳承人培養(yǎng)體系,充分優(yōu)化傳承人技藝創(chuàng)新,對(duì)鼓吹樂傳承人的未來進(jìn)行“互動(dòng)性”思考,是大慶市鼓吹樂傳承人保護(hù)與發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

關(guān)鍵詞:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大慶鼓吹樂傳承人

鼓吹樂,是歷史文化的具體建構(gòu),是我國(guó)傳統(tǒng)音樂寶庫中一項(xiàng)極富魅力的文化事象,是我國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)的歷史積淀與社會(huì)存在的現(xiàn)實(shí)反映,也是時(shí)代變遷與文化變遷發(fā)展中不斷加以變構(gòu)的音樂文化事象。鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人,是人類社會(huì)當(dāng)中普遍而特殊存在的某一個(gè)人或某一個(gè)群體,是在歷史生成與發(fā)展過程中一個(gè)不斷發(fā)生著變化的組成過程。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的是由我國(guó)各民族優(yōu)秀的民間文化共通所組成,這其中勢(shì)必留存了一定數(shù)量的文化傳承的承載人。這些文化傳承人通過以“口傳心授”的傳承方式,將屬于本家的遺產(chǎn)技藝傳授于后代傳承人,使得在經(jīng)歷了歷史長(zhǎng)河積淀后的遺產(chǎn)不斷進(jìn)行代與代之間的“不間斷”式傳承,明確并標(biāo)記了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目在我國(guó)民族民間文化積淀與社會(huì)歷史解析記憶所屬范疇中的建構(gòu)。

一、大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目傳承人

為繼承和弘揚(yáng)中華民族遺存下來的優(yōu)良傳統(tǒng)文化,加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與保存工作的深入性開展,使得《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》有所制定并最終實(shí)施,在法律條文中充分明確及界定了有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承主體的內(nèi)容,即各族人民不斷進(jìn)行的、世代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承主體,是“某一項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的優(yōu)秀傳承人和傳承群體,即代表某項(xiàng)遺產(chǎn)深厚的民族民間文化傳統(tǒng),掌握著某項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的知識(shí)、技藝、技術(shù),并且具有最高水準(zhǔn),具有公認(rèn)的代表性、權(quán)威性與影響力的個(gè)人和群體”①。從某種意義上來講,傳承主體是人民群眾,既包含獨(dú)立的、單一的、個(gè)體化的傳承人,也包括大眾的、多樣的、群體化的傳承人,無論是獨(dú)立的、多樣的、個(gè)體的,還是群體的傳承人均構(gòu)成了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承者、建構(gòu)者、創(chuàng)新者和繼承者。在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承之中,傳承主體往往承載著將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目傳授與后代傳承主體,使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)不僅可以以活態(tài)流變性的文化內(nèi)容不斷地進(jìn)行著傳承,還可以在此基礎(chǔ)上得以發(fā)展和創(chuàng)新。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人概念的定義,通常是指在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承過程中能夠?qū)⒚褡迕耖g文化內(nèi)容加以傳承的主體人,積極參與遺產(chǎn)所涵蓋的“藝能”形成過程,熟練掌握遺產(chǎn)“藝能”中核心內(nèi)容,并積極開展遺產(chǎn)“藝能”傳承和保護(hù)活動(dòng)的人物,具有一定的權(quán)威性、代表性與影響性。大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人,是大慶市鼓吹樂遺產(chǎn)得以傳承的活態(tài)載體,是直接關(guān)系到鼓吹樂遺產(chǎn)能否得以可持續(xù)傳承的前提與關(guān)鍵。大慶市鼓吹樂遺產(chǎn)傳承人必須親身參與遺產(chǎn)的活態(tài)傳承,充分利用祖先所創(chuàng)造的鼓吹樂遺產(chǎn)并將其“原汁原味”地加以傳承。目前,依據(jù)大慶市人民政府于2008年、2010年、2012年、2015年、2018年先后公布的五批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄通知中囊括大慶市市級(jí)以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)71項(xiàng)名錄。其中,2項(xiàng)國(guó)家級(jí)非遺名錄,25項(xiàng)黑龍江省省級(jí)非遺名錄,44項(xiàng)大慶市市級(jí)非遺名錄。在大慶市71項(xiàng)遺產(chǎn)名錄中,國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人共計(jì)2人、省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人共計(jì)23人,大慶市市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人共計(jì)44人。

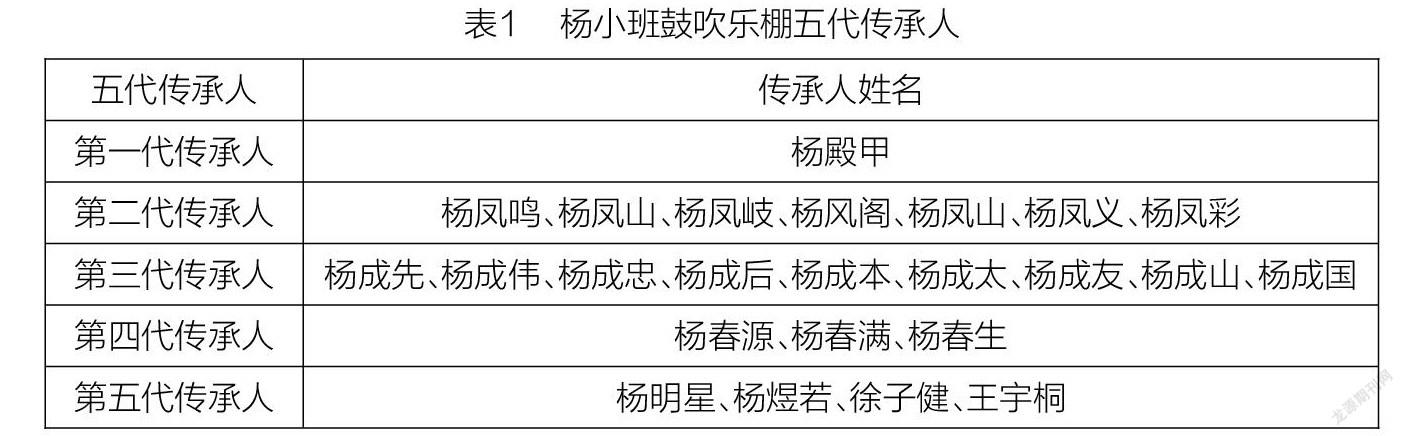

據(jù)統(tǒng)計(jì),大慶市現(xiàn)有2項(xiàng)與鼓吹樂遺產(chǎn)相關(guān)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目,其中楊小班鼓吹樂棚為國(guó)家級(jí)鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目,武家鼓吹樂棚為省級(jí)鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目。在國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目楊小班鼓吹樂棚中,共五代傳承人(見表1)。五代傳承人,代表了楊小班鼓吹樂棚在五個(gè)歷史時(shí)期內(nèi)的不同發(fā)展。其中,第三代傳承人楊成偉于2018年入選第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,在某種程度上填補(bǔ)了較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)大慶市國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在代表性傳承人覆蓋程度的空缺,在整體上為大慶市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)鼓吹樂項(xiàng)目的總體發(fā)展走向提供了一定的可參考性。大慶市現(xiàn)有的省級(jí)鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目為武家鼓吹樂棚,共有六代傳承人(見表2)。六代傳承人,建構(gòu)了武家鼓樂班這個(gè)傳承群體。第五代傳承人武迪于2013年入選黑龍江省第四批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,為武家鼓吹樂棚的傳承與發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

二、傳承人現(xiàn)狀與存在的傳承問題

目前,大慶市鼓吹樂的傳承多存留于肇州縣、林甸縣、肇源縣、大慶周邊等區(qū)、縣,雖有傳承,但因傳統(tǒng)文化與傳統(tǒng)習(xí)俗的劇烈變遷,使得民間范疇內(nèi)相關(guān)民俗活動(dòng)越發(fā)減少。加之,在現(xiàn)代文化與外來文化的沖擊下,人們審美情趣開始逐漸趨于多樣化,使得一直存活于鄉(xiāng)土社會(huì)中的大慶市民間鼓吹樂及其傳承人漸漸淡出廣大人民群眾的娛樂生活,從而造成我國(guó)區(qū)域民間鼓吹樂藝術(shù)在市民音樂文化中走向衰落。“當(dāng)前,大多活態(tài)傳承人年事已高,不及把優(yōu)秀傳承人掌握的技術(shù)、技藝、技能絕活及時(shí)用各種方式存留下來,人亡歌息,人去藝絕,就會(huì)造成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)不可彌補(bǔ)的損失。”?

在已認(rèn)定的大慶市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)鼓吹樂傳承人中,僅2位。其中,楊小班鼓吹樂棚24位遺產(chǎn)傳承人中1位國(guó)家級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人,為生于1947年的楊成偉先生,已73歲。武家鼓吹樂棚7位遺產(chǎn)傳承人中1位省級(jí)項(xiàng)目代表性傳承人武迪,33歲。由此可見,國(guó)家級(jí)傳承人已進(jìn)入老齡化,代表性傳承人年齡在某種程度上呈現(xiàn)出極為明顯的不平衡性。截至目前,2項(xiàng)大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目中女性傳承人共計(jì)3人,僅為楊小班鼓吹樂棚的3為女性傳承人,占楊小班傳承人總數(shù)的12.5%,數(shù)量稀少。然而,武家鼓吹樂棚中的7位傳承人中并無女性傳承人。

伴隨著全球化、信息化腳步的不斷推進(jìn),歷史變遷與文化變遷中強(qiáng)有力地敲打著以大慶市為代表的區(qū)域民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)鼓吹樂項(xiàng)目遺產(chǎn)代表性傳承人的未來“存活”空間,使得傳承人在承擔(dān)相關(guān)遺產(chǎn)傳承的過程中傳承能力受到了一定作用力的“攻擊”。大慶民間鼓吹樂傳承人的技藝存在熟練掌握技藝時(shí)間周期長(zhǎng)、技術(shù)難度大等特點(diǎn),傳統(tǒng)鼓吹班社的傳承多以家族式內(nèi)部傳承為主,換言之,發(fā)展家族內(nèi)部傳承人,老輩的傳承人只考慮并使新生傳承人其掌握“自家祖?zhèn)鳌钡莫?dú)門技藝。在我國(guó)現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)下,無論是鼓吹樂傳承人的生存環(huán)境,還是鼓吹樂傳承人的傳承環(huán)境,皆愈發(fā)艱難。一方面?zhèn)鞒腥诵璞黄让媾R鼓吹樂“市場(chǎng)”的日益萎縮,另一方面,因生存艱難、缺乏技藝吸引力,導(dǎo)致嚴(yán)重缺乏鼓吹樂后繼者,鼓吹樂傳承人數(shù)日趨減少。因傳承人自身素質(zhì)有限,缺乏市場(chǎng)營(yíng)銷能力,在市場(chǎng)運(yùn)作方面也存在一定的劣勢(shì)。與此同時(shí),隨著近些年大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的不斷完善,盡管市級(jí)、縣級(jí)、區(qū)級(jí)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心及相關(guān)保護(hù)部門已相繼建立起來,但是遺產(chǎn)傳承人明顯存在“身兼數(shù)職”的狀況,旦這種情況亦相對(duì)普遍。遺產(chǎn)傳承人不僅有著自身的“社會(huì)性”工作,同時(shí)還要肩負(fù)起鼓吹樂技藝的傳承,遺產(chǎn)傳承人分身乏術(shù),很那將所有的注意力放置于遺產(chǎn)傳承上,從總體上來講,也是無法做到大慶市鼓吹樂遺產(chǎn)傳承人對(duì)所屬其家族的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中傳統(tǒng)技藝的可持續(xù)性傳承與發(fā)展。

三、保護(hù)大慶市鼓吹樂非遺傳承人策略研究

首先,切實(shí)履行傳承人傳承義務(wù),使傳承人明確尊重自身主體意識(shí),將大慶市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)鼓吹樂項(xiàng)目在“理念”傳承中得以升華。意識(shí),作為人們思維范疇的哲學(xué)領(lǐng)域,其核心是“意化”的理解,通過“意化”進(jìn)行標(biāo)識(shí)性的概念整理。對(duì)遺產(chǎn)傳承人主觀“意化”的推進(jìn),是尤為重要的。大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的“傳承人應(yīng)該有文化傳承的自覺,對(duì)本人承擔(dān)的文化遺產(chǎn)項(xiàng)目有公開宣傳的義務(wù),讓社會(huì)大眾都能享受傳統(tǒng)文化的成果。”③傳承人作為國(guó)家及政府指定的鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承主體、傳承對(duì)象,應(yīng)充分具有為國(guó)家、社會(huì)而提供傳承服務(wù)的義務(wù)與情懷,應(yīng)將自己傳承的鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)成果用以回報(bào)人民、回報(bào)社會(huì)、回報(bào)國(guó)家。傳承人作為國(guó)家公民,應(yīng)以社會(huì)責(zé)任感為核心,充分承擔(dān)傳承祖國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)藝術(shù)技藝的責(zé)任與義務(wù)。

其次,建構(gòu)合理傳承人培養(yǎng)體系,使傳承人做到充分重視和培養(yǎng)鼓吹樂遺產(chǎn)項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)傳承。培養(yǎng)體系,在遺產(chǎn)傳承人的代代傳承中,總是清晰可見的。每一代傳承人中,總是順理成章的建構(gòu)了屬于本代傳承人的培養(yǎng)體系,這個(gè)體系自建立以后是可以根據(jù)傳承人的自身需求合理支配的。大慶鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)勢(shì)必是一個(gè)較為復(fù)雜的培養(yǎng)過程,也必然是一個(gè)在實(shí)踐中不斷加以摸索和探尋的過程。由于鼓吹樂技藝具有特殊性、專業(yè)性、技巧性等特點(diǎn),因此培養(yǎng)鼓吹樂傳承人必定是需要有計(jì)劃、有目的地加以實(shí)施。在尊重遺產(chǎn)“口傳心授”的前提下,采取遺產(chǎn)傳承保障措施與政府扶持激勵(lì)政策,除世代家傳,亦可拓展師徒傳授,讓鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承人走入校園的土壤,進(jìn)而走向社會(huì),以更加寬泛的視角拓寬傳承人的培訓(xùn)范圍,多視角的建構(gòu)大慶鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的隊(duì)伍建設(shè)。

最后,充分優(yōu)化傳承人技藝創(chuàng)新,使傳承人做到勇于創(chuàng)新、敢于創(chuàng)新。創(chuàng)新一詞在文化的發(fā)展過程中是十分重要的,它不僅代表了文化得以發(fā)展的生命軌跡,同時(shí)也彰顯了一項(xiàng)文化事象得以消亡的發(fā)展進(jìn)程。直面文化的創(chuàng)新性問題,為使文化事象得以受眾及普及,形成新的生氣與生機(jī),創(chuàng)新是其內(nèi)容及形式得以存活的最好的方式。鼓吹樂傳承人的創(chuàng)新不止所指作為主體的“人”的創(chuàng)新,更注重強(qiáng)調(diào)的是傳承人在其祖?zhèn)骷妓嚿系母镄拢@種革新是大膽的旦是“冒險(xiǎn)的”。大慶市鼓吹樂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的傳與新式鼓吹樂遺產(chǎn)傳承過程中的一種“技藝自覺”建構(gòu),對(duì)鼓吹樂遺產(chǎn)不斷進(jìn)行加工、豐富與創(chuàng)新,既適應(yīng)了其在社會(huì)變遷潮流中的需求,亦延續(xù)了其鼓吹樂傳統(tǒng)技藝的生命。任何一項(xiàng)民間技藝若想得以長(zhǎng)久發(fā)展,傳承人的直接推動(dòng)是一種必然,這種推動(dòng)中勢(shì)必蘊(yùn)含中在技術(shù)、“藝能”領(lǐng)域中的正面創(chuàng)新。

四、對(duì)大慶市鼓吹樂傳承人未來的“互動(dòng)性”思考

受眾者,往往是一個(gè)普遍意義上的概念,是一個(gè)集合式的范疇,從宏觀角度理解就是一個(gè)較為龐大的集合體,其中囊括了源自各個(gè)范疇及領(lǐng)域的豐富的、多樣的人。鼓吹樂作為長(zhǎng)期存活于民間的藝術(shù),其傳承人與受眾者之間總是存在著不同程度上的“互動(dòng)性”。在繁雜的藝術(shù)形式中,無論是高雅藝術(shù)、民間藝術(shù)、校園藝術(shù)等藝術(shù)形式皆能夠在較為寬泛的層面找到其藝術(shù)形式所對(duì)應(yīng)的受眾者,旦不同的藝術(shù)呈現(xiàn)自然對(duì)應(yīng)著不同的受眾者(盡管有些受眾者“身兼數(shù)職”,而非“單一的”受眾者)。傳承人在與受眾者之間總是存在某種程度上的“對(duì)話”,鼓吹樂傳承人的技藝表達(dá)需要受眾者,受眾者的需求必須通過鼓吹樂傳承人來加以展現(xiàn)。受眾者范圍的擴(kuò)張及減縮,可以直接影響鼓吹樂傳承人未來的發(fā)展走向。受眾者是開放的、混雜的,旦相對(duì)間接的,其在參與鼓吹樂傳承人諸多內(nèi)容的思考中始終處于一種不穩(wěn)定性,直接造成鼓吹樂傳承人在遺產(chǎn)技藝表達(dá)中的不確定性。傳統(tǒng)的鼓吹樂在現(xiàn)代文化及新興文化的沖擊下,不僅面臨著傳承人的流失,更面臨著鼓吹樂受眾者的大范圍缺失。這些受眾者中不僅包括了鼓吹樂的接受者,同時(shí)也收入了那些遺傳傳承人。為使遺產(chǎn)傳承人與受眾者之間有一個(gè)良好的互動(dòng),應(yīng)在傳承人中拓展受眾者,受眾者中發(fā)展傳承人。

大慶市鼓吹樂非遺傳承人的傳統(tǒng)技藝及其藝術(shù)形式是不同時(shí)期、不用傳承代別隨著時(shí)間的推移,逐步滲透并融合于歷史的“互動(dòng)性”之中。傳承人技藝活動(dòng)的存在,使得在歷史長(zhǎng)河中不斷發(fā)生變化的某些藝術(shù)歷史,隨著已經(jīng)過去的和正在消失的而漸行漸遠(yuǎn)。

“所有的社會(huì)都有某種形式的家庭和家戶的組織,它們是一種便捷的方法,用來解決所有人類群體所面對(duì)的問題:如何促成兩性之間的經(jīng)濟(jì)合作,如何為子女撫養(yǎng)提供一個(gè)合適的環(huán)境,以及如何制約性活動(dòng),包括群體的合作面對(duì)自然災(zāi)害等”?。大慶市鼓吹樂傳承人以其技藝的顯現(xiàn)形式不停的滿足歷史的需求、滿足受眾者的需求,長(zhǎng)期旦為自發(fā)間斷地參與著各種傳統(tǒng)民俗活動(dòng),活動(dòng)中所呈現(xiàn)的技藝傳承行為,始終是在構(gòu)建與維護(hù)傳承人作為個(gè)人及群體的鼓吹樂代表與社會(huì)之間所建立的復(fù)雜而多重的社會(huì)關(guān)系,這種社會(huì)關(guān)系中直接表現(xiàn)為人與人、群體與群體的關(guān)系,間接的表現(xiàn)了物質(zhì)特殊關(guān)系、文化認(rèn)同關(guān)系、價(jià)值延伸關(guān)系等。鼓吹樂傳承人往往通過支配自身的社會(huì)觀念與社會(huì)行為,進(jìn)而影響與之共同存在的社會(huì)范疇內(nèi)的周圍的人群,這不僅代表了在特殊的社會(huì)邊界中一類人的社會(huì)活動(dòng),同時(shí)也維護(hù)了社會(huì)活動(dòng)范圍內(nèi)各種民間鼓吹樂技藝的音樂文化所象征的廣泛意義。

結(jié)語

非物質(zhì)文化遺產(chǎn),承載著人類文明進(jìn)程中最優(yōu)秀的文化傳統(tǒng),是中華民族長(zhǎng)期積累過程中遺產(chǎn)建構(gòu)、解構(gòu)、重構(gòu)范圍內(nèi)異彩紛呈的本民族歷史內(nèi)涵及文化遺產(chǎn)概念的剪影。“活態(tài)的”傳承人是主體,其無論是個(gè)人還是群體始終主導(dǎo)著其所屬遺產(chǎn)范疇是否能夠得以“存活”的可能。側(cè)重分析非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人在傳承能力方面的培育,建構(gòu)傳承人同來自歷史、社會(huì)、受眾者之間的正面“互動(dòng)”在遺產(chǎn)工作的傳承與保護(hù)中顯得尤為關(guān)鍵。鼓吹樂,作為人類民間音樂文化表現(xiàn)的特殊符號(hào)形式,是人與文化、社會(huì)、歷史之間相互溝通的媒介。鼓吹樂傳承人在創(chuàng)造鼓吹樂藝術(shù)符號(hào)的同時(shí),被鼓吹樂所生存的社會(huì)、表達(dá)的歷史所建構(gòu)。當(dāng)各種民間技藝在建構(gòu)與被建構(gòu)中來來回回不停往復(fù)的過程中,人們是否考慮過此過程中這種“互動(dòng)性”所帶來的無可奈何。面對(duì)這種境地,未來將用怎樣的方式去留存和維護(hù)曾經(jīng)“看似風(fēng)光”,而今只是“被迫”殘留的藝術(shù)遺產(chǎn),其中的啟示值得深思。

注釋:

① 王文章.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概論[M].教育科學(xué)出版社,2013.

② 祁慶福.論非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中的傳承及傳承人[J].兩北民族研究,2006

(3).

③ 蕭放.關(guān)于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的認(rèn)定與保護(hù)方式的思考[J].文化遺產(chǎn),2008(1).

④ 臧藝兵.武當(dāng)山民間歌師與社會(huì)、歷史的互動(dòng)[M].商務(wù)印書館,2009.

注:本文系東北石油大學(xué)弓I導(dǎo)性創(chuàng)新基金項(xiàng)目《大慶市漢族鼓吹樂及其傳承價(jià)值顯現(xiàn)研究》階段性成果(項(xiàng)目編號(hào):2019YTW-Y-03)。

3886501908204