同種異體腓骨段在重建骨質疏松肱骨近端骨折內側柱中的應用

王興征,葛文杰,劉曉峰

無錫市中醫醫院創傷骨科,江蘇無錫 214001

肱骨近端骨折發生率隨年齡增長增加,60 歲以上是發病的高峰年齡段[1],由于骨質疏松,骨質下降,肱骨頭中間呈蛋殼樣中空,很難有效固定,切開復位通常內固定放置于前外側,由于內側柱粉碎缺乏內側支撐,易導致內固定切割失效, 造成手術失敗。 自2019 年1 月—2021 年5月采用切開復位同種異體腓骨段重建內側柱結合肱骨近端解剖鎖定鋼板PHILOS 治療Neer Ⅲ、 Ⅳ型肱骨近端骨折32 例,臨床療效優良,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取 32 例患者,女 22 例,男 10 例;年齡 61~82 歲,中位年齡69.3 歲;左側10 例,右側22 例,合并同側橈骨遠端骨折1 例;骨折分型為Neer 三部分骨折20 例、四部分骨折12 例。 術前X 線, 常規行螺旋CT 及三維重建圖像檢查,老年患者合并內科疾病經治療后穩定,日常服用抗凝藥物, 術前更換為短效抗凝藥物有利于減少術中失血[1]。手術時間約50~90 min,中位時間75 min。 內固定材料產品為PHILOS 鋼板,植骨材料同種異體腓骨段,山西奧瑞生物材料有限公司生產,規格L100 mm,1 根。

1.2 方法

手術方法:采用全麻,沙灘椅位,消毒術野,常規包手,以便術中活動肩關節透視確認內固定長度及位置。 切口自肩峰前外角,平行三角肌纖維朝向肱骨外上髁,長約8 cm,從三角肌前側和中間頭之間 (肱骨近端的乏血管區)進入,用手指順纖維方向鈍性分離三角肌頭部,避免暴力,在肩峰下約6 cm,大結節遠端3.5 cm 處,用手捫及腋神經前運動支,注意保護。 顯露近端骨折線及大小結節,分別于大小結節腱骨結合處縫線, 用以復位骨片及控制肱骨頭旋轉。 骨折外翻移位時,異體腓骨段由骨折線處置入向遠端髓腔,牽引使腓骨段近端位于肱骨頭軟骨下骨,以腓骨段為杠桿,結合縫線牽拉,以內側皮質為鉸鏈,使外側逐步抬起,內后傾肱骨頭逐步復位。 內翻移位時反之。 必要時結合多枚帶螺紋克氏針作為操縱桿撬撥復位,C 臂機透視下建立內側柱,復位骨距。 結節間溝作為復位解剖標志,確認復位后,腋神經下置入接骨板,位于結節間溝后側大結節下方各0.5 cm,即前后旋動脈發出的升動脈之間的乏血管區。 螺釘也可通過腓骨段固定,加強對肱骨頭支撐。反復AP 位及Y 位的透視,避免螺釘進入關節內。牽引縫線,穿過接骨板縫合孔固定大小結節,關閉切口,內置負壓引流。

2 結果

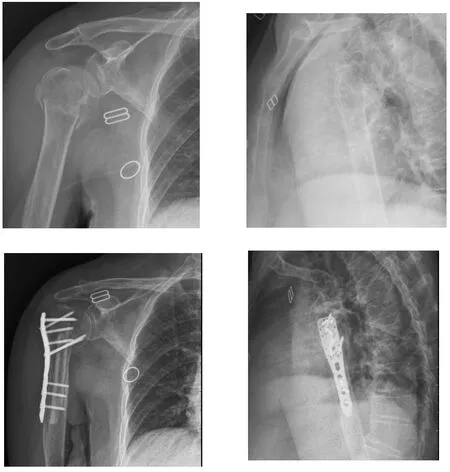

術后常規預防感染,患肢腕頸帶懸吊,麻醉消退后即可行健側手保護下肩關節小幅度鐘擺樣訓練, 輔助下前屈外展鍛煉,或利用CPM 進行前屈練習。 6 周內避免主動外展外旋活動。 分別于術后,術后 4、8、16 周復查 X 線,內固定無切割失效,有4 例復位較術后部分丟失,頸干角較術前減少,2 例可見肱骨頭密度壞死改變,無肱骨頭塌陷,無明顯癥狀,2 例大結節復位丟失,再移位高于肱骨頭,形成撞擊,二次去除內固定并截骨修復肩袖,肩關節術后評分較低。 患者傷口均一期愈合,均獲得隨訪。 采用Constant-Murley 的肩關節評分系統, 對患者肩關節分別從疼痛、日常生活、主動活動范圍、力量等進行評分,結果發現平均肩關節活動度為前屈 103°、外展 93.4°、外旋 31.4°、內旋約至平L4 棘突, 肩關節Constant-Murley 評分中位評分為 86.63 分,優良率占 93.75%,該組 32 例中優 24 例,良 6例,有2 例術后體溫一過性升高,<38.5℃,排除感染,經對癥處理后恢復正常,4 例原有患側肩周炎病史, 功能鍛煉配合度較差,但均優于術前評分。 患者平均隨訪14 個月(4~20 個月)。 見圖 1。

圖1 術前術后X 線

3 討論

肱骨近端骨折在全身骨折中占比約5%,老年患者占74.5%,大部分屬于較低能量損傷,如跌撲滑倒。 由于其反應能力及身體協調能力下降, 當摔倒時通常大部分身體的重量集中于骨折部位,從而局部承受較大能量,雖不同于車禍等高能量損傷,但由于內在骨質疏松,Neer 三部分以上骨折在肱骨近端骨折中占到較高比例達4.8%[2]。隨著我國進入老齡化社會,其比例會更高。

對于簡單骨折,目前保守手法治療和微創手術不失為合適的選擇[3-5],對于大部分Neer Ⅲ、Ⅳ型骨折切開復位仍是首選。一般切開復位通常內固定放置于前外側,而成功進行切開復位內固定需要內側和外側柱的支撐。 該組病例為老年骨質疏松患者,其內側骨皮質常為粉碎性骨折,內側柱由于失去必要的支撐,是導致內固定失效危險因素,對此類骨折內側柱的重建是必要的[6]。 對于內側骨皮質粉碎性骨折, 不能單獨使用外側內固定,均需一期植骨,可采用自體髂骨植骨或肱骨近端髓內植入異體腓骨條[7-9]。 腓骨段為內側柱恢復提供了必要的骨性支撐, 同時恢復了肱骨頭高度及肩袖張力,有助于肱骨大小結節縫合聚攏,在較小張力下愈合。

由于取自體腓骨其固有的缺陷,如另外切口,腓總神經損傷可能,下肢承重失衡影響等,而并不宜臨床推廣。采用同種異體腓骨段, 不僅能在內側柱提供力學上的支撐,同時能夠在術中根據骨折的不同類型,利用腓骨段其較高強度作為杠桿進行骨折復位, 且螺釘可通過腓骨段固定把持力更強,生物力學研究表明,這種支撐比單獨使用鎖定接骨板的堅強牢固度增加3.84 倍[10]。 能夠在嚴重骨質疏松患者獲得良好的切開復位內固定效果。 而且即使失敗仍可采用假體置換作為補救手段, 而不必以假體置換作為第一治療選擇。 該組病例所有術口均甲級愈合,有2 例術后體溫一過性升高(<38.5℃),排除感染,經對癥處理后恢復正常,不能排除免疫排斥反應。 該文認為對于此類采取異體骨植骨可能出現排異反應的建議負壓引流可以適當延長放置時間,必要時小劑量應用激素。 該研究一般放置48 h 或更長時間。 肱骨頭壞死發生后患者通常沒有癥狀[10],與其肩關節功能要求更多在活動范圍而非負重有關,該組未見明顯癥狀性肱骨頭缺血性壞死。 肩關節術后僵硬、 功能影響, 尤其活動范圍受限是其常見并發癥,而一般認為制動時間越長,功能障礙越大。 術后科學的康復尤為重要,即使骨折愈合并不意味著治療結束,仍有較漫長的康復階段, 而進行良好的復位及有效的內固定可為其創造先決條件,早期就可以進行康復鍛煉。

綜上所述, 良好的復位及內側距的支撐能夠防止老年骨質疏松肱骨近端粉碎骨折術后內翻塌陷及螺釘拔出導致內固定失效。 應用髓腔內同種異體腓骨段結合鎖定接骨板治療老年骨質疏松肱骨近端骨折可取得可靠的固定效果,為以后取得良好的肩關節功能恢復創造條件。