知識產權民事檢察類案監督的路徑選擇

民事檢察類案監督研究課題組

摘 要: 以S省T區法院2019年、2020年審結的知識產權民事案件為研究對象,實證分析知識產權民事案件審判中的“同案不同判”和“同類錯誤”問題,針對這些問題,從案件線索來源不囿于當事人申請,有的放矢的運用監督手段,穿透式監督要更具針對性等三個方面探索知識產權民事檢察類案監督路徑,以期提升檢察機關知識產權司法保護力度。

關鍵詞:知識產權 民事檢察 類案監督

民事檢察類案監督是個案監督的范式升級,是民事檢察監督的高級形態。根據《人民檢察院民事訴訟監督規則》第117條規定,民事檢察類案監督主要針對“同案不同判”和“同類錯誤”兩種情形(本文將相同違法視同“同類錯誤”)。

知識產權民事檢察類案監督,簡言之,就是指人民檢察院對人民法院審理的知識產權民事案件開展的類案監督。

一、知識產權民事檢察類案監督的必要性和可行性

(一)知識產權民事檢察類案監督的必要性

1.知識產權民事檢察類案監督是檢察機關貫徹落實習近平法治思想的具體舉措。2021年2月1日,習近平總書記在《求是》雜志發表了《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》重要文章,習近平總書記高度重視知識產權保護工作,在文章中強調要強化知識產權民事司法保護,要提高知識產權審判質量和效率,促進司法標準統一,提升公信力。檢察機關作為法律監督機關,結合知識產權案件特性,轉變監督思路,積極探索知識產權民事檢察類案監督路徑,有針對性地破解知識產權司法保護中的各種問題,有助于提高知識產權審判質量和效率,提升司法公信力,維護司法權威。

2.知識產權民事檢察類案監督是新時期檢察機關服務經濟社會高質量發展的重要抓手。經濟社會高質量發展離不開社會創新,創新是引領發展的第一動力,保護知識產權就是保護創新。新時期檢察機關服務經濟社會高質量發展,任務就是要保護知識產權、促進創新,著力構建健康、有序的創新環境。檢察機關強化對知識產權民事案件的類案監督,聚焦導致知識產權案件審判錯誤或違法產生的工作機制層面的問題,推動社會創新,實現監督規模效應。

3.知識產權民事檢察類案監督是檢察機關開展穿透式監督,提升檢察機關社會治理體系和治理能力現代化水平的現實需要。檢察機關開展穿透式監督,將民事檢察工作轉化為提升現代化社會治理能力的制度優勢,[1]是當前檢察機關參與社會治理的最佳路徑。類案源于同一法律關系,同一法律關系源于同一經濟社會關系,經濟社會關系決定法律關系的屬性。[2]知識產權民事類案監督遵循這一邏輯,在監督知識產權司法保護中的“面”上問題時,挖掘出隱匿在其背后的社會問題,并提出治理建議,這既是一種社會精準治理模式,也是檢察監督的工作方法。

(二)知識產權案件民事檢察類案監督的可行性

1.知識產權民事訴訟案件數量急劇上升為知識產權民事檢察類案監督提供了監督空間。近年來,國家十分重視知識產權保護,而且民眾保護知識產權的意識也在不斷加強。全國法院系統審結一審知識產權民事案件數量逐年上升,2018年度為28.8萬件,2019年度為41.8萬件,2020年為46.6萬件,[3]這為檢察機關開展知識產權民事檢察類案監督提供了廣闊空間。

2.民事檢察業務發展為知識產權民事檢察類案監督聚合了充分準備。經過近三十年的發展,民事檢察監督理論日趨成熟,制度日臻完善,隊伍日益壯大。近年來,隨著國家司法體制改革向縱深推進,民事檢察監督已成為檢察機關的新抓手,各級檢察機關在轉型升級中高度重視這一業務發展,陸續將理論基礎扎實、實踐經驗豐富的同志充實到民事檢察部門中,從理論、制度、人才等方面都為知識產權民事檢察類案監督聚合了充分準備。

3.知識產權檢察職能集中統一履行試點為知識產權民事檢察類案監督提供了的制度安排。2020年11月6日,最高人民檢察院組建知識產權檢察辦公室,同時印發《關于在部分地區開展知識產權檢察職能集中統一履行試點工作的通知》,在8個省份開展為期1年的知識產權刑事、民事、行政檢察集中統一履行試點。知識產權檢察辦公室的組建意味著知識產權檢察工作由專門機構專業人員專門辦理,成為檢察機關的專項工作。

二、S省T區法院審結的知識產權民事案件概況

(一)案件概況

S省T區法院于2019年5月1日開始受理知識產權案件,截至2020年12月31日,共審結知識產權民事案件983件,見表1:

(二)案件特征

1.裁定結案占比較大。S省T區法院審結的知識產權民事案件983件中,除去調解結案的69件外,剩下的914件案件中,裁定結案596件,占比為60.63%,以判決方式結案有318件,占比為32.35%。

2.案件案由集中在侵害作品放映權糾紛、著作權權屬、侵權糾紛和侵害作品信息網絡傳播權糾紛三類。其中,侵害作品放映權糾紛有296件,著作權權屬、侵權糾紛有226件,侵害作品信息網絡傳播權糾紛有281件,共計803件,占裁判案件(914件)的87.86%。

3.類案較多。在上述三大案由中,侵害作品放映權糾紛案件(296件)中有類案294件,類案率為99.32%,涉及4個原告。著作權權屬、侵權糾紛(226件)案件中有類案201件,類案率為88.94%,涉及3個原告。侵害作品信息網絡傳播權糾紛(281件)案件中有類案192件,類案率為68.33%,涉及7個原告。

(三)類案分布

按照案件近似度高低劃分,可以分為高度近似案件、中度近似案件和低度近似案件三個層次。

1.高度近似案件是指原告、被告、基本事實和審判人員相同,訴訟請求一致且可以合并為1個的案件。如,某經濟事業股份公司訴某音樂有限公司的19個案件,19個案件的原告、被告、基本事實、審判人員、立案時間、開庭時間、判決時間都相同,訴訟請求也一致,僅是將同一侵權行為侵犯的被侵作品拆分為若干單元。從節約司法資源的角度說,在立案時應立為1個案件,即使原告拆分為若干件案件,法院在立案或審判時也應依法合并為1個案件。經統計,這類案件共有625件,占案件總數的68.38%。

2.中度近似案件指可以合并審理但不可合并的案件。主要有兩類:一類是原告相同、被告不同的案件。如,某米廠分別訴成都市某百貨有限公司高新商場、某百貨(成都)有限公司、華潤某米業(中國)有限公司等9件侵害商標權糾紛案。另一類是被告相同、原告不同的案件。如,戴某某、符某某、鄧某某等11人分別訴成都某科技有限公司特許經營合同糾紛案。這些案件雖然基本事實相同、訴訟請求一致,但原告或被告不同,不能合并為1個案件,但可以合并審理。經統計,這類案件共有159件,占案件總數的17.39%。

3.低度近似案件指原告、被告都不相同,僅侵權行為性質相似的案件,此類案件既不能合并也不可合并審理。如,廣州某網絡科技有限公司訴成都某科技有限公司委托創作合同糾紛案,張某某訴四川某科技股份有限公司委托創作合同糾紛案,成都某科技有限公司訴成都某融達科技有限公司委托創作合同糾紛案,等等。這些案件的原告、被告都不相同,僅是案件基本事實和訴訟請求相似,各案件有獨立性,一般情況下不適用合并審理。經統計,這類案件有29件,占案件總數的3.17%。

三、S省T區法院知識產權民事類案存在的主要問題

(一)同案不同判

“同案不同判”,適用法律不一致。違反了公正原則,分為兩種類型:(1)對立沖突型,對同類問題分別適用完全沖突的法律規范,導致裁判結果呈現對立沖突;(2)同向差異型,對同類問題適用相同法律規范,裁判結果呈現同向,但裁判尺度不統一,導致裁判結果出現差異。

1.對立沖突型案件。對立沖突主要表現:(1)實質處理沖突。如,某餐飲管理有限公司分別訴高新區某奶茶店、高新區某飲品店等侵犯其旗下經營的“鹿角巷”品牌糾紛案件共9件,案件性質、基本事實、訴訟請求基本一致,只是被告不同。法院在認定原告對“鹿角巷”品牌是否享有著作權時,其中有4件認定原告不享有著作權,有5件認定原告享有著作權;(2)收取案件受理費方面存在沖突。根據《最高人民法院關于人民法院進一步深化多元化糾紛解決機制改革的意見》規定,當事人自行和解而申請撤訴的案件應當免收案件受理費。S省T區法院有81件案件是當事人自行和解而申請撤訴的,其中有25件免收案件受理費,有36件減半收取案件受理費,有10件全額收取案件受理費。

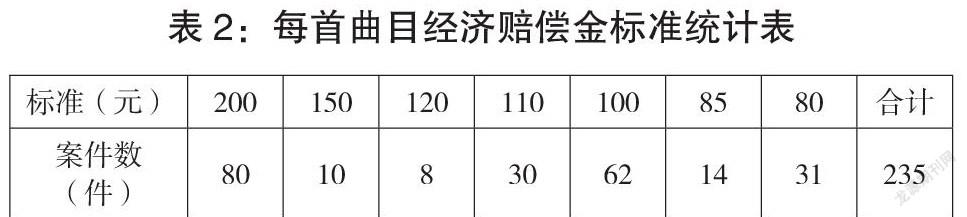

2.同向差異型案件。同向差異型案件主要涉及營業性歌廳侵權案件判決支付經濟賠償金的期限和標準存在差異。(1)S省T區法院判決被告向原告支付經濟賠償金的期限有“5日內”和“10日內”兩種情況。其中有45件案件判決“5日內”支付,有190件案件判決“10日內”支付。(2)在涉侵權歌曲的235件案件中,判決經濟賠償金的標準有7種情形,見表2。

(二)同類錯誤

“同類錯誤”不一定完全來源于同一類型的案件,不同類型的案件也可能存在相同錯誤或相同違法行為。類案監督不僅限于案件性質相同、情節相似的案件。[4]S省T區法院審結的知識產權民事案件串案較多。這些串案合并審理,會導致“同類錯誤”數量較大。主要有以下幾種“同類錯誤”:

1.超過法定審理期限。依法扣除審限后,裁判結案的914件案中,有66件案件超過了法定審理期限。其中,普通程序審理有27件,簡易程序審理有39件。

2.法律文書送達違反法律規定。判決結案的318件案件中,起訴狀副本送達超期的有296件,占比為93.08%。未窮盡其他送達方式,就公告送達法律文書并缺席審理的有45件,占比為14.15%。第二次、第三次開庭或變更開庭時間后未再向被告送達開庭傳票且缺席審理的有11件。

3.審判組織組成不合法。在適用小額訴訟程序中,有15件案件的當事人提出了反訴,但法院沒有裁定轉為簡易程序審理。

四、知識產權民事類案監督路徑選擇

(一)案件線索來源不囿于當事人申請

檢察機關是否可以依職權啟動知識產權民事檢察類案監督,理論界和實務界都存在爭議。一種觀點認為,知識產權民事檢察類案監督屬于民事監督范疇,應遵循民事監督的基本原則,只有符合《人民檢察院民事訴訟監督規則》規定的6種情形,才可以依職權啟動監督程序。另一種觀點認為,知識產權民事檢察類案監督雖然屬于民事監督范疇,但有別于普通民事監督,不應受限于當事人的申請,檢察機關可以依職權啟動監督程序。本文贊同第二種觀點,理由如下:

1.知識產權保護涉及國家利益。知識產權雖屬私有產權,但加強知識產權保護不僅是維護知識產權人的合法權益,更是保護社會創新,推進創新型國家建設、推動經濟社會高質量發展的內在要求,它關系到國家治理體系和治理能力現代化,關系到國家安全,關系著人民生活幸福。因此,檢察機關可以依職權啟動監督程序。

2.外部性是指一個人的行為對旁觀者福利的影響,如果影響是不利的,就稱為負外部性,如果影響是有利的,就稱為正外部性。[5]民事類案監督并不以糾正個案中的錯誤為目的,其糾正對象是法院審判中的錯誤司法習慣或制度等共性問題,涉及整體社會的公平正義。檢察機關開展此類監督,其價值遠超糾正錯誤本身,具有正外部性。

3.司法實踐中,當事人對個案的關心遠超對類案的關心。亞里士多德曾說過“人們關懷著自己的所有,而忽視公共的事務;對于公共的一切,他至多只留心到其中對他個人多少有些相關的事務”[6]。類案涉及群體利益,個案涉及個體利益,雖有當事人在申請個案監督中有可能進行了類案比較,但也僅是證明自身利益受損,是一種證明方法,而不是站在群體利益立場,去申請糾正法院的“同類錯誤”或“同案不同判”的問題。

(二)靈活運用監督手段,有的放矢

民事檢察類案監督的通常做法有三種:(1)檢察機關針對類案反映的問題向法院提出檢察建議;(2)在類案分析的基礎上,檢察機關邀請法院以座談會、聯席會等方式相互交換意見;(3)檢察機關對一定時期內的總體監督情況進行總結,分析后通報給當地黨委、人大等領導機關和監督機關。知識產權民事檢察類案監督基本遵循以上方式,但三種方式之間應靈活運用、無縫對接,特別是針對“同案不同判”和“同類錯誤”等不同情形,應有的放矢。

1.對“對立沖突型”類案的監督。對立沖突型案件違反了矛盾規律,對立的兩面只可能一面為真,一面為假,或者兩面同時為假,不可能兩面同時為真。對于為假一面的案件,應采取“個案監督+類案監督”的方式提出再審檢察建議或提請抗訴。需要注意的是,類案監督不能等同于個案的簡單累加,要將重點放在糾正制度性的問題上。

2.對“同向差異型”案件的監督。不能用簡單的對與錯對同向差異型案件進行劃分。因為它們中的每個案件都含有對與錯的成分;而且這種對與錯是相對的,僅從個案本身來看,它是對的,但置于眾多案件中,它可能是錯的,也僅僅是可能,因為無法選定眾多案件中的哪一件案件是最適合的參照物。對于這類案件,應當以改進工作檢察建議方式建議法院用同一裁判尺度對法官的自由裁量權進行有限約束。這個尺度不是一個固定值,而應是區間值。區間值應設置在科學范圍內,既要考慮絕對差異,也要兼顧相對差異。

3.對“同類錯誤”的監督。知識產權民事類案監督中的“同類錯誤”也是普通民事案件中的常見錯誤。檢察機關通過開展專項監督活動,向法院提出檢察建議,與法院召開聯席交流會、會簽制度文件等方式開展監督,但效果甚微。主要原因是檢察機關對這類問題的監督缺少剛性,且審判人員偏好實體正義,盡管在審判中有諸多程序性錯誤,但只要實體處理結果正確,無論是當事人還是管理者很少會給予否定性評價。為增強監督剛性,檢察機關應改變思路,摒棄簡單“說教”,“借勢”“借力”“借智”,說服黨委和人大將這些錯誤納入目標考評指標體系。

(三)穿透式監督要更具針對性

知識產權民事檢察類案監督的監督重點不在類案問題,而在類案本身。要透過知識產權民事類案,一針見血地挖掘出形成類案的社會成因,并分析成因,尋找解決方案,提出社會治理類檢察建議,形成共治合作閉環,克服就案辦案問題。

以S省T區法院審結的知識產權民事類案為例,該院審結的知識產權民事案件中涉娛樂性歌廳侵犯歌曲著作權糾紛案件數占近一半,反映了娛樂性歌廳侵犯歌曲著作權的客觀情形普遍存在。因此,加強知識產權司法保護,整治娛樂性歌廳侵犯歌曲著作權是一個重點。開展穿透式監督,重點是深入分析“娛樂性歌廳侵犯歌曲著作權較為普遍”這一客觀現象的原因。分析思路應主要從侵權人、行政管理和行業監管、司法保護和社會風尚四個方面進行分析,對癥提出治理類檢察建議。

* 本文系2021年度最高人民檢察院檢察應用理論研究課題“民事檢察類案監督研究”的階段性成果。

**課題組負責人:郭高,四川天府新區成都片區人民檢察院第四檢察部副主任[610021]課題組成員:陳嘉,四川警察學院國際法教研室主任,副教授[646000]謝慧陽,四川天府新區成都片區人民檢察院第四檢察部檢察官[610021]盧少文,四川天府新區成都片區人民檢察院第三檢察部檢察官助理[610021]

[1] 參見楊建鋒:《完善民事檢察類案監督范式》,《檢察日報》2020年8月31日。

[2] 參見馮小光:《民法典為類案監督提供重要指引》,《檢察日報》2020年8月31日。

[3] 數據來源于2019年、2020年、2021年《最高人民法院工作報告》。

[4] 參見李敏:《民事檢察類案監督的界定及其實施路徑》,《中州學刊》2017年第7期。

[5] 參見[美] 曼昆:《經濟學原理》,梁小民譯,北京大學出版社2001年版,第210頁。

[6] [希]亞里士多德:《政治學》,吳壽彭譯,商務印書館1965版,第48頁。

2638501186302